আধুনিক বাংলা কবিতার একশ’ বছর

আনোয়ার মল্লিক

শিল্পী : সঞ্জয় দে রিপন

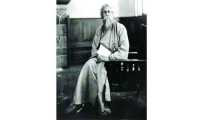

প্রথাবিরোধী বহুমাত্রিক লেখক হুমায়ুন আজাদ তাঁর সম্পাদিত ‘আধুনিক বাঙলা কবিতা’ সংকলনে উল্লেখ করেছেন, ‘বাঙলায় ১৯২৫ আধুনিকতাবাদের সূচনা বছর’। সেই হিসেবে ২০২৫ সালে আধুনিক বাংলা কবিতার একশ’ বছর পূর্তি হয়েছে। তবে ১৯৫৪ সালে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বংলা কবিতার যে সংকলন প্রকাশ করেন, সেই সংকলনের প্রথমেই স্থান দেন বিশ^কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা কবিতার আধুনিকতার সূত্রপাত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। কেননা বাংলায় এই আধুনিকতার ভিত্তি রচিত হয়েছে মূলত ইউরোপ থেকে। এবং উপোরোক্ত দু’জনেরই সাহিত্যরুচি তৈরি হয়েছিল ইউরোপ তথা পাশ্চাত্যের সাহিত্য পাঠ করে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে আধুনিকতার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, তার সূত্রপাত হয় তিরিশের দশকে রবীন্দ্রপ্রভাব বলয় থেকে কবিতাকে বের করে আনবার প্রয়াস থেকে। অর্থাৎ বর্তমান আধুনিক কবিতার সূচনা হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী তিরিশের দশকে রবীন্দ্র ধারা থেকে কবিতাকে মুক্তি প্রদানের স্বতন্ত্র আকাক্সক্ষা থেকে।

তিরিশের নিম্নবর্র্ণিত পাঁচজন কবি বাংলা কবিতাকে এক ভিন্নমাত্রা এবং অনন্য উচ্চাতায় নিয়ে গেছেন। তাঁরা হলেন- বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী। এবং ঘটনাক্রমে এই পাঁচজনই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। এই পাঁচজনের হাতে রচিত হয় আধুনিক চেতনাসমৃব্ধ মহৎ কিছু কাব্যগ্রন্থ। যেমন : বুদ্ধদেব বসুর ‘বন্দির বন্দনা’, বিষ্ণু দে’র ‘উর্বশী ও আর্টেমিস’, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘অর্কেস্ট্রা’, জীবনানন্দ দাশের ‘ধূসর পা-ুলিপি’ এবং অমিয় চক্রবর্তীর ‘খসড়া’ প্রভৃতি। উপরোক্ত পাঁচজন ছাড়াও তিরিশের দশকে আরো দু’জন উল্লেখযোগ্য কবির আর্বিভাব হয়। যেমন প্রেমেন্দ্রমিত্র এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি হিসেবে তারা গৌণ হয়ে পড়েন। কিন্তু কথাসাহিত্যিক হিসেবে দুইজনই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারের আসনে অধিষ্ঠিত।

বাংলা সাহিত্যের দুই প্রবল শক্তিমান কবি হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কবি জসীম উদ্দীন। তাঁরা দু’জনই রবীন্দ্রপ্রভাবের বাইরে এসে বাংলা কবিতাকে নতুনতর পথ দেখান। বিশেষ করে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় এক নতুন যুগের সূচনা করেন। তবে তিরিশের আধুনিক কবিদের সমসাময়িক হয়েও আঙ্গিক, প্রকরণ এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁরা আধুনিকতার বাইরে থেকে যান। একই সময়ে শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বেগম সুফিয়া কামাল, আব্দুল কাদির প্রমুখ কবিগণও আধুনিক কাব্যধারায় শামিল হন নাই। তারা বরং রবীন্দ্র আশ্রয়ী কবিতার ধারাতেই আজীবন আত্মনিমগ্ন থাকেন।

চল্লিশের দশকে পূর্ববাংলার কবিতার জগতে কিছু প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব ঘটে। যেমন ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, সিকানন্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ। এদের মধ্যে কবি ফররুখ আহমদ সবচেয়ে প্রতিভাবান হলেও আধুনিক কবিতার আঙ্গিক ও প্রকরণ তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। তিনি মূলত কাজী নজরুল ইসলামের মুসলিম জাগরণের বোধকে ধারণ করে কাব্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন এবং সৈয়দ আলী আহসানের কবিতায় আধুনিকতার কিছু লক্ষণ দেখা যায়। এই চারজনই প্রতিভাবান কবি। তবে তারা কেউই না পেরেছেন তিরিশের আধুনিকতাকে ধারণ করতে এবং না পেরেছেন পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিদের কাব্য অন্বেষণের সাথে নিজেদের অভিযোজন করতে। তবে বাংলা কবিতায় তারা শক্ত আসনে নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

পঞ্চাশের দশকে অনেক প্রতিভাদীপ্ত কবির আবির্ভাব হলেও তাদের মধ্যে নি¤েœাক্ত দুইজন ঈর্ষণীয় উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। তাদের একজন শামসুর রাহমান আরেকজন আল মাহমুদ। শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ (১৯৬০) তিরিশি আধুনিক কবিদের পরে বাঙালি মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রথম প্রকৃত আধুনিক কবিতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে ঢাকাকে কেন্দ্র করে আধুনিক কবিতার এক নবযাত্রার সূচনা হয়। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩)। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭) নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮) নিজ বাসভূমে (১৯৭০) বন্দি শিবির থেকে (১৯৭২)। এই সব কাব্যগ্রন্থ শামসুর রাহমানকে বাংলাদেশের একজন প্রধান আধুনিক কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করে।

পঞ্চাশের আরেক দিকপাল কবি আল মাহমুদ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘লোক লোকান্তর’ (১৯৬৩)। তারপর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘কালের কলস’ (১৯৬৫) এবং ১৯৭৩ সাথে প্রকাশিত হয় ‘সোনালী কাবিন’। সোনালী কাবিন কাব্যগ্রন্থ আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। সোনালী কাবিন কাব্যগ্রন্থ বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার ইতিহাসের এক চিরকালীন সম্পদ হয়ে আছে। কথাসাহিত্যিক হিসেবেও আল মাহমুদ শক্তিমত্তার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সাকল্যে মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে শহীদ কাদরী আধুনিক বাংলা কবিতায় অন্যতম মহারথির সম্মান লাভ করেছেন। যথা : ‘উত্তাধিকার’ (১৯৬৭), ‘তোমাকে অভিবাদন, প্রিয়তমা’ (১৯৭৪), ‘কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই’ (১৯৭৮)। সর্বশেষ ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ ‘আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও’। পঞ্চাশের আরেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সৈয়দ শামসুল হক। সব্যসাচী এই লেখক সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখেছেন। কবি হিসেবেও তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত। বিশেষ করে ‘বৈশাখে রচিত পংক্তিমালা’ এবং ‘পরানের গহীনে ভিতর’, কাব্যগ্রন্থ তাঁকে বিপুল পাঠকের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

যেকোনো সাহিত্যকর্ম বিচারের মূলভার শেষ পর্যন্ত বর্তায় মাহাকালের উপর। সমসমায়িককালে কেউ হয়তো নানা কারণে আলোচিত, প্রশংসিত বা উপেক্ষিত হতে পারেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয় কালিক বিচারে। হাসান হাফিজুর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আলাউদ্দিন আল আজাদ পঞ্চাশের দশকের কবি হিসেবে সবাই ছিলেন দীপ্তিমান। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় তাঁরা তেমনভাবে পঠিত হন না। তিরিশের দশকের কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলা কবিতার যে আধুনিকতার যাত্রা শুরু হয় পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকায় সেই আধুনিকতার অভিঘাত সৃষ্টি হয় বিশ বছর পরে- পঞ্চাশের দশকে এসে। এবং এই বাংলার প্রধান কবিগণ এই দশকেই আবির্ভূত হন।

তিরিশের দশকের কবিতা নিয়ে পাঠকের মাঝে যে বিভ্রান্তি এবং কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার যে অভিযোগ ওঠে এবং তাকে কাটিয়ে ওঠার যে প্রয়াস চল্লিশ এবং পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, ষাটের দশকে এসে বাংলা কবিতা তার নিজস্ব পথ তৈরি করে নিতে সক্ষম হয়। ষাটের কবিতার প্রধান প্রবণতা হলো- দ্রোহ, বিদ্রোহ এবং বিপ্লব। এর পেছনে অনেকাংশে দায়ী এই দশকের উত্তাল রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ। ফলে এই দশকের কবিতায় এক ধরনের উচ্চকণ্ঠের সুর শোনা যায়। আবার বিক্ষুদ্ধ ঘটনা তরঙ্গ থেকে মুখ ফিরিয়ে শিল্পের শুদ্ধতায় অবগাহন করতে কেউ কেউ দ্বিধা করেননি। আন্তর্জাতিক ভাবদর্শন এবং অনুপ্রেরণা থেকে বের হয়ে দেশজ লৌকিকতায় ঋদ্ধ কবিতার দিকে যাত্রা শুরু হয়। এবং এই দশকে এসেই আধুনিক বাংলা কবিতা প্রকৃত স্বরূপ এবং গন্তব্য খুঁজে পায়। শক্তিমত্তার বিচারে পঞ্চাশের সমতুল্য না হলেও এই দশকে বেশ কিছু পাঠকপ্রিয় কবি আর্বিভূত হন। এদের মধ্যে কয়েকজনের কবিতা পাঠক সমাজে তুমুল সাড়া ফেলে। এক্ষেত্রে প্রথম নাম আসে কবি নির্মলেন্দু গুণের।

১৯৭০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রেমাংশুর রক্ত চাই’ প্রকাশিত হলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এরপর না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২) কবিতা, অমিমাংসিত রমণী (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থ দুটি তাঁকে প্রাঠকপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে যায়। কবি আবুল হাসান ছিলেন নির্মলেন্দু গুণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই স্বল্পজীবনে তাঁর তিনটি কবিতার বই প্রকাশিত হয় যথা : রাজা আসে রাজা যায়(১৯৭২), যে তুমি হরণ করো (১৯৭৪) এবং পৃথক পালঙ্ক (১৯৭৫)। কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁকে আধুনিক বাংলা কবিতার জমিনে একটা পাকা আসনে অধিষ্ঠিত করে। কবি রফিক আজাদ ষাটের দশকের অন্যতম এক কণ্ঠস্বর। কবিতায় তিনি যেমন সৌন্দর্যকে ধারণ করেছেন তেমনি আড়ালে থাকা জীবনের কদর্যতাও তার কবিতায় উঠে আসে অবলীলায়। সত্তরের দশকে তাঁর ‘ভাত দে হারামজাদা’ কবিতা অসম্ভব পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। এই একটি কবিতাই তাঁকে পাঠকমহলে অভাবিত পরিচিতি এনে দেয়। হেলাল হাফিজ ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে আরেক বিস্ময়কর নাম। একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ (যে জলে আগুন জ¦লে, ১৯৮৬) তাঁকে খ্যাতির তুঙ্গে নিয়ে যায়। এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা কিংবদন্তিতুল্য পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। এই জনপ্রিয়তা এমনই সর্বগ্রাসী ছিল যে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তিনি সাহস করেন নাই। যদিও একেবারে শেষ জীবনে এসে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। (বেদনাকে বলেছি কেঁদোনা, ২০১৯)। তবে তাঁর এই বইটি তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। কবি মহাদেব সাহা তরুণ-তরুণীদের মাঝে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তা কম কবির ভাগ্যেই জোটে। তিনি মূলত প্রেমের কবি। প্রেমকে নানা বৈচিত্র্যে তিনি কবিতায় তুলে এনেছেন। নব্বই দশকের পুরোটা সময় জুড়ে তাঁর কবিতা তরুণ তরুণীদের মুখে মুখে ফিরতো। ‘এই গৃহ এই সন্ন্যাস’ (১৯৭২) ‘মানব এসেছি কাছে’ (১৯৭৩), ‘চাই বিষ অমরতা’ (১৯৭৫) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। আব্দুল মান্নান সৈয়দ ষাটের দশকের বাংলা কবিতার এক অনন্য সাধারণ কণ্ঠস্বর। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম পরাবাস্তব কবিতার সূচনা করেন। জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ, পার্কস্ট্রিটে একরাত্রি, পরাবাস্তব কবিতা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি এক উল্লেখযোগ্য অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ষাটের দশকে আরো অনেক মেধাদ্বীপ্ত কবির আবির্ভার হয়েছে। যেমন : রুবী রহমান, আলতাফ হোসেন, অরুনাভ সরকার, অসীম সাহা, আসাদ চৌধুরী, হাবিবুল্লাহ সিরাজী, মোহাম্মদ রফিক, হুমায়ুন আজাদ, ওমর আলী, ফজল শাহাবুদ্দীন, সাজ্জাদ কাদির প্রমুখ। তাঁদের সাধনা ও শ্রমে আধুনিক বাংলা কবিতা সমৃব্ধ হয়েছে।

সত্তরের দশক বাংলা কবিতার জমিনে নতুন মাত্রা ও স্বাদ নিয়ে এসেছে। যুগের অস্তিত্ব সংকট, প্রগতি, মানুষের মনোজগত, বহ্নিজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এ দশকের কবিতায় প্রবলভাবে ধরা দিয়েছে। এ-সময়ের কবিগণ নিজস্ব একটি কাব্যভাষা আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন, যা পঞ্চাশের বা ষাটের দশকের থেকে আলাদা।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগে এ সময়ের কবিদের অনেকেই বিস্ময়কর সব পংক্তি রচনা করেছেন যা আজো আমাদের প্রেরণার উৎস হিসেবে ক্রিয়াশীল। সত্তরের কবিদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছেন আবিদ আজাদ, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, জাহিদ হায়দার, ফারুক মাহমুদ, বিমল গুহ, আবদুর রাজ্জাক, হাসান হাফিজ, শামীম আজাদ, শামস আল মমীন, সৈয়দ হায়দার, নাসিমা সুলতানা, দাউদ হায়দার, আসাদ মান্নান, ফারুক মাহমুদ, তুষার দাশ, কামাল চৌধুরী, আবিদ আনোয়ার, নাসির আহমেদ, আতাহার খান প্রমুখ।

আশির দশকের কবিতার গুরুত্বপূর্ণ যে লক্ষণটি পরিলক্ষিত হয়, সেটা হলো প্রথা ভাঙ্গার প্রবণতা। এর অন্যতম একটা কারণ হলো, এই দশকে বাংলাদেশের লিটিলম্যাগ আন্দোলন গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম একটা ব্রত। এই সময়ের অনেকের কবিতায় এক ধরণের বিবৃতিধর্মী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে তাদের কবিতা পূর্বসূরি কবিদের কবিতা থেকে আলাদা একটা মহিমা অর্জন করে। আশির দশকের কবিদের মধ্যে ঐতিহ্য চেতনা ছিল লক্ষণীয়। এছাড়া এই সময়ের কবিতায় নতুন করে মিথের ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। এই দশকের কবিতার প্রধান কবিদের যদি তালিকা তৈরি করা যায় তাহলে নিম্নবর্নিত কবিগণ অগ্রগামী থাকবেন : খোন্দকার আশরাফ হোসেন, হাফিজ রশিদ খান,খালেদ হামিদী, মাসুদ খান, রাজা হাসান, জিললুর রহমান, রেজাউদ্দিন স্টালিন, ত্রিদিব দস্তিদার, পুলক হাসান, সরকার মাসুদ, অসীম কুমার দাস, ফরিদ কবির,আব্দুল হাই শিকদার, শান্তনু চৌধুরী, সাজ্জাদ শরিফ, সোহরাব পাশা, শিহাব শাহরিয়ার, বুলান্দ জাভীর, দুলাল সরকার, মজিদ মাহমুদ, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, শাহীন রেজা প্রমুখ।

তিরিশের দশকের আধুনিক বাংলা কবিতা যেমন রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত হয়ে এক ভিন্নতর আঙ্গিক এবং প্রকরণের সন্ধান করেছে; নব্বইয়ের দশকেও তেমনি বাংলা কবিতা নতুনতর অনুভব, উপলব্ধি এবং নির্মাণে আশ্রয় খোঁজে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, এ-দশকের কবিতা বক্তব্য ও অভিব্যক্তি প্রকাশে এক ধরনের কৃত্রিমতার চোরাবালিতে ডুবে যায়। বাস্তবে তা নতুনতর কোনো কৌশলের সূচনায় অভিহিত হয়। কখনো কখনো কেমন একটা খাপছাড়া দ্যোতনাহীন বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। তেমনি কবিতাকে দুরূহ ও দুর্বোধ্য করার প্রবণতাও সহজেই চোখে পড়ে। ক্ষয়ক্লিষ্ট রোমান্টিক আত্ম-উন্মোচন দেখা যায় কবিতার প্রকরণে। অর্থাৎ নব্বইয়ে এসে আধুনিক বাংলা কবিতায় এক বড় ধরনের বাঁক বদল ঘটে। এ দশকের কবিতায় নতুন দর্শন ও আত্মপরিচয় অনুসন্ধানের প্রবণতা প্রকটত্ব পায়। উপস্থাপনার বৈচিত্র্য ও শেকড় অন্বেষার ব্যাকুলতা নব্বইয়ের কবিতাকে আরো বেশি বিশিষ্টতা এনে দেয়।

তবে কবিতার প্রতি পাঠক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও এই দশকে অনেক সংখ্যক কবি উঠে এসেছেন কবিতার উন্মুক্ত জমিনে। উপরন্তু বিশ^কবিতার চলমান ¯্রােতে মিলেমিশে এক অভিনব ও নতুন বাঁক নিয়ে উত্তর-আধুনিকধারার প্রবল জোয়ার তুলে ভাষার উৎকর্ষতা, ছন্দের ব্যবহার এবং চিত্র নির্মাণের প্রচলিত আয়োজন ভেঙ্গে দিয়ে নতুনতর কাব্যভাষা নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন এই দশকের কবিগণ। ভিন্নভিন্ন স্বর, সুর এবং প্রকাশের নতুনতর ভঙ্গি নিয়ে নব্বইয়ের অনেক কবি ইতোমধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন মুজিব ইরম, মজনু শাহ, রহমান হেনরী, সরকার আমিন, শাহনাজ মুন্নী, মিহির মুসাকী, শিবলী মোকতাদির, শামীম রেজা, ওবায়েদ আকাশ, মাসুদার রহমান, মাহফুজ আল-হোসেন, শোয়াইব জিবরান, শাহেদ কায়েস, চঞ্চল আশরাফ, টোকন ঠাকুর, জফির সেতু, কামরুজ্জামান কামু, ভাগ্যধন বড়–য়া, মোস্তাক আহমাদ দীন, হাদিউল ইসলাম, খোকন মাহমুদ, হেনরী স্বপন, তাপস গায়েন, জুনান নাশিত, তুষার গায়েন,খলিল মজিদ, আলফ্রেড খোকন, ইকবাল হোসেন বুলবুল, মামুন মুস্তাফা,হাসান মাহমুদ, খৈয়াম কাদের, আহমেদ মামুন প্রমুখ। এই কবিরা তাদের কবিতায় নিজস্ব কাব্যভাষার সন্ধান করেছেন।

এর পরের আরও দুইটি জেনারেশন কবিতা লিখতে শুরু করেছে। খুব শিগগির হয়তো তাদেরও কাব্যভাষা আমাদের কবিতাঙ্গনকে সমৃদ্ধ করবে। ইতোমধ্যে অনেকেই আবার স্ব স্ব নামে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কোনো লেখায় তাদেরকে নিয়ে কথা বলার আগ্রহ রইল।

আধুনিক বাংলা কবিতার ক্যানভাস এত ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যময় যে, প্রত্যেক দশক নিয়ে একাধিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ হওয়া সম্ভব। এবং ভবিষ্যতে হবেও হয়তো। সংক্ষিপ্ত একটি নিবন্ধে একশ’ বছরের বাংলা আধুনিক কবিতাকে ধারণ করতে প্রয়াসী হওয়া বিশাল সমুদ্র থেকে এক বালতি জল তোলার সঙ্গে তুলনীয়। ফলে এক নিবন্ধে বিগত সাত দশকের কবিতার ব্যবচ্ছেদ করার এই প্রয়াস চরমভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমার এই নিবন্ধেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। এই অবাস্তব ভাবনায় প্রলুদ্ধ হওয়ার জন্য পাঠকের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।