উপ-সম্পাদকীয়

রাষ্ট্র বনাম জনগণ, নাকি রাষ্ট্র ও জনগণ?

আলমগীর খান

১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে মুক্ত করে আনার আন্দোলন লৌহমানব আইয়ুব খানের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলো। এই হলো বিশ্বব্যাপী গণ-আন্দোলনের স্বাভাবিক চরিত্র। গণমানুষ ফুঁসে উঠলে ক্ষমতাসীনদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের ইতিহাসে এ হলো পুনঃপুন ঘটমান সত্য। কিন্তু সাম্প্রতিক কাল থেকে গণ-আন্দোলনের এ সাধারণ ধর্ম কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ও নিকট ভবিষ্যতে আরও যাবে। সেসব পরিবর্তনের দিক ও কারণ কী?

১৯৮৯ সালে তিয়েনয়ানমেন স্কয়ারে ছাত্র গণ-অভুত্থান শেষ হলো চীনের কর্তৃত্বপরায়ণ শাসনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে। পরের বছর অবশ্য বাংলাদেশে একটি ছাত্র আন্দোলনের মুখে ‘নরম’ একনায়ক এরশাদকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ফল নয়, বরং তিয়েনয়ানমেনের ঘটনাই এখন নিয়ম হিসেবে বেশি কার্যকর। গণ-আন্দোলন হচ্ছে বটে, ক্ষমতাসীনরা যাচ্ছে না- এই হলো সাধারণ চিত্র। সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলনে ক্ষমতার ভিত সরে যাওয়ার ঘটনা হয়েছে আরব বসন্তে। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন, হংকংয়ের আন্দোলন, বেলারুশে গণ-আন্দোলন, ভারতে কৃষকদের প্রতিবাদ ও এখন মিয়ানমারে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন- এগুলো আজকালের ঘটনা।

বাংলাদেশে আমরাও কিছু গণ-আন্দোলন দেখেছি যেগুলোর ফল আশানুরূপ নয়। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের পর থেকে আর কোন উল্লেখযোগ্য সফল গণ-আন্দোলন দেখা যায়নি যাতে বহু দলের, গোষ্ঠীর ও মতের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে এদেশের আন্দোলন-সংগ্রামও বৈশ্বিক গণআন্দোলনের পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ। যদিও বিশ্বব্যাপী এসব আন্দোলন বৈশ্বিক গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে বহু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শেষপর্যন্ত এসবের ফল মোটের ওপর ব্যর্থতায়ই পর্যবসিত হয়েছে, অতীতে যা অকল্পনীয় ছিল।

বর্তমানে এমনটা হচ্ছে কেন? সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলসমূহের রয়েছে কিছু অন্তর্নিহিত সমস্যা ও কিছু বাইরে থেকে অরোপিত। Catalyst-এ (The Arab Spring, a Decade Later, Vol 4 No 3 Fall 2020) Jeff Goodwin-এর নেয়া সাক্ষাৎকারে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক এরষনবৎঃ অপযপধৎ এরকম কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হলো: কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব, বৃহৎ দাবির অনুপস্থিতি, ক্ষমতা পরিবর্তনের পরের করণীয় অনির্ধারিত, ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি। প্রতিবাদকারীরা সাধারণত দুয়েকটা বিশেষ সমস্যার সমাধান চায়, ব্যাপক পরিবর্তন নয়। ক্ষমতার পরিবর্তন তারা চাইলেও দাবি করে না ও নিজেদের ক্ষমতা গ্রহণের কোনো স্পষ্ট পরিকল্পনা থাকে না।

দেখা যাক আরব বসন্তে কী ঘটেছিল। অনেক সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছিল সে ওলটপালট করা আন্দোলন। তিউনিশিয়ায় শুরু হয়ে তা লিবিয়া, মিসর, ইয়েমেনসহ অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলনের মুখে বেন আলী, গাদ্দাফি, মুবারক ও আবদুল্লাহ সালেহকে ক্ষমতা ছাড়তে হলো। কিন্তু এসব দেশের কোনোটাই এগুতে পারল না। ফেসবুক বিপ্লব বলে পরিচিত এসব আন্দোলন ফেসবুকের মতোই সাময়িক উত্তেজনা নিরসন করলো মাত্র, দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন তো আনলোই না বরং দেশগুলো এক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে গেল। তিউনিশিয়াই শুধু নিয়মিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মতো কিছু অগ্রগতি লাভ করল। অন্যদের বেলায় প্রাসাদের ভেতর ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে মাত্র বা বাহিরের শক্তির নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে।

গণ-আন্দোলনের এ চরিত্র পরিবর্তনের কারণ রাষ্ট্রের ও জনগণের আলাদা বিবর্তন। রাষ্ট্র ও জনগণ সবসময় টানাপড়েনের সম্পর্কে আবদ্ধ। এ দুয়ের বিকাশ সবসময় সমান্তরাল নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন পথে ও ভিন্ন গতিতে চলে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে রাষ্ট্র বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। সেই তুলনায় জনগণ হয়েছে দুর্বল, অসম ও বিভক্ত। দেশে দেশে এখন জর্জ অরওয়েলের ‘১৯৮৪’র বাস্তব মঞ্চায়ন ঘটছে যেখানে শাসকগোষ্ঠী উপন্যাসের বিগ ব্রাদার চরিত্রটির মতো ক্ষমতাবান, অসহিষ্ণু, তদারককারী, নির্যাতক ও নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। রাষ্ট্রের হাতে মানুষকে সার্বক্ষণিক চোখে চোখে রাখার, ভয় দেখানোর ও নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সে প্রযুক্তির ক্ষমতাও প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে জনগণের সংগঠিত হওয়ার এবং স্বাধীন মত প্রকাশের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আগের চেয়ে কমছে। আর এ কারণে রাষ্ট্র ও জনগণের টানাপড়েনের সম্পর্কটি আরও খারাপ ও ভারসাম্যহীন হচ্ছে। জনগণের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা বাড়ছে আর রাষ্ট্রের ওপর থেকে জনগণের নিয়ন্ত্রণ ক্রমে কমছে। সে সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষুদ্র মুনাফাখোরগোষ্ঠীর খপ্পরে পড়ছে আর জনগণ হারিয়ে যাচ্ছে।

ইউভাল নোয়া হারারি তার 21 Lessons for the 21st Century বইতে দেখিয়েছেন, দ্রুত ক্রমবিকাশমান ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এ দুয়ের বিকাশের আলাদা পথকে আরও অসমান্তরাল ও অরওয়েলিয়ান করছে। এর বাইরেও রাষ্ট্রগুলো পোষে বিশেষ বিশেষ বাহিনী। তারা নির্যাতনের মাধ্যমে ব্যাপক ভয় উৎপাদন করে মাঠের কাজ সারে। গণমাধ্যমসমূহকে রাষ্ট্র ধীরে ধীরে গিলে খেতে থাকে। তখন আর তাদের স্বাধীন চরিত্র বলে কিছু থাকে না। তাদের কণ্ঠ হয় প্রকারান্তরে রাষ্ট্রেরই। এভাবে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুধু একটি কণ্ঠই শোনা যায়, রাষ্ট্রের। অথবা বিভিন্ন কণ্ঠে শুধু এক রাষ্ট্রই কথা বলে, আর কেউ নয়। প্রকৃত ভিন্নমত বলে আর কিছু বেঁচে থাকে না। গণতন্ত্রের পোষাকপরা একনায়কতন্ত্র আগের দিনের অন্য যে কোন একনায়কতন্ত্রের চেয়ে অনেক ঝামেলামুক্তভাবে রাষ্ট্র চালাতে ও প্রায় যে কোন কিছু করতে পারে।

রাষ্ট্রীয় শক্তি এমনকি গণ-আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তার আয়ুষ্কালও নির্ভর করে ক্ষমতাসীন সরকারের ইচ্ছের ওপর। আর তাই ক্ষমতাসীন শক্তি এখন গণ-আন্দোলনকে তত ভয় পায় না, যতটা পায় তার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ওঠার ওপর। যখনই কোন আন্দোলন ক্ষমতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তারা ডিজিটাল প্রযুক্তির সুইচ অফ ও নির্যাতন-মেশিনের সুইচ অন করে দিতে পারে। গত দুই বছর ধরে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ও ক্ষমতাসীনদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব ইত্যাদি কেবল ভাইরাসের বিস্তার রোধেই সাহায্য করেনি, আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতেও সাহায্য করেছে। তবুও গত দুই বছরে বহু দেশে গণ-আন্দোলনের জোয়ার বয়ে গেছে।

এই যে রাষ্ট্র ক্রমে শক্তিশালী ও তুলনায় জনগণ দুর্বল হয়ে পড়ছে এ চিত্র স্থানিক নয়, বৈশ্বিক অর্থাৎ সব খানেই হচ্ছে। প্রায় সবকিছুই এখন বৈশ্বিক। তবে বৈশ্বিকতার মাত্রায় বিভিন্ন কিছুর আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। যেমন পণ্য ও শ্রমিকের বৈশ্বিকতায় পার্থক্য। পণ্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছে আলোর গতিতে আর শ্রমিক যাচ্ছে শামুকের গতিতে। একইভাবে রাষ্ট্র যে পরিমাণে বৈশ্বিক, জনগণ সেই পরিমাণে অবৈশ্বিক বা স্থানিক। রাষ্ট্রের চালকগণ এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে যান, ক্লাবে বসেন, মিটিংফিটিং করেন প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা। দরিদ্র মানুষকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে হয় সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে, বনজঙ্গল দিয়ে হেঁটে, পাহাড় ডিঙিয়ে বা সমুদ্র সাঁতরে। মিটিংফিটিং দূরে থাক, তারা তো ঘুমেরই সময় পায় না।

রাষ্ট্র ও জনগণের টানাপড়েনের সম্পর্কের মাঝে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে। এ সম্পর্ক রাষ্ট্র বনাম জনগণের সম্পর্কে রূপান্তরিত হলে সুষ্ঠু সমাধানের সুযোগ হারিয়ে যাবে।

[লেখক : সম্পাদক, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি]

-

জনসংখ্যা : সম্পদ না সংকট?

-

ব্রিকসে নতুন ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান

-

রম্যগদ্য : ‘ল্যাংড়া-লুলা, আতুড়-পাতুড়’

-

আষাঢ়ী পূর্ণিমা : আত্মশুদ্ধির সাধনায় বুদ্ধের অনন্ত আলো

-

বদলে যাওয়া মাটিতে সাহসী বীজ : জলবায়ুর বিপরীতে বাংলাদেশের কৃষির অভিযোজনগাথা

-

জুলাই অভ্যুত্থান-গাথা : ‘শিকলে নাহি দিব ধরা’

-

প্রাচীন যৌধেয় জাতি ও তাদের সাম্যবাদী শাসন

-

গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন

-

টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি

-

রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা

-

রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...

-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক

-

জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা

-

টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং

-

ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়

-

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট

-

আসামি এখন নির্বাচন কমিশন

-

কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?

-

এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?

-

মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’

-

ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম

-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না

-

জমি আপনার, দখল অন্যের?

-

সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস

-

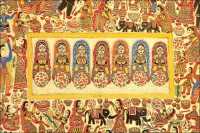

বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা

-

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান

-

তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া

-

দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা