সাময়িকী

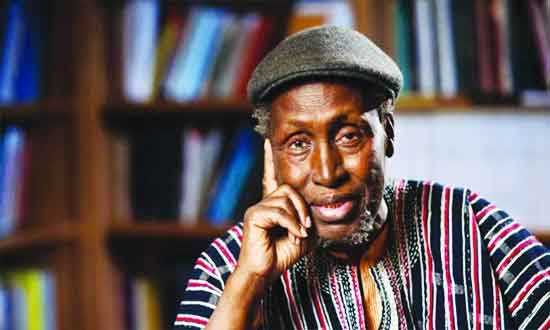

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো

ক্ষমতার ভাষার বিপরীতে মাতৃভাষার সাধনা

স্বকৃত নোমান

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো / জন্ম ৫ জানুয়ারি ১৯৩৮; মৃত্যু ২৮ মে ২০২৫

সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার নোবেলপ্রাপ্তির মধ্য দিয়েই সাধারণত লেখকরা বিশ^ব্যাপী পরিচিত হয়ে ওঠেন। ব্যতিক্রম অবশ্য আছেন। যেমন মিলান কুন্ডেরা। নোবেল না পেয়েও তাঁর সাহিত্য বিশ্বব্যাপী পঠিত। আরও অনেকে আছেন। তেমনই একজন সদ্যপ্রয়াত ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো। জীবৎকালে তিনি ছিলেন বিশে^র প্রধান লেখকদের একজন। যে কটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি বিশ^ব্যাপী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন, তার মধ্যে ‘আ গ্রেন অব হুইট’ বা ‘গমের দানা’কে রাখতে হবে এক নম্বরে। উপন্যাসটি পড়েছি বছর দশেক কিংবা তারও বেশি সময় আগে। কিন্তু এখনো রয়ে গেছে পাঠের প্রভাব। মহৎ সাহিত্য এমনই, দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব রেখে যায়। উপন্যাসটির কুড়ি পাতা পড়ার পর আমার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল বিশাল এক ভূখ-, যেখানে হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, হাজার হাজার মানুষের রক্ত ঝরছে, ডিটেনশন ক্যাম্পে জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ লড়ছে। দেখতে পাই অসংখ্য মানুষের রক্ত¯্রােত, নিপীড়ন আর প্রতারণার তীব্র দহন। ধীরে ধীরে ডুবে যেতে থাকি কেনিয়ার স্বাধীনতা লাভের সকরুণ প্রেক্ষাপটের এই মহান শিল্পকর্মের গভীর থেকে গভীরে। আফ্রিকার জাতিভেদ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরবদের গোত্রপ্রীতি থেকেও ভয়ংকর। সেই জটিলতা আঁকতে নগুগি তাঁর উপন্যাসে আশ্রয় নিয়েছেন এমন সব ঘটনার, গল্পচ্ছলে যা সামাজিক প্রথার ভিত্তি ও রং চিনতে সাহায্য করে। কাহিনীর কোথাও তিনি টেনে এনেছেন নবী মুসাকে আর কোথাও প্রতীকী যিশুকে। এক আশ্চর্য বিপন্নতা ও বিদ্রোহ এই উপন্যাসের পরতে পরতে গুমরে গুমরে কাঁদে। কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নায়ক জুমু কেনিয়াত্তা হিমালয়ের মতো বিশাল ও অস্পষ্ট ছবি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মঞ্চের পেছনেই।

উপনিবেশের কুফলে কেনিয়ার বিভক্ত জাতি, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বার্থের সংঘাতে ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস ও দ্বিধার বর্ণনায় উজ্জ্বল এই শিল্পকর্মের গভীরে সাঁতার কাটতে কাটতে পরিচিত হই কিহিকার সঙ্গে; মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়ে যে হারিয়ে যায় গেরিলা জঙ্গলে। পরিচিত হই অনাথ মুগোর সঙ্গে, যে মুক্তিযোদ্ধা ও বন্ধু কিহিকার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মুগো চরিত্রটি কি লেখকেরই প্রতিরূপ? কে জানে, হতেও পারে। আর গিকোনিও? স্ত্রী মুম্বি আর বৃদ্ধ মাকে একা ফেলে বিপ্লবীদের সমর্থনে বন্দিত্ব বরণ করে নেয় গিকোনিও। আহা জেনারেল আয়ের! একটা স্বাধীন ভূখ-ের জন্য তিনি লড়াই চালিয়ে গেলেন, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কাঁচা মাংস খেয়ে সময় পার করে দিলেন। পরিচিত হই উপন্যাসের আরেক চরিত্র কারাঞ্জার সঙ্গে। পার্টি আর মুক্তিযুদ্ধের শপথ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সে ইংরেজ সরকারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল শুধু প্রেমিকা মুম্বির কাছে থাকার জন্য। শুধু মুম্বিকেই ভালোবাসে সে, মুম্মিকেই চায়, শুধু মুম্বিকে পাওয়ার জন্য ক্যাম্প আর জঙ্গল থেকে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে চলে। শুধু মুম্বিকে কাছে পাওয়ার জন্যই সে বেছে নেয় ব্রিটিশদের আনুগত্য, গোলামি।

কিন্তু মুম্বির স্বামী গিকিনিও? ব্রিটিশদের ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে বিধ্বস্ত গিকিনিও ফিরে এসে দেখে তার স্ত্রী মুম্বির কোলে শিশুসন্তান! সেই সন্তান তার ঔরসজাত নয়। তবে কার? কেন, কারাঞ্জার! মুম্বি ধরেই নিয়েছিল ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে তার স্বামী আর কোনোদিন ফিরবে না। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তবু মুম্বি আশায় থাকে একদিন তার স্বামী নিশ্চয়ই ফিরবে। দিনের পর দিন উপোস থাকতে থাকতে যখন প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল মুম্বি, তখন কারাঞ্জাই সামান্য খাবার দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। না, শুধু এই জন্য সে কারাঞ্জার শয্যাসঙ্গিনী হয়নি, হয়েছে অন্য কারণে। যেদিন কারাঞ্জা তাকে জানাল ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে গিকিনিও ফিরে আসছে, সেদিন কী যে হলো মুম্বির, যেন সে পাগল হয়ে গিয়েছিল, আনন্দে সে পাগলের মতো হাসতে শুরু করল। সত্যি যেন সে পাগল হয়ে গেল! তার ঐ অসতর্ক মুহূর্তে কারাঞ্জা তার ঠা-া ঠোঁট ছোঁয়াল মুম্বির ঠোঁটে। মুম্বি বাধা দিলো না। বাধা দেয়ার মতো কোনো শক্তিই তার ছিল না। কে জানে, নগুগি হয়তো নিজের প্রতিপক্ষেই সুন্দরী, অভিমানী কিন্তু কঠোর এই মুম্বিকে এঁকেছেন অনমনীয় দৃঢ়তায়; আবেগী হয়েও যে নির্দয়।

এত কিছুর পরও উপন্যাসের শেষ পর্বে উহুরু বা স্বাধীনতা উৎসবে হাত ভেঙে ফেলা গিকোনিও হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে শুয়ে শেষ পর্যন্ত স্ত্রী মুম্বির জন্য একটি টুল বানানোর কথা ভাবে। কাঠ খোদাই করে সে বানাবে টুলটি। সে খোদাই করে তুলবে একটা রোগা মানুষ, যার মুখে কঠিন সংকল্প, যার কাঁধ আর মাথাটা ঝুঁকে থাকবে আসনের বোঝাটা বইবার জন্য। মানুষটা ডান হাত বাড়িয়ে ধরে থাকবে একটা নারীকে। নারীটির মুখেও থাকবে কঠিন সংকল্প। তৃতীয় মূর্তিটা হবে একটি শিশুর। তার কাঁধে এবং মাথায় এসে নারীটির আর পুরুষটির হাত দুটো মিলিত হবে। তার মানে মুম্বিকে স্বীকার করে নিলো গিকোনিও? মুম্বির ‘অবৈধ’ সন্তানটিকেও স্বীকার করে নিলো? কী অদ্ভুত শিল্পীত কায়দায় গিকোনিও আর মুম্বির মিলনদৃশ্য আঁকলেন নগুগি! একেই বলে প্রকৃত কথাশিল্পী, একেই বলে প্রকৃত কথাশিল্প।

কিহিকা, কারাঞ্জা, মুগো, গিকোনিউ এবং মুম্বি... নেয়ার মাউ-মাউ বিপ্লবের শেষ পর্বে, স্বাধীনতার ক্রান্তিলগ্নে, এই পাঁচ চরিত্রের বিচিত্র প্রকাশ ও বিকাশই গমের দানাকে করে তুলেছে মহিমান্বিত। ‘আজকের সমাজ বাস্তবতায় সুবিধাভোগীরাই জয়ী’Ñ এই তিক্ত সত্যকেই বুঝি এপিকধর্মী এ কাহিনির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন নগুগি। বঞ্চনা, নিপীড়ন ও আত্মত্যাগের নিঃশেষিত ও পরাজিত মুক্তিসেনাদের জীবন পড়তে পড়তে বুকের ভেতরে এক সকরুণ বিলাপ ঘূর্ণিবায়ুর মতো ঘুরতে থাকে কেবল। জীবন এত নিষ্ঠুর, এত রূঢ়, এত নির্মম!

‘ডিকলোনাইজিং দ্য মাইন্ড’ নগুগির চমৎকার একটি গদ্যের বই। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ফিকশন, থিয়েটার, সমালোচনা এবং সাহিত্যের পাঠদানের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সঙ্গে তাঁর আবেগী সংশ্লিষ্টতা ছিল, সেগুলোরই সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেছেন তিনি বইটিতে। এ বইয়ে নগুগি বলেছেন, তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং শৈলীর পরিসরসংক্রান্ত সম্ভাবনা বেড়েছে পরবর্তীকালে গোগল, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, গোর্কি, শোলোখব, বালজাক এবং ফকনারের লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর। মানুষ সাধারণভাবে একে অন্যের কাছে ঘটনার বয়ান কীভাবে উপস্থাপন করে থাকে, সে বিষয়ে নগুগির নিজের পর্যবেক্ষণ থেকেও দেখেছেন, ঘটনার মধ্যস্থিত বর্ণনা এবং ঘটনার মূল ¯্রােত বজায় রেখে নাটকীয় বিশদ উপস্থাপন- এগুলো তাঁরা, অর্থাৎ তাঁর উল্লিখিত ঔপন্যানিকরা, গ্রহণ করেছেন। কাহিনির ভেতরে কাহিনি কৃষক সম্প্রদায়ের কথোপকথন রীতির একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট। কনরাড এবং ল্যামিংয়ের বয়ান পদ্ধতি একরৈখিক পরম্পরাসম্পন্ন বয়ান পদ্ধতির তুলনায় বাস্তব সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের বেশ কাছাকাছিই বলা যায়। ‘আ গ্রেন অব হুইট’ উপন্যাসে বর্ণনাভঙ্গিতে ঘটনার মধ্যস্থিত ঘটনা এবং বর্তমান ঘটনা থেকে বার বার পেছনে চলে যাওয়া, ফিরে আসাÑ এ রীতিটা তৈরি হয়েছি এই পুনর্মূল্যায়নের ফলে। নমনীয় সময় ও স্থানের সঙ্গে তাল মেলানোর ব্যাপারে বহুজনের মুখে ঘটনার বয়ান তুলে দেওয়ার বিষয়টি কেন্দ্রীয় একক চরিত্র থেকে সরে আসাকে সাহায্য করেছে। উপন্যাসটির সব প্রধান চরিত্রই প্রায় সমান গুরুত্বের অধিকারী এবং ইতিহাসের মধ্যে যাদের আনাগোনা আছে, সেসব জনসাধারণই উপন্যাসের নায়ক। উপন্যাসের বর্তমান ঘটনাটি ১৯৬৩ সালের স্বাধীনতা দিবসের চার দিন আগের। কিন্তু বার বার পেছনে চলে যাওয়া আছে সময় এবং স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে শতাব্দীর শুরুর দিকে এবং মাঝে মাঝে মধ্যবর্তী কোনো সময়ে। বার বার পেছনে ফিরে যাওযা, বিভিন্ন মুখে বয়ান, সময় এবং স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আসা-যাওয়া করার কারণে সমান্তরাল জীবনীমূলক কাহিনি থেকে ‘পেটালস অব ব্লাড’ আলাদা একটা জায়গায় চলে গেছে। সময় এবং স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে শতাব্দীর শুরু থেকে উপন্যাসের বর্তমান চার দিনের বিস্তৃতি পর্যন্ত এই দীর্ঘ পরিসরে কেনিয়ার ইতিহাসে যেসকল ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে সেগুলোর কাছে অবাধ বিচরণে পৌঁছে গেছেন নগুগি।

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো বেড়ে উঠেছেন সাদা-শাসিত কেনিয়াতে। ১৮৮৫ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত কেনিয়া ছিল সাদা সেটেলারদের উপনিবেশ। সম্পর্কের কাঠামো ক্ষমতার বর্ণগত ক্রমাধিকারতন্ত্রের বা হায়ারার্কির উপর ভিত্তি করে ছিল, শীর্ষে সাদা সংখ্যালঘু, তারপর মাঝখানে এশীয় সম্প্রদায় এবং নিচে আফ্রিকানরা। নগুগি তাঁর স্মৃতিকথায় স্কুলে যাওয়ার কথা লিখেছেন যে, তখন ট্রেনগুলোও পৃথক ছিল। প্রথম শ্রেণি ছিল কেবল সাদাদের জন্য এবং লেখাও থাকত ‘শুধু সাদাদের জন্য’। দ্বিতীয় শ্রেণি ছিল কেবল এশীয়দের জন্য। তৃতীয় শ্রেণি ছিল আফ্রিকানদের জন্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা ‘শুধু’ শব্দটাও ব্যবহার করত না। কারণ ধরেই নেওয়া হতো তৃতীয় শ্রেণিটা কালো আফ্রিকানদের জন্য।

শৈশব-কৈশোরে গল্প শুনে শুনে এবং পরবর্তীকালে গল্প পড়ে পড়েই বেড়ে উঠেছেন নগুগি। পরে তিনি গল্পগুলো বলতে চেয়েছেন। এটা করতে লেখালেখি তাঁকে সাহায্য করেছিল। ফিকশন ছিল তাঁর সত্যিকারের ভালোবাসা। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘উইপ নট, চাইল্ড’ এবং দ্বিতীয় উপন্যাস ‘দ্য রিভার বিটুইন’ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকে পড়ার সময়ে লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কলেজে থাকাকালীন লেখা এ বই এবং নাটকগুলো তাঁকে তার বুদ্ধিবৃত্তিক সাধনায় সাহায্য করেছে। সুতরাং উপন্যাস, গল্প বলা এবং লেখালেখিটাই ছিল তাঁর আগ্রহের জায়গা। কিন্তু তিনি থিয়েটারের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। কমিউনিটি থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততার কারণে কেনিয়ার সরকার তাঁকে ১৯৭৭-৭৮ সালে কারাগারে প্রেরণ করেছিল। এক সাক্ষাৎকারে নগুগি বলেছেন, ফিকশন তাঁর প্রথম প্রেম, কিন্তু থিয়েটার তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল। কারণ থিয়েটার তাঁকে সর্বোচ্চ-নিরাপত্তাবলয়ের কারাগারে প্রেরণ করেছিল। তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাস ও নাটক ইংরেজি ভাষায় লেখা। কেনিয়াতে অনেকগুলো আফ্রিকান ভাষা রয়েছে। প্রায় চল্লিশটি। সে-দেশের বিভিন্ন মানুষের নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে, এমনকি কেনীয়-এশীয় সম্প্রদায়েরও। তাদের এশীয় ভাষাও রয়েছে। কিন্তু প্রভাবশালী ভাষা ও কেনিয়ার সরকারি ভাষা ছিল ইংরেজি। এখনো আছে। নগুগির মতে, ‘এটি ক্ষমতার ভাষা, এটি সংখ্যালঘুদের ভাষা।’ কেনিয়াজুড়ে এই ভাষায় কথা বলা হলেও জনগণের মাত্র ১০-১৫ শতাংশ লোক এই ভাষায় কথা বলে। বাকিরা নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলে অথবা সোয়াহিলি ভাষায়। সুতরাং কেনিয়ায় জনগণ তিনটা ভাষায় কথা বলে : প্রথমে মাতৃভাষা, তারপর সোয়াহিলি এবং এরপর ইংরেজি।

জেলে থাকতে নগুগি এই সিদ্ধান্ত নেন যে, একটি আফ্রিকান ভাষায় লেখার জন্য কেনিয়ার সরকার তাঁকে গ্রেফতার করল এবং গারদে ভরলো। এটা তাঁকে প্রচ- ধাক্কা দিয়েছিল। তিনি ইংরেজিতে নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয়াদি লিখতে পারেন, এতে কিছুই হয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে একই বিষয় মাতৃভাষায় লিখলেন তখনই তাঁকে গারদে ভরা হলো। তখনই তিনি কেনিয়াসহ ভারত, ইউরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উপনিবেশ প্রক্রিয়ায় ভাষার রাজনীতির বিষয়ে চিন্তা করা শুরু করেন। কারাগারের ষোল নম্বার সেলে বসেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ফিকশন, নাটক, কবিতা সব তাঁর মাতৃভাষাতেই লিখবেন। ১৯৭৮ সাল থেকে তাঁর সব উপন্যাস, নাটক এবং কবিতা ‘গিকুয়ু’ ভাষায় লেখা। মাতৃভাষায় প্রথম যে উপন্যাস লেখেন সেটার নাম ‘ডেভিল অন দ্য ক্রস।’ কেবল একাডেমিক বা স্মৃতিচারণগুলোই তিনি লিখেছেন ইংরেজিতে। আফ্রিকান ভাষায় লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া তাঁর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল ছিল। কারণ এটা তাঁর কেনিয়ার পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা তৈরি করেছিল। এটা ছিল তাঁর নিজস্ব আলোকায়নের মুহূর্ত। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, আবেগের দিক থেকে এবং মানসিকভাবেÑ সকল দিক থেকে এটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মুক্তির মুহূর্ত।

বিশ শতকের উত্তর-ঔপনিবেশিক সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও আফ্রিকার অন্যতম প্রভাবশালী চিন্তাবিদ নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গো প্রয়াত হয়েছেন গত ২৯ মে, ৮৭ বছর বয়সে, যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার বেডফোর্ডে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন। জীবনের শেষ বছরগুলোতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর সাহিত্যকর্ম পঠিত হবে যুগ থেকে যুগান্তর। অনন্তকাল তিনি বেঁচে থাকবেন পাঠকহৃদয়ে। আফ্রিকার অনাগত প্রজন্ম তাঁকে করবে নমস্কার। তাঁর অন্তিম যাত্রায় আমরাও তাঁকে প্রণতি জানাই।

-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম

-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস

-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি

-

শ্রাবণ বর্ষণে

-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’

-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে

-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ

-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা

-

সাময়িকী কবিতা

-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস

-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ

-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো

-

কাফকাকে পড়া, কাফকাকে পড়ানো

-

এ মুখর বরষায়

-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য

-

সাময়িকী কবিতা