সাময়িকী

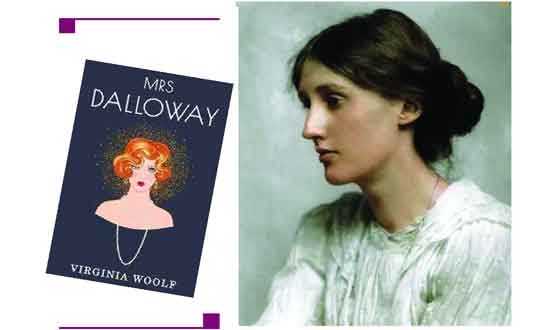

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’

শরীফ আতিক-উজ-জামান

ভার্জিনিয়া উলফে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)পরবর্তী সময়ে অনেক কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে এফ. স্কট ফিটজেরাল্ডের This Side of Paradise (1920), ডি. এইচ. লরেন্সের Women in Love (1920), জেমস জয়েসের Ulysses (1922), টি এস এলিয়টের The Waste Land (1922), মার্শেল প্রুস্তের Swann’s Way (1922), টমাস মানের The Magic Mountain (1924) এবং ভার্জিনিয়া উলফের Mrs. Dalloway (1925) অন্যতম। ওই সময়কালে রচিত শিল্প-সাহিত্যে এক ভিন্নমাত্রিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; যা মূলত ব্যক্তি ও সমাজের ওপর যুদ্ধের প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিল। ব্যক্তির মানসিক বিপর্যয়, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, আত্মপরিচয়ের সংকট ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা এই রচনাগুলিকে বিশেষত্ব দান করেছিল। এর পাশাপাশি ভার্জিনিয়া উলফ নারীকেন্দ্রিক বিষয়াবলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধস্তনতা, অসহায়ত্ব, অধিকারহীনতা, শোষণ, বঞ্চনার কথা তিনি তাঁর রচনায় বারংবার তুলে ধরেছেন। শৈশব ও কৈশোরে সৎভাইদের দ্বারা একাধিকবার যৌননির্যাতন উলফের মনে বড়সড় এক মনস্তাত্ত্বিক ক্ষত তৈরি করেছিল। প্রথমে বোনের, তারপর মায়ের এবং শেষমেশ বাবার মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে বিষণœ করে তুলেছিল। এইসব আঘাতের কারণে তাকে মানসিক হাসপাতালেও চিকিৎসা নিতে হয়েছে। এই নেতিবাচক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন তার প্রায় সমস্ত সাহিত্যকর্মে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শতবর্ষ আগে রচিত ‘মিসেস ডালোওয়ে’ও তার ব্যতিক্রম নয়।

লেখক হিসেবে ভার্জিনিয়া উলফ ভিক্টোরীয়, এডওয়ার্ডিয় ও আধুনিক- এই তিনটি যুগেই বিচরণ করেছেন। আধুনিক যুগের পরিবর্তনগুলো নিজ চোখে দেখেছেন এবং এর প্রভাবগুলো অনুধাবন করেছেন। নারীবাদের যে উত্থান তখন ঘটেছে তিনি তার প্রবল সমর্থক ছিলেন এবং এর সপক্ষে কলম ধরেছিলেন। ‘মিসেস ডালোওয়ে’ কতিপয় নারীর মানসিক আঘাতের যে প্রতিবেদন তুলে ধরছে তার পিছনে পুরুষতান্ত্রিকতার নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। নিজের দিনপঞ্জিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি এই সমাজ কাঠামোর কঠোর সমালোচনা করি, দেখিয়ে দিতে চাই কত গভীর থেকে তা কাজ করে চলেছে।’

‘মিসেস ডালোওয়ে’ শিরোনামের মধ্যেই পুরুষতান্ত্রিকতার ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে ক্লারিসা স্বনামে নয়, বরং স্বামীর নামে পরিচিত। একজন রাজনীতিবিদের স্ত্রী ও লন্ডনের উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান ক্লারিসার একটি দিনের ঘটনা নিয়ে রচিত এই উপন্যাসে তার মানসিক অবস্থা, চলমান পারিপার্শ্বিক ঘটনার মাধ্যমে সময়ের ধারণা, স্মৃতি ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ উঠে এসেছে। একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে ক্লারিসা জীবনের অর্থ, সামাজিক সম্পর্ক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সামাজিক-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, বেঁচে থাকা মানুষের বিষণœতার চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছে। নারীবাদ, সামজিক রীতি-নীতি, আনুগত্যের মতো বিষয়গুলো এই উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে। ‘মিসেস ডালোওয়ে’ ছাড়াও যুদ্ধাহত সৈনিকের স্ত্রী লুক্রেজিয়া ও ডালোওয়ের কন্যা এলিজাবেথের ইতিহাস-শিক্ষক ডরিস কিলম্যান জীবনের জটিলতা ও ভিন্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরছে। ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা চরিত্রগুলোর সংগ্রামের ধরন ভিন্ন হলেও সকলেই একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার।

‘মিসেস ডালোওয়ে বললেন, তিনি নিজেই ফুল কিনে আনবেন’ ?উপন্যাসের প্রথম বাক্যটিতেই অচলায়তন ভাঙার ইঙ্গিত রয়েছে। তখনকার দিনে নারীরা কেনাকাটার জন্য দোকানে যেতেন না। বাড়ির ভৃত্যরাই সে দায়িত্ব পালন করত। বোঝা যায় যে নারীর এই অধঃস্তনতা তার ভালো লাগেনি। ক্লারিসার স্বাধীনচেতা মনোভাব তার সমাজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। প্রথাগত লৈঙ্গিক ভূমিকার বেশি কিছু তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না, আর এখানেই তার সবচেয়ে বড় সংকট। সে শুধু নারী নয়, মানুষ হয়ে উঠতে চেয়েছে। আত্মপরিচয় নির্মাণের আকাক্সক্ষা এখানে বড় হয়ে উঠেছে। যে উভয়-সংকট তার চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। প্রেমিক পিটারকে সে ছেড়ে এসেছে পিটারের সমালোচনা ও চাহিদাপ্রবণ স্বভাবের কারণে। সে চাইত ক্লারিসা তার কাছে সবকিছু বলবে, কোনো কিছু গোপন করবে না, যা ক্লারিসার ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল। তাই হঠাৎই সে ডালোওয়েকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিল, কিন্তু সেখানেও সে সুখী হতে পারেনি, ধীরে ধীরে তাদের মাঝে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে। তখন মনে হয়, পিটারের সাথে পালিয়ে গেলেই ভালো হতো। তাই যখন জানতে পারে যে, পিটার একজন বিবাহিত ভারতীয় নারী ডেইজির সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে, তখন সে হিংসা ও বেদনায় জর্জরিত হয়।

যুদ্ধ-পরবর্তী বিভীষিকা ইউরোপের জনজীবনকে কতখানি বিপর্যস্ত করেছিল তা সেপ্টিমাস ওয়ারেন স্মিথ-লুক্রেজিয়া দম্পতি ও লেডি বেক্সবোরোর ঘটনাপ্রবাহ থেকে অনুমান করা যায়। যুদ্ধ ফেরত সেপ্টিমাস কোনোভাবেই যুদ্ধের বীভৎসতা ভুলতে পারেনা, আর তাই পারে না লন্ডনের নাগরিক জীবনের সাথে মানিয়ে নিতে। সবকিছুর মাঝে সে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে, একাকিত্বের এক গভীর অনুভূতি তাকে গ্রাস করে যার প্রভাব পড়ে তার পারিবারিক জীবনে। তার ইতালীয় স্ত্রী লুক্রেজিয়া সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে তাকে সুস্থ করতে ব্যর্থ হয়। সেপ্টিমাসের আত্মহত্যা তাকে আরও নিঃসঙ্গ করে তোলে কারণ একটি সুখী জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে সে লন্ডন এসেছিল, কিন্তু সে স্বপ্ন তার অধরাই রয়ে গেল। অপরিচিত এই শহরে সে অন্যদের সাথে নিজের যোগাযোগ নির্মাণে ব্যর্থ হয়। জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

লেডি বেক্সবোরো তার সন্তানের মৃত্যুসংবাদ বয়ে আনা টেলিগ্রামটি সবসময় হাতে ধরে রাখেন। যুদ্ধ তার প্রিয় সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে। পৃথিবীতে কোনো মা-ই বোধহয় যুদ্ধ চান না। এই টেলিগ্রাম তার ব্যক্তিগত বেদনাকে সার্বক্ষণিক মনে করিয়ে দেয়। প্রতীকী অর্থে এটা ব্যক্তির ওপর যুদ্ধের প্রভাব। যুদ্ধের বিভীষিকা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র- গ্রাম, শহর, নগর, বন্দরের প্রতিটি মানুষের জীবনে।

একবিংশ শতাব্দীতে ‘মিসেস ডালোওয়ে’র প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয় মূলত আত্মপরিচয়ের সংকট, নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতাবোধ, মানসিক সংকট, সা¤্রাজ্যবাদ, নারী অধিকার, যুদ্ধ-পরবর্তী জীবন ইত্যাদি সময়-অতিক্রান্ত বিষয়াবলির সাথে তুলনার মাধ্যমে। ১৯১২ সালে লিওনার্দ উলফকে বিয়ে করার আগে অ্যাডেলিন ভার্জিনিয়া স্টিফেন এক চিঠিতে তাকে লিখেছিলেন, ‘আমি সবকিছু চাই- ভালোবাসা, সন্তান, অ্যাডভেঞ্চার, অন্তরঙ্গতা ও কর্মব্যস্ততা।’ এর ১৩ বছর পর, ১৯২৫ সালে রচিত ‘মিসেস ডালোওয়ে’তে তিনি চেয়েছিলেন, ‘অন্তরের সমস্ত অনুভূতি আলোকিত হোক’। সবার মধ্যেই ফাটল রয়েছে যার মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করে। তাই যত আলো তত ফাটল। এই উপন্যাসে লেখক বারংবার প্রতীকী অর্থে আলোর ব্যবহার করেছেন। আলো জীবনে আশা জাগায়, অন্ধকার দূর করে, চেতনায় ইতিবাচকতা নিয়ে আসে। উপন্যাসের শুরুতেই ক্লারিসাকে এক সকালে জানালা খুলে দিতে দেখা যায়। প্রতীকী অর্থে, তা মুক্ত বাতাস ও রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি দিনের প্রতিশ্রুতি বয়ে আনে। তার অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়টি সামাজিক জীবনের প্রতি আগ্রহের প্রকাশ- যা জীবনের আলোকিত বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত। এই উপন্যাসে একটি যুদ্ধোত্তর অন্ধকার সমাজে আলো আসার প্রত্যাশাও ব্যক্ত হয়েছে।

সাহিত্য সম্পর্কে উলফের নিজস্ব ভাবনা ছিল। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য আদর্শ প্রচারের জন্য নয়, চরিত্র সৃষ্টির জন্য। এডওয়ার্ডিয় যুগের সাহিত্যকে তিনি বাড়ির বাইরের সাজগোজের বর্ণনা আখ্যা দিয়ে অসার হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তা জীবনের সুপ্ত ঐশ্বর্যকে তুলে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর মতে, যদি ‘শিল্প আধুনিকতার বিস্ময়কর বিশৃঙ্খলার’ জবাব হয়ে থাকে, তাহলে সরাসরি তার ‘সচেতন অভিজ্ঞতা’য় প্রবেশ করতে হবে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতায় প্রবেশের প্রক্রিয়াটি তার জন্য সুখকর ছিলনা। যে বিয়ের মাধ্যমে তিনি ভালোবাসা, সন্তান, কর্মব্যস্ততা প্রত্যাশা করেছিলেন সেই বিয়ের ১ বছরের মধ্যেই মানসিক চাপের কারণে তাকে মনস্তাত্ত্বিক নিরাময় কেন্দ্রে যেতে হয়েছিল। সেখানে অতিরিক্ত ঘুমের বড়ি খেয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। এর দু’বছর পর আবার তিনি একই রকম অসুস্থতায় পড়েন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা তার সৃষ্টিশীলতার কাজে লেগেছিল। তিনি বলেছেন, ‘পাগলামি ভয়ঙ্কর... তবে এর গলিত নিঃ¯্রাবের মধ্যেই আমি আমার সাহিত্যসৃষ্টির বেশিরভাগ উপাদান খুঁজে পেয়েছি।’

পাঠকরা উলফের মাঝে এক ‘সমকামী সত্তা’ আবিষ্কার করেছেন। কোনো মানুষই নিষ্পাপ, এক ও সুসংগঠিত সত্তা নয়, বরং তারা বিচূর্ণিত এবং শিল্প তাদের সেভাবেই তুলে ধরে। টুকরো টুকরো করে ভেঙে আবার জুড়ে দেয়। উপন্যাসের এক পর্যায়ে ক্লারিসাকে তার পোশাক সারাই করতে দেখা যায়। ব্যক্তির বিচূর্ণন ও জোড়া লাগানোর বিষয়টি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। নিজের সমকামী আকাক্সক্ষার কারণেই উলফ ক্লারিসার মাঝে একই বৈশিষ্ট্যের রূপায়ন ঘটিয়েছেন। একটি চরিত্রের মাঝে জীবন-মৃত্যু, পাগলামী-সুস্থতা ইত্যাদি বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছেন। ক্লারিসা-সেপ্টিমাস এইসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এই উপন্যাসে যে সমস্যাগুলো উঠে এসেছে তা লেখকের নিজের জীবনের। তিনি বিচ্ছিন্নতা ধারণ করতে পারেন নি, সুস্থতা অসুস্থতায় পরিণত হয়েছে এবং জীবন মৃত্যুতে আশ্রয় খুঁজছে। তাই তিনি ওজ নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন।

ক্লারিসা আত্মহত্যার কথা ভাবলেও করেনি, কিন্তু সেপ্টিমাস করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন যোদ্ধা যখন আত্মহত্যা করে তখন তার বীরত্বকে অবজ্ঞা করা হয় কি? বীরত্ব আসলে কী? মানুষ হত্যার দক্ষতা? যুদ্ধের নিয়মে প্রতিটি প্রতিপক্ষই হলো শত্রু। হত্যা করাই বীরত্ব! কিন্তু যুদ্ধে কেউ জয়ী হয়না, কারণ সেখানে মানবতা পরাজিত হয়। আগে যুদ্ধ হতো যুদ্ধক্ষেত্রে। দু’পক্ষ মুখোমুখি লড়াই করতো। আর এখন যুদ্ধ হয় দূর-নিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির মাধ্যমে। সেখানে আলাদা কোনো যুদ্ধক্ষেত্র নেই, সমগ্র দেশটাই যুদ্ধক্ষেত্র, সমস্ত মানুষই আক্রান্ত। যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ প্রাণ হারাতে পারেন। এখন যোদ্ধাদের মুখোমখি দেখাই হয়না, তাই তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন না, যতটা হন সাধারণ নাগরিক, যাদের যুদ্ধের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পৃক্ততা নেই। ১৯১৬ সালে বিশ্বযুদ্ধের মাঝে সমাজকর্মী মার্গারেট লিউলিন ডেভিসকে এক চিঠিতে উলফ তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে লিখেছিলেন, ‘যুদ্ধ হলো অযৌক্তিক পুরুষালি কল্পকাহিনি।’ আর তাই সেপ্টিমাস তার কলমে বীর হয়ে ওঠে না। বীরত্ব মানবতা বিধ্বংসী এক কর্মকা-।

এই উপন্যাসে একাধিকবার শেক্সপীয়রের Cymbeline-Gi ‘fear no more the heat o’ the sun/nor the furious winters ’ লাইন দুটো ব্যবহৃত হয়েছে। নাটকে ছদ্মবেশী ইমোজিনকে মৃত ভেবে শোক প্রকাশের জন্য পংক্তিগুলো ব্যবহৃত হলেও, এই উপন্যাসে সমস্ত নারী চরিত্রের যুদ্ধপরবর্তী মানসিক আঘাত বোঝাতে তা ব্যবহৃত হয়েছে। যুদ্ধের পর তারা যে সংকটের মধ্য দিয়ে জীবন পার করছেন তার মুক্তি শুধুমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমেই আসতে পারে । উলফ মনে করতেন পুরুষতান্ত্রিকতা ও ঔপনিবেশিকতা- দুটোই নারীদের সমানভাবে ব্যবহার করেছে। ‘Three Guineas’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ‘ব্রিটিশ পুরুষতান্ত্রিক আদর্শের সাথে সম্পৃক্ততা নারীদের কেবল নারীবাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করেনি, বরং সা¤্রাজ্যবাদী সহিংসতায় অংশ নিতেও বাধ্য করেছে।’

চেতনা-প্রবাহ (Stream of Consciousness) ছাড়াও উলফ তার রচনাতে ‘Tunneling Process’ নামক এক সাহিত্য-কৌশল ব্যবহার করেছেন যেখানে তিনি একটু একটু করে তার চরিত্রের অতীত ঘটনাবলী তুলে এনেছেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি চরিত্রের অবচেতনে কী ঘটে তা তুলে এনে অতীত ও বর্তমানের মাঝে সংযোগ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মতে, কোনো কিছুর ওপর আলো ফেলার প্রচেষ্টা শেষমেশ নতুন করে গভীর কোনো অন্ধকার আবিষ্কার করার শামিল। ক্লারিসা অনুভব করে যে কোনো কিছুর কেন্দ্রে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা রহস্যময় কারণে ব্যর্থ হয়, ঘনিষ্ঠতা ভেঙে যায়, ভাবাবেগ ফিঁকে হয়ে আসে, আর মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তাই ভালো বিকল্প হলো পিছিয়ে আসা যদি সম্ভব হয়। ‘মিসেস ডালোওয়ে’ আধুনিক সত্তার জন্ম ও মৃত্যু- দুটোই ধারণ করে। ভার্জিনিয়া উলফ আলো চেয়েছিলেন এবং নিশ্চিত ছিলেন যে মানব মনস্তত্ত্বের গভীর অন্ধকারের পিছনে কোথাও না কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু পাননি, তবে আমরা সেই অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি যে জীবন যাপন করেছিলেন তা যথেষ্ট বেদনার, কিন্তু তা নিয়ে মানুষের তেমন আগ্রহও নেই। তাহলে কি ‘মিসেস ডালোওয়ে’ আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলছে যে, কোনো কিছুর গভীরে প্রবেশের প্রয়োজন নেই?

-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম

-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস

-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি

-

শ্রাবণ বর্ষণে

-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে

-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ

-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা

-

সাময়িকী কবিতা

-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস

-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ

-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো

-

কবি নওশাদ নূরী

-

এ মুখর বরষায়

-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য

-

সাময়িকী কবিতা

-

ব্রেশায় উড়োজাহাজ