সাময়িকী

২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে

আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

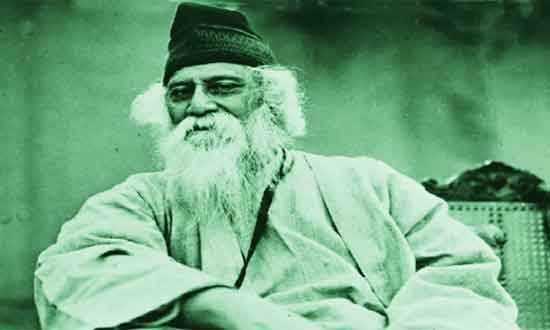

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / জন্ম : ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ (৭ মে ১৮৬১); মৃত্যু : ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ আগস্ট ১৯৪১)

সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার পাওয়াটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি আনন্দদায়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ। অপ্রত্যাশিত ছিল সবার জন্যই। তাঁর দেশবাসী, এবং এশীয়বাসী কেউই আশা করেন নি যে এমন একটি ঘটনা ঘটবে। তাঁর আগে কোনো এশীয়বাসী তো ননই, এমনকি কোনো আমেরিকানবাসীও এই পুরস্কার পান নি। রবীন্দ্রনাথের নিজের ধারণা ছিল যে, নোবেল পুরস্কার ইউরোপীয়দের জন্যই নির্দিষ্ট, এশীয়দের এটা পাবার কথা নয়। ১৯১৩ সালে পুরস্কারটি পেলেন তিনি, আগের বছরে প্রকাশিত গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার জন্য। নিয়ম ছিল যে, আগের বছরে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের জন্যই পুরস্কারটি দেওয়া হবে। সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল পুরস্কার কমিটি ১৯১২-তে পাঠকসমক্ষে এসেছে এমন রচনার মধ্যে গীতাঞ্জলিকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছে। চমকে ওঠার মতো ব্যাপার বৈকি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বায়ান্ন বছর ঠিকই, কিন্তু তিনি তো বিদেশে তেমন পরিচিত নন। পুরস্কার পেলেন ইংরেজি রচনার জন্য, অথচ তিনি ইংরেজ লেখক নন, তিনি খাঁটি বাঙালি, এবং লেখেন বাংলা ভাষায়। তাঁর কয়েকটি রচনার ইংরেজি অনুবাদ ততদিনে ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলো তেমন কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নি। নোবেল কমিটি তাদের প্রদানপত্রে উল্লেখ করেছিল যে, ‘পরিপূর্ণ বিচারে’ গ্রন্থটি ইংরেজি সাহিত্যের অংশ। অনেক ব্যাপারেই ইংরেজরা বেশ রক্ষণশীল, যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়, তাদের ইংরেজি সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে গ্রহণে তাঁদের কৃপণতা সর্বজনবিদিত, রবীন্দ্রনাথকে তারা একজন ইংরেজ লেখক হিসেবে গ্রহণ করে নি। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজেরও আগ্রহ ছিল না। বাঙালিদের কাছে তিনি ‘বিশ্বকবি’ বলে পরিচিত, সারাবিশ্ব নিয়ে তিনি ভাবতেন বলে; এবং সেই ভাবনার ব্যাপারে বিশ্ববাসীও অনবহিত ছিল না।

বিস্মিত হয়েছিল আমেরিকানরাও। কেবল বিস্মিত নয়, বিরক্তও। কেননা তাদের মতে, নোবেল পাওয়ার মতো লেখক তাদের দেশে ছিলেন, বিশেষ করে হেনরি জেমস তো তখনো জীবিত, অথচ কোনো আমেরিকানকে না দিয়ে পুরস্কার দেওয়া হলো একজন ভারতীয়কে, তাও আবার সেই ভারতীয়ের ইংরেজি রচনার জন্য। আমেরিকানদের পত্রপত্রিকায় তাঁকে বলা হয়েছে হিন্দু কবি, যদিও কোথাও কোথাও ছাড় দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, যাহোক, ওই কবি একজন আর্য বটে, সেই বিবেচনায় সাদা আমেরিকানদের সঙ্গে একেবারেই যে সম্পর্কহীন তা নয়। পরে অবশ্য তাঁর বক্তৃতা শুনে ও রচনা পাঠ করে তাঁরা না মেনে পারেন নি যে, রবীন্দ্রনাথ মোটেই অবজ্ঞেয় নন।

রবীন্দ্রনাথের এই পুরস্কার-প্রাপ্তি বিস্ময়কর এইজন্যও যে, গীতাঞ্জলি খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির একটি গ্রন্থ, বাংলায় যাকে আমরা চটি বই বলি সেই রকমের। ১০৩টি কবিতার সংকলন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাদেরকে গানই বলেছেন, গীতাঞ্জলির ইংরেজি নাম দিয়েছেন Song Offerings। এগুলোকে তিনি সংগ্রহ করে নিজের হাতে তর্জমা করেছেন। (‘তর্জমা’ কথাটা রবীন্দ্রনাথ নিজেও ব্যবহার করেছেন। এর দ্যোতনা ‘অনুবাদে’র তুলনায় অধিক)। এই গানগুলো অভিভূত করেছিল তখনকার দিনে বিলেতে প্রতিষ্ঠিত কবি ডব্লু বি ইয়েটসকে, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে যিনি ছিলেন চার বছরের ছোট। এজরা পাউন্ডকেও, যিনি তখন বিখ্যাত নন, কিন্তু বিখ্যাত যে হবেন এমন সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের তুলনায় কনিষ্ঠ, বয়সের ব্যবধান বাইশ বছরের। কবি টমাস স্টার্জ মুরেরও গীতাঞ্জলির কবিতাগুলো ভালো লেগেছিল, এবং তিনি নোবেল কমিটির কাছে অতিসংক্ষিপ্ত এক পাত্রে রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার প্রদানের জন্য বিচারের আনুষ্ঠানিক সুপারিশটা করেছিলেন। স্টার্জ মুরের সঙ্গে ইয়েটসের যোগাযোগ ছিল। মুর কেবল কবি নন, চিত্রশিল্পী এবং নাট্যকারও ছিলেন। তাঁর ভাই জি ই মুর ছিলেন খ্যাতনামা দার্শনিক। স্টার্জ মুর তাঁর পত্রটি লিখেছিলেন রয়েল সোসাইটি অব লিটারেচার অব দি ইউনাইটেড কিংডমের ফেলো হিসেবে। কমিটি মুরের প্রস্তাব বিবেচনায় নেয়, কয়েকজন সদস্য এর পক্ষে রায় দেন। সবচেয়ে অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল সুইডিশ কবি ভারনার ভন হেইডেনস্টামের বক্তব্য। তিন বছর পরে ইনি নিজেও নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এঁর বক্তব্যের মধ্যে ছিল এই মন্তব্য যে, গীতাঞ্জলির কবিতাগুলোর ভেতর দিয়ে আমাদের কালের শ্রেষ্ঠতম কবিদের একজনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা সম্ভব। কবিতাগুলো পাঠে মনে হয় যেন নির্মল স্বচ্ছ ঝরনাধারার জল পান করর্ছি। কবির অনুভূতিতে যে তীব্র ঈশ্বরপ্রেম ও ধর্মানুভূতি পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর রচনারীতিতে যে মহৎ ও অকৃত্রিম উচ্চতা লক্ষণীয়, তা গভীর ও দুর্লভ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের একটি ধারণা তৈরি করে। কবিতাগুলোতে এমন কিছুই নেই যা বিতর্কমূলক ও বিরক্তিকর; অহমিকাপূর্ণ, বৈষয়িক, অথবা ক্ষুদ্র। সবকিছু বলে হেইডেনস্টাম নোবেল কমিটিকে জানিয়েছেন, কোনো কবি সম্পর্কে যদি বলতে হয় যে তিনি নোবেল পুরস্কারের যোগ্য, তা হলে সেই কবি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, গ্যেটে রচিত একগুচ্ছ কবিতা পড়ে যেমন নিশ্চিত হওয়া যায় যে সেগুলো গ্যেটেরই, ঠিক তেমন কথা এই কবি সম্পর্কেও বলা সম্ভব।

প্রশ্ন উঠবে, এবং উঠেছেও, যে একেবারেই অপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে হঠাৎ করে এভাবে কেন পুরস্কৃত করা হলো। জবাবে একাধিক কারণের কথা উল্লেখ করা সম্ভব। প্রথম কারণ হলো শিল্পগুণ। যার কথা হেইডেনস্টাম তাঁর সুপারিশে বলেছেন। সে-গুণের উল্লেখ যে প্রদানপত্রে থাকবে তাও স্বাভাবিক, এবং তেমনটা ঘটেছেও। তিনি যে একজন বিশ্বমাপের কবি পুরস্কারদাতাদের পক্ষে সেটা অনুভব করতে বিঘ্ন ঘটে নি।

কিন্তু সেই সঙ্গে একটা মতাদর্শিক বিবেচনা যে ছিল না তাও নয়, হেইডেনস্টাম যেদিকে কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯১৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধেনি ঠিকই, কিন্তু ইউরোপ যে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সেটা ঠিক। ওই রকমের বড় যুদ্ধের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ইউরোপের ছিল না। যুদ্ধকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক ইংরেজ বন্ধুকে যে লিখেছিলেন, যা দেখছেন তাতে মনে হচ্ছে মরণখেলায় ব্যস্ত কোনো বদ্ধ উন্মাদ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েছে, সে-উক্তিতে যুদ্ধ যখন বাধে তখন তা কীভাবে সমগ্র বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল তার সারসংক্ষেপে পাওয়া যায়। এজরা পাউন্ডের কথা উল্লেখ করেছি। গীতাঞ্জলি প্রকাশের এক মাস পরে বইটির একটি আলোচনা লেখেন তিনি। এতে তিনি যা বলেছেন তার অর্থটা এই রকমের : কবিতাগুলো কথিত আধুনিক ধারা থেকে স্বতন্ত্র। এখানে প্রকৃতি আছে তার নৈঃশব্দ্য নিয়ে, এবং কবির রয়েছে ধর্মবোধ, যেমনটা ছিল দান্তের। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটা এখানে অবিচ্ছেদ্য, যেমনটা বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে পাওয়া যায়। পরিবেশটা রেনেসাঁস-পূর্ব ইউরোপের সমতুল্য। ওই লেখায় এজরা পাউন্ড জানিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পাঠে তাঁর ভেতর এমন একটা অনুভূতি তৈরি হয়েছে, যেন তিনি নিজে একজন আদিম বর্বর, পরিধানে তাঁর পশুচর্ম, হাতে পাথুরে অস্ত্র।

পাউন্ড যা বলেছেন নোবেল কমিটির অনুভূতিটা নিশ্চয়ই অবিকল সেরকমের ছিল না। কিন্তু এটা সত্য যে, শঙ্কিত ইউরোপ তখন মানসিক শান্তি ও নির্ভরতার জায়গা খুঁজছিল। এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তারই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। সংঘর্ষপ্রবণ বস্তুবাদের বদলে সেখানে ছিল প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের কথা। ছিল ভিন্ন এক পৃথিবীর উল্লেখ, যে-পৃথিবী তখন ইউরোপে তো নয়ই, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষেও ছিল না। ইউরোপ কবিকল্পনার এই পৃথিবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। শিল্পগুণের সঙ্গে এই ভিন্নধর্মিতার সংযোগ ঘটায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিশেষভাবেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। প্রদানপত্রে কবিতাগুলোকে বলা হয়েছিল ’finest poems of an idealistic tendency.’ Idealism-এর বিবেচনার উল্লেখ কিন্তু আলফ্রেড নোবেলের দানপত্রেও ছিল। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার তেমন রচনাকেই দেওয়া হবে যেটি একই সঙ্গে শিল্পগুণ এবং আদর্শবাদিতায় সমৃদ্ধ, একথা নোবেল বলেছিলেন। তখনকার দিনে আদর্শবাদিতা বলতে বিদ্যমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রতি বিরুদ্ধাচারণ নয়, বরঞ্চ রক্ষণশীলতাকেই বোঝানো হতো। পরে অবশ্য ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল, আদর্শবাদিতার ভেতর সমালোচনাও প্রবেশের অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু ১৯১৩-তে তেমনটা দেখা যায় নি। জানা যায়, ওই বছর টমাস হার্ডি পুরস্কারের জন্য বিবেচ্যদের তালিকায় ছিলেন, কিন্তু তিনি বাদ পড়ে গেছেন, সম্ভবত মতাদর্শের দিক থেকে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন না বলে। অথচ ঔপনিবেশিকতায় আস্থাশীল রুডিয়ার্ড কিপলিং কিন্তু ঠিকই পুরস্কৃত হয়েছিলেন কয়েক বছর আগেই, ১৯০৭ সালে। হার্ডি ১৯১৩-তে কেন- এর পরেও ওই পুরস্কার পান নি। যদিও তিনি বেঁচে ছিলেন ১৯২৮ পর্যন্ত। পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের যে-সংগ্রামের ছবি তাঁর উপন্যাসে আছে বিবেচকদের হয়তো তা পছন্দ হয় নি। এটিও স্মরণ করা যেতে পারে, শিল্পবিচারে টলস্টয় তো অবশ্যই, চেকভ, ইবসেন, প্রুস্ত, জোসেফ কনরাড, ডি এইচ লরেন্স, জেমস জয়েস-এঁদের কাউকেই অগ্রাহ্য বিবেচনা করা যাবে না, কিন্তু সুইডিশ অ্যাকাডেমি এঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দেন নি। পরবর্তীকালের নাট্যকার ব্রেখটের জন্য তো পুরস্কারটি পাওয়ার প্রশ্নটি ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর, তাঁকে তো কমিউনিস্ট বলেই গণ্য করা হতো। মোটকথা পুরস্কারদাতারা যে রাজনীতিনিরপেক্ষ ছিলেন তা মোটেই নয়।

গীতাঞ্জলির প্রথম প্রকাশ, ১৯১২ সালে লন্ডনের ইন্ডিয়ান সোসাইটির উদ্যোগে, ছাপা হয়েছিল সাতশো পঞ্চাশ কপি, যার মধ্যে আড়াইশো কপি ছিল বিক্রির জন্য, বাকি পাঁচশো বিতরণ করা হয়েছিল বিশিষ্টজনদের ভেতরে। দ্বিতীয় সংস্করণ বের করে ম্যাকমিলান কোম্পানি, সেটি ছিল বাণিজ্যিক প্রকাশনা। ডব্লু বি ইয়েটস একটি হৃদয়গ্রাহী ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন এই সংস্করণের জন্য। এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, এবং অতিদ্রুত কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়। যুদ্ধটা শুরু হয় ১৯১৪-তে, কিন্তু বিদ্বৎসমাজ ইতিমধ্যেই শঙ্কিত বোধ করছিল; তারা যেন এ রকমের একটি বইয়ের জন্যই প্রতীক্ষা করছিল। কেবল বিদ্বৎসমাজ নয়, নোবেল কমিটিও তো মনে হয় প্রতীক্ষায় ছিল। যুদ্ধ যখন সত্যি সত্যি বেধে গেল, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার মূল্য কতটা যে বৃদ্ধি পেয়েছিল তার একটি নিদর্শন রয়েছে যুদ্ধে-নিহত তরুণ কবি উইলফ্রেড ওয়েন গীতাঞ্জলিকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই ঘটনার মধ্যে। তরুণদের জন্য তখন যুদ্ধে যাওয়াটা বাধ্যতামূলক ছিল, যুদ্ধে গিয়েও ওয়েন কবিতা লিখেছেন, কিন্তু ১৯১৮-তে যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে তিনি প্রাণ হারান। নিজের কবিতার প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেন নি, তাঁর মৃত্যুর পরে বন্ধুরা তাঁর কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেন। ১৯২০ সালে উইলফ্রেডের মা সুজান ওয়েন রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন, যাতে তিনি স্মরণ করেছেন যে, যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় উইলফ্রেড যে-কথাটি বলে তাঁর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেন সেটি ছিল ইংরেজি গীতাঞ্জলির ‘ডযবহ ও মড় ভৎড়স যবহপব, When I go from hence, let this be my parting word, that what I have seen is unsurpassable’ মৃত ওয়েনের পকেটে-পাওয়া নোটবইটি তাঁর মাতার কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তাতেও রবীন্দ্রনাথের নামসহ ওই কথাগুলো লেখা ছিল। বাংলা কবিতাটির পঙ্ক্তি দুটি আমাদের খুবই পরিচিত : ‘যাবার দিনে এই কথাটি বলে যাই/যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।’

গীতাঞ্জলির স্থায়ী মূল্যের পাশাপার্শি তাৎক্ষণিক মূল্যও যে নোবেল কমিটির বিবেচনায় অনুপস্থিত ছিল না তা প্রদানপত্রে স্বীকার করা হয়েছে। মোটা দাগে চিহ্নিত করা হয় নি, করার কথাও নয়, তবে বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান ব্যস্ততা ও অস্থির ছোটাছুটিতে দুর্বল হয়ে-যাওয়া সংস্কৃতির বিপরীতে রবীন্দ্রনাথ একটি বিপুল ও শান্তিপূর্ণ সংস্কৃতিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর কবিতায় যে-ছবিটি উন্মোচিত হয়েছে সেটি ঐতিহাসিক নয়, কাব্যিক, এবং সেটির উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের (অর্থাৎ ওই সময়ের ইউরোপীয়দের) এই বলে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন যে, শান্তি অপেক্ষমাণ। একালের আমরা অবশ্য জানি যে, তাঁর কবিতা তিনি যুদ্ধবিক্ষুব্ধ ওই বিশেষ পৃথিবীকে আশ্বস্ত করার জন্য লেখেন নি, লিখেছিলেন আত্মপ্রয়োজনেই, কিন্তু বিচলিত ইউরোপ তাঁর কবিতাপাঠে যে স্বস্তি পেয়েছিল তা বোঝা যায়।

নোবেল কমিটির রায়টিকে তাই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কমিটি আরো একটি নিরিখের উল্লেখ করেছে, যেটি পরিষ্কারভাবেই রাজনৈতিক। সেটা হলো এই ধারণা যে, রবীন্দ্রনাথ যে এতটা উন্নতমানের চিন্তা ও প্রকাশদক্ষতা অর্জন করতে পেরেছেন তার পেছনে ইউরোপের সংস্কৃতির, বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মের অবদান রয়েছে। যে-ইংরেজরা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছেন তাঁদের কণ্ঠে অবশ্য এমন উচ্চধ্বনি শোনা যায় নি, তাঁরা হয়তো ধরেই নিয়েছেন যে, প্রাচ্যের ওপর তাঁদের প্রভাব এতটাই স্বীকৃত যে নতুন করে তার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল কমিটি অবশ্য স্মরণে রাখেন নি, রাখাটা রেওয়াজ ছিল না, তখনো ছিল না এখনো হয় নি, যে খ্রিস্টধর্মের অভ্যুদয় প্রাচ্যেই ঘটেছিল, পাশ্চাত্যে নয়, যিশু খ্রিস্ট ইউরোপীয় ছিলেন না, ছিলেন প্রাচ্যদেশীয়। বস্তুগত সম্পদের মতো মানসিক সম্পদকেও ইউরোপ তাদের নিজস্ব বলে গণ্য করেছে, এবং করতে পেরেছে, সমুদ্রে ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ জলদস্যুপনা ও স্থলে উপনিবেশ স্থাপনে সাফল্যের কারণে। এটাও তাঁদের মনে থাকে নি যে, একসময়ে ভারতবর্ষের মানুষ যখন সভ্য জীবনযাপন করত ইউরোপের অনেক স্থানেই মানুষের জীবনযাপন তখন সীমিত ছিল গুহার অন্ধকারে।

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প

-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম

-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস

-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি

-

শ্রাবণ বর্ষণে

-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’

-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে

-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ

-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা

-

সাময়িকী কবিতা

-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস

-

কবিতার শিল্পনিষ্ঠ রূপকার ফারুক মাহমুদ

-

কাফকাকে পড়া কাফকাকে পড়ানো

-

কবি নওশাদ নূরী

-

আঁধার পেরিয়ে আলোর উদ্ভাষণ