সাময়িকী

মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা

শরীফ আতিক-উজ-জামান

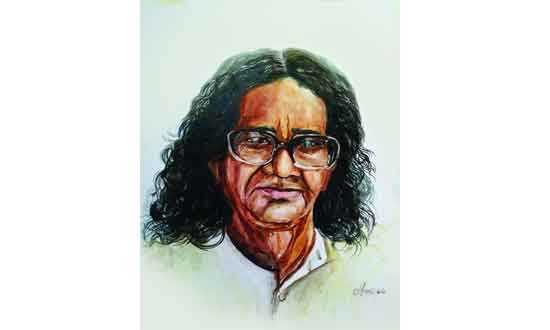

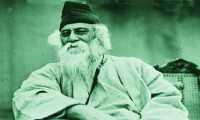

এস. এম. সুলতান / জন্ম: ১০ আগস্ট ১৯২৩; মৃত্যু: ১০ অক্টোবর ১৯৯৪ প্রতিকৃতি : কামরুল হাসান

শিল্প সাধনা ও আত্মপ্রকাশের বাসনা একই সূত্রে গাঁথা। একজন শিল্পী তার চারপাশের জগৎ, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি অর্জিত কোনো শৈল্পিক দক্ষতার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন। প্রকাশিত বিষয় ও তার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য দর্শকদের মুগ্ধ করার পাশাপশি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নতুন বীক্ষা দান করে। আর শিল্পী তার সৃজনশীল অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত জীবনের নতুন অর্থ আবিষ্কার করেন এবং নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল শিল্প সাধনা করলেও বাংলাদেশের মানুষের সাথে এস এম সুলতানের পরিচয় ঘটেছিল স্বাধীনতার বেশ পরে, ১৯৭৬ সালে। ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে যখন ঢাকা শিল্পকলা একাডেমিতে তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তখন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন প্রয়াত। এর মাত্র সাড়ে তিনমাস আগে ২৮ মে তিনি লোকান্তরিত হন। ঢাকা-প্রদর্শনীর মাধ্যমেই তিনি রাজধানী কেন্দ্রিক দর্শকদের পরিচিতির গণ্ডিতে পা রাখেন, কিন্তু তার আগে চারের দশকে ভারত, পাকিস্তান, ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিল্পরসিকরা তাঁকে চিনতেন।

১৯৪১ সালে সুলতান যখন কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন তখন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার একযুগ পেরিয়ে গেলেও একাডেমিক কাজের একঘেয়েমি ঘোচেনি। শিক্ষায়তনিক অনুশীলনের নিরানন্দ ৩ বছর পর তাঁকে প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য করল। তিনি উপলব্ধি করলেন যে শিক্ষায়তনিক কাজে দক্ষতা বাড়লেই চিত্রশিল্পী হওয়া যায় না, তাকে তার নিজস্ব সুর ও শৈলী খুঁজে পেতে হয়। চিত্রশিল্পের আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ। শুধু পাশ্চাত্যের রূপরীতি অনুকরণই আধুনিকতা নয়। নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে মিশে সামঞ্জস্যতা নির্মাণ করতে হয়। সেই অনুসন্ধানেই তিনি কাটিয়ে দিলেন দীর্ঘসময়।

আর্টস্কুল ছেড়ে সুলতান চষে বেড়ালেন সারা ভারত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ পর্যায়ে। জীবন চালাতে তখন তিনি প্রচুর ফরমায়েশি ছবি এঁকেছেন যার ক্রেতা ছিল মূলত ইংরেজ সেনাবাহিনীর লোক। জানা যায়, সেইসময় তিনি মোঘল চিত্রকলার ভ্রান্ত নকল তৈরি করতেন, কারণ ঐ সময়টাতে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের শিল্পকর্ম হিসেবে ওগুলোর বাজারদর ছিল চড়া। কিন্তু অচিরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। তাঁর নিজের মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শৈলী তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তখনই তিনি অন্যপথে এগোলেন, বেছে নিলেন জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয়। সেইসময় শুরু হলো কাশ্মির ও বাংলার নিসর্গদৃশ্যের চিত্রায়ন।

কাশ্মিরের নিসর্গদৃশ্যগুলোতে রঙের ব্যবহার চমৎকার, সব রঙে রঙে ভরে দেওয়া যেন। বেগুনি রঙের পাহাড়, বিচিত্র গুল্ম ও বৃক্ষবিশেষ, হ্রদ ও নদী মিলিয়ে চমৎকার দৃশ্য। বাংলাদেশের নিসর্গদৃশ্যের মতো একঘেয়ে নয়। কিন্তু প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি কাশ্মিরের নিসর্গদৃশ্যগুলো এঁকেছিলেন, কারণ দেশে ফেরার পর তাঁকে আর ওই ধরনের ছবি আঁকতে দেখা যায়নি। ১৯৫৩-৫৪ সালের পর থেকে তাঁর ক্যানভাসজুড়ে শুধুই বাংলাদেশ?বাংলার কৃষক সমাজ, উৎপাদনের সাথে যারা সম্পৃক্ত, জল ও মাটির সাথে যাদের সম্পর্ক নিবিড়। তাঁর বিশাল বিশাল ক্যানভাসগুলো ধারণ করে আছে গ্রামের বিস্তীর্ণ সবুজ ফসলের মাঠ, জমিতে মই দেওয়া দৃশ্য, লাঙ্গল-গরুতে গাঁতায় চাষ, ধান তোলা, ধান মাড়াই, ধান ঝাড়া, ধান ভানা, গোলায় ধান ওঠানো, পাট কাটা, পাট বাছা, পাট ধোয়ার কাজে ব্যস্ত কিষাণ-কিষাণী; নদীর ঘাটে ¯œানরতা, জল ভরা, কাপড় ধোয়া, শাপলা তোলা, দুধ দোহানো, মাছকোটার কাজে নিয়োজিত কৃষক রমণী; খাল-বিল-নদীতে মাছ শিকারে ব্যস্ত জেলে-সম্প্রদায়; ঢাল-সড়কি-লাঠি নিয়ে চরদখলে উদ্যত মারমুখি কৃষক; আছে ঋতুভিত্তিক গ্রামীণ পরিবেশ। একই শিরোনামের একাধিক ছবি রয়েছে। এইসকল বিষয়ের পৌনঃপুনিক চিত্রায়নে তাঁর ক্যানভাস ঠাসা। ব্যতিক্রমী বিষয়ের চিত্রায়ন হিসেবে দেখতে পাই বস্তিবাসী জীবন, জলোচ্ছ্বাসের পর, বেদেনীদের ঘরে ফেরা’র মতো কয়েকটি ছবি আর সেইসাথে গণহত্যার মতো এক-আধটা নিরীক্ষাধর্মী বিমূর্ত চিত্রকলা। মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন তেল ও জল রং। মূলত এই মাধ্যমেই তিনি কাজ করতেন তবে পেন্সিল ও কালিতেও অনেক স্কেচ করেছেন। তাঁর প্রায় সব ছবিই লিটারারি ইন্টারেস্টে ঠাসা। শিল্পের ক্ষেত্রে হিউম্যান ও প্লাস্টিক মূল্য উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে ফিগারেটিভ শিল্পীদের কাজের হিউম্যান ভ্যালু নিয়ে বেশি কথা হয়। সুলতানের কৃষককুল এত দানবীয় অঙ্গসৌষ্ঠবের কেন? এই একটি প্রশ্নই বারংবার জিজ্ঞাসিত হয়। মূলত রেনেসাঁ মাস্টারদের অনুকরণে সুলতান তাঁর কৃষকদের শরীর এঁকেছেন, কারণ এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে। একসময়ের সচ্ছল স্বাস্থ্যবান কৃষক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর ভেতরে থেকে যেমন শোষিত হলো তেমনি শোষিত হলো বুর্জোয়া সমাজ কাঠামোর ভিতরেও। আর এই নিরন্তর শোষণে তারা কৃষকায় হলো। একজন ‘ভিশনারি’ হিসেবে সুলতান ওদের হারানো স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার চান। বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরও যখন একই কথা বলেন, ‘সুলতান হারানো একটি গ্রামীণ পৃথিবীর ইমেজ তুলে ধরেছেন’ তখন বিভ্রান্তি বাড়ে। সত্যিই কি কখনো কোনো গ্রামীণ সমাজ ছিল যেখানে কৃষকরা এমন স্বাস্থ্যবান, নারীরা এমন লাবণ্যময় পুরুষ্ট দেহের অধিকারী ছিল? ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয় যে দুইশত বৎসরের ঔপনিবেশিক শোষণ ও তেইশ বছরের পাকিস্তানি শোষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলার কৃষক সমাজ। এই সময়ে শিল্পায়নে পুঁজির যোগানদারও তারা, কিন্তু তারা তো কিছু পায়নি। তাদের ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি; সবাই তাদের ঠকিয়েছে। স্বাস্থ্য কোথায় পেল তারা? আসলে সুলতান বলতে চেয়েছেন শোষণের কথা, করতে চেয়েছেন প্রতিবাদ। ওদের অতিকায়তা তার স্বপ্ন-আকাক্সক্ষা-প্রতিবাদের চিত্ররূপ বলা যেতে পারে। একটি চিত্র যে অবয়ব প্রকাশ করে তা বিশেষ বা সর্বজনীন হতে পারে, একইভাবে Rosalind E Krauss Zvi The Story of the Eye গ্রন্থে লিখছেন যে আধুনিকতা ও শিল্প ইতিহাস দুটোই ঐক্ষিক জ্ঞানের শর্তাধীন। বিংশ শতাব্দীর আধাআধি সময়জুড়ে তিনি আধুনিকতাকে শিল্পীর ক্ষেত্রে এক চাক্ষুষ-বিরোধী বিষয় বলে মনে করেছেন। তিনি দৃষ্টিবিভ্রম পরিণতি অর্জনের জন্য শিল্পী কর্তৃক ব্যবহৃত দৃষ্টিনির্ভরতা একটি বিমূর্ত বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন। তার মতে, ছবির লক্ষ্য ধারণার প্রকাশ, দৃষ্টিনির্ভর প্রতিফলন ইত্যাদি অনেক কিছুর সমন্বয় সাধন। সেই সাথে দর্শকদের ধারণা ও প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে শিল্পকর্মে প্রতিফলিত ধারণার সাথে একটি যোগসূত্র নির্মাণ। শিল্পীর নিজস্ব ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বস্তুত সুলতান তার ছবির মানুষদের ফিগর সম্পর্কে যতই ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন না কেন, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়না, কেননা তিনি এক কল্পরাজ্য গড়তে চান, একটি প্রতিবাদী বারতা পৌঁছাতে চান যার জন্য তাঁর নিজস্ব এ্যানাটমি প্রয়োজন, যা মেডিক্যাল এ্যানাটমি নয়, আর্টিস্টিক এ্যানাটমি।

রূপরীতির ক্ষেত্রে সুলতান ইম্প্রেশনিস্টিক ধারার শিল্পী। এই ধারার শিল্পীরা একটু বেশি আবেগপ্রবণ হন এবং যে কোনোভাবেই সেই আবেগ প্রকাশ করতে চান। তার জন্য সর্বদা পরিপার্শ্বের চেনা জগতের অতিরঞ্জন ও বিকৃতিকে প্রশ্রয় দিতে ছাড়েন না। এমনকি মাঝে মাঝে তা উদ্ভট কিছুও হয়ে দাঁড়ায়। হার্বাট রিড এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘It expresses the emotions of the artist at any cost– the cost being usually an exaggeration or distortion of natural appearances which borders on grotesque.’

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে গ্রিক ভাস্কর্যও বিকৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে সৃষ্টি। বাস্তবে চোখের ভ্রু, নাক কখনোই এতো সোজা, মুখ এতোটা ডিম্বাকৃতি, বক্ষযুগল এতোটা গোলাকার হয়না, যা আমরা মিলোসের আফ্রোদিতিকে দেখে থাকি। কিন্তু সৌন্দর্যকে বাস্তব ছাপিয়ে নিয়ে মনের মাধুরী-কল্পনা-রং মিশিয়ে আরো সুন্দর করলে বাস্তবের সাথে মিল নেই এই দোহাই দিয়ে তার শিল্পমূল্য খারিজ করে দেওয়া যায় না।

বাস্তববাদী শিল্পের যৌক্তিক বিরোধিতা হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় উপস্থাপনা অশৈল্পিক। শিল্প বস্তুর বাহ্যিক গড়ন নির্মাণের শর্ত দ্বারা নয়, বরং অন্তঃস্থ বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চিত্রশিল্পী বাহ্যিক জগতের উপস্থাপনাকে অবজ্ঞা করেন, কারণ তা চোখ ও হাতের এক যান্ত্রিক পদ্ধতি যেখানে মন ও অনুভূতির তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রায়নেও মুক্তচিন্তার গড়ন খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে জগৎকে কাল্পনিক বৈশিষ্ট্যে ধরার চেষ্টা লক্ষ্যণীয়। শিল্পী উপস্থাপিত বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে ঐতিহাসিক উপাদান দিয়ে ভিন্নরূপে গড়ে তোলেন। যে কোনো দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তু, তা যতই নিখুঁত হোক না কেন, বিশেষ অর্থ ও দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করা হয়। আবার অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ খাঁটি শিল্প বলে কিছু নেই। যে কোনো ফ্যান্টাসি, আনুষ্ঠানিক গড়ন বা এলোমেলো আঁকিবুঁকিও অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে নির্মিত হতে পারে না। সেখানে অশৈল্পিক উপস্থাপনার ভীতিও কাজ করে। প্রভাববাদীদের চিত্রকর্ম থেকে এটা প্রমাণিত হয়। সেগুলো দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্যান্টাস্টিক ও ফটোগ্রাফিক উভয়ই।

সুলতান যূথবদ্ধ সমাজ পছন্দ করতেন। সেইজন্য তাঁর ছবিতে অনেক ফিগর একসাথে দেখা যায়। সুলতান সবচেয়ে অপছন্দ করতেন কৃষির আধুনিকায়ন। ট্রাক্টর, ধান মাড়াইয়ের যন্ত্র, ছাঁটাইকলের ব্যবহার তিনি পছন্দ করতেন না। এক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতা তার শিল্পীসত্তার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি শহরায়ন চান না। সনাতন যে কৃষক সমাজ সেই সমাজই তাঁর আরাধ্য। সেখানে আধুনিকায়নকে তিনি অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ বলে মনে করতেন। তাই তার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর অতিকায় কৃষককুল এক শৈল্পিক প্রতিবাদ। তাই তাঁর জগৎ আমাদের কাছে চেনা হয়েও অচেনা মনে হয়। কারণ একটি ‘ভিশন’কে ধারণ করে আছে তাঁর ছবি। সেই ভিশনের কারণেই বস্তুর দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ বাদ দিয়ে আপন অনুভূতির কাল্পনিক রূপ তুলে ধরেন তিনি। এভাবেই নিজ দর্শনের চিত্ররূপ দিতে গিয়ে তৈরি হয়ে যায় শিল্পীর নিজস্ব ফর্ম যা দেখে সহজে চেনা যায় তার কাজ। আর ফর্ম, ক্যান্ডিনেস্কির মতে শিল্পীর আন্তরিক চাহিদার বাহ্যিক প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : Form is nothing but the outward expression of the artist’s inner needs. এবং সুলতান তার ফর্ম তৈরি করেছেন সেই আন্তরিক চাহিদার বিষয়টি মাথায় রেখে এ্যানাটমি গ্রাহ্য না করে, কারণ তার প্রয়োজন ছিল।

সুলতানের কয়েকটি ব্যতিক্রমী চিত্রকর্মের উল্লেখ করতেই হয়। জলোচ্ছ্বাসের পর শিরোনামের ছবিটি ১৯৭০-এর জলোচ্ছ্বাসের পর আঁকা জয়নুলের বিখ্যাত মনপুরা স্ক্রলের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে সারি সারি লাশের মাঝে জীবনের প্রতীক হয়ে বেঁচে আছেন এক বৃদ্ধ। সুলতানের ছবিটিতেও দেখা যায় অজস্র মৃত মানুষের মাঝে বসে আছেন হতবিহ্বল একজন পুরুষ, আর তার পাশেই একজন মা তার শিশুটিকে স্তন পান করাচ্ছে। কী অসাধারণ জীবনধর্মিতার প্রকাশ! ১৯৭১-এর গণহত্যা ছবিটিতে দেখা যায় একটি বটগাছের ডালে পা ঊর্ধ্বমুখি করে বাঁধা সারি সারি নর-কংকাল। বটগাছটির মূলকাঠামোও একটি কংকালের আদলে চিত্রিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বর্বর পাকিবাহিনী ও তাদের স্থানীয় সহযোগীদের সংঘটিত নারকীয় গণহত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এই ছবিটি। বস্তিবাসী জীবন শিরোনামের ছবিটি কোনো আধুনিক শহুরে বস্তির চিত্র নয়। ঢাল-সড়কি নিয়ে বসে থাকা আদুল গায়ের অর্ধউলঙ্গ মানুষগুলো আদিম গুহাবাসী মানুষের কথাই মনে করিয়ে দেয়, প্রাকৃতিক বৈরী পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে যারা বেঁচে আছে। এই ছবিগুলো ’৭৩-৭৪ সালের দিকে আঁকা। এইসময় তিনি কিঞ্চিত বিমূর্তায়নের দিকে ঝুঁকেছিলেন মনে হয়। কিন্তু বাঁক বদলের আগেই বুঝতে পেরেছিলেন এ মাধ্যম তাঁর নয়, তড়িৎ আবার নিজের চেনা পথে ফিরে এসেছিলেন। এই ধরনের বিচ্ছিন্ন কিছু প্রচেষ্টা বাদ দিলে তাঁর সমস্ত ছবিই একটি বিশেষ ভাবনা ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, আর তাই একই বিষয়বস্তু বারংবার তাঁর ছবিতে চলে এসেছে।

এছাড়াও সম্প্রতি সুলতানের কিছু ছবির খবর পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের চিত্রশিল্পী আহমেদ সাঈদ নাগীর সংগ্রহে থাকা সুলতানের বেশ কিছু চিত্রকর্ম ২০২০ সালে নিলামে তোলা হয় যে ছবিগুলো ইতোপূর্বে শিল্পরসিকদের দেখার খুব সুযোগ হয়নি। সুলতান ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত করাচি ও লাহোরে কাটিয়ে নড়াইলে ফিরে আসেন। ১৩-১৪ বছর পর আবার করাচি ফিরে যান। সেখানে তিনি নাগীর বাড়িতে অতিথি হিসেবে ৪ বছর কাটিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাস ছয়েক আগে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ওইসময়ে তিনি জলরং, পেন্সিল ও কালি-কলমে প্রচুর ছবি এঁকেছিলেন। নাগী ছাড়াও শিল্পী সাদেকীন ও আরো অনেকের কাছে সেইসময়ে আঁকা চিত্রকর্মগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তবে বেশি ছবি ছিল নাগীর বাড়িতে। ওই সময়টা তাঁর শিল্পীজীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল সময়। এস আমজাদ আলী রচিত ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত Painters of Pakistan MÖ‡š’ D‡jøL i‡q‡Q, ÔThe enormous amount of water colour painting and pen-and-ink drawing that Sultan did in those days when he lived for some time in Lahore and later mostly in Karachi, is scattered in many homes. However, it is lucky that the biggest collection he left behind is still lying with Nagi, whose guest he remained for long until he left suddenly barely six month before the succession of East Pakistan, in 1971.’

সুলতানের লোকজ-রীতির পৌনঃপুনিকতাকে অনেকে মুদ্রাদোষ মনে করেন। আমাদের লোকজ ধারার অন্য দুই পথিকৃৎ জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানের কাজও এই মুদ্রাদোষ আক্রান্ত, এমনকি যামিনী রায়ও বাদ যাননা। এই বিষয়ে বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের একটি মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, ‘লোকজ-রীতির চিত্রে ইমেজগুলো অনেক সময় একটি আদর্শিক চিন্তাকে প্রকাশ করে; বস্তুত লোকশৈলীর যে ম্যানারিজম সেটি পৌনঃপুনিকতা আক্রান্ত বলে আমাদের মনে হতে পারে তা ওই আদর্শ চিন্তার সাথে সম্পর্কিত।’

এ প্রসঙ্গে যা মনে হয় তা হলো, যে কোনো মানুষের জীবন-জগৎ-বীক্ষা-মেজাজ-দর্শন-স্বপ্ন পুনঃ পুনঃ পাল্টাতে পারেনা। সেই বিষয়গুলির চিত্রায়নের পৌনঃপুনিকতা মুদ্রাদোষ মনে হতে পারে। সুলতানের যে দর্শন ও আদর্শিক চিন্তা তার থেকে বেরিয়ে গেলে সুলতান আর সুলতান থাকেন বলে মনে হয়না। আবহমান বাংলার লোকজ-জীবন, লোকজ ঐতিহ্য ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সুলতান একটি প্রতীক নির্মাণ করেন যে প্রতীক মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির। এই শক্তির ওপর তাঁর আস্থা ছিল। শুধু লোকজ জীবনের নান্দনিক দিকটি নিয়ে ভাবেননি তিনি যদিও শক্তিই সৌন্দর্য রেনেসাঁ মাস্টারদের এই ধারণাটা তাঁর খুব পছন্দ ছিল। এই অমিত শক্তির প্রতিনিধি তাঁর কৃষককুল যেমন লোকজ-জীবনের শিকড় অনুসন্ধানের প্রয়াসরূপে চিত্রিত তেমনি এর মাধ্যমে তাঁর কাক্সিক্ষত কল্পরাজ্যের স্বপ্নও বিম্বিত।

লোকজ-রীতির চিত্রকলায় মৌলিক রঙের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সুলতানের বেশিরভাগ ছবিতে খয়েরি, বাদামি, কালো, সবুজ ইত্যাদি রঙের প্রাধান্য চোখে পড়ে তবে সেইসাথে মৌলিক রং?বিশেষ করে হলুদের বেশিমাত্রায় প্রয়োগ রয়েছে। তাঁর তুলির আঁচড় কোমল-মসৃণ নয়; পুরু, মোটা, জাবড়া জাবড়া রঙে স্পষ্ট তুলির টানে তুলে এনেছেন কাক্সিক্ষত দৃশ্য। একই রঙের নানা মাত্রা পাশাপাশি টেনে এনে যেমন এক ছন্দোময় বিশেষত্ব সৃষ্টি করেছেন তেমনি বিভিন্ন রঙের ঐক্যে নির্ভুল বুনুনিতে হৃদয়াগ্রাহী কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। বিষয়ের প্রতিরূপ, ডিজাইন, সামঞ্জস্যপূর্ণ রংয়ের ব্যবহার ও বর্ণ-পরিপ্রেক্ষিত সবই চমৎকার; স্থানজ্ঞান যথাযথ, ফিগরগুলোর কাঠামো সুসংহত, রেখা তীক্ষè ও পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, পরিমার্জনা সঠিক, কম্পোজিশন বিশাল ও ঋজু। চিত্রতলের তিনভাগের একভাগ অংশ ফাঁকা রেখে বা আকাশের জন্য ছেড়ে দিয়ে বাকি দুইভাগের ওপর বিষয়বস্তুর বিন্যাস করেছেন, আবার কোনো কোনো ছবির জন্য তাও ছাড়েননি, তবে আকাশ যেখানে চিত্রের অঙ্গীভূত নয় সেখানে পিছনের দীর্ঘভূমি চিত্রের ভারসাম্য রক্ষা করছে, তাঁর বেশিরভাগ ছবিতেই আভঙ্গ বিন্যাসে ভারসাম্য রক্ষিত হতে দেখা যায়। ভূমিতে বসে বা দাঁড়িয়ে কোনো দৃশ্যবস্তুর চিত্র আঁকার পাশ্চাত্য কেন্দ্রাভিসারী পরিপ্রেক্ষিতই তিনি বেশি অনুসরণ করেছেন। তবে উঁচূ স্থানে বসে নিচের দৃশ্য অংকনের কেন্দ্রাপসারী পরিপ্রেক্ষিত-এর সীমিত অনুসরণও আছে। তবে উভয়ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতার প্রমাণ মেলে। সব মিলিয়ে তাঁর ছবির প্লাস্টিক মূল্যে কোনো খামতি নেই। তারপরও তাঁর কাজের মূল্যায়নে আমাদের দেশের চিত্রসমালোচকদের আশ্চর্যজনক নিস্পৃহতা দেখা যায়।তার কাজকে একজন শিল্প সমালোচক ‘মোটা তুলির আঁচড় যেন বা অপটু হাতের অসম্পূর্ণ টানে ভারসাম্যহীন’ কাজ বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষিত দৃষ্টিতে বিচার করে। যেখানে তাঁর তুলির টানকে অনেক সমালোচক আধুনিক প্রকাশবাদী ধারার জনক, পরবর্তীকালে পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট হিসেবে খ্যাতিলাভকারী ভ্যানগঘের তুলির টানের সাথে তুলনা করেছেন সেখানে কারো কাছে সেই কাজই ‘অপটু হাতের তুলির আঁচড়’ বলে মনে হয়। জানিনা এইসব সমালোচনা শুধুই দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা নাকি গোষ্ঠীচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিল্পী ও ভাস্কর চিন্তামণি করের এই মন্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, ‘আমাদের দেশে আজকের তথাকথিত শিল্প সমালোচকদের উদ্ভব হচ্ছে দু’টি শ্রেণি থেকেÑএকটি হচ্ছে শিল্পোৎসুক লেখক অন্যটি সাহিত্যোৎসুক শিল্পী।... এঁদের মধ্যে অনেকে শিল্প ও শিল্পীকে দর্শকের কাছে পরিচিত করার চেয়ে নিজেদের বিচারকের আসনে উন্নীত করে আপাত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাস্তবে অন্তঃসারশূন্য বাক্যবিন্যাসে সকলকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। এঁদের আদেশাত্মক ও আজ্ঞাব্যঞ্জক শিল্পশব্দ বিস্ফোরণে প্রকৃত শিল্পজ্ঞানের আওয়াজ শোনা যায় না।’

আন্তর্জাতিক পরিম-লে সুলতানের পরিভ্রমণ উপনিবেশ পরবর্তী বৈশি^ক পরিবেশে, শীতল যুদ্ধের উষ্ণ সাংস্কৃতিক-রাজনীতির মাঝে। সুলতান দেশের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। ক্যানভাসে বাংলাদেশকে তুলে এনে বিশে^র কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। একসময় থেকেছেন করাচি, লাহোর, ভারতের বিভিন্ন স্থানে, ঘুরেছেন ইয়োরোপ, আমেরিকা কিন্তু সব ফেলে ফিরে এসেছেন শিকড়ে, নাড়ির টানে, চিত্রার পারে। জয়নুল যেমন ব্রহ্মপুত্রকে মনে করতেন তাঁর সৃজনশীলতার স্থায়ী প্রেরণা, বলতেন, ‘যা কিছু শিখেছি, তা ঐ নদী থেকেই।’ সুলতানও অনেকবার বলেছেন, ‘ওই চিত্রাই আমাকে যেতে দেয়নি।’ বস্তুত তিনি তাঁর সারাজীবনে শান্ত চিত্রার প্রবল প্রভাব উপেক্ষা করতে পারেননি, ছিঁড়তে পারেননি তার সাথে তাঁর বাঁধন, তাই তো মৃত্যুর পরও তাঁর ঠাঁই হলো চিত্রার পারে।

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল

-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প

-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার

-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম

-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস

-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি

-

শ্রাবণ বর্ষণে

-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’

-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে

-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ

-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা

-

সাময়িকী কবিতা

-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস