সাময়িকী

আবুল হাসান : ৭৯তম জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান

দীপংকর গৌতম

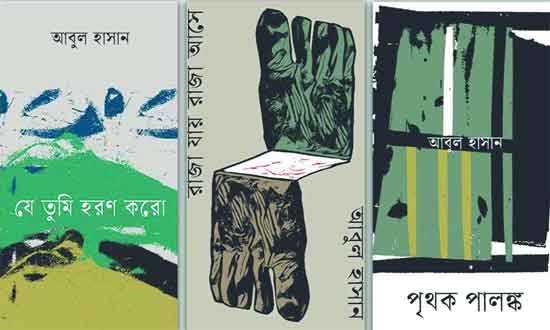

বাংলাদেশের জন্মজরুল স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন গভীরভাবে আলোকসম্পাত করেছিল কবি আবুল হাসানের ভেতর-বাহিরকে। তার কবিতায় সে টিপসহি তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তার বোধের সামষ্টিক পরিচিতি। এসব বোধ তার কাব্য সত্তাকে শাণিত করেছিলো। দিয়েছিলো দুধমাখা ভাষা। প্রথাগত দৃশ্যচিন্তার বাইরে গিয়ে আবুল হাসান নির্মাণ করেন ভিন্ন দৃশ্যকল্প। তার ছায়াহীন কায়া তার ভিন্নমাত্রার কবিতার চিত্রকল্প সমন্বিত কবিতা। মাতৃভাষা বা মাতৃস্তনের উপমা তার কবিতার মুক্তোমালা। যেমন- মায়ের স্তন হোক শিশুর শহর- এসব চিত্রকল্প তার কবিতাকে পৃথক করেছে সবার থেকে, কাব্যভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে যুগিয়েছে নতুন মাত্রা। আধুনিক বাংলা কবিতার মাইলফলক হিসেবে ত্রিশের সময়কাল উল্লেখযোগ্য হিসাবেই ধরা হয়। দশক বিচার নিয়ে বিতর্ক থাকলেও দশকচিন্তা বারবারই উঠে আসে মনের অজান্তে বিশেষত কালপর্ব নির্বাচনে। ত্রিশ-পরবর্তী কবিদের কাব্যভাষা নির্মাণে কবি জীবনানন্দ দাশের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। অগ্রজদের কবিতার ছাপ থাকা এক্ষেত্রে দোষেরও কিছু নয়। কবিতার নির্মাণ কাঠামো থেকে শুরু করে প্রায়োগিক উপযোগগুলোর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি প্রাথমিক পর্যায়ে এড়াতে পারেননি ত্রিশোত্তর কবিকুল। তারপরও কয়েকজন কবি তাদের অগ্রজদের ছায়ায় থেকেও স্বকীয় কাব্যভাষা নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। এ ধারার শক্তিমান কবি আবুল হাসান। বাংলা কবিতার প্রেক্ষিত বিবেচনায় ‘কবিতার যুবরাজ’ আখ্যা পাওয়া কবি আবুল হাসানের উত্তরণের সময়কাল হিসেবে ধরা হয় ষাটের কালপর্বের মধ্যভাগ। ‘রাজা যায় রাজা আসে’ (১৯৭২), ‘যে তুমি হরণ করো’ (১৯৭৪) এবং ‘পৃথক পালঙ্ক’ (১৯৭৫) কাব্যগ্রন্থ তিনটি কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুর পর ১৯৮৫ সালে মুহম্মদ নূরুল হুদা, ফকরুল ইসলাম রচি ও জাফর ওয়াজেদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘আবুল হাসানের অগ্রন্থিত কবিতা’ এবং ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় ‘আবুল হাসান রচনা সমগ্র’।

অকাল প্রয়াত এই কবির উত্তরণের সময় ষাটের কালপর্ব বিশেষ কয়েকটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন কাব্যবোদ্ধারা। এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বিভিন্ন সময়ে পাশ্চাত্যের সাহিত্য আন্দোলনের ধারা বাংলা ভাষার কবিদের মধ্যে সঞ্চারিত হলেও এ সময়ে বাংলা কবিতায় ভিন্নতর এক আন্দোলনের ধারা সূচিত করতে পেরেছিলো। ‘হাংরি জেনারেশন’ নামের এ সাহিত্য আন্দোলন স্বল্পকালে সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

আন্দোলনের বিষয়বস্তু গ্রহণ-বর্জন নিয়ে দুই বাংলার কবিরা বিভাজিত হলেও আন্দোলনের ব্যাপ্তিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। হাংরি আন্দোলনের মূল ভিত্তি ছিল সাহিত্যের প্রচলিত ধারার সমান্তরালে একটি সৃষ্টিশীল বিকল্প ধারা সৃষ্টি। কবিতায় বুর্জোয়া, বিপ্লববাদী বা স্লোগানধর্মিতা মৌলিক সাহিত্যকাঠামো নির্মাণ সাহিত্যের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও এ আন্দোলনের কারণে অনেক কবি-সাহিত্যিককে নির্যাতিত হতে হয়। তারপরও আন্দোলনের এ ধারা সাহিত্যাঙ্গনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। একদিকে নবতর আন্দোলন আর অন্যদিকে জীবনান্দনীয় প্রভাব- এ দু’ধারার মধ্যে আবুল হাসানের কাব্যধারা পৃথকতা নির্দেশনে কতটুকু সফল তা ধারণ করবে মহাকাল। তবে এটুকু বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, ভাষা সংগ্রামের ক্লেদ, রক্তপাত এবং পরবর্তী সময়ে বিজয়ের আনন্দ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিকালীন পরিবেশ কবিরা কাব্য বিনির্মাণের প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেন। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি থেকে প্রকৃত কবিরা বোধ খুঁজে পান এবং তা প্রকাশ করেন শিল্পঋদ্ধ ভাষায়। কবি আবুল হাসানও এসবের ব্যতিক্রম নন। তার কবিতা পাঠে বাংলাদেশের কাব্য- মানচিত্রে তাকে খুঁজে পাই প্রকৃত শিল্পসত্তার ধারক হিসেবে। তিনি উচ্চারণ করেন-

‘শিল্প তো স্বাতীর বুকে মানবিক হৃৎপি-, তাই

আমি তার হৃৎপি-ে বয়ে যাই চিরকাল রক্তে আমি

শান্তি আর শিল্পের মানুষ!’

(স্বাতীর সঙ্গে এক সকাল/রাজা যায় রাজা আসে)

কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, ‘কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে’। আবুল হাসানের চিন্তার সমতা এখানে জীবনানন্দের সঙ্গে। স্বপ্নের কবির ওই বাণীকে শাশ্বত জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করে কবি আবুল হাসান কবিতা চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন কিনা এটা একবারে বলা না গেলেও ভাবতে আপত্তি কোথায়। জীবনানন্দের কাব্য ও তার যাপিত জীবন পাঠ এবং বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশের ‘ট্রাম নিয়তি’ কবি আবুল হাসানের মনে দারুণভাবে রেখাপাত করেছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে দুঃখকেই তিনি ভালোবেসেছিলেন। তার কাব্য পাঠে একজন দুঃখবাদী কবি হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু কেন এই ব্যক্তিগত দুঃখবোধ? এ প্রশ্নের মীমাংসা একমাত্র কবিই করতে পারতেন। তবে আপাত সরল দৃষ্টিতে আমরা তাকে আপাদমস্তক কবি হিসেবেই দেখি।

মানুষের প্রতি মমত্ব ও শিল্প-সৌন্দর্যের বিশ্বাসী পূজারি হয়েও কবি দুঃখ রসে জারিত হয়ে পড়ে থাকেন পৃথিবীর পাঠশালায় সাতটি তারার তিমিরের মধ্যে। এখানে বসেই তিনি নীরবে সয়ে গেছেন অন্তর্গত জ্বালা, সব ধরনের যন্ত্রণা। তবু নৈঃশব্দ্যের কোলাহল ভেঙে নীরবে নীরবে ফলিয়েছেন কাব্যের উজ্জ্বল মুক্তার ঝিলিক।

‘ঝিনুক নীরবে সহো/ ঝিনুক নীরবে সহো, ঝিনুক নীরবে সয়ে যাও/ ভিতরে বিষের বালি, মুখ বুজে মুক্তা ফলাও!’ (ঝিনুক নীরবে সহো/পৃথক পালঙ্ক)

কবি আবুল হাসান কাব্যের মুক্তা ফলাতে প্রযতœ থাকলেও তার অন্তর্গত হতাশার অন্ধকার নিমজ্জিত কবিতা থেকে বেরিয়ে আসে সত্যবদ্ধসব উচ্চারণ। যা তার কবিতার উপজীব্য। তার জীবনবীক্ষা থেকে উৎসারিত নৈরাশ্য কালক্রমে দখল করে নেয় স্বকীয় কাব্যদ্রাঘিমা। যে কারণে আবুল হাসানের কবিতা শিল্পে প্রেম আর অপ্রেম, জীবন আর মৃত্যু পারস্পরিক দ্যোতনায় একাত্ম হয়ে চোখে পড়ে। মানব জীবনে প্রেমের দোলা আছে বলেই কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে, ঘুরে ঘুরে আসে আত্মহননের সাধ-মৃত্যুবোধ। এই মৃত্যুর আঁধারে থেকেও তার প্রেম বেঁচে থাকে তার সতত কাব্য প্রতিমা আর তার প্রেমের অধরা-মাধুরী। তার কবিতায়ও সে বাস্তবতারই অনুরণন বারবার ধ্বনিত হয়।

‘বেঁচে থাকতে হলে আজ কিছু চাই! কিছুই কি চাই?/ গেরস্তালি নয়তো শূন্যতা? নয়তো সন্ন্যাস? নয় নীলাঞ্জনশ্যাম নারী/নয়তো কিছুই নয়? বসে থেকে বেয়াকুল দিন দেখে/ দিন কাটানো অলস ভঙ্গি সে ও বেঁচে থাকা নাকি?’ (এই ভাবে বেঁচে থাকো, এই ভাবে চতুর্দিক/যে তুমি হরণ করো)

আবুল হাসানের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কবিরা তাদের কবিতার বোধ থেকে আলাদা কাব্যভাষা এবং তার কবিতার বোধে দৃশ্যমান বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে কবিতা সৃষ্টিতে নিমগ্ন হন। আবুল হাসানের উত্তরণের দশক ষাট হলেও অন্যান্য দশকের বিশ্লেষণধর্মী কবিদের মতো তিনিও আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়ে ওঠেন। তার কাব্য ভাষার ভেতর দিয়ে তা প্রচ্ছন্নরূপে দেখা দেয়-

‘এইভাবে ভ্রমণে যাওয়া ঠিক হয়নি, আমি ভুল করেছিলাম!/ করাতকলের কাছে কাঠচেরাইয়ের শব্দে জেগেছিল সম্ভোগের পিপাসা!/ ইস্টিশানে গাড়ির বদলে ফরেস্ট সাহেবের বনবালাকে দেখে/ বাড়িয়েছিলাম বুকের বনভূমি!/ আমি কাঠ কাটতে গিয়ে কেটে ফেলেছিলাম আমার জন্মের আঙ্গুল!/ ঝর্নার জলের কাছে গিয়ে মনে পড়েছিল শহরে পানির কষ্ট!/ ¯্রােতস্বিনী শব্দটি এত চঞ্চল কেন গবেষণায় মেতেছিলাম সারাদিন/ ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে!’ (ভ্রমণ যাত্রা/যে তুমি হরণ করো)

আবুল হাসানের লেখায় দেখা যায়, যাপিত জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্ট তরল আবেগকে তিনি পরিপূর্ণভাবে সংযত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে তার প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতাগুলোতে এর প্রভাব তীব্রভাবে দেখা যায়। যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি যাবতীয় দীর্ঘশ্বাস, হতাশা আর শিল্পহীন অসারতা থেকে নিজেকে দূরে রেখে জীবনের নানা কৌণিক মেরু থেকে বোধের নির্যাস তুলে এনে কবিতা সৃষ্টিতে সচেষ্ট থেকেছেন। তার দশকের কবিদের ভিড়ে বয়সে অনতিতরুণ কবি আবুল হাসান অনেকটা নিভৃতচারী হয়ে পড়েন। নির্জনে কবিতা সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি একদিকে নিসর্গকে চিরায়িত করছেন তেমনি বিপরীতমুখী উচ্চারণে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন চিতার জ্বলন্ত অগ্নিকু-ে জীবনের পৌনঃপুনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন শব্দের পেলবতায়। একসময় জীবন তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তিনি মুক্তি পেতে চান জীবন থেকে। নিজের কষ্টের কথা তিনি অবলীলায় উচ্চারণ করেন-

‘আমার এখন নিজের কাছে নিজের ছায়া খারাপ লাগে/ রাত্রি বেলা ট্রেনের বাঁশি শুনতে আমার খারাপ লাগে’ (আমি অনেক কষ্টে আছি/যে তুমি হরণ করো)

কবি আবুল হাসানের কাব্যসাধনা এক দশক সময়কাল হলেও সাধনা কালের ব্যাপ্ত আর সত্তার ব্যাপ্তি যে এক নয় তা তিনি বুঝিয়েছেন তার চেতনা ও শিল্প নির্মাণের কৌশল দিয়ে। যে কারণে তার কবিতায় সমাজচেতনা, স্বদেশ ভাবনা, নিসর্গচিন্তা ক্রমশ এসেছে কাব্যের নবতর বিভা নিয়ে। রাজনীতি সচেতন ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এই কবির কবিতার পঙ্?ক্তিতে পঙ্ক্তিতে বিচ্ছিন্নভাবে মৃত্যুচিন্তা উঠে এলেও তার সত্যবদ্ধউচ্চারণ কবিতাকে যে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে সেখানে তার সমসায়িক ঘরানার আর কেউ নেই। কবিতায় জীবনের কাক্সক্ষা ও শুভাশুভের নান্দনিক বিশ্লেষণে তিনি ব্রতী হন। একদিকে মঙ্গলচেতনা এবং অন্যদিকে বিষাদময় যন্ত্রণা তিনি উপস্থাপন করেন অপূর্ব শিল্পদৃষ্টিতে।

‘পাতা কুড়োনীর মেয়ে/ তুমি কী কুড়োচ্ছো?/ ছায়া, আমি ছায়া কুড়োই!/ পাখির ডানার সিক্ত সবুজ গাছের/ ছায়া, গভীর ছায়া, একলা মেঘে/ কুড়োই, হাঁটি মেঘের পাশে/ মেঘের ছায়া- ছায়া কুড়োই!/ পাতা কুড়োনীর মেয়ে/ তুমি কী কুড়োচ্ছো?/ পাতা, আমি পাতা কুড়োই!.../ পদদলিত হৃদয় ক’টি,/ বৃক্ষহীন ঝরাপাতা/ কুড়োই আমি তাদের কুড়োই!’ (ধরিত্রী/পৃথক পালঙ্ক)

অতৃপ্তির রক্তক্ষরণে বসবাস করেও যে উৎকৃষ্ট কবিতার জনক হওয়া যায় কবি আবুল হাসান তার মূর্ত প্রকাশ। তার কবিতা বর্ণাঢ্যের মাত্রা যুক্ত করেছে বাংলা সাহিত্য ভা-ারে। কিন্তু অপ্রাপ্তির তীব্র দহন, দুঃখবোধে জারিত হলেও সবকিছু অতিক্রম করে তার পরিচয় একটিই তিনি প্রকৃত শিল্প¯্রষ্টা, আপাদমস্তক একজন প্রকৃত কবি। তার কবিতা পড়ে প্রভাবিত হওয়া যায়, কবিতাকে প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন করা যায়। আবুল হাসান কাব্য কাঠামো রীতিতে, নির্মাণে আকরিক উত্থিত এক কাব্য সত্তা। তার কবিতার রস আস্বাদন এবং কাব্যবোধ অন্বেষণ বিরলপ্রজ। তারুণ্যের দাগ আছে তার কবিতায়। তরুণ কবিরা তাই দ্বারস্ত হন তার দরোজায়। গ্রহণযোগ্যতার বিচারে আবুল হাসানের কবিতা সর্বজনীন, মানোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। কবি আবুল হাসান এমনই এক শিল্পসত্তার ধারক- যার কবিতা পাঠে পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয়, দহনে, বিরহের তীব্র ঝঙ্কারে।

ষাটের দশকে বাংলাদেশের কবিতায় এক পরিবর্তন কালকে সূচিত করেছিলো। একদল কবি তখন উচ্চারণ করেছিলেন যুগশিখার ভিন্ন আবর্তনের। কবিতার সংসারে তখন অতৃপ্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি তুলেছে পঞ্চাশের দশকের শেষের কবিরা। ফলে পঞ্চাশের শেষ ও ষাটের সূর্যোদয়ের কবিরা বাংলা কবিতার কাঠামো বদলে দিয়ে নতুন একটি টেকচার দাঁড় করে ফেলে।

মুক্তিযুদ্ধ কিংবা স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত কবি আবুল হাসান পরিবর্তনের যূথবদ্ধতার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। মাতৃভাষার চেতনাকে রাজনৈতিক এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে দাঁড় করালেও স্বাধীনতা যুদ্ধের শাণিত চেতনাকে তিনি বুকে ধরে অমল বিশ্বাসে লেখেন কবিতার পট।

‘কেবল পতাকা দেখি/ কেবল উৎসব দেখি/ স্বাধীনতা দেখি,/ তবে কি আমার ভাই আজ/ ঐ স্বাধীন পতাকা?/ তবে কি আমার বোন, তিমিরের বেদীতে উৎসব?’ (উচ্চারণগুলি শোকের/রাজা যায় রাজা আসে)

আবুল হাসানের চেতনায় রূপায়িত ‘রাজহাঁস’ এবং মোহিত স্বপ্নের বল্কলহীন ‘সারস পাখি’। এসব স্বপ্ন আর স্বপ্নায়িত রূপ কাঠামো নিয়েই আবুল হাসান তার কবিতা নির্মাণ করেছেন। শব্দের পর শব্দ দিয়ে গড়েছেন প্রাতিস্বিক কব্যপ্রতিমা। কবিতার চৌকাঠে আবুল হাসান প্রাতিস্বিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন তার লেখন শৈলী দিয়ে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেজেছিল সে নিনাদ। পৌঁছে গিয়েছিল তা কবিতার বিন্যস্ত বিন্যাসে। আবুল হাসান প্রেম ও একাকীত্বকে কবিতার মূল উপজীব্য করেছিলেন। এর মধ্যেই ছিলো বর্নির বাওড়, রাজনৈতিক অস্থিরতা যা বারে বারে তার কবিতার বৈকুণ্ঠে সুতানলি সাপের মতো হানা দিয়েছে। তার কবিতা মানেই মুহূর্তের মেঘমালা, উচ্ছ্বাসহীন এক দুঃখবাদিতা।শান্ত দীঘির জলের মতো স্বচ্ছ নিটোল বিনুনিদোলা কাব্য কাঠামোতে তিনি যেন কোত্থেকে ধরে এনে বসিয়ে দিয়েছেন শান্ত, স্থির এক বিশাল দীর্ঘশ্বাস। স্বপ্নের দ্রাক্ষারসে ধোয়া হৃদয়জারিত শূন্যতা ভরা কাব্যমন্দিরের রূপায়িত নাম আবুল হাসানের কবিতা।

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল

-

মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প

-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার

-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম

-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস

-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি

-

শ্রাবণ বর্ষণে

-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’

-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে

-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ

-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা

-

সাময়িকী কবিতা

-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস