সাময়িকী

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস

আতিক আজিজ

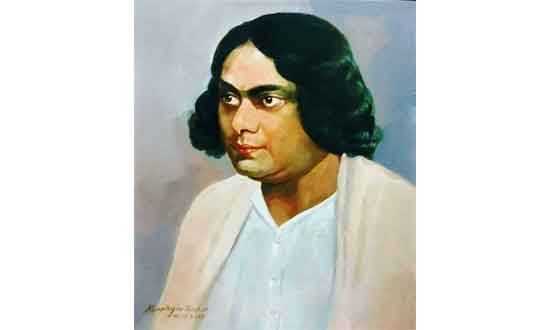

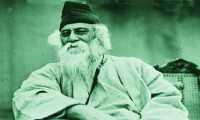

কাজী নজরুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশের পর)

‘মৃত্যু-ক্ষুধা’ যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সমাজের নীচুতলার নোংরা মানুষদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখার রেওয়াজ চালু হয়নি, সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তখনো তারা ছিল প্রায় হরিজন। যুবনাশ্বের ‘পটলভাঙার পাঁচালী’ তাই অভিজাত পাঠক-সমাজের কৃপাদৃষ্টি পায়নি, যদিও আজ স্বীকৃতি হচ্ছে যে বাংলা কথাসাহিত্যে গল্পগুলি তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি, একট নতুন পদক্ষেপ। সম্ভবত অনেকটা একই কারণে ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’ ও আদৃত হয়নি (অবশ্য শিল্পগত ক্রটি এর যথেষ্ট)। কিন্তু সাহিত্য সন্বন্ধে মানুষের ধারণা অনেক বদলেছে। ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’কে এ যুগের পাঠক তাই নতুন দৃষ্টিতে দেখবেন, এবং দেখে প্রীত হবেন যে সমাজের নীচু স্তরকে নিয়ে লেখা উপন্যাস হিসাবে এর যথেষ্ট মূল্য আছে, শিল্পগত ক্রটি থাকা সত্ত্বেও।

নজরুলের তিনটি উপন্যাসেরই প্রধান পুরুষচরিত্র বাঁধনহারা, উদাস ও উদ্দামপ্রকৃতি। প্রত্যেকটি উপন্যাসেই তারা প্রচুর করুণরসের সৃষ্টি করেছে। ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’র তার আবির্ভাব বিপ্লবী আনসার নামে, ১৫শ পরিচ্ছেদে। বলতে গেলে এইখানে একটা নতুন উপন্যাস শুরু হয়েছে। এই নতুন উপন্যাসে মেজ বৌ আছে এবং সেজ বৌ আনসারের প্রেমে পড়েছে, এই হচ্ছে ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’র প্রথম অংশের সংগে এই অংশের যোগসূত্র, কিন্তু সূত্রটা ক্ষীণ। প্রথম (এবং প্রধান) অংশে আনসারের কোনই উল্লেখ নেই, এই অংশের ‘নায়ক’ নীচুতলার মানুষদের বিড়ম্বিত, জীবন ‘নায়িকা’ মেজ বৌ। দ্বিতীয় অংশে নায়ক আনসার, তারপর হঠাৎ একসময় দেখি রুবী নামে এক মেয়ে নায়িকা হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রথম অংশের শিল্পোৎকর্ষ দ্বিতীয় অংশে ম্লান হয়ে এসেছে এবং নজরুলের গল্প-উপন্যাসের সেই চিরন্তন বৈশিষ্ট্য-ভাবালুতা এই অংশে প্রাধান্য পেয়েছে। রুবী যেভাবে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মুমূর্ষু আনসারের আদিম ক্ষুধার কাছে আত্মবিসর্জন করল তাও ভাবালুতা, তবে এর মধ্যে একটা প্রগাঢ় সৌন্দর্যবোধের ছোঁয়াচ আছে বলে এ ঘটনার শিল্পমূল্য আছে। কিন্তু এ উপন্যাসের সবচেয়ে বড় ক্রটি বোধ হয় মেজ-বৌয়ের চরিত্রের স্ববিরোধিতা। এবং এ জন্য দায়ী মেজ-বৌ নয়, নজরুল। ১৯শ পরিচ্ছেদে মেজ-বৌ নিজের ছেলেদের দেখিয়ে আনসারকে বলেছে, “এই দুটোই আমার শক্র! এখানে এসে তবু দু-বেলা দুটো খেতে পাচ্ছে। ওদের উপোস করা সহ্য করতে না পেরেই আমি এখানে এসেছি।” সপুত্র খৃস্টধর্ম অবলম্বন করে খৃস্টানদের কাছে বাস করার কথাই মেজ বৌ এখানে বলেছে। এখানে তাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়; অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্তানদের মঙ্গল কামনায়, নিরুপায় হয়ে ধর্মান্তর মেনে নেওয়ার মধ্যে একটি ট্র্যাজিক সৌন্দর্য আছে। অথচ ২২শ পরিচ্ছেদে দেখছি “মেজ বৌয়ের পরিত্যক্ত সন্তান দু’টি আঙিনায় খেলা করে।” মেজ বৌ ওদের পরিত্যক্ত করে চলে গেছে বরিশালে। কেন? এর কোনো কারণই এখানে দেখানো হয় নি, দেখানো হয়েছে অনেক পরে। ২৫শ পরিচ্ছেদে দেখছি: “সে রাক্ষুসী। ইচ্ছা করেই ছেলে-মেয়েদের ফেলে এসেছিল। চলে আসার দিন তাকে যেন ভূতে পেয়েছিল। তাকে এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে, শুধু এই কথাই মনে হয়েছিল।” এই কৈফিয়ৎটুকুতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি না। কাজী নজরুল ইসলাম যে সুন্দর চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন এভাবে তার মহৎ সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছেন বলে।

নজরুলের উপন্যাসের কতকগুলি চরিত্র সন্বন্ধে সমালোচকরা অভিযোগ করেছেন, এগুলি মৎধভঃরহম করা হয়েছে। এ অভিযোগ অগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। তবু প্রশ্ন করা বোধ হয় অন্যায় হবে না: রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’র মতো মানুষ সত্যি কি কোনোদিন বাস্তবে ছিল? ছিল কি শরৎচন্দ্রের কমলের মতো ইন্টেলেকচুয়াল নারী, অগ্রসর হিন্দু সমাজেও? এরা আইডিয়ালাইজ্ড্ চরিত্র। ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’র মেজ-বৌ চরিত্রও আইডিলাইজ্ড্; রুবী তো বটেই।

নজরুলকে এই কনশেসনটুকু দিলে দেখা যায়, তাঁর সকল নারী চরিত্রের মধ্যে মেজ-বৌ একটা বিশিষ্ট চরিত্র। বিশিষ্ট চরিত্র নজরুলের গল্পে-উপন্যাসে আরও আছে কিন্তু মেজ-বৌ অন্যান্য চরিত্রের মত কয়েকটি রেখা হয়ে থাকেনি, অনেকটা পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে। তার মধ্যে একটা অনন্যতা আছে, বুদ্ধির চমক-লাগানো দীপ্তি আছে। মেজ-বৌ এর উপস্থিতি বুদ্ধির কিছুটা নমুনা এখানে দেওয়া হলো-

মেজ বৌয়ের ভগ্নিপতি গিয়াসউদ্দিনের লুব্ধ দৃষ্টি তার উপর, মেজ বৌ তা জানে। দুরাশার জন্য ভগ্নিপতিকে সে কিছুটা নাস্তানাবুদ করতে চায়।

সে বলে, “দুলা-ভাই, তুমি তোমার গাড়িতে চড়ালে না আমায়?’ গিয়াসউদ্দিন যেন হাতে চাঁদ পেয়ে বলে, “এ নসিবে কি আর তা হবে বিবি? আমার বাড়ী ত তৈরীই, তুমি চড়লে না বলেই ত তা রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইল।”

মেজ-বৌ মুচকি হাসে। ...বলে, ‘অথাৎ আমি গাড়িতে উঠলেই গাড়ি তুলবে আস্তাবলেঃ বুবুকে যেমন তুলেছ!”

গিয়াসউদ্দিন হঠাৎ থ’ বনে যায়!... একটু সামলে নিয়ে সে বলে, ‘আরে তৌবা, তৌবা! ও কি বদ্ রসিকের মত কথা বল ভাই। আস্তাবলে কেন, গাড়ীসুদ্ধ মাথার ওপরে তুলবো তোমায়। তোমায় বুবু ত বুকে আছেনই।” মেজ বৌ বোনাইয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, “আমাকে রাখবে একেবারে মাথায়! এই ত? কিন্তু দু লা-ভাই, তোমাদের মথা কি সব সময় ঠিক থাকে যে, ওখানে চিরদিন থাকব? আরো দু-দু’জনকে ত মাথায় তুলে শেষে পায়ের তলায় নামিয়ে রেখেছ।’

গিয়াসউদ্দিনও হট্বার পাত্র নয়। সে ময়িরা হয়ে বলে উঠল, ‘কিন্তু ভাই, ওরা হল নুনের বস্তা, বেশী দিন কি মাথায় রাখা যায়? তুমি হলে মাথার তাজ, তোমাকে কি তাই বলে মাথার থেকে নামানো যাবে?

মেজ বৌ একটু তেড়ছা হাসি হেসে কণআঠস্বরে মধু-বিষ দু-ই মিশিয়ে বলে উঠল, ‘জি হাঁ, যা বলেছেন। কিন্তু ও পাকা চুলে আর তাজ মানবে না দুলা-ভাই! বরং সাদা নয়নসুকের কিসতি-নামা টুপি পর, খাসা মানাবে।’ বলেই হি হি করে হাসে। উদ্ধৃত অংশে মেজ বৌয়ের ভাষা সমাজের নীচের তলার মানুষদের মত নয়, মধ্যবিত্ত নারীদের মত। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে, তাই এই ৎবঢ়ধৎঃবব উপভোগ্য। এই বাক্যবাণ বিনিময়ের আগে নজরুল মেজ-বৌ-চরিত্রের একটা বর্ণনা দিয়েছেন্-

শাশুড়ি যখন-তখন যার তার কাছে বলে, ‘মা গো আমি যেন আগুনের খাপরা বুকে নিয়ে আছি।’

মেজ বৌ সত্যিই যেন আগুনের খাপরা। রূপ ওর আগুনের শিখার মতোই লকলক করে। কিন্তু ধরতে গেলে হাতও পোড়ে। ঐ হাত পোড়ার ভয়েই হয়ত পাড়ার মুখপোড়ারা ওদিকে হাত বাড়াতে সাহস করে না।

ও যেন বসরা গোলাবের লতা। শাখা ভরা ফুল, পাতা ভরা কাঁটা। ও যেন বোবা টাকা। শুধু রুপো, খাদ নেই। বাজাতে গেলে বাজে না। লোকে জানে, ও টাকা দিয়ে সংসার চলে না। খুব জোর, গলায় তাবিজ করে রাখা যায়।

২.

সাহিত্য পাঠের যে বিশেষ আনন্দের জন্য আমরা গল্প ও উপন্যাস পড়ি ঠিক সেই আনন্দ অবিমিশ্রভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে নজরুলের গল্প-উপন্যাস পড়ে অনেকেই পাবেন না, কিন্তু তাঁর এইসব রচনার একটা বিশেষ মূল্য আছে। তার প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব এবং জীবন- অভিজ্ঞতার অনুসরণের জন্য এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান, কেননা একথা আগেই বলা হয়েছে, এদের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব বারে বারেই উঁকি দিয়েছে। একালের গল্প-উপন্যাসে লেখকের যে পরিমাণ আত্মলোপ করার রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে পরিমাণ আত্মলোপ তিনি করেননি। এছাড়াও আমরা জানি যে যেমন অন্যান্য অনেক কথাসাহিত্যকের তেমনি তাঁরও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর গল্প-উপন্যাসে শিল্পরূপ পেতে চেয়েছে।

উত্তীর্ণ ও উচ্চ মানের গল্প-উপন্যাস পাঠের আনন্দ না পেলেও পাঠকেরা নজরুলের এইসব রচনার এখান-ওখানে প্রচুর কাব্যময় বর্ণনার সাক্ষাৎ পেয়ে প্রীত হবেন। যেমন-

মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার আগের দিনের জ্যোছনা কেমন ছিটেফোঁটা হয়ে পড়েছে সারা বনটার বুকে! এখন সমস্ত বনটাকে একটা চিতাবাঘের মত দেখাচ্ছে! (‘হেনা’, ব্যথার দান)।

সে ছিল এমন এক চাঁদিনী-চচ্চিত যামিনী, যাতে আপনি দয়িতের কথা মনে হয়ে মর্মতলে দরদের সৃষ্টি করে। মদির খোশবুর মাদকতায় মল্লিকা-মালতীর মঞ্জুর মঞ্জরীমালা মলয় মারুতকে মাতিয়ে তুলেছিল। উগ্র রজনীগন্ধার উদাস সুবাস অব্যক্ত অজানা একটা শোক-শঙ্কায় বক্ষ ভরে তুলেছিল।

সে এল মঞ্জরী-মুখর-চরণে সেই মুকুলিত লতাবিতানে! তার নাম করে ছিল চয়িত ফুলের ঝাপি। কবরী-ভ্রষ্ট আমের মঞ্জরী শিথিল হয়ে তারই বুকে ঝ’রে ঝ’রে পড়ছিল, ঠিক পুষ্প-পাপড়ি বেয়ে পরিমল ঝরার মত। কপোল-চুন্বিত তার চূর্ণকুস্তল হতে বিক্ষিপ্ত কেশর-রেণুর গন্ধ লুটে নিয়ে লালস-আলস ক্লান্ত সমীর এই খোশখবর চারিদিকে রচিয়ে এল,- ওগো ওঠ, দেখ ঘুমের দেশ পারিয়ে স্বপ্ন-বধূ এসেছে।

(‘ঘুমের ঘোরে’ ব্যথার দান)

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে অনুপ্রাসের বাহুল্য অনেককেই পীড়া দেবে, এবং এত বেশি অনুপ্রাস হয়তো কৃত্রিমতারই লক্ষণ। অস্বীকার করা যায় না, অনুপ্রাস কখনো কখনো নজরুলের মুদ্রাদোষ; তাঁর “বিদ্রোহী” কবিতার অনেকগুলি চরণ বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো এসে পড়েছে ¯্রফে অন্ত্যানুপ্রাসের মোহময় আকর্ষণে, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত অংশে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নিছক অনুপ্রাসের তাগিদে কৃত্রিমভাবে একটি কি দু’টির বেশি শব্দ আসে নি। অনুপ্রাস ব্যবহারের সার্থক উদাহরণ এটি, কিন্তু অনুপ্রাসের চেয়ে যে কাব্যময় পরিবেশ ও চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে সেটাই বেশি আকর্ষণীয়।

‘বাঁধনহারা’র একেবারে গোড়ার দিকে, নুরুল হুদার এক চিঠিতে একটা সুন্দর নিসর্গ বর্ণনা আছে। “বাঁধনহারা’র সবই হয়ত ভোলা যায়, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের করাচীর এই বর্ণনা মনে রাখার মতো। নজরুলের অন্যান্য বইয়ের কাব্যময় বর্ণনা যথেষ্ট আছে কিন্তু এখানে শুধু ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো-

এরই একটেরে চাঁদ-সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মত ক’রে গাছপালার আড়াল টেনে রাখা।

মোটা সে একটু বেশী রকমের হলেও চোখ-মুখে তার লাবণ্য অপরিমিত। চোখ দু’টি যেন লাবণ্যের কাল জলে ক্রীড়া-রত চটুল সফরী-সদাই ভেসে বেড়াচ্ছে। ভুরু জোড়া যেন গাঙ চিলের ডানা- ঐ সফরীর লোভে, চোখের লোভে উড়ে বেড়াচ্ছে।

...মেজ বৌর শূন্য নিটোল হাত দু’টি, একজোড়া সাদা পায়রার মত পা আর ঘোমটার অবকাশে সোনার বলয়ের মত ঠোঁটসহ আধখানি চিবুক...

মেজ-বৌ হাসে- বাপরে অস্ত-চাঁদের ক্ষীণ রশ্মিটুকুর মত।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর গল্প ও উপন্যাসে যে শান্ত সতর্ক কুশলী শিল্পী-মেজাজের প্রয়োজন তা তাঁর পূর্ণ মাত্রায় ছিল না। তিনি দেখেছেন ও শুনেছেন অনেক, অতএব তাঁর দৃষ্টির প্রসারতা ছিল, কিন্তু গভীরতা ছিল না। এই কারণে তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি মানোত্তীর্ণ হয়নি আংশিকভাবে ‘মৃত্যু-ক্ষুধা’ ছাড়া। এই রকম কাব্যময় বর্ণনা, সুখপাঠ্য কতগুলি অনুচ্ছেদ বা পরিচ্ছেদ, এখানে-ওখানে বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ, উল্লেখযোগ্য এই চরিত্র বা ওই চরিত্র নজরুলের গল্প-উপন্যাসকে করেছে বিদ্যুতের মতো দীপ্তিময়, কোথাও রামধনুর মতো বর্ণাঢ্য। এই দীপ্তি ও বর্ণের ঐশ্বর্য হয়তো ক্ষণিক, তবু এ ঐশ্বর্য। নজরুলের গল্প ও উপন্যাসের আলোচনা প্রসংগে এই কথাই মনে হয় যে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল যথেষ্ট, সামাজিক দৃষ্টিভংগীও ছিল প্রাগ্রসর, কিন্তু ক্রটি ছিল শিল্পচর্চায়। কবিতা ও গান তিনি অজ¯্র লিখেছেন, উচ্ছ্বসিত ধারায় লিখেছেন এবং এক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্যও তিনি অর্জন করেছেন। (সমাপ্ত)

-

প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল

-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান

-

মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প

-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার

-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম

-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস

-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি

-

শ্রাবণ বর্ষণে

-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’

-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে

-

চব্বিশের অভ্যুত্থান নিয়ে গ্রন্থ

-

ভিন্নচোখ: নুতন কবিতা সংখ্যা

-

সাময়িকী কবিতা

-

লোরকা: মৃত্যুর রূপক এবং আন্দালুসিয়ার লোকজ বিশ্বাস