সাময়িকী

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী

ওবায়েদ আকাশ

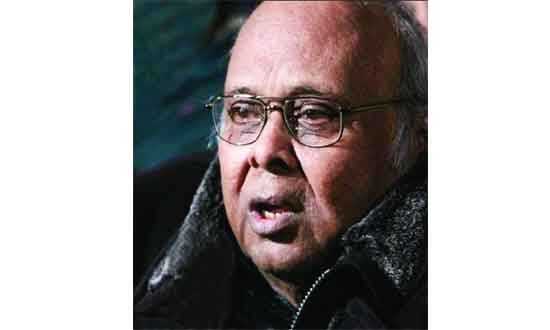

শহীদ কাদরী / জন্ম: ১৪ আগস্ট ১৯৪২; মৃত্যু: ২৮ আগস্ট ২০১৬

বিশ্বসাহিত্যের সরব কৌশলে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা কিংবা জাঁ আর্তুর র্যাবোঁর মতো কবিদের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে দীর্ঘ সময়ান্তরে তাদের কবিতার বহুল পাঠের ভেতর দিয়ে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শহীদ কাদরী সেকাতারের কবি নন। তবে, যে কবি নিজেই মনে করতেন দেশত্যাগ লেখকের আত্মহত্যার শামিল, দেশ ছেড়ে গেলে তার কবিতা হয়তো আর কেউ পড়বে না; কিংবা মনে রাখবে না তাকে; সেই কবি আজ দীর্ঘ চার দশক পর তার নিজ দেশে ব্যাপক পঠিত হচ্ছেন- এ এক বিস্ময়ব্যাপার। দেশত্যাগের চার দশক পর নিজ দেশে তার শবাগমনের সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁর পাঠকরাও নতুন করে তার কবিতার শরীরে, পঙ্ক্তিগাত্রে, অক্ষরের বন্যায় পোস্টমর্টেমের ছুরি চালাবেন- ইনিয়ে বিনিয়ে তাকে নিজের কবি করে খুঁজে নেবেন- এ বুঝি এবঙ্গে শুধুমাত্র শহীদ কাদরীর ললাটেই লেখা ছিল।

আধুনিক নাগরিক কবির স্মারক-যুক্ত কবি শহীদ কাদরী প্রিয় মাতৃভূমির প্রিয় নগর ছেড়ে দীর্ঘকাল বিদেশ বিভুঁইয়ে অবস্থান করায় মৃত্যুর আগ পর্যন্তও অনেকের কাছেই ছিলেন প্রায়-বিস্মৃত এক কবি; কিন্তু তাঁর সময়ের- এমনকি তাঁর-ও অগ্রজ যাঁরা নিরন্তর কবিতায় নতুনত্ব সন্ধানে প্রত্যয়ী- এমন-জনদের কাছে তিনি একজন অব্যর্থ-উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর বলে পরিচিত ছিলেন। যেমনটা আজ কবিতার সর্বভুক পাঠকের কাছে তিনি। শহীদ কাদরী যুগ ব্যবধানে ফুরিয়ে যাননি, বেঁচে আছেন কবিতার শাশ্বত ভাষায়, বেঁচে থাকবেন- এমন ইশারা তাঁর রচিত পঙ্ক্তিমালায়। বেঁচে থাকবেন কবিজীবনের বোহেমিয়ানপনায়, দুরন্তপনায়, যেভাবে শহীদ কাদরী দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে ক্রমভাস্বরিত আজকের তরুণতর কবিতাকর্মীর কাছে। একইভাবে এই বর্তমান নিবন্ধকারকেও শহীদ কাদরী আকর্ষণ করেন, প্রেরণাদাতার কঠোর সিংহাসনে বসে, কখনোবা চমকে দেন তাঁর কবিতার মেদশূন্য শানানো অগণ্য পঙ্ক্তিতে : ‘বন্য শূকর খুঁজে পাবে প্রিয় কাদা/ মাছরাঙা পাবে অন্বেষণের মাছ,/ কালো রাতগুলো বৃষ্টিতে হবে সাদা/ ঘন জঙ্গলে ময়ূর দেখাবে নাচ/ প্রেমিক মিলবে প্রেমিকার সাথে ঠিক-ই/ কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...’ কিংবা ‘একাকী পথিক ফিরে যাবে তার ঘরে/ শূন্য হাঁড়ির গহ্বরে অবিরত/ সাদাভাত ঠিকই উঠবেই ফুটে তারাপুঞ্জের মতো,/ পুরনো গানের বিস্মৃত-কথা ফিরবে তোমার স্বরে/ ...কিন্তু শান্তি পাবে না, পাবে না, পাবে না...’। এই হচ্ছে কবি শহীদ কাদরীর দৃষ্টিতে আধুনিকতার মূল অভীষ্ট অন্বেষা এবং এভাবেই শহীদ কাদরী তাঁর কাব্যগ্রন্থ কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই-তেও এক স্বতন্ত্র চিন্তার আধুনিক কবি হয়ে বাংলা কবিতাকে মহিমান্বিত করেন।

সকল প্রাপ্তির ভেতরেও যে একজন আধুনিক মানুষ অতৃপ্তই থেকে যায়, এই যে আধুনিক ও নাগরিক মানব মনের অপূর্ণতা-জটিলতা-জনবিচ্ছিন্নতা, সব প্রাপ্তির পরেও যে নাগরিক মন শেষ পর্যন্ত তার শান্তির শ্বেত কপোতটি ওড়াতে বারবার ব্যর্থ হয়ে যায়- এ কাব্যগ্রন্থের ‘সঙ্গতি’ কবিতায় কবি তাকে এভাবে সফল নির্মিতি দিয়েছেন।

১৯৭৮ সালে স্বেচ্ছানির্বাসিত কবি শহীদ কাদরী তাঁর শেষ দম নেন আমেরিকায়। আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগে তিনি ছেড়ে যান তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। পরবর্তীতে এক আমেরিকানকে বিয়ে করে ওখানেই থেকে যাওয়ায় আমরা আজকের প্রজন্ম প্রায় কেউই শহীদ কাদরীকে দেখিনি। সে সৌভাগ্য হয়নি আমাদের। তবে আমরা জেনেছি, পঞ্চাশের তিন আলোচিত কবির একজন ছিলেন শহীদ কাদরী। কিন্তু শহীদ কাদরী যে পঞ্চাশের কবি নন, তা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। শহীদ কাদরী গত শতকের ষাটের দশকের প্রথম পর্বের একজন শক্তিমান কবি হলেও তাঁকে সাধারণ হিসেবে ষাটের তালিকায়ও রাখা হয় না। শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদের সঙ্গে অতিঘনিষ্ঠতার সূত্রে তাঁকে হিসেব করা হয় পঞ্চাশের কবি হিসেবে। মূলত শামসুর রাহমানের সঙ্গে শহীদ কাদরীর সম্পর্ক ছিল বড়ভাই আর ছোটভাইয়ের। শহীদ কাদরী ছিলেন শামসুর রাহমানের ছোটভাইয়ের ক্লাসমেট। কাউন্টার পয়েন্ট নামে একটি ইংরেজি লিটারারি পত্রিকা প্রকাশনার সুবাদে শহীদ কাদরীর বড়ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে শামসুর রাহমানের। ‘বাট হি [শামসুর রাহমান] লাইক্ড্ মি ভেরি মাচ’, বলেছেন শহীদ কাদরী।

রাহমান (১৯২৯) ও কাদরীর (১৯৪২) মধ্যে বয়সের ফারাক ১৩ বছরের। বলা যায় শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ শহীদ কাদরীর কবিতা লেখার গাইডলাইন হিসেবে কাজ করেছেন। কাদরীর কবিতা তাঁরা কাটাকাটি করে ঠিক করে দিয়েছেন, ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। ছোটভাইয়ের মতো করে গড়ে তুলেছেন তাঁরা শহীদ কাদরীকে।

মাত্র চারটি কাব্যগ্রন্থের কবি হলেও আজকের বাংলা কবিতায় শহীদ কাদরী এক অনন্য উজ্জ্বল বিরলপ্রজ কবি। কবিতায় অতিমাত্রায় নগর-কেন্দ্রিকতার কারণে, কিংবা সহজে নাগরিক চেতনাধারায় প্লাবিত হয়ে শহীদ কাদরী এককথায় ‘নাগরিক কবি’ বলে বিবেচিত। কিন্তু কাদরীর কবিতার গভীর তল-অন্বেষণে দেখা যায়, তিনি শুধু একজন নাগরিক কবিই নন, তাঁর কবিতা বহুবিচিত্র। সুদূরসন্ধানী। কিন্তু তাঁর রচনার পরিমাণ সে তুলনায় যথেষ্টই কম। শহীদ কাদরীও স্বীকার করেন তা। এই অভিযোগের জবাবে শহীদ কাদরী নিজের আড্ডাপ্রিয়তাকে দায়ী করেছেন। আড্ডা তাঁর প্রাণের নেশা হওয়ায় যেমন তিনি যখন-তখন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আড্ডায় জড়িয়ে পড়েন, তেমনি সময় অসময়ে প্রচ- আলসেমি তাঁকে জাঁপটে ধরায়, লেখালেখিতে যে সময় দিয়েছেন তা ভয়াবহভাবে কম। এক্ষেত্রে তিনি শার্ল বোদলেয়ার, যাঁকে বলা হয় প্রফেট অব মডার্নিজম এবং জাঁ আর্তুর র্যাবোঁর মতো বিশ্বসাহিত্যের আরো অনেক কবির কথা উল্লেখ করেন- ইঙ্গিত করেন তাদের যৎসামান্য লেখালেখির দিকে।

শহীদ কাদরী লেখালেখি শুরু করেন নিতান্তই ছোটবয়সে, যখন তিনি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র। শুরু করেছিলেন নাটক দিয়ে। তারপর প্রবেশ কবিতায়। শহীদ কাদরীর লেখা পঞ্চম কবিতা ‘এই শীতে’ ছাপা হয় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায়। সেখান থেকেই অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে তিনি লিখতে শুরু করেন। এরপর বাংলা কবিতায় মাইকেল ও তিরিশের আধুনিকতাকে মনেপ্রাণে ধারণ করে শহীদ কাদরী তাঁর কাব্যযাত্রা শুরু করলেও, বিশ্বপ্রেক্ষাপটে তার কাব্যদর্শনকে মিলিয়ে নিতে অভিলাষী হন। টি.এস. এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, ডব্লিউ.এইচ. অডেন, শার্ল বোদলেয়ার, ব্রায়ান প্যাটেন, আড্রিয়ান হেনরি, এ্যালেন গিনসবার্গ তাঁকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। গিনসবার্গ সম্পর্কে শহীদ কাদরী বলেন, ‘গিনসবার্গ কবিতার এমন এক প্রদেশে ঢুকেছিলেন যা আগে কেউ পারেননি। আমাদের সময়ের আর্তনাদ গিনসবার্গের কবিতায় পাওয়া যায়।’ শহীদ কাদরীকে প্রভাবিত করেছিল ফ্রয়েড, হিউম, এরিক ফ্রমের মতো জগতখ্যাত দার্শনিকেরা। দর্শন, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব- এগুলোর পাশাপাশি শহীদ কাদরী বিজ্ঞান ও ইতিহাসচর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। ২০০১ সালের ২৯ আগস্ট হাসান আল আব্দুল্লাহকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “যেমন ধরো ইতিহাস পড়তে গেলে তুমি হেরোডাটাসের বই অবশ্যই পড়বে, পৃথিবীর প্রথম চিন্তাবিদ যিনি ইতিহাস লেখেন। সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গিবনের ‘দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল্ অব্ রোমান এম্পায়ার’। রোমান এম্পায়ারের ডিক্লাইন সম্পর্কে যখন গিবন লিখছেন, তিনি এমন আবেগতাড়িত হয়ে গেছেন যে, গোটা প্যাসেজকে কবিতায় স্ক্যান করলে পারফেক্ট কবিতা হয়ে যায়। আবার আর্নল্ড টয়েনবির ‘দ্য স্টাডি অব্ হিস্ট্রি’ বারো ভলিউমের এগুলো সব আমরা পড়েছি। এগুলো হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্ভার। কিংবা স্পেংলারের ‘ডিকা¬ইন অব্ দ্য ওয়েস্ট’। আবার আমাদের দেশের আর. সি. মজুমদারের ভারতের ইতিহাস, ড. নিহাররঞ্জন রায়ের বাংলার ইতিহাস... এঁরা হলেন গ্রেট্ রাইটারস্।... তারপর ইজমগুলোও পড়তে হবে, যেমন ফ্যাকচুয়ালিজম, সিন্ডিক্যালিজম, এনারকিজম, সোশ্যালিজম এসব।” তবে সব ইজমকেই আবার পাত্তা দেন না শহীদ কাদরী। যেমন পোস্টমডার্নিজম সম্পর্কে তাঁর ধারণা মোটেও ইতিবাচক নয়। তিনি মনে করতেন, পোস্টমডার্নিজম মডার্নিজমের আর একটি মাত্রা। কারণ মডার্নিজম কোন সীমা মানে না।

পূর্বাপর মার্কসিজমে বিশ্বাসী কবি শহীদ কাদরীর ব্যক্তি ও কবিজীবন বলতে গেলে অনেক বেশিই ঘটনাবহুল। প্রবাস জীবন, বিদেশি স্ত্রী, বিরামহীন অসুস্থতা বারবার তাঁকে লেখালেখি থেকে বিচ্যুত করতে চাইলেও প্রকৃত কবি কখনো লেখার কলম ফেলে অন্য কিছুতে পুরোটা মগ্ন হতে পারেন না। পারেননি শহীদ কাদরীও। তবে দেশ ছেড়ে যাবার পর তাঁর লেখালেখি যে অবিস্মরণীয়ভাবেই কমে গিয়েছিল, তার প্রমাণ গত আটত্রিশ বছরে তাঁর মাত্র একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর প্রধানতম কারণ তাঁর মারাত্মক অসুস্থতা। আমরা জানি যে, শহীদ কাদরীর দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে, সপ্তাহে তিনবার রক্ত পরিশোধনের মাধ্যমে বেঁচে ছিলেন তিনি- শেষ দশ বছর। কয়েক মাস আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে তিনি আবার হাসপাতালে ভর্তি হন। দীর্ঘদিন তাঁকে অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়। এরপর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেও আবার গভীরতর অসুস্থতা তাকে টেনে নিয়ে গেছে জীবনের পরপারে। জানা যায়, প্রবাস জীবনে লেখা ৪০/৫০টি কবিতা তার হারিয়ে গেছে, যেটি দিয়ে তিনি একটি বই করতে চেয়েছিলেন।

জীবিতাবস্থায় চারটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ দিয়েই শহীদ কাদরী বাংলা কবিতার গভীরে তাঁরশেকড় প্রোথিত করেছেন। শহীদ কাদরীর কবিতা গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টির দূর-দিকনির্দেশনা। সবসময় সময়কে ধারণ করে স্বাদেশিকতা, আন্তর্জাতিকতা এবং আন্তর-ভূগোলের চৌকস উপস্থাপনে শহীদ কাদরী নির্মাণ করেছেন তাঁর কবিতার নিজের এলাকা। গভীর শিল্পবোধ ও বিশিষ্ট কাব্যভঙ্গি তাঁর অপার কাব্যপ্রতিভাকে অনন্য করেছে। শহীদ কাদরী তাঁর কবিতার শব্দ নির্বাচন থেকে শুরু করে ভাষাভঙ্গি, উপস্থাপনা, বিন্যাস কৌশলে সবসময় নিজেকেই অতিক্রম করতে চেয়েছেন। নতুন নতুন চিত্রকল্পের নির্মাণ, নব নব উপমা-উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে শুরু থেকেই তিনি দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গির সুদূরতা, গভীর দর্শনবোধ, সময় ও প্রবৃত্তি চেতনা তাঁর কবিতায় সাবলীলভাবে রেখাপাত করে। অভাবনীয়ভাবে শহীদ কাদরীর কবিতা রাজনীতি ও পরাধীন জাতির শোষণ ও বঞ্চনা তাড়িত হয়ে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়। নগর যান্ত্রিকতার গভীর ধোঁয়াশার মধ্যেও তিনি নান্দনিক নৈসর্গিক বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত কুশীলব। শহীদ কাদরী তুমুল বৃষ্টিতে নগরে বসে এইভাবে আলোড়িত হন:

উৎফুল্ল আঁধার প্রেক্ষাগৃহ আর দেয়ালের মাতাল প্ল্যাকার্ড,

বাঁকা-চোরা টেলিফোন-পোল, দোল খাচ্ছে ওই উঁচু

শিখরে আসীন, উড়ে আসা বুড়োসুড়ো পুরনো সাইনবোর্ড

তাল দিচ্ছে শহরের বেশুমার খড়খড়ি

কেননা সিপাই, সান্ত্রী আর রাজস্ব আদায়কারী ছিল যারা,

পালিয়েছে ভয়ে।

[বৃষ্টি, বৃষ্টি]

রাজপথ, রাজত্ব, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, শহর, এভিনিউ, মাতাল, জুয়াড়ি, ভিখারি, লম্পট, বেশ্যা, সিপাই, সান্ত্রী, বুলেট, বেয়নেট, মিছিল, পার্ক, ফুটপাত, মার্চপাস্ট, সেনাবাহিনী ইত্যাদি শব্দ বারবার ঘুরেফিরে আসায় তাঁর গভীরতর নগর ও রাজনীতি চেতনা ভাস্বরিত হয়। পরক্ষণেই আবার তিনি উচ্চারণ করেন :

রয়ে যাই ঐ গুল্মলতায়,

পরিত্যক্ত হাওয়ায় ওড়ানো কোন হলুদ পাতায়,

পুকুর পারের গুগ্গুলে,

একফোঁটা হন্তারক বিষে, যদি কেউ তাকে পান করে ভুলে,

মৃত্যুর পরে]

এ রকম আরো অসংখ্য আবহমান বাংলার নিসর্গবর্ণনা শহীদ কাদরীর কবিতায় সার্বজনীনতা এনে দেয়।

১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেই শহীদ কাদরী প্রত্যক্ষ করেন ’৪৭-এর দেশভাগ। তারপর বাঙালি জাতির একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধও সংঘটিত হয়েছে তাঁরই চোখের সামনে। তিনি প্রত্যক্ষ করেন একটি পরাধীন জাতির নির্মম শোষণ-বঞ্চনার কত করুণ নির্মম কাহিনী।

শৃঙ্খলিত, বিদেশী পতাকার নীচে আমরা শীতে জড়সড়

নিঃশব্দে দেখেছি প্রেমিকের দীপ্ত মুখ থেকে জ্যোতি ঝরে গেছে

ম্লানমুখো ফিরেছে বালক সমকামী নাবিকের

মরিয়া উল্লাস ধ্বনি আর অশ্লীল গানের কলি

নীর পালকের মত কানে গুঁজে, একা সাঁঝবেলা।

যীশুখ্রিস্টের মতন মুখে সৌম্য বুড়ো সয়ে গেছে

ল্যান্টর্নের ম্লান রাত্রে সৈনিকের সিগারেট, রুটি, উপহার

এবং সঙ্গম-পিষ্ট সপ্তদশী অসতর্ক চিৎকার কন্যার। [উত্তরাধিকার]

শহীদ কাদরীর কবিতার উচ্চারণ যে কতটা তীব্র ও দ্ব্যর্থহীন, রাজনীতি বিষয়ক কবিতাগুলোতে তা যথার্থ ফুটে উঠেছে। প্রকৃত কবি যেমন প্রতিটি শব্দকে অস্বাভাবিক গতি এনে দিতে পারেন, তেমনি শহীদ কাদরী উচ্চারণ করেন:

রাষ্ট্র বললেই মনে পড়ে রেসকোর্সের কাঁটাতার,

কারফিউ, ১৪৪ ধারা, ...

রাষ্ট্র মানেই স্ট্রাইক, মহিলা বন্ধুর সঙ্গে

এনগেজমেন্ট বাতিল,

রাষ্ট্র মানেই পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত

ব্যর্থ সেমিনার

রাষ্ট্র মানেই নিহত সৈনিকের স্ত্রী

রাষ্ট্র মানেই ক্রাচে ভর দিয়ে হেঁটে যাওয়া

[রাষ্ট্র মানেই লেফ্ট রাইট লেফ্ট]

শহীদ কাদরীর কবিতার শব্দবাণ কতটা তীক্ষè, কতটা মারাত্মক, কতটা প্রচ-, কতটা আক্রমণাত্মক তার জাজ্বল্য প্রমাণ এ-প্রকার বাক্য ও শব্দ নির্বাচন।

শামসুর রাহমানের বিষয়-বৈচিত্র্য, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের আধুনিক-উত্তর ভাবনা-অšে¦ষা, সৈয়দ শামসুল হকের দীর্ঘ দ্যোতনা, আল মাহমুদের লিরিকাল প্রকৃতি-চেতনা এবং শহীদ কাদরীর শব্দ ও উপস্থাপনের ঐশ্বর্য ও ভাবগভীরতা- প্রত্যেককে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। ওপরের উদ্ধৃত পঙ্ক্তিতে শহীদ কাদরীর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। এত কঠোরতা, এতটা গাম্ভীর্য, এতটা অহাস্য-বদনে যে কবির বেড়ে ওঠা, সে কবিও যে প্রেমের কাছে তাঁর নিজেকে উৎসর্গ করে দিতে কার্পণ্য করেন না, তা তাঁর কবিতার ভেতর দিয়ে অনুধাবনযোগ্য:

একবার শানানো ছুরির মতো তোমাকে দেখেছি

হিরন্ময় রৌদ্রে জ্বলজ্বলে

যেখানে মাংসের লালে

শিউরে উঠেছে আমার সত্তার সখ্যতা-

সেইখানে, সোনালি কিচেনে তুমি

বসন্তের প্রথম দিনেই হত্যা করেছিলে আমাকে তোমার

নিপুণ নিরিখে

[একবার শানানো ছুরির মতো]

কখনো গম্ভীর কখনো প্রেমিক শহীদ কাদরী স্পর্শ করেছেন জীবনের বিচিত্র এলাকা। অত্যাচারী শাসকের দম্ভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেমন দ্ব্যর্থহীন সত্যোচ্চারণে দ্বিধা করেননি, পরাধীন জাতির শৃঙ্খল ছেঁড়ার সাধনা করেছেন কবিতায়, তেমনি তিনি দাঁড়িয়েছেন অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পাশে। শহরের অসহায় গণিকাদের নিয়ে ব্যক্তিগত অন্তর্বেদনাকে সাবলীলভাবে তুলে আনেন তাঁর কবিতায়। তিনি তাঁদের ভূষিত করেন ‘রুগ্ণ গোলাপ’ অভিধায়। এখানে তিনি না-নাগরিক, না-আধুনিক হয়ে, হয়ে ওঠেন এক মানবিক কবি শহীদ কাদরী:

শহরের ভেতরে কোথাও হে রুগ্ণ গোলাপদল

শীতল, কালো, ময়লা সৌরভের প্রিয়তমা,

অস্পৃশ্য বাগানের ভাঙাচোরা অনিদ্র চোখের অপ্সরা,

দিকভ্রান্তের ঝলক তোমরা, নিশীথসূর্য আমার!

যখন রুদ্ধ হয় সব রাস্তা, রেস্তোরাঁ, সুহৃদের দ্বার,

দিগন্ত রাঙিয়ে ওড়ে একমাত্র কেতন,- তোমাদেরই উন্মুক্ত অন্তর্বাস,

... ... ...

আলিঙ্গনে, চুম্বনে ফেরাও শৈশবের অষ্ট আহ্লাদ!

বিকলাঙ্গ, পঙ্গু যারা, নষ্টভাগ্য পিতৃমাতৃহীন,

কাদায়, জলে, ঝড়ে নড়ে কেবল একসার অসুস্থ স্পন্দন

তাদের শুশ্রƒষা তোমরা, তোমাদের মুমূর্ষু স্তন!

... ... ...

কানাকড়ির মূল্যে যা দিলে জীবনের ত্রিকূলে তা নেই

[আলোকিত গণিকাবৃন্দ]

শহীদ কাদরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ উত্তরাধিকার-এ নিঃসঙ্গতা, অসহায়ত্ব, জুলুম, নির্যাতন তথা নগর জীবনের বিধ্বস্ত পরাধীনতা ঈর্ষণীয়ভাবে স্থান পেয়েছে। ‘তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা’ কাব্যগ্রন্থে তিনি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহে অনেক বেশি বর্ণনাত্মক হয়ে ওঠেন। ‘কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই’-তে তিনি সমসাময়িকতা ও অতিমাত্রায় আধুনিকতাকে ধারণ করেন। আমার ‘চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও’-তে তিনি প্রবাস জীবনের সুখ-দুঃখ কাতরতাকে মিলিয়ে নিতে গিয়ে অসামঞ্জস এক পৃথিবীর মরীচিকায় হারিয়ে গিয়েছেন।

আজকের একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আজকের প্রজন্ম কবি শহীদ কাদরীকে কে কতটুকু স্মরণ করছেন, তাঁর কবিতা এ প্রজন্মের কাছে কীভাবে গ্রহণীয় বা বাতিল হয়ে যাচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখার বিষয়। শহীদ কাদরী, যিনি পোস্টমডার্ন ধারণা সম্পর্কে এমন শানানো মন্তব্য করেছেন এবং উত্তর-আধুনিক ধারণাকেই বাতিল করে দেন, এবং নিজেকে যিনি বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের প্রায় সর্বশেষ সেন্টিমেন্টের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত রাখতে চান, সে-নিরিখে আজকের একজন তরুণ সাহিত্যকর্মীর সঙ্গে তাঁকে বিভাজন করে খুব দূরে রাখার কোনো সুযোগ নেই। বরং শহীদ কাদরী তাঁর কবিতার তারুণ্যেই প্রায় আজকের নতুন কবিতাকর্মীর সমসাময়িক হয়ে ওঠেন। অনেক অগ্রজকেই তো আগামি দিনের পাঠক মুহূর্তে ভুলে যাবেন সময়ের প্রবাহধারায়, আবার অনেককেই রেখে দেবেন তাঁদের সার্বক্ষণিক পাঠের তালিকায়। তেমনি আমার বিশ্বাস, আরো দীর্ঘদিনই কবি শহীদ কাদরী আলোকিত করে যাবেন আগামি দিনের পাঠক তথা তরুণ কবির পাঠের তালিকা। তাঁর কবিতার তারুণ্য আরো দীর্ঘদিন বাংলা কবিতাকে অদম্য শক্তি এনে দেবে, সাহস দেবে, স্পন্দন দেবে, সন্দেহ নেই। কবি শহীদ কাদরীর প্রস্থান একদিকে তাঁর জন্য যেমন পুনরুজ্জীবনের ভেতর দিয়ে প্রকৃত কবির বংশ লতিকায় ঠায় করে নেয়া কিংবা নীরব পুনরুত্থান; অন্যদিকে আমাদের তরুণ প্রজন্মেরও শহীদ কাদরীকে নতুন করে খুঁজে ফেরার পথে আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া।

-

সাময়িকী কবিতা

-

আবুবকর সিদ্দিকের ছোট গল্পে রাজনীতি

-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার

-

চরফুলের কন্যা

-

প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল

-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান

-

মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প

-

আবদুল মান্নান সৈয়দের ‘জ্যোৎস্না-রৌদ্রের চিকিৎসা’

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

আনন্দদায়ক ও অপ্রত্যাশিত নোবেল পুরস্কার

-

জীবনবোধ ও শিল্পকর্ম

-

নজরুলের গল্প ও উপন্যাস

-

কৃষ্ণাঙ্গ দাস থেকে হয়ে উঠেছিলেন খ্যাতিমান কবি

-

শ্রাবণ বর্ষণে

-

শতবর্ষ পরে ‘মিসেস ডালোওয়ে’

-

স্কাল্পচারের জগতটা আস্তে আস্তে ব্যাপকতা পাচ্ছে