উপ-সম্পাদকীয়

চিত্রকর সুলতানের কৃষিচিন্তা

পাভেল পার্থ

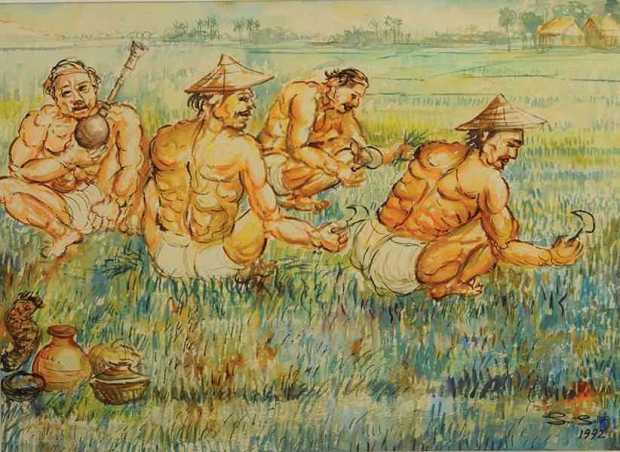

শিল্পী এস এম সুলতানের আঁকা ছবি

বরেণ্য চিত্রকর এস এম সুলতান কত ছবি এঁকেছিলেন তার কোনো হিসাব আমাদের কাছে নেই। আমি তার খুব বেশি চিত্রকর্ম দেখিনি। নড়াইলের সুলতান কমপ্লেক্স, শিল্পকলা একাডেমি, বেঙ্গল গ্যালারি ও জাতীয় জাদুঘরের প্রদর্শনীতে সরাসরি তার কিছু চিত্রকর্ম দেখেছি। এছাড়া নি¤œউল্লিখিত প্রকাশনাগুলোতে তার কিছু চিত্রকর্ম দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। এর ভেতর আছে নবকৃষ্ণ বিশ্বাসের ‘এস এম সুলতান : অন্তরঙ্গ জীবনকথা (২০১৩)’, তারেক মাসুদের ‘আদমসুরত (১৯৮৯)’ প্রামাণ্যচিত্র, ১৯৮৭ সালে জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকায় অনুষ্ঠিত এস এম সুলতানের একক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ, নাসির আলী মামুনের সম্পাদনাগ্রন্থ ‘এস এম সুলতান জীবন দর্শন ও শিল্প (২০২৩)’ এবং ‘এস এম সুলতান স্বদেশ প্রকৃতি মানুষ’, মহসিন হোসাইনের ‘স্মৃতির অলিন্দে শিল্পী সুলতান (২০১১)’, মহসিন হোসাইনের অনুলিখনে আত্মস্মৃতি ‘শিল্পী সুলতানের আত্মকথা জীবনের জলরং (২০১৯), নুরুল আলম আতিক সম্পাদিত লিটলম্যাগ ‘নৃ’ এর এস এম সুলতান সংখ্যা (১৯৯০), সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সুবীর চৌধুরী সম্পাদিত ‘এস এম সুলতান স্মারক গ্রন্থ (১৯৯৫)’, সৈয়দ নিজারের ‘ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউনিবেশায়ন ভাবনা (২০১৭)’, বাংলা এবং ইংরেজিতে এস এম সুলতান লিখে গুগল সার্চ করার পর যে ফলাফল আসে সেখানকার চিত্র, এৎবধঃ সধংঃবৎ ঝগ ঝঁষঃধহ, উৎধরিহম বীযরনরঃরড়হ: টহংববহ ঝঢ়বহফড়ঁৎ (২০১৩), শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীর ক্যাটালগ (১৯৭৫), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এস এম সুলতানের একক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ (১৯৭৬), মৃত্যুর পর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত ‘শিল্পী এস এম সুলতানের চিত্রপ্রদর্শনীর ক্যাটালগ (১৯৯৪) কিংবা সুভাষ বিশ্বাসের ‘শিল্পী এস এম সুলতান : বৈচিত্র্যময় শিল্পজীবন (২০১৬)’ নামক বই। সুলতানের চিত্রকর্ম বিষয়ে আলাপগুলোকে একত্র করলে এই ভাষ্য প্রকট থাকে যে, সুলতান ‘কৃষক’ এবং ‘কৃষির’ ছবি এঁকেছেন। সুলতানের কৃষকের পেশি, শ্রেণী, বর্গ, জেন্ডার নিয়ে আলাপ জারি থাকলেও তার কৃষিচিন্তা নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলাপ নাই। সুলতানের চিত্রকর্ম আমাদের কোন ধরনের কৃষিব্যবস্থার প্রতি দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল করে তুলে কিংবা কোন কৃষিজগতের শক্তি সুলতানকে ক্রমশ চিত্রকর্মী করে তুলেছে এসব আলাপও খুব কম।

গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর বিকাশ ও বিবর্তনে সবাই প্রাণ-প্রজাতির মতো প্রজাতি হিসেবে মানুষের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক মিথষ্ক্রিয়ার এক যুগপৎ বিস্ময়কর উদ্ভাবন ‘কৃষিকাজ’। প্রজাতি হিসেবে ‘হোমো স্যাপিয়েন্সরাই’ প্রায় দশ-বারো হাজার বছর আগে পৃথিবীতে কাঠামোগত কৃষির সূচনা করেছিল। তবে এই কৃষি-সূচনায় নিয়ানডার্থাল, ডেনোসোভান, ইরেক্টাস কিংবা ফ্লোরিয়েনসিস প্রজাতির মানুষেরও লক্ষ বছরের অগ্রগতি কোনো না কোনোভাবে ভূমিকা ও অবদান রেখেছে। নিদারুণভাবে এই কৃষিকাজই হত্যা করেছিল অগণিত বুনো প্রাণপ্রজাতি ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র। নির্দয় গণহত্যা আর গণবিলুপ্তি ঘটিয়েই দুনিয়ার ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কৃষিকাজ। কৃষিজীবী কৃষিসমাজ। কিন্তু গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে কৃষিকাজের জন্য আমূল পাল্টে ফেলা হয়েছে পৃথিবীর ভিত। মূলত ষাটের দশকে শুরু হওয়া তথাকথিত ‘সবুজবিপ্লবের’ মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ঘটেছে এক পরিবেশগত অন্যায়। অগণিত উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির গণবিলুপ্তি ঘটেছে। মানুষ শুধু একতরফাভাবে নিজের খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে দুনিয়ার তাবত প্রাণ-প্রজাতির খাদ্যভা-ার ছিনতাই করেছে। কারণ সবুজবিপ্লবই কৃষিতে বিদ্যমান স্থানীয় প্রযুক্তি, স্থানীয় জাত ও বিকাশমান কৃষিচিন্তাকে হটিয়ে বিদায় করেছে। আর অত্যন্ত সফলভাবে ঘটানো এই পরিবেশগত অন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছে কৃষকের নিজস্ব জ্ঞান ও শস্যফসলের প্রতি অবিশ^াস, সিনথেটিক সার, রাসায়নিক বিষ, যন্ত্রচালিত সেচ, হাইব্রিড বীজ ও জেনেটিক ফসলের বাণিজ্যকে। মূলত কৃষকের শ্রমে-ঘামে এই অগ্রগতি গড়ে উঠলেও কৃষির ধরন, দর্শন ও মনস্তত্ব নিয়ে আমাদের কোনো পাবলিক তর্ক ও তৎপরতা তেমন নেই। বাংলাদেশের কৃষি কেমন হবে, কৃষিজীবন কেমন হতে পারে এই পাবলিক কৃষি-জিজ্ঞাসা আমাদের নেই।

কৃষি, প্রাণ-প্রকৃতি ও খাদ্যব্যবস্থার নিরাপত্তা এবং সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে বহুজন বহু যুগান্তকারী কৃষিপ্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বিদ্যমান পুঁজিবাদী কাঠামোর চাপিয়ে দেয়া মুনাফানির্ভর বিপজ্জনক কৃষি উৎপাদনের বিরুদ্ধে বহু বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিয়েছেন। চিত্রকর সুলতানও তার চিত্রকর্মের ভেতর দিয়ে নয়াউদারবাদী এজেন্সি, ক্ষমতাকাঠামো ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনব্যবস্থাকে প্রশ্ন করেছেন। সুলতানের চিত্রকর্মের কৃষকের পেশি নিয়ে তুমুল তর্ক হয়েছে। যারা মনে করেন এই চিত্রভাষ্য ‘অস্বাভাবিক’ এবং ‘বাস্তবতা বহির্ভূত’ তারা আদতেই কী আশা করেন? কিংবা কৃষির দশ হাজার বছরের ইতিহাসে প্রশ্নহীন অস্বীকৃতি আর নিপীড়ন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষকদের কীভাবে পাঠ করেন? এই যে কৃষক, এখনো একমাত্র, মানুষসহ গবাদি প্রাণিসম্পদের আহারের জোগানদার, দুনিয়াময় বাহাদুরি সামলে দাঁড়িয়ে থাকা এই কৃষকের ‘পেশি’ কী কেবলমাত্র নিতান্তই ‘শারিরীক অবয়ব’? কৃষকের পরিবেশগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পেশীময়তাকে কী আমরা বরাবরই ইতিহাসের প্রবল ক্ষমতায় চাপা দিয়েই রাখব? দাবিয়ে রাখব? কিন্তু সুলতান বিশ্বাস করেন এই দাবিয়ে রাখার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো জরুরি। তাই কৃষকের জেগে থাকা প্রতিরোধী চৈতন্যকেই সুলতান পেশিবহুল বাস্তবতা হিসেবে পাঠ করেন। পল্লীকবি জসীম উদ্দীনের ‘হলদে পরীর দেশে (১৯৬৫)’ থেকে জানা যায়, তার উপদেশমতো দেশের জনসাধারণের কথা চাক্ষুস জেনে তাদের ছবি আঁকার জন্য সুলতান দেশে চলে আসেন। সুলতান নড়াইলের কৃষিজীবন, কৃষকের যন্ত্রণা ও লড়াই, কৃষক আন্দোলন সবকিছু বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। কৃষক নেতা অমল সেন, নূরজালালদের সঙ্গে তার বিস্তর আলাপ হয়েছে। দেখা গেছে বিশ্বায়িত ক্ষমতার নীতি ও কর্তৃত্বই মূলত বাংলাদেশসহ দুনিয়ার কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকে ষাটের দশক থেকে কাঠামোগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সুলতানের একেবারেই তরুণ বয়সে বিশেষ করে তার নড়াইলে ফিরে আসার পরই দুম করে ‘সবুজবিপ্লবের’ এই নিয়ন্ত্রণ তার চারধারের একধরনের মুখস্থ গ্রামীণ কৃষিপরিবেশকে জোরজবরদস্তি করেই বদলে দিতে থাকলো। এমনকি এটি উপনিবেশিক নীলচাষ বা তেভাগার মতো কেবলমাত্র কৃষকের ওপর নিদারুণ যন্ত্রণা নয়; বরং সবুজবিপ্লবের মাধ্যমে জমি, জবান, জগত সবকিছুই বিশ্বায়িত অদেখা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে বন্দী হতে থাকলো রাষ্ট্রীয় নীতিগত কৌশলের মাধ্যমে এবং স্থানীয় প্রভাবশালীদের বাণিজ্য বিস্তারের ভেতর দিয়ে।

সুলতানের চিত্রকর্মের গ্রামীণ কৃষক পরিবার কী ধানের ভাত খায়? কিংবা এসব জমিতে কী জাতের ধানের আবাদ হয়? ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার ১৮৭৫ সালে বৃহত্তর বাংলার যে পরিসংখ্যান প্রতিবেদন উল্লেখ করেন, সেখানে ২৪-পরগণা ও সুন্দরবন অঞ্চলে তখনকার সময়ে প্রচলিত ৯৯টি আমন ধানের নাম আছে। ২০০৪ সালে ‘দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের স্থানীয় ধানের জনউদ্ভিদতাত্ত্বিক সমীক্ষা’ কাজের সময় নড়াইল সদর থেকে বেশ কিছু আমন ও আউশ মৌসুমের ধান জাতের নাম সংগ্রহ করি। হান্টারের তালিকার সঙ্গে কিছু নামের মিল পাই। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮২ সালে ‘দেশি ধানের জাত’ নামে একটি বই প্রকাশ করে। তৎকালীন বৃহত্তর যশোর জেলার মোট ৯৪৯টি জাতের নাম পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় নড়াইল অঞ্চলে সুলতানের সময়ে প্রচলিত আমন, আউশ ও বোরো মৌসুমের ধানের জাতই সুলতানের ছবির কৃষকদের চাষ করার কথা। হতে পারে তা বাঁশীরাজ, তালা, ঝুলই, ঢেপো, দীঘে, বড়দীঘে, বান্ধবজটা, চানমনি, মহেশকানি, গৌড়কাজল, দলকচু, সাদা চাপড়া, মনোহর, ভজন, করবিল, উড়ি দলকচু, রাঙাদীঘে, গৌড়মনি, করচামুড়ি, জটা, রায়েদা, উড়িধান, কলমঘট, দুধশাইল, খেজুরছড়ি, ধলসুর, পাটনাই, মাটিয়াচাল, হোগলা, করিমশাল, সুন্দরীশাল, শীতলজিরা, দাদখানি, লতাআমন, বাসমতি, চিনাকানি, বীরপালা, হেলেঞ্চা, দূর্গাভোগ, হনুমানজটা, মরিচশাল, গোপালভোগ, করিমশাল, সুন্দরীশাল, শীতলজিরা, দাদখানি, পিপঁড়েশাইল, আতশ বালাম, গন্ধকস্তুরি, লক্ষীকাজল, সাদামোটা, শিশুমতি, নোনাবালাম, রাঙাবালাম, শিলকমল, জবাকুসুম, বিলকন্ডল, কালামোচা, সোদীঘে, ভাওয়ালি, কুসুমফুল, শবরীমালতী , হাঁসা, চন্দ্রকানা, পরাঙ্গী, আশা, হাসাকালা, ধলাকালা, শ্রীফুলেন, রাতুল, নোড়ই, মইসদল, বেউড়ি, কালাবকরি, গম্ভীর, টেপাকান্দি, লক্ষীকাজল, ঘৃত্তিকমল, হনুমানজটা, বাওই কিংবা কালাবোরো, লালবোরোর মতো কোনো দেশি ধানের জাত। আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনও বলেছেন তিনি সুলতানের বাড়িতে লাল আমনের ভাত খেয়েছেন, তিনি নিজেও কয়েকবার বাজার করার সময় ওইসময় বাজার থেকে লাল চাল কিনেছিলেন। নড়াইলের অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অনেকেই জানান সুলতান আমনের বাঁশীরাজ ধানের ভাত খেতেন এবং রাঙাদীঘে কিংবা গৌড়মনি আমনের এই জাতগুলোর ভাত লাল হয় সেগুলোও হতে পারে। আবার অনেকে বলেছে আউশের পরাঙ্গী বা হাঁসা ধানের ভাতও হতে পারে।

সুলতানের চিত্রকর্ম থেকে আমাদের আন্দাজ হয় তিনি আমন মওসুমের ছবি এবং মূলত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের ছবি বেশি এঁকেছেন অন্য মৌসুম বা ঋতুর তুলনায়। পাটচাষের জমি, পাটজাগ দেয়ার জন্য পানি, পাটের বাজার সবকিছু যখন কমছে সুলতান তখন চিত্রকর্মের ভেতর দিয়ে পাটজীবনের পক্ষে দাঁড়ান। পাট চিত্রকর্মের ভেতর দিয়ে এই প্রমাণ হাজির রাখেন, যে, আমাদের পাটজীবন ছিল এবং আমরা পাটজীবন প্রার্থনা করি। সুলতানের কৃষিচিত্রকর্মের ক্ষেত্রে কৃষিজমিনের বেশিরভাগই ভোর থেকে মধ্যদুপুরের। ফসল পরিবহন, ধানমাড়াই এবং বাড়ির কাজের বেশকিছু ছবিতে বিকেলের দৃশ্য আছে। এছাড়া নদীর তীরে বিকাল বা সন্ধ্যার ছবি আছে। রাতের ছবি দেখিনি। হয়তো সুলতানের কৃষকেরা জীবাশ্ম-জ্বালানি বিরোধী। কার্বন-নিরপেক্ষ জীবনযাপন করে। দিনের আলো থাকতে থাকতে তারা কাজ শেষ করে। সুলতানের চিত্রকর্ম থেকে আমরা জেলেজীবন, মাছবৈচিত্র্য এবং এক যৌথ নদীজীবনের ছবি পাই। সুলতানের ছবিতে নানাভাবে নদী আছে। কিন্তু সুলতান কেবলমাত্র নদীর তথাকথিত নৈসর্গিক দৃশ্য আঁকেননি। নদীর জীবনভর পরিবেশগত অবদানের প্রতি সুলতানের চিত্রকর্ম কৃতজ্ঞতা জানায়। আলোকচিত্রী নাসির আলী মামুনকে সুলতান বলেছিলেন, ‘...আমি জীবনে ৮০ রকমের শাক খেয়েছি। এর ভেতর তিতা শাকই আছে ১০ রকমের। কিন্তু এখন আছে মাত্র ১৬ রকমের।’ সুলতানের চিত্রকর্মজুড়ে এসব শাক-লতার ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে।

সুলতানের বর্ষাকালের ‘বৃষ্টিমুখর’ কোনো চিত্রকর্ম আমি দেখিনি। বিশেষ করে ‘বর্ষণমুখর দৃশ্য’ বা ‘বৃষ্টি পড়া’ বা ‘বৃষ্টি¯œাত মানুষ বা প্রকৃতি’, সাধারণভাবে যা ‘রোমান্টিক শৈল্পিক ইমেজ’ প্রতিষ্ঠা করে বা অধিপতি সৃজনতলে ‘নান্দনিকতাকে’ প্রতিষ্ঠা করে। বর্ষাকালের মতো বসন্তকাল বা শরৎকালও সুলতানের ছবিতে দেখিনি। সুলতানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিত্রকর্মের নাম দেয়া হয়েছে, ‘চরদখল’ কিংবা ‘ক্ষেতদখল’। কিন্তু সুলতানের কৃষকেরা তো কোনো দখলবাজিতে নাই, তারা দখল করে না, তারা দখলের প্রতিবাদ করে। তারা মুক্ত ভূমি ও মুক্ত জলার জন্য লড়ে। দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ‘ক্ষেতদখল’ ছবিটি দেখে আমার খুব আলফ্রেড সরেন বা নরেন্দ্রনাথ মুন্ডাদের কথা মনে হয়। নওগার মহাদেবপুরের ভিমপুর সাঁওতাল পাড়ার মানুষেরা বুনেছিলেন ধান, ৪৬০ বিঘা জমিনে। ২০০০ সালের ১৮ আগস্ট হাতেম আলী ও গদাই লস্করের ভাড়াটে বাহিনী জমি ও বসতি দখল করে সশ্রস্ত্র হামালা চালায়। আলফ্রেড সরেনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন সাঁওতাল পাড়া। নিহত হন আলফ্রেড সরেন। ২০২২ সনের ১৯ আগস্ট সাতক্ষীরার ধূমঘাট অন্তাখালী মুন্ডাপাড়া অবরুদ্ধ করে ভূমিদখলদাররা হামলা করে। জীবন ও জমিন বাঁচাতে গিয়ে নিহত হন নরেন্দ্রনাথ মুন্ডা। সুলতানের চিত্রকর্মের আরেক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তার কৃষিজমিনে কোনো আইল নাই। সুলতান হয়তো গ্রামের সব জমিনকে সামাজিক জমি হিসেবে পাঠ করেন। কিন্তু ‘যাত্রা (১৯৮৬)’ নামের একটি দীর্ঘ তৈলচিত্র দেখলে আমাদের অন্তর চুরমার হয়ে যায়, চারধার বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এই যাত্রা কী গ্রামীণ কৃষকের কৃষি থেকে প্রতিদিন উচ্ছেদ হয়ে শহরে গিয়ে দিনমজুরি করবার নিদারুণ বাস্তবতা? সুলতানের ‘কৃষি-জিজ্ঞাসা’ এমনিভাবে বর্তমান কৃষির ছিন্নভিন্ন জগতে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে প্রমাণ হিসেবে বহুত্ববাদী কৃষিপরম্পরার এক কৃতজ্ঞ চিত্রদলিল হাজির করে। এই চিত্রদলিল নয়াউদারবাদী উপনিবেশকে প্রশ্ন করতে আমাদের জন্য শক্তি ও সাহস ক্যানভাসে জারি রাখে।

[লেখক : গবেষক, পরিবেশ ও প্রতিবেশ]

-

দেশি মাছ রক্ষায় অভয়াশ্রম

-

আলুর বাজার বিপর্যয় : কৃষকের ভাগ্যে লোকসান

-

নীল নদের পানি নীল নয়

-

বিশ্ব বাঘ দিবস

-

ঢাকার কি রিস্ক এনালাইসিস করা আছে?

-

সোনার হরফে লেখা অনন্য শিক্ষকের নাম

-

পরীক্ষার পর পরীক্ষা, কিন্তু কোথায় মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের ভিত্তি?

-

বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন বাদ কেন?

-

সময়ের স্বৈরতন্ত্র : প্রতীক্ষা, ক্ষমতা ও জীবনের অসমতা

-

জলবায়ু পরিবর্তন মডেলে গণিতের ব্যবহার

-

দুর্ঘটনাজনিত দুর্যোগ-পরবর্তী করণীয় কী?

-

ডেঙ্গু, জিকা আর চিকুনগুনিয়া : একই উৎস, ত্রিমুখী সংকট

-

কেন থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়ার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি?

-

দুর্নীতি নির্মূল করা কি সম্ভব?

-

দরকার মানসম্মত শিক্ষা

-

ইসরায়েলের যুদ্ধনীতি ও বিশ্ব নিরাপত্তার সংকট

-

রম্যগদ্য : ‘বেইমান রাইট ব্রাদার্স’

-

মানসিক স্বাস্থ্যসেবা : আইনি কাঠামো, সংকট ও সম্ভাবনার দিক

-

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

-

দুর্যোগে অবিবেচকদেরকে কি দায়িত্বশীল ভাবা যায়?

-

ওয়াসার পদ্মা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট : এক জীবন্ত বোটানিক্যাল গার্ডেন

-

রেলপথের দুর্দশা : সমন্বিত পরিকল্পনা না হলে বিপর্যয় অনিবার্য

-

বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র নাকি ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ?

-

পিরোজপুরের স্কুলটির ফলাফল বিপর্যয় এবং আচরণগত অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ

-

কোনো শাসকই অপরাজেয় নয়

-

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : বাঙালিকে রুচির দৈন্যে টেনে নামানো হচ্ছে

-

জনসংখ্যা ও যুবশক্তির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

-

রাষ্ট্রের কাছে স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা চাই