উপ-সম্পাদকীয়

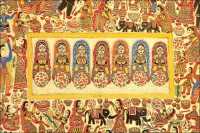

জামাই মেলা : উৎসব, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির রঙিন চিত্রপট

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

জামাই আদর বলতে বোঝায় এক বিশেষ ধরনের আপ্যায়ন ও কদর। বাঙালি পিতা-মাতারা মেয়ের জামাইকে বিশেষভাবে সম্মান জানান ও আপ্যায়ন করেন। এই আদর-আপ্যায়নের চর্চা থেকে বাংলা সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছে একটি উৎসবÑ জামাই মেলা। বাংলার জনপদে জামাই মেলা নির্দিষ্ট কোনো তারিখে দেশব্যাপী উদযাপিত হয় না। এটি অঞ্চলভেদে বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত হয়, এবং তার সময় নির্ধারিত হয় ওই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদনের মৌসুম অনুযায়ী। দেশের নানা অঞ্চলে সারা বছরজুড়ে নানা কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয়। তবে উৎপাদনের তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন সময় জমজমাট হয়ে ওঠে এসব মেলা। বাঙালির পরিচিত প্রবাদÑ মাছে-ভাতে বাঙালিÑ শুধু খাদ্যাভ্যাস নয়, উৎসব-সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে। মাছের মৌসুম ঘিরে যেমন মৎসমেলা বসে, তেমনি জামাই মেলাও সেই প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের ভিন্ন সময়ে বসে এসব জামাই মেলা, যা শুধু আপ্যায়ন নয়, বরং এক সামাজিক মিলনমেলা হিসেবেই পরিগণিত হয়।

গাজীপুরের জামাই মেলা বেশ প্রাচীন। অনেকের মতে, ১৯১০ সাল থেকে পৌষ-সংক্রান্তি উপলক্ষে এই মেলার প্রচলন ঘটে। কেউ কেউ মনে করেন, এর শুরু আরও আগে, ১৮ শতকে। প্রথমদিকে এটি ছিল মাছের মেলা, কারণ শীতকালে গাজীপুরের নদ-নদী ও বিল-ঝিলে পানি কমে গিয়ে প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। ফলে শীতকালে মাছভর্তি এই মেলাকে কেন্দ্র করে শ্বশুরবাড়িতে জামাইদের দাওয়াত দেয়া শুরু হয়। মেয়েরা স্বামীদের নিয়ে বাবার বাড়িতে আসেন, জামাইরা মেলা থেকে মাছ কেনেন, এবং তা শ্বশুরবাড়িতে উপহার দেন। এই প্রথাই পরবর্তীতে ‘জামাই মেলা’ নামে পরিচিতি পায়। মেলায় মাছ ছাড়াও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মিষ্টি, খেলনা, জামাকাপড়, আসবাব, হস্তশিল্পসহ নানাবিধ সামগ্রী বিক্রি করেন। বিনোদনের অংশ হিসেবে থাকে পুতুলনাচ, নাগরদোলা, লাঠিখেলা ইত্যাদি। বগুড়ার পোড়াদহ মেলা এক ঐতিহাসিক উৎসব। প্রায় চারশত বছর আগে এই মেলার সূচনা বলে জানা যায়। একসময় এক সন্ন্যাসী পোড়াদহ গ্রামের একটি বটগাছের নিচে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে সেখানে আশ্রম গড়ে ওঠে এবং সন্ন্যাসী পূজার প্রচলন হয়। প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষ বুধবার স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পূজায় অংশ নেন। পরে এটি রূপ নেয় এক বিশাল মেলায়। ধর্মীয় সীমারেখা অতিক্রম করে এই মেলা এখন সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মিলনমেলা। সন্ন্যাসী পূজাটি আজও মেলার কেন্দ্রবিন্দু। টাঙ্গাইলের রসুলপুরে জামাই মেলা বসে প্রতি বছর ১১, ১২ ও ১৩ বৈশাখ। দেড়শ বছরের বেশি পুরনো এই মেলা মূলত বৈশাখী মেলা হলেও জামাইদের অংশগ্রহণ ও কেন্দ্রীয় ভূমিকার কারণে ‘জামাই মেলা’ নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছে। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা জামাইদের দাওয়াত দেন। জামাইরা উপহার হিসেবে মাছ, মাংস, ও অন্য বাজারসামগ্রী নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসেন। এ মেলায় সাধারণ মানুষও ভিড় করেন, ফলে এটি হয়ে ওঠে এক বৃহৎ সামাজিক উৎসব। নওগাঁ জেলার জামাই মেলাগুলোও ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও মূলভাব একটাইÑ মেয়ে-জামাইয়ের পুনর্মিলনকে কেন্দ্র করে আয়োজন। রানীনগর উপজেলার বয়লাগাড়ি মেলাও একটি বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে জামাই মেলা হিসেবে। প্রতি বছর ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর মাটি ফাঁকা হওয়া ধানখেতে আয়োজিত হয় এই মেলা, যেখানে মাছ-মাংস, জামাকাপড়, প্রসাধনীসহ নানা দ্রব্য বিক্রি হয়। নাগরদোলা, জাদু প্রদর্শনীসহ বিনোদনের আয়োজন থাকে।

বাংলার আরেকটি প্রসিদ্ধ জামাইকেন্দ্রিক উৎসব হলো জামাই ষষ্ঠী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উদযাপিত এই উৎসবের সঙ্গে রয়েছে সামাজিক ও লৌকিক প্রথার মিলন। পুরনো সমাজব্যবস্থায় একটি বিবাহিত মেয়ে পুত্রসন্তানের জন্ম না দেয়া পর্যন্ত পিতামাতার বাড়িতে যেতে পারত না। এই নিষেধাজ্ঞা লাঘবে একদিন মেয়েদের জামাইসহ বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে ষষ্ঠীপূজার মাধ্যমে প্রথাগত সম্মান দেখানো হতো।

এই দিনে শাশুড়ি নিজের কন্যা ও জামাইয়ের মঙ্গল কামনায় দেবী ষষ্ঠীর পূজা করেন। জামাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শ্বশুরবাড়িতে নিরামিষ-আমিষসহ নানা আয়োজন করা হয়। জামাই ষষ্ঠী এখন কেবল লৌকিক ধর্মাচার নয়, বরং এক সামাজিক উৎসব হয়ে উঠেছেÑ যেখানে পরিবার একত্রিত হয়, সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

বাঙালিরা বারো মাসে তেরো পার্বণ পালন করে। প্রতিটি উৎসবই বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, সাম্প্রতিক সময়ে নানা ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতায় এসব উৎসব-সংস্কৃতি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। বাঙালি সমাজের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে ধরে রাখতে হলে এসব সামাজিক উৎসবকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উদারতায় উদযাপন করা উচিত।

জামাই মেলা শুধু একটি উৎসব নয়Ñ এটি বাঙালির সামাজিক সম্পর্ক, অতিথিপরায়ণতা, কৃষিভিত্তিক জীবনের ছাপ ও আন্তরিকতা প্রকাশের এক বহুমাত্রিক রূপ। সময়ের ব্যবধানে হয়তো রূপ বদলেছে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বার্তা আজও সমান গুরুত্বপূর্ণÑ সম্পর্ককে উৎসবের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা।

[লেখক : উন্নয়নকর্মী]

-

হারিয়ে যাওয়া ক্লাস, কঠোর মূল্যায়ন আর প্রশ্নের জটিলতায় নুয়ে পড়া এক প্রজন্ম

-

বৈষম্য দূর করে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলুন

-

চিকিৎসা যেন বাণিজ্যের হাতিয়ারে পরিণত না হয়

-

পথশিশু ও বাংলাদেশে সামাজিক চুক্তির ব্যর্থতা

-

মেগা প্রকল্প : প্রশ্ন হওয়া উচিত স্বচ্ছতা নিয়ে

-

আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জরুরি

-

স্মার্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : উপগ্রহ চিত্র ও ওয়েবসাইটের অপরিহার্যতা

-

ক্ষমতা ও জনপ্রশাসন : আমলাতন্ত্রের ছায়াতলে আমজনতা

-

জনসংখ্যা : সম্পদ না সংকট?

-

ব্রিকসে নতুন ভূ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান

-

রম্যগদ্য : ‘ল্যাংড়া-লুলা, আতুড়-পাতুড়’

-

আষাঢ়ী পূর্ণিমা : আত্মশুদ্ধির সাধনায় বুদ্ধের অনন্ত আলো

-

বদলে যাওয়া মাটিতে সাহসী বীজ : জলবায়ুর বিপরীতে বাংলাদেশের কৃষির অভিযোজনগাথা

-

জুলাই অভ্যুত্থান-গাথা : ‘শিকলে নাহি দিব ধরা’

-

প্রাচীন যৌধেয় জাতি ও তাদের সাম্যবাদী শাসন

-

গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন

-

টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি

-

রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা

-

রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...

-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক

-

জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা

-

টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং

-

ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়

-

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট

-

আসামি এখন নির্বাচন কমিশন

-

কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?

-

এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?

-

মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’