literature » samoeky

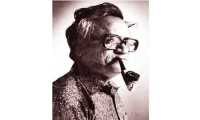

যতীন সরকারের সঙ্গে কথোপকথন

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’

যতীন সরকার / জন্ম : ১৮ আগস্ট ১৯৩৬; মৃত্যু : ১৩ আগস্ট ২০২৫

যতীন সরকার একজন মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। মুক্তবুদ্ধি চর্চা, তার আজীবনের ব্রত। বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে সমাজ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র-রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শনের গতি-প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তাকে বিশ্লেষণ করেন। একই সঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজ বিকাশের গতিরেখা ধরে মানুষের মূল্যবোধ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি গণসংগ্রামের বিশ্লেষণ তাঁর লেখায় ফুটে ওঠে। সাহিত্যের ভাববাদী তত্ত্ব ও মার্কসীয় সাহিত্যকে পর্যবেক্ষণ করেন সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে। তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন হিন্দু মুসলিম মানস, তার অন্তর্লোক, অনক্ষর কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী, নিম্নআয়ের মানুষ, ছাত্র ও মধ্যবিত্তের ভাবলোক, প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি, প্রগতিশীল গণআন্দোলন, ’৪৭-এর দেশ ভাগ, ’৫২’র ভাষা আন্দোলন, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক অবক্ষয় এবং গণতন্ত্রের পথে অভিযাত্রা। এই কালপরিক্রমা তাঁর লেখার অনিবার্য প্রসঙ্গ। এভাবে যতীন সরকার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন রুচিশীল, যুক্তিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসেবে। বাংলাদেশের যে ক’জন মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষমতা, বৈষয়িক লোভ ও মোহের ঊর্ধ্বে উঠে সংস্কৃতি সেবা করে থাকেন, তিনি তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি ‘বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী’র সভাপতি এবং ‘সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র’ নামক একটি তত্ত্বমূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে সাহিত্যের কাছে প্রত্যাশা, বাংলাদেশের কবিগান, বাঙালি সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সংগ্রাম, মানব মন মানব ধর্ম, গল্পে গল্পে ব্যাকরণ, পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন, মানব ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব ও পাকিস্তানের ভূত দর্শন। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১০ সালে স্বাধীনতা পদকসহ ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমি থেকে ডক্টর এনামুল হক স্বর্ণপদক, খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার, মনিরুদ্দীন ইউসুফ ও ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর রচিত ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন’ গ্রন্থটি ১৪১১ সালে ‘প্রথম আলো’র শ্রেষ্ঠ মননশীল গ্রন্থ হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। কয়েক বছর আগে যতীন সরকারের এ দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন সোহেল মাজহার

সোহেল মাজহার : আপনি দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি নিয়ে কাজ করছেন। গভীর দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধানী মনোযোগ সহকারে আপনি কাজ করে থাকেন। আমাদের এই সময়ের সমাজ সংস্কৃতির প্রবণতা কী?

য. স. : সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। বলতে পারি স্বাধীনতা আন্দোলন এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পর, সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, সেটাকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। আমাদের রাজনীতিকরা এ ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, স্বাধীনতার ঠিক পরেই তারা যখন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন, সেই সাংস্কৃতিক ধারা এগিয়ে নেয়ার জন্য, তাদের যা করা উচিত ছিল, তারা সেটি করেননি। ক্ষমতায় গেলে যা হয়, তাই তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। জনগণের মধ্যে একটা হতাশা দেখা দিয়েছিল। সেই হতাশার ফলে বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। কিন্তু আশ্চর্য, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার ফলে, তার যে প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি, এ কিন্তু বাস্তব সত্য। এর কারণ আমরা কেউ বিশ্লেষণ করিনি।

সো. মা. : আপনার দৃষ্টিতে কারণ কী?

য. স. : বঙ্গবন্ধুকে তাঁর পারিপার্শ্বিক অনুসারী লোকেরা সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে, বঙ্গবন্ধুর নামে, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন, স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধুকে তিনি কোনো সময় খাটো করেন নাই। বঙ্গবন্ধুর আশপাশের লোকজন বঙ্গবন্ধুর নিকট তাজউদ্দীন সম্পর্কে মিথ্যা ও ভুল ধারণা ব্যক্ত করেছেন, তাজউদ্দীন সম্পর্কে ভুল বুঝিয়েছেন। এমনকি এমনও শোনা যায়, কীভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, তিনি তা বলতে চেয়েছেন, বঙ্গবন্ধু শোনার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাজউদ্দীন যদি ইচ্ছা করতেন বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে গিয়ে দল গঠন করতে পারতেন, হৈ চৈ করতে পারতেন, তিনি কিছুই করেন নাই। উপরন্তু বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তিনিও নিহত হলেন। এ বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ বা যথাযথ মূল্যায়ন আওয়ামী লীগের করা উচিত। আর ঘটনা হয়েছে কী স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেছে হয় ‘ক’ দলের কাছ থেকে না হয় ‘খ’ দলের কাছ থেকে। ক ও খ দলের বাইরে সত্যি কথা বলা বুদ্ধিজীবীদের ভেতরও নাই। ফলে সত্যি কথা বলতে কি সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক প্রকার শেষ হয়ে গেল। যদি নতুন করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা না যায়, তাহলে আমাদের রাজনীতিরও সুস্থতা আসবে বলে আমি মনে করি না।

সো. মা.: আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম তা নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গেছে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব বড় নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

য. স. : আমার ধারণায় আমি যতটুকু ইতিহাস জানি, এমন ভাষণ পৃথিবীতে আর দেয়া সম্ভব হয়নি। এমনভাবে ভাষণ দেয়া হলো যাতে স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া গেল, কিন্তু আইনগতভাবে তা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু দেশের সমস্ত মানুষ ঠিকই স্বাধীনতা ঘোষণা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এ রকম একটি অভাবিত কৌশলপূর্ণ যথোচিত আবেদনময়ী ও নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তেজদীপ্ত ভাষণ পৃথিবীতে আর কেউ দিয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই।

সো. মা.: মুক্তিযুদ্ধে কোন শ্রেণির অংশগ্রহণ বেশি।

য. স. : মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের অংশগ্রহণ বেশি, শতকরা নব্বই ভাগ। আমি নিজেও কৃষকের মাঝে ছিলাম। আমি এই বিষয়ে আমার ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন’ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কৃষকের মাঝেও যে কিছু দালাল ছিল না, তা নয়। গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তারা ছিল সংখ্যায় অল্প, সেই দালালরা কোনো দিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আমার দেখা একজন বেপারী ছিল। সেই বেপারীর সোজাসুজি মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করার সাহস ছিল না। খুব আস্তে তার একান্ত লোকজন, তার বাড়ির কামলা মুনির কাছে বলত, আরে মিয়ারা স্বাধীনতা হোক এটা তো খুব ভালো, স্বাধীনতা হওয়া খারাপ না। কিন্তু দেশ তো নিয়ে যাবে ইন্ডিয়া। অবস্থা কী হবে ভেবে দেখেছ, আগে হিন্দু বাড়ির সামনে দিয়ে ছাতা মাথায় কেউ যেতে পারত না; এখন এ অবস্থা হবে। এসব কথাবার্তা বলেছে। এসব কথাবার্তা জনগণ বিশ্বাস করেনি, বরং তারা নানাভাবে প্রতিরোধ তৈরি করেছে।

আমি সে সময় ভাটি এলাকায় আমার ছাত্রের বাড়িতে ছিলাম। সেখানে আরো প্রচুর ছাত্র যারা আমার ছাত্র ছিল না, তারাও একত্রিত হলো। সেখানে আমি নীহার কুমার সরকারের ছোটদের অর্থনীতি পড়ছিলাম থিওরি অব সারপ্লাস ভ্যালু বা উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব। পুঁজিপতি পুঁজি নিয়োগ করে। শ্রমিকরা যে উৎপাদন করে সেখানে শ্রমিকদের সামান্য অংশ দিয়ে বাকি অংশ সে আত্মসাৎ করে। আমার ছেলেরা কলেজছাত্র তারা সেটা বোঝে নাই, তারা বলছে সে যদি পুঁজি বিনিয়োগ না করত, তাছাড়া বিনিয়োগে ঝুঁকি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল তাদের বিষয়গুলো বোঝাতে। হঠাৎ করে একজন মাঝি চিৎকার করে বলে ওঠে স্যার যে কথা বলছে তোমরা তা বুঝতেছ না কেন? সে বলে এই যে আমার নাওটা মালিক আমাকে ছয় কুড়ি টাকা দিয়ে ১০ বছর আগে বানিয়ে দিয়েছিল। সে যদি নাও বানাইয়া ঘাটে বাইন্ধা রাখে তাহলে কি টাকা বের হবে। এই যে আপনারা আইলেন ১০ টাকা ভাড়া দেবেন। সে পাবে ৫ টাকা। এভাবে কত ছয় কুড়ি টাকা নিয়ে গেছে তার কোনো হিসাব আছে? আমি যদি পরিশ্রম না করতাম, তাহলে টাকা কি আর বার হইতো। স্যার তো এ কথাই আপনাদের বলতেছেন।

সো. মা.: আমাদের প্রান্তিক কৃষক ও অজ পাড়াগাঁর মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যত সহজে তাদের স্বার্থ ত্যাগ করতে পেরেছে তা কিন্তু নাগরিক সমাজ ও শিক্ষিত সমাজ পারেনি; তার কারণ কী?

য. স. : অবশ্যই এটা খুব সত্যি কথা। মার্কসের একটা কথা, যার কিছু হারানোর আছে সেই তো পিছনে তাকায়। প্রান্তিক মানুষের হারানোর মতো কিছু নেই বলে সে পেছনে তাকায় না। কৃষকের হারানোর মতো কিছু নেই। কিন্তু নাগরিক মধ্যবিত্ত, তার বাড়িঘর, চাকরি, ব্যাংক ব্যালান্সের কী হবে, এই চিন্তায় অস্থির। কৃষকের অবস্থা শ্রমিকের মতো না হলেও তার কাছাকাছি। ফলে আমাদের কৃষক মনপ্রাণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আবার আমাদের কৃষকও কিন্তু মৌসুমী শ্রমিক; ফলে তাদের লেভেল প্রায় এক; আমাদের এখানে শ্রমিক শ্রেণি সেভাবে বিকশিত হয়নি। অধিকাংশ কৃষকের জমি ছিল ৫-১০ কাঠা। আবার গ্রামের যেসব দালাল ছিল, তারা হলো বড় কৃষক বা জোতদার শ্রেণি, তারা স্থানীয় ক্ষমতার অধিপতি।

সো. মা. : আমাদের সব ক’টি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবীরা অংশগ্রহণ করে ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

য. স. : তা করেছে, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী হিসেবে করেছে। আলাউদ্দিন আল আজাদ থেকে শুরু করে সবাই করেছে। কিন্তু কৃষকের কাছে পৌঁছুতে পারেনি। ওই যে জালাল খাঁ, ইউনুস আলী তারাই কৃষক সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রাম শিখিয়েছে।

সো. মা.: স্বাধীনতার পরে বাউল, কবি, পালাকাররা কীভাবে ভূমিকা রাখছে।

য. স. : এখনও কিন্তু খারাপ না। সর্বশেষ যিনি মারা গেলেন- শাহ আব্দুল করিম। শাহ আবদুল করিম যেসব গান লিখে গেছেন; সেখানে কেবল দেশের কথাই নয়, এই যে পুঁজিবাদ, বিশ্বায়ন, ভোগবাদ- এসবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত চমৎকার ও পরিষ্কারভাবে লিখে গেছেন। তার যে ছয়টি বই সেগুলো পড়লে বুঝতে পারবেন। আমার এখানে একজন বাউল আছে, সে জালাল খাঁ’র শিষ্য নুরু, রফিক বলে আর একজন গান লিখে গান গায় একেবারে বর্তমান প্রেক্ষিত নিয়ে। বাংলাদেশে যে লুটপাটের অর্থনীতি চলছে, সাম্রাজ্যবাদ কী করছে তা নিয়ে অসাধারণ গান রচিত হয়। কাজেই সেই গ্রামীণ গান ও সংস্কৃতির মাঝে কিন্তু একটুও অবক্ষয় দেখা দেয়নি। এটা আমার নিজের অবজার্ভেশন।

সো. মা.: এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। স্বাধীনতার পরে আমাদের আধুনিক গল্প কবিতার বিকাশ কি রকম হয়েছে?

য. স. : এটা বরং অনেক পেছনে পড়ে গেছে। যে আদর্শবাদ ছিল সেটা কিন্তু এখন আর নেই। কারণ সবাই কিন্তু ‘ক’ দল ‘খ’ দলের লোক। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে যে লেখকরা বের হয়েছে, তাদের কিন্তু কোনো আদর্শ নেই।

সো. মা.: এ সময়ের গল্প কবিতা কি নিয়মিত পড়েন?

য. স. : পড়ি, এর মাঝে অনেক ভালো ভালো জিনিস পাই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক আগে যেমন পেতাম এখন পাই না। যা পাই তা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো।

সো. মা.: এ সময়ের কোনো গল্প কবিতা কি আপনাকে মুগ্ধ করেছে?

য. স. : বিশেষ করে জাকির তালুকদারের গল্প আমাকে নাড়া দেয়। হরিপদ দত্ত, মঞ্জু সরকারের কথা বলতে পারি। কিন্তু একটা সাংঘাতিক রকমের অবস্থান দরকার যা আধুনিক সাহিত্যে নেই।

সো. মা.:কবিতায়?

য. স. : কবিতার যে দুর্বোধ্যতার বিষয় তা নির্মলেন্দু গুণ ভেঙেছেন। শামসুর রহমান নির্মলেন্দু গুণ থেকে প্রতিভাবধর কবি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নির্মলেন্দু গুণের ধারা ধরে বন্দি শিবির থেকে শুরু করে পরবর্তী কবিতা গ্রন্থগুলি লিখেছেন। এগুলোর জন্য শামসুর রহমান কিন্তু একজন সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছেছেন। এটা কিন্তু তার ‘প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ গ্রন্থের জন্য নয়।

সো. মা.: অতি সাম্প্রতিক সময়ের কবিতা, আশি, নব্বই ও শূন্য দশকের কবিদের কবিতা নিয়ে কিছু বলুন।

য. স. : পাঠককে কম্যুওনিকেট করতে পারে এমন ধারার কবিতা এখন অনেকটা কমে গেছে। যেমন মহাদেব সাহা, অমিতাভের কবিতা ভালো। তবে এখানে আমি বলব নির্মলেন্দু গুণের অবদান সবচেয়ে বেশি।

সো. মা.: সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর থেকে মানুষের আস্থা কিন্তু এখন ভেঙে পড়ছে। যেমন হেড মাস্টার, গ্রাম্য মোড়ল, সিভিল প্রশাসন, ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এমনকি সংস্কৃতিসেবী কারও প্রতি এখন আর গণমানুষের অগাধ বিশ্বাস, আস্থা নেই।

য. স. : ভাঙছে কারা, যারা ভাঙছে তাদের কথাই এতক্ষণ বললাম। এবং তারা যে ভাঙছে এটা কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছে। আগে একটা আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ ছিল। এখন এটা আর নেই, সর্বক্ষেত্রে একটা শূন্যতা। ভ্যাকুয়াম ও হতাশাবোধ তৈরি হয়েছে। আমি যখন বক্তৃতা দেই এগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলি, তীব্র প্রতিবাদ করি। আমার ঘৃণা প্রকাশ করি। তখন কিন্তু মানুষ খুশি হয়। হাততালি দেয়। সে তার মনের কথা, শূন্যতা উপলব্ধি করতে পারে; এ কারণে সে হাততালি দেয়।

-

পোয়েমস দ্যাট কেম টু মি

-

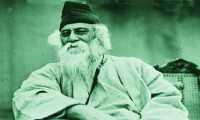

লালন ও রবীন্দ্রনাথ অন্তর্জগতের আলাপন

-

বংশধারা

-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

আবুবকর সিদ্দিকের ছোট গল্পে রাজনীতি

-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার

-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল

-

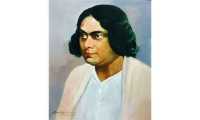

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান

-

মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প