literature » samoeky

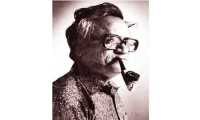

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন

দীপংকর গৌতম

যতীন সরকার

যতীন সরকার ছিলেন পরিপূর্ণভাবে একজন লেখক। একজন লেখক যেভাবে আলোচক হয়ে ওঠেন বা একজন শিক্ষক যেভাবে নিজেকে লেখক পর্যায়ে নিয়ে যান, তিনি ছিলেন পুরোপুরি তাই। মার্কসবাদে বিশ্বাসী যতীন সরকার সবসময় বিভিন্ন সময়ের কালপঞ্জিতে খুঁজেছেন সমাজতন্ত্রের সময়।

‘বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য’ বইয়ে তিনি যেমন ভারতবর্ষে আদিম সাম্যবাদী সমাজ খুুঁজেছেন, একইভাবে তিনি সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন ভীষণ সোচ্চার।একজন লেখকের কেমন হওয়া উচিৎ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন শ্রদ্ধেয় যতীন সরকার। তিনি বলতেন, শিশুর সারল্য নিয়ে হাসতেন, আবার হাসাতেন। বাঙালির চরিত্রটা তিনি সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। যে কারণে তিনি জালাল খাঁর আত্মদর্শনকে যেভাবে ধারণ করেছেন আবার প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থের ভিতরে সমাজতন্ত্রকে খুঁজেছেন। তাঁর এই চর্চার মধ্য দিয়ে একটা বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক দলগুলি ভাঙনের মধ্যে পড়লেও যতীন সরকার তাঁর জায়গা থেকে একটুও লড়েননি। এই দৃঢ়তা এসেছে তাঁর পাঠ ও বোঝাপড়া থেকে। আমাদের দেশে মফস্বলে যারা বাস করেন তাঁদের শহুরেরা এক ধরনের ব্রাত্য করে রাখতেই পছন্দ করেন। যতীন সরকার এর ব্যতিক্রম ছিলেন। ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনা গেলেও ঢাকায় তাঁকে বড় করেই দেখা হতো। আমাদের দেশের লেখকরা যখন লেখাকে উপজীব্য করে বিভিন্ন ধরনের আনুকূল্য নিয়েছেন যতীন সরকার সে দলে কোনোকালে ছিলেন না। সরদার ফজলুল করিম, রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেনের ধারায় তিনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। লোভ-মোহ থেকে অনেক দূরে এ মানুষটি চেয়েছেন সমাজের পরিবর্তন। সাধারণ মানুষের সমাজ। তাঁর দেখার শক্তি ও বিশ্লেষণ আজও মুগ্ধ করে। যতীন সরকারের লেখার ভিন্নতা ও বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ আলাদা। এছাড়া তাঁর বিষয়-বিশ্লেষণের শক্তি এতটা প্রখর এবং ভিন্ন যে, তার তুলনা হয় না। সর্বোপরি জাতীয় বিষয়ের মতো লোকায়ত বিষয় সম্পর্কে তাঁর প্রজ্ঞা আমাদের বিস্মিত করে।

দুই.

যতীন সরকারের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল জুনে হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে। আমি যখন গিয়েছি তখন তিনি ঘুমে। আমি বসেই ছিলাম তিনি জেগে উঠবেন সে অপেক্ষায়। যদিও চিকিৎসক বলেছিলেন, তার কাছে না যেতে। কাছে গেলে কথা জমে উঠতো। এটা কথা জমার সময় ছিলো না। কারণ সংক্রমণ হলে তার ক্ষতি হবে। ডাক্তারের কথায় তিনি জেগে উঠে বললেন, তুমি কখন এসেছ? এত সময় ডাকোনি কেন? তখন তিনি বলেছিলেন তাঁর শরীর বেশ কিছু দিন ধরেই ভালো যাচ্ছে না। বেশ কিছু দিন ধরে তার ঘুম নিয়মিত হয় না। চোখ বুঁজে শুয়ে থাকেন। ওদিনও তাই হয়েছিলো। ডাক্তারের কথামতো আমি একটু কথা বলেই বিদায় হই। তার সঙ্গে আড্ডা আর হলো না। জমানো আড্ডার আসর শেষ হয়েছিল গত বছরের এপ্রিলের ২৭ তারিখে। তখন তাঁর শরীরের যে অবস্থা দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়নি বানপ্রস্থ (তার বাসার নাম) থেকে তিনি এত দ্রুত চলে যাবেন। তাঁর কথার ভেতরে ও সরদার ফজলুল করিমের ভেতরে একটা বড় মিল ছিল। একই মত-পথে বিশ্বাসী ছিলেন দুজন। সরদার ফজলুল করিমকে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করলেও বলতেন, কেমন-এর ভেতরের ‘ম’-টা বাদ দাও। আর যতীন সরকার একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন- ‘আমি বেঁচে নেই, জীবিত আছি।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা গিয়েছিলেন ৮১ বছর বয়সে। সেদিক থেকে যতীন সরকার রবীন্দ্রনাথের সিনিয়র। কথাটা বললেও যতীন সরকারের সারল্য ভরা শিশুতোষ হাসিটা আর যেন ফুরাতো না। হাসতে হাসতে তিনি বলতেন- রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, মানে সক্রিয় ছিলেন। আর আমি ২০১৮ সালে মারা গেছি। তাঁর নিজের তৈরি অনেক শব্দ ছিল- যা বলে তিনি শিশুর সারল্য নিয়ে হাসতেন। একবার বক্তৃতায় উত্তরাধুনিকতার কথা বলতে গিয়ে বললেন, কার্ল মার্কস তার ‘প্রোভার্টি অভ ফিলোসফি’তে বলেছেন, দর্শনের দারিদ্র্য যখন প্রকট হয় তখন সমাজে পুঁজিবাদ নিত্য-নতুন মতাদর্শের জন্ম দেয়। এমনই একটি উত্তরাধুনিকতা। যেমন ধরো- ‘তিমিংগিল’ মানে তিমি মাছ গিলে খায় এটাই উত্তরাধুনিকতা। বলে আবার হাসতে থাকলেন। বাগ্মী কাকে বলে তাই ছিলেন যতীন সরকার। বাইরে বক্তা ছিলেন কমরেড জসীম ম-ল। আর ভেতরে যতীন সরকার। এত শক্তি ছিল তাঁর কথায় যে, তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেও কেউ বিরক্ত হতেন না বরং আগ্রহ নিয়ে শুনতেন।

তার লেখা ‘পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যুর দর্শন’ বইয়ের ‘দর্শন’ শব্দটি ‘দেখা’ ও ‘ফিলসফি’- দুটো অর্থই ধারণ করেছে। পাকিস্তানের জন্ম ও মৃত্যু লেখক যেভাবে দেখেছেন তার বর্ণনা যেমন আছে এ বইয়ে, তেমনই আছে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম ও মৃত্যুর পেছনে সক্রিয় ছিল যে দর্শন, তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। পাকিস্তানের জন্মের দর্শনটি ছিল একান্তই অপদর্শন। অপদর্শন ছিল বলেই পাকিস্তানের মৃত্যু ছিল অপরিহার্য। বাংলাদেশের জন্মের যে দর্শন, সেই দর্শনের মধ্যেই নিহিত ছিল পাকিস্তানের মৃত্যুর দর্শন। পাকিস্তানের এই জন্ম-মৃত্যুর দর্শন সম্পর্কে এ রকম মনোগ্রাহী বিশ্লেষণ আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

একজন মার্কসবাদী হিসেবে সমাজে তাঁর পরিচয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ঘিরে তাঁর যেমন বক্তব্যের শেষ নেই, তেমনি বর্তমানে যে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র চলছে, তাতে কি জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষিত হচ্ছে? এ বিষয়েও তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন- এ প্রশ্নটি উঠেছিল অনেক আগে। ফরাসি বিপ্লবের দার্শনিক ভিত্তিটি রচনা করে দিয়েছিলেন যিনি, সেই রুশোই প্রশ্নটি উঠিয়েছিলেন। রুশো অবশ্যই আধুনিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ও মনোচিকিৎসক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ‘বিজ্ঞান ও আগামী সমাজ’ এবং ‘গণতন্ত্র ও বিচ্ছিন্নতা’ শ্রীর্ষক দুটি প্রবন্ধ পাঠ করে (ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, কলকাতা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৬-৬৩) গণতন্ত্রের স্ববিরোধিতা যে রুশোর চিন্তায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, সে বিষয়টির প্রতিই এ যুগের পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ডাক্তার গঙ্গোপাধ্যায় রুশোর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি চয়ন করেছিলেন- ঝড়াবৎবরমহঃু... পধহহড়ঃ নব ৎবঢ়ৎবংবহঃবফ, রঃ ষরবং বংংবহঃরধষষু রহ ঃযব মবহবৎধষ রিষষ ধহফ ফড়বং হড়ঃ ধফসরঃৃ ড়ভ ৎবঢ়ৎবংবহঃধঃরড়হ. অর্থাৎ প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্ব কোনোমতেই নিশ্চিত হতে পারে না। কারণ সর্বসাধারণের ইচ্ছার ভেতরেই তো গণতন্ত্রের অন্তঃসার নিহিত।

অনেক পূর্বকাল থেকেই অবশ্য রাষ্ট্রচিন্তকরা ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্পর্কে ভেবে এসেছেন। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল, রোমান আইনপ্রণেতা সিসেরো ও পলিবিয়াস এবং মধ্যযুগের মার্শিলিও পদুয়ার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। তবে সপ্তদশ শতকে ধনতন্ত্রের ঊষালগ্নেই জন লক প্রমুখ কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান এবং অষ্টাদশ শতকে মন্টেস্কুর লেখাতেই এটি পূর্ণাবয়ব ধারণ করে। দরোমের মহিমা ও পতনের কারণ বিষয়ে ভাবনাদ এবং তার প্রধান গ্রন্থ ‘আইনের মর্মার্থ’তেই মন্টেস্কুর মতের স্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রজাতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী- এই তিন ধরনের শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। এরপরই তার বক্তব্য- সর্বোচ্চ ক্ষমতা যদি থাকে সমগ্র জনগণের অধিকারে, তাহলে এটা হলো গণতন্ত্র। যদি তা থাকে জনগণের একাংশের হাতে, তাহলে এরূপ শাসনব্যবস্থাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্র।

তার লেখার বিষয়ে তিনি নিজেকে ‘কষ্ট লেখক’ বলে অভিহিত করতেন। কারণ অনেক কষ্ট করে তাকে লিখতে হতো। তার বইয়ের সংখ্যা ২৫ হলেও তার বলার ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি একসময় কানে কম শুনতে শুরু করলে তাঁকে ফোন করে কোনো বিষয়ের ওপর বলতে বললে রেকর্ডার ওপেন করে বসলেই হতো। তারপরে আমাদেরই বলতে হতো- আর বলতে হবে না। ‘পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু দর্শন’, ‘বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য’ যেমন তার অসাধারণ কাজ আবার ‘জালালগীতিকা সমগ্র’ও তাঁর অনবদ্য সম্পাদনা। তিনি কথায় কথায় বলতেন সাধারণ মানুষের কথা। তাদের কাছে যাওয়ার কথা। এই দেশ তৈরিতে সাধারণ মানুষের অবদানের কথা তিনি বারবার বলতেন। এই সাধারণ মানুষ তার সাধ্যমতো সমাজকে দিয়েছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ করে একটা দেশ বানালেও তাদের জন্য কিছুই করা হয়নি।

তিন.

যতীন সরকার আপাদমস্তক ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া বাঙালির সংস্কৃতির ধারাটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, “আমি ক্লাসে এতো করিয়া ছাত্রদের পড়াইলাম, যে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপরে পড়িয়া চন্দ্রগ্রহণ হয়। তাহারা তা পড়িল, লিখিল, নম্বর পাইল, পাস করিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হইল যখন আবার সত্যি সত্যি চন্দ্রগ্রহণ হইল তখন চন্দ্রকে রাহুগ্রাস করিয়াছে বলিয়া তাহারা ঢোল করতাল শঙ্খ লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।’ এই মনস্তত্ত্বটি যতীন সরকার বুঝেছিলেন। এ-কারণে তিনি বিদ্রোহী কবি নজরুলের কথাও বলেছিলেন বাঙালির এই কবি বুঝেছিলেন বাঙালির পালস। যেজন্য তিনি হামদ-নাত, গজল লিখেছেন, শ্যামাসঙ্গীত লিখেছেন। আবার লিখেছেন ‘ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল বোশেখীর ঝড়।’ তিনি মনে করতেন, লোকায়ত জীবন আমাদের ঐতিহ্য। একে যুক্তিগ্রাহ্য করে তার সাংস্কৃতিক মূল্য দেয়ার মধ্যে বিকল্প নেই। তাঁর কাছে লেখা ছিলো, একটা দায়, একটা সংগ্রাম। তাই তাঁর কোনো লেখা নেই- যা মানুষের প্রাত্যহিক সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেনি। মানুষের চেতনার চৌকাঠের বিনির্মাণে তিনি একটি জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। এবং মানুষকে আলোকিত করার ব্রত নিয়ে দিনাতিপাত করেছেন। তার মৃত্যুর পরে আজ মনে হয় তিনি যে কাজটি করে গেছেন। সে কাজের ধারেকাছে আমরা কেউ যাইনি। তাঁর একটি জীবনের সংগ্রামের ফল তাহলে কী হলো? এটা ভাবতেই নিজেকে অসার মনে হয়। তাঁর জীবনের কোনো কিছুই আমরা ধারণ করিনি- আজ একথাই সত্য। যতীন সরকারের মতো আলোকিত মানুষ, একজন আত্মবিশ্বাসী মার্কসবাদী জেনে-বুঝে যিনি মানুষের সমাজ কায়েম করতে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। দেশের সার্বিক পরিম-লের দিকে তাকালে মনে হয় তিনি তাঁর যোগ্য সম্মান পাননি। মফস্বলে থাকার কারণে বুর্জোয়া নাগরিক সমাজে তিনি আরো পেতে পারতেন। তার অসামান্য সব গ্রন্থ নিয়েও কোথাও কোনো আলোচনা হয়েছে দেখিনি। সাহিত্যপত্রের একটি সংখ্যা- যা হয়েছে তা তাঁর ব্যাপ্তির তুলনায় চোখে পড়ার মতো নয়। তাতে জীবদ্দশায় তাঁর কোনো আক্ষেপ ছিলো না। এসব কথা তিনি বলতে বা শুনতেও পছন্দ করতেন না।

শেষ কথা

একদিন যতীন সরকার তাঁর হাতে একটা বই দেখিয়ে বললেন এইসব বই লেখা হয়েছে মানুষকে আলোকিত করতে, কূপম-ূকতা থেকে মুক্তি দিতে। কিন্তু মুক্তির পথটা সরু হয়ে যাচ্ছে। এটাকে তোমরা বড়ো করো। তাহলেই সমাজ বদলাবে। আমৃত্যু সমাজ বদলের আশাবাদ নিয়ে বেঁচেছেন যতীন সরকার। তিনি তাঁর কাজ করেছেন। সাদামাটা জীবনযাপন করেছেন। তারপরে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজেই সব শেষ। ব্রহ্মপুত্র, মগরা পাড়ের এই সোনার মানুষ আর কোথাও পাওয়া যাবে কি?

এই বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমাদের শ্রদ্ধার বাতিঘর যতীন সরকার বেঁচে থাকবেন আমাদের ভেতরে, সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে। তাঁর কাজ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে।

-

পোয়েমস দ্যাট কেম টু মি

-

লালন ও রবীন্দ্রনাথ অন্তর্জগতের আলাপন

-

বংশধারা

-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

আবুবকর সিদ্দিকের ছোট গল্পে রাজনীতি

-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার

-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল

-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান

-

মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প