literature » samoeky

তারাবিবির মরদপোলা

ইলিয়াসের আশ্চর্য নিরীক্ষা

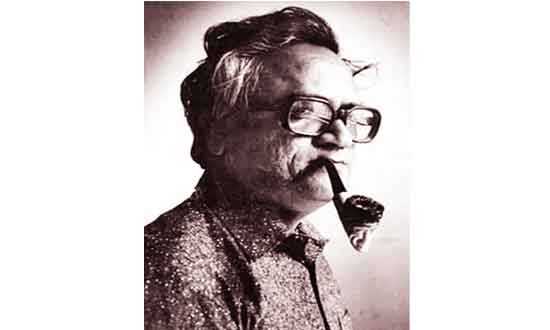

মুরতজা আলী

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

‘তারাবিবির মরদপোলা’ আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একান্ত যৌনতাপ্রধান গল্প। তারাবিবির ব্যর্থ, অচরিতার্থ জীবনযৌবন এ গল্পকে দখল করে আছে। মানবজীবনের আড়ালে আবডালে লুকিয়ে থাকা কত হাহাকার, কত অপ্রাপ্তি যে নিদারুণ আর্তনাদে আত্মপ্রকাশ করে তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর ‘তারাবিবির মরদপোলা’। গল্পটি মূলত তারাবিবির জীবনের খেদার্ত কাহিনী। এক বিসদৃশ বিবাহিত জীবন, অসম বয়সী স্বামী রমজান আলীর সাথে বিকট দূরত্ব শারীরিক মানসিক উভয় সঙ্কটে যে দূরত্ব অনতিক্রম্য, এসবই তারাবিবিকে এক ভিন্ন গন্তব্যসন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছে। সে গন্তব্য এক বন্ধুর, সর্পিল পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে, লেখক সেপথে তার সমাধান খুঁজেছেন। বাংলা সাহিত্যে যৌনতার সফল উদ্বোধন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর প্রায় সব উপন্যাস নরনারীর যৌনপ্রবৃত্তিগত সমস্যায় সমাচ্ছন্ন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দুর্গেশ নন্দিনী’তে যার সূচনা, পরবর্তী সব উপন্যাসে তার প্রকাশ বিচিত্র ও বহুবর্ণিল। মানুষের কামচেতনার ভয়াবহ, অপ্রতিরোধ্য আকাক্সক্ষার কাছে মানুষ যে কী রকম অসহায়, আত্মদমনে অক্ষম, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শিল্পভাষ্যে তা যথাযথভাবে উন্মোচন করেছেন। ‘কৃষ্ণকান্তের উইলের’ বালবিধবা রোহিনী সব অনুশাসন পায়ে দলে, সব লজ্জাভয় উপেক্ষা করে বিবাহিত গোবিন্দলালের হাত ধরে নিরুদ্দেশ হয়েছে। ‘বিষবৃক্ষের’ পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বিধবা কুন্দননন্দিনী নগেন্দ্রনাথের আশ্রিতা, তবু যৌবনের দাবিতে তার প্রতি আকৃষ্ট, এবং সে প্রণয় বিবাহিত ঐ পুরুষের সাথে অসংগত হলেও বিবাহের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত। সুখ তাদের কারো কপালে জোটেনি, না রোহিনীর, না কুন্দননন্দিনীর। রোহিনী বিনা দোষে গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলির শিকার হয়েছে, কুন্দননন্দিনীর অসুখী জীবনের ছেদ পড়েছে আত্মহত্যায়। পরিণাম যাই হোক, তারা ভাগ্যের হাতের পুতুল মাত্র। যৌবনের আসক্তির কাছে তারা অনন্যোপায়। আত্মসমর্পণ ও আত্মবলি ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না। যৌবনের অমোঘ আহ্বানকে কেইবা লঙ্ঘন করতে পারে? ‘কপালকু-লার’ নবকুমারও সেই যূপকাষ্ঠের বলিমাত্র। সুন্দরী কপালকুন্ডলার প্রেমে উন্মত্ত, দিশেহারা নবকুমার নিজের উপর সব নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শেষমেশ সেই কপালকু-লার আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। ‘চন্দ্রশেখরের’ শৈবলিনী আরও শোচনীয় অবস্থায় পতিত। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ তথা ‘চন্দ্রশেখরে’র স্ত্রী, পরস্ত্রী শৈবলিনীও নিজেকে সংযত করতে পারেনি। বাল্যসখা প্রতাপের প্রতি তার পূর্ণ অনুরাগ, সমস্ত ভালবাসা। এরূপ সমাজবিগর্হিত আচরণে প্রতাপের হাতে তিরস্কৃত ধিক্কৃত, তবু কি শৈবলিনী পেরেছে সে বন্ধন ছিন্ন করতে? প্রতাপের তিরস্কারে শৈবলিনীর জবাব আমাদের হতবাক করে, ‘কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? তুমি... কাহার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না? তোমারই জন্য।’ অন্যত্র প্রতাপকে শৈবলিনী ‘আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাসাহিত্যেও যৌনতা নানাভাবে পরিব্যাপ্ত। নিষিদ্ধ, আপাতদৃষ্টিতে অসামাজিক ও অস্বাভাবিক যৌনাচার রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত নরনারীতে প্রতিফলিত হয়েছে। ‘নষ্টনীড়’ গল্পের চারুলতা ‘দুইবোন’ উপন্যাসের উর্মিলা, ‘চোখের বালি’র বিনোদিনী, ‘চার অধ্যায়’ উপন্যাসের এলা, ‘ঘরে বাইরে’র বিমলা, এরা সবাই একতারে বাঁধা। ‘নষ্টনীড়ে’ স্বামীর অবহেলা ও ঔদাসীন্যে নিঃসঙ্গ বিবিক্ত চারু দেবর অমলের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, এক ত্রিমুখী সঙ্কটে চারুর সংসার এলোমেলো হয়ে গেছে। ‘দুইবোনে’, অসুস্থ বড়বোনের সেবা দিতে এসে উর্মিলা ভগ্নীপতি শশাঙ্কের প্রণয়বিদ্ধ হয়। সৃষ্টি করে জটিলতা, বিদায় নেয় শর্মিলার সুখী সংসারের ছন্দ বিনষ্ট করে। ‘ঘরে বাইরে’র সমস্যাও তথৈবচ। ভাবগম্ভীর, স্বামী নিখিলেশের উত্তাপহীনতায় ক্লান্ত, বিরক্ত বিমলা আপাত সজীব সন্দীপের মাঝে আশ্রয় খোঁজে। ‘চোখের বালি’র বিধবা বিনোদিনীর নারী হৃদয়ের মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট ও সংঘাত আরও প্রকটিত, মহেন্দ্র-বিহারীর হার্দিক দোদুল্যমানতায় যা উদ্ভাসিত হয়েছে। যৌনতা জীবনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ এবং বাংলা সাহিত্যের সকল সফল কথাকারের মাঝে তা বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসে যুবক কবিয়াল নিতাই ও বিবাহিত যুবতী ঠাকুরঝির প্রণয় ও তার মর্মস্পশী পরিণতি-ঠাকুর ঝির অকালমৃত্যুতে একটি অবিস্মরণীয় রূপ পেয়েছে। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ‘হাঁসুলী বাকের উপকথা’য় বর্ণিত নরনারীর হৃদয়লীলাও আমাদের কম মুগ্ধ করে না। এ উপন্যাসে নয়ানের স্ত্রী পাখি ও যুবক করালীর নিষিদ্ধ প্রেমে নানা টানাপোড়েন ও সবকিছুকে পাখি উপেক্ষা তার নারীহৃদয়ের দাবিকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ উপন্যাসের নায়ক বনওয়ারী ও পরস্ত্রী এলোকেশী, দুই বয়স্ক বিবাহিত নারীপুরুষের প্রণয়লীলাও মানুষের অদ্ভুত যৌনজীবনের কম বিস্ময় বহন করে না। আসলে স্বাভাবিক সমাজসমর্থিত যৌনতা নয়, সমাজবর্হিভূত অবৈধ যৌনতা, যাতে আছে উত্তাপ ও রোমাঞ্চ, যা আমাদের হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়, তা জীবনেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি অমূল্য উপাদান, উপভোগ্য উপাদানও বটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে নিষিদ্ধ যৌনতার সবচেয়ে সফল রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেরা দুটি উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’ ও ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ জীবনের অপরূপ জয়গান হয়েও অসামাজিক যৌন আবেদনে ঐশ্বর্যম-িত। মানুষের মাঝে যে আরেক মানুষ থাকে, যাকে চেনা যায় না, যার রহস্য ভেদ করা যায় না, যা চিরকাল থাকে দুর্জ্ঞেয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গল্প উপন্যাসে সে মানুষের সন্ধান করেছেন। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’র কপিলা, যার আছে সক্ষম স্বাস্থ্যবান স্বামী, যার শরীরী আকাক্সক্ষার অপূর্ণতা প্রত্যাশিত নয়, তবু পরপুরুষের প্রতি লালায়িত, আপন বোনজামাই কুবেরের প্রতি অনুরক্ত হয়, তাকে আশ্রয় করে পূর্ণতা খোঁজে। ‘পুতুলনাচের ইতিকথার’ কুসুমের সমস্যা একটু ভিন্ন ধরনের। দুর্বল, ক্ষীণস্বাস্থ্য পরানের স্ত্রী কুসুম- যে রীতিমত স্বাস্থ্যবতী, সবল ও শক্তিশালী, যার যৌনাকাক্সক্ষা তথা দেহজ অপূর্ণতার ইঙ্গিত উপন্যাসে স্পষ্ট। সে শশী ডাক্তারের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রকৃতিগতভাবে আকৃষ্ট হয়- তাকে একান্তভাবে পাবার চেষ্টা করে। তবু কুসুমও কম রহস্যময়ী নয়। নারীর অপার দুর্বোধ্যতায় সে ডুবে আছে। তার খামখেয়ালীপনা ও কিঞ্চিৎ পাগলাটে স্বভাব তাকে উপন্যাসে আরও দূরবর্তী করে তুলেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর প্রায় অব্যাখ্যেয় অস্পষ্টতাকে আরও অনাবৃত করেছেন তাঁর ‘দিবারাত্রির কাব্য’ ও ‘চতুষ্কোন’ উপন্যাসে। বলা বাহুল্য, দুটো উপন্যাসের উপাদান সম্পূর্ণভাবে যৌনতা। ‘দিবারাত্রির কাব্যের’ সুপ্রিয়া পনের বছর বয়সে প্রেমে পড়ে তেত্রিশ বছরের হেরম্বের। হেরম্বই তার ধ্যানজ্ঞান, তার স্বপ্ন, তার স্বরচিত রূপকথার নায়ক। পরিণত হেরম্বতো আর তা নয়- সে কৌশলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সুপ্রিয়াকে অন্যত্র বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। সুপ্রিয়ার জন্য তা কাল হয়েছে, আত্মঘাতী। মনোবিকারে আক্রান্ত হয়ে সুপ্রিয়া ফিটরোগের শিকার হয়, অস্বাভাবিক আচরণ করে, বেঁচে থাকার কোনো প্রেরণা পায় না। উপন্যাসে সুপ্রিয়ার মনের বিরামহীন কাঁন্না আমাদের কেবল বিচলিত করে। এ উপন্যাসের অন্য নারী মালতীর স্বপ্নপূরণ হয়েছে- কাক্সিক্ষত প্রেমাস্পদ অনাথের হাত ধরে পালিয়ে তাকে বিবাহ করে। তবু অপ্রসন্ন, পীড়িত মালতী জীবনানন্দীয় আরও এক বিপন্ন বিস্ময়- নারীর সহজাত দুর্গমতায় ব্যাখ্যার অতীত, আগাগোড়া বিস্ময়কর। মালতী কেন মদের নেশায় চুর, মুক্তি খুঁজে ফেরে, পায় না কোনো আলোর দিশা, তাও আমাদের কাছে অজানা থেকে যায়।

মানিকের ‘চতুষ্কোন’- এর নারী চরিত্রগুলোও কম অদ্ভুতপ্রকৃতির নয়। কালি, গিরি, রিনি, সরসী, মালতী- তারা ভিন্ন ভিন্ন হয়েও নারীর যোগ্য প্রতিনিধি, নারীর দুর্বোধ্য বৈশিষ্ট্যকে অনায়াসে মেলে ধরেছে। কালি আর গিরি, দুই কিশোরী, দুই প্রান্তে যেন তাদের অবস্থান। রাজকুমার মনের খেয়ালে যাদের হাত ধরে পালস্ দেখে, বুকে হাত রেখে দেখে হার্টের স্পন্দন, দু’জন একদম বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখায়। কালি সেটা গ্রহন করে নীরবে, হয়তো খুশীমনেই করে-গিরির ক্ষেত্রে সেটা হয়ে দাঁড়ায় অসভ্যতা। আর সে অসভ্যতায় রাজকুমার বিপাকে পড়ে, গিরির মায়ের তিরস্কারে জর্জরিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অসামান্য নায়ক রাজকুমার নারীর রহস্যউন্মোচনে নিজেকে নিয়ত নিয়োজিত রাখে। নারী চরিত্রের যে এত বৈচিত্র্য, এত নিগূঢ়তা, অতলস্পর্শিতা, তার সাথে কি নারীদেহের সেই পেলব পুষ্পিত দেহবল্লবীর কোনো সংযোগ আছে? রাজকুমার নিবিষ্টচিত্তে তার সন্ধান করেছে। রাজকুমারের এই আশ্চর্য মানসিক কষ্ট ও কৌতূহলের অবসান ঘটাতে প্রয়োজন হয় উন্মোচিত অবারিত এক নারীদেহের। তা প্রদর্শনে কেউ কি সাহসী হয়, সায় দেয় তাতে? একমাত্র তেজদীপ্ত তরুণী সরসী রাজকুমারের সেই অভীষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে এগিয়ে আসে। সরসী নির্ভীক পদক্ষেপের আশ্রয় নিয়ে রাতের নির্জন মুহূর্তে রাজকুমারের সামনে নিজেকে অনাবৃত, উন্মুক্ত করে তুলে ধরে, নারীর দেহমনের ব্যবধান যেন ঘুচিয়ে দেয়। তাতে নারীর অতলতা অনাবৃত হয় কিনা জানি না, নারীর দেহমনের সম্পর্কের জট খোলো কিনা জানি না, কিন্তু রাজকুমারের অনেক দিনের অভীষ্পিত আকাক্সক্ষা পূরণ হয় বৈকি।

‘প্রাগৈতিহাসিক’ মানিকের সাড়া জাগানো গল্প, উপজীব্য বিশুদ্ধ যৌনতা। মানুষের আদিম বাসনায়, স্থুলার্থে কামচেতনায় স্ত্রী-পুরুষ মাত্র অভিষিক্ত, সে উদগ্র তাড়না থেকে আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। গল্পের নায়ক ভিখু, ডাকাতি করতে গিয়ে খুন করে ফেরার হয়, খুনের আসামী হয়ে পালিয়ে বাঁচতে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নেয়। কিন্তু দুর্দান্ত সেই রিপু তথা প্রবৃত্তি তাকে ছাড়ে না। তাকে প্রতিমুহূর্তে তাড়া করে ফেরে, উদভ্রান্ত করে তোলে। এই ভয়ানক লালসার শিকার হয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ে। নারী দেহমাত্র তার কাছে আকাক্সক্ষার বস্তু- নির্লজ্জভাবে ¯œানরতা রমণীদের দর্শন করে চলে, পথ খোঁজে উন্মক্তভাবে নারীদেহ ভোগের (তার আগে স্মরণীয় আহত অবস্থায় আশ্রয়দাতা প্রহলাদের স্ত্রীর হাত চেপে ধরা)। কী আর করবে ভিখু। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে শেষমেশ ভিখারিনী পাঁচীর (যার পায়ে আবার ভিক্ষার অস্ত্র হিসেবে পুষে রাখা দগদগে ঘা) পিছনে লাগে, তাকে উগ্রভাবে পেতে চায়। উম্মত্ত ভিখু কিছু করতে না পেরে পথের কাঁটা পাঁচীর সঙ্গী বসিরকে নিশুতি রাতে খুন করে এবং পাঁচীকে নিয়ে নিরুদ্ধেশে যাত্রা করে। ভিখুর রিরংসা বৃত্তি এমন অদম্য ভয়ংকর, এত কলুষিত যে তাকে বিকারগ্রস্ত ও অসুস্থ মনে হয়। সভ্য সমাজে ভদ্রচোখে যা ঘৃণ্য ও নিন্দনীয়। কিন্তু নির্মোহভাবে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে বোঝা যায়, ভিখু রক্তমাংসের মানুষ, জীবন্ত মানুষ, তার চাওয়া পাওয়া মানুষেরই চাওয়া পাওয়া। সে অর্থে, শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সে আমাদের প্রতিনিধি, শরীরী নরনারীর প্রতিনিধি, তার কামার্ততায় রক্ত মাংসের চিরকেলে মানুষী আবেদনই ফুটে উঠেছে।

‘তারাবিবির মরদপোলা’ আলোচনায় ভূমিকাটা একটু দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু গল্পটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। ‘তারাবিবির মরদপোলার’ তারবিবি এক বিগতযৌবনা প্রৌঢ়া রমণী, বৃদ্ধ রমজান আলীর দ্বিতীয় স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় ষাট বছরের রমজান আলী দূর সম্পর্কের শালী তারাবিবিকে বিয়ে করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান বিশাল- তারাবিবির বয়স তখন পঁচিশ মাত্র। দু’জনের বয়স শুধু অসম নয়, শরীর অসম, মন অসম। এমন খাপছাড়া বিয়ে সঙ্কট নিয়ে আসবে, এটা স্বাভাবিক, এনেছেও। তারাবিবি সুরূপা নয় বলে সম্ভবত যথাসময়ে বিয়ে হয়নি, অগত্যা জুটেছে ষাট বছরের বিপত্মীক স্বামী। তাই বলে তারাবিবি তো তখন বৃদ্ধা নয়, রীতিমত যুবতী। তখন তার পূর্ণ যৌবন, সুন্দর স্বাস্থ্য, সজীব দেহ- যৌবনের সকল আকাক্সক্ষা তাকে আলোড়িত করে, করে উন্মাদিত। সে তুলনায় রমজান আলী পৌঁছেছে বার্ধক্যের প্রান্তে, শরীরে ক্ষয় ধরেছে, মনও পীড়ামুক্ত নয়। স্বভাবত তারাবিবির সাথে তার তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব নয়, তা সে পারেনি। তারাবিবির কথায় তার উজ্জ্বল স্বাক্ষ্য, ‘তিরিশ বছর হইল তোমার ঘর করি, একদিন তোমারে সিধা হইয়া হাঁটবার ভি দেখলমনা।’ এই পঙ্গুত্ব, এই দৌর্বল্য তারাবিবিকে দৈহিকভাবে অবশ্যই সঙ্কটে ফেলেছে, নিঃসন্দেহে বলা যায়। তারাবিবির এ বিপর্যয় গল্পে স্পষ্ট। ছেলে গুলজারের অনুভূতিতে, ‘গোলজারের একঘেয়ে জীবনের শৈশবের শেষভাগ, কৈশোরের পুরোটা, এমনকি যৌবনকালের প্রথম অংশতো তারাবিবির কান্না দিয়েই বিরতিময় ছিল’। তারাবিবির কান্নাতো স্বাভাবিক, স্বাভাবিক তার অপূর্ণতাও। কোন কোন রাত্রে এমন দেখি, শ্রান্ত ঘুমন্ত রমজান আলীকে তারাবিবি জাগাবার চেষ্টা করে। ‘অ গোলজারের বাপ। এক্কেরে লাশটা হইয়া রইছো না? আরে বুড়ো মরদ, খাটিয়ার লাশটাভি নড়েচড়ে, তোমার লড়ন নাই?’- তখন রমজানের প্রতিক্রিয়া দেখবার মতো। হয় সে তারাবিবির তাড়নায় চুপচাপ থাকে অথবা আপন অক্ষমতা ঢাকতে মিথ্যে পৌরুষ জাহির করে, তারাবিবিকে হাতপাখা দিয়ে পেটাতে শুরু করে, ‘খানকি মাগি, তর মরদানি দ্যাখানের খাউজানি উঠছে না? র, তরে মরদ দেখাই। তর হাউস মিটাইয়া দেই, আয়।’ দাম্পত্য জীবনে স্পষ্টত তারাবিবি বঞ্চনার শিকার। সে বঞ্চনা তার নারীজীবনকে, তার অবরুদ্ধ যৌবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। অনন্যেপায় তারাবিবি ভিতরে ভিতরে কেবল আর্তনাদ করে মরেছে, কেবল দগ্ধীভূত হয়েছে।

তারাবিবি নিঃসন্দেহে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অসাধারণ সৃষ্টি। সে হতভাগা, সে যন্ত্রণায় দিকভ্রান্ত, দিশেহারা। কিন্তু বিরতিহীন যৌন অচরিতার্থতা তাকে স্খলনের পথে, সমাজনিন্দিত পথে নিয়ে যায়নি। বাংলা সাহিত্যে তার পূর্বসূরী যারা, রোহিনী, কুন্দননন্দিনী, শৈবলিনী, বিনোদিনী, তারা প্রায় সবাই কমবেশি আত্মসুখের সন্ধান করেছে, সমাজের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে পরপুরুষের আশ্রয় পেতে চেয়েছে। তাদের সবার লক্ষ্য অতৃপ্ত জীবনযৌবনকে পূর্ণ করা, সার্থক করা। রবীন্দ্রনাথের নারীরাও একই গন্তব্যের পথিক, (বিনোদিনীসহ) তাদেরও চেষ্টা অপূর্ণতাকে জয় করা, মনের মৌলিক প্রবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা। উর্মিলা, বিনোদিনী, বিমলা, এলা- সবাই একই ধাতুতে গড়া, অভিন্ন প্রবৃত্তিগত যন্ত্রণায় সন্তপ্ত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এ প্রবণতা আরও সাহসী, আরও দ্বিধাহীন। তাঁর কুসুম ছলচাতুরীর আশ্রয় কমই নেয়, প্রায় সরাসরি শশী ডাক্তারকে কামনা করে। কপিলা যৌন-মনোগত সমস্যায় ভোগে এবং তা থেকে উত্তরণের পথ পায় কুবের মাঝির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে। ‘দিবারাত্রির কাব্যের’ সুপ্রিয়া দুঃসাহসী ও অকপট, তার দ্বিগুণ বয়সী হেরম্বের প্রতি অনুরাগ প্রকাশে সামান্য দ্বিধাও করে না। ‘চতুষ্কোন’ উপন্যাসে নারীর ভূমিকা আরও খোলামেলা ও কপটতাবর্জিত। কালি, রিনি, সরসী, মালতি সবাই প্রকাশ্যে সাহসিকতা দেখায়, অনায়াসে আমাদের মন জয় করে। সে একই সঙ্কটে পতিত হয়ে তারাবিবি কেন সে পথে যাত্রা করেনি, যৌনসংঘাতে নিষ্পেষিত হয়েও অন্য কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসেনি, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। তারাবিবির সামাজিক অবস্থান অতি সাধারণ, সেখানে নানা সংস্কার বাদ সেধেছে। এটা সম্ভব, তারাবিবি কুরূপা হওয়ায় পুরুষসঙ্গ সহজলভ্য হয়নি। তাই বলে তারাবিবি নিষ্প্রাণ জড়পদার্থ নয়, রক্তমাংসের মানুষ, সে রক্ত মাংসের আর্তি আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পাই। তারাবিবির জ্বালা, তার ব্যর্থ শূন্য জীবনের কান্না আমাদের চোখকান এড়িয়ে যায় না। তবে সত্য, তারাবিবির যৌনবৈকল্য তার পূর্বসূরি সব নারীর পথে প্রকাশ পায়নি, সেটা আলাদা পথে অগ্রসর হয়েছে। ইলিয়াসের তারাবিবি এখানেই ভিন্ন, ব্যতিক্রমী, অনন্য সাধারণ। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

-

পোয়েমস দ্যাট কেম টু মি

-

লালন ও রবীন্দ্রনাথ অন্তর্জগতের আলাপন

-

বংশধারা

-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

তিন প্রহরের শকুন

-

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন

-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’

-

সাময়িকী কবিতা

-

আবুবকর সিদ্দিকের ছোট গল্পে রাজনীতি

-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার

-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল

-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান

-

মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প