literature » samoeky

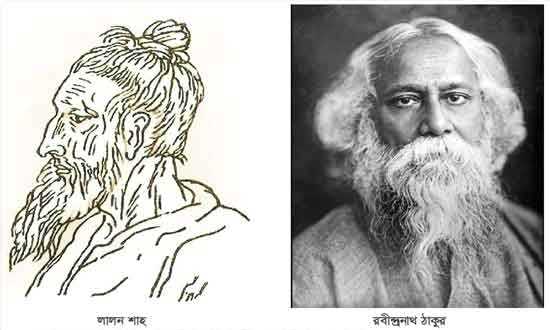

লালন ও রবীন্দ্রনাথ অন্তর্জগতের আলাপন

সুহৃদ সাদিক

লালন হালফিল জামানাতেও বহুল উদ্ধৃত ও চর্চিত নাম। লোকগানের সবচেয়ে বিখ্যাত ও মরমী সাধক হিসেবে ‘বাউল স¤্রাট লালন শাহ’ সর্বত্র সমাদৃত। মানুষকে নিয়ে তিনি বিস্তর ভেবেছেন। ভেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে মানুষের দেহেই ¯্রষ্টা মিশে থাকেন। প্রাতিষ্ঠানিক রীতিতে উৎপন্ন নিয়মের মুখাপেক্ষী না হয়েও বলা যায়, দেহসাধনার মধ্য দিয়ে খোদাকে পাওয়ার এই সাধনার বাণী তাঁর শিষ্যরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আমলে নিয়েছেন। গবেষকরাও। লালনের অনুসারীরা তাঁকে, তাঁর গান ও জীবন-দর্শনকে বহন করে তাঁর স্থান পাকাপোক্ত করেছেন। অবশ্য লালনকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাও নেহায়েত কম নয়। রবীন্দ্রনাথ লালন সম্বন্ধে কৌতূহলী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি লালনকে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত করেছে। স্বশিক্ষিত লালনের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’, ‘গীতালি’র রবীন্দ্রনাথের ভাবগত সাযুজ্য রয়েছে। লালনের গান দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় তরজমা হয়েছে। লালনের কল্যাণে বাউল একটি শব্দ হিসাবে থাকেনি, হয়েছে একটি সম্প্রদায়ের নাম, একটি মতবাদের নাম, একটি দর্শনের নাম। লালনের দর্শনকে অনায়াসেই ‘বাংলার দর্শন’ কিংবা ‘বাঙালির দর্শন’ বলা যায়। মধ্যযুগের বিশিষ্ট গবেষক ড. আহমদ শরীফ বলেছেন: ‘বাউল মত বাঙলার ধর্ম, বাঙালীর ধর্ম, একান্তভাবেই বাঙালীর মানস ফসল। দেশী ভাবে ও বিদেশী প্রভাবে এর উদ্ভব। সমাজের উপরতলার লোকের ধর্ম হলে এই মতবাদ যে কেবল বাঙালীর জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করত তা নয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে উদার মানবিকতার জন্যে বাঙালীকে শ্রদ্ধেয়ও করে তুলত।’ লালনের কল্যাণেই ‘বাউল’ শব্দটি রূপান্তরিত হয় সম্প্রদায় ও দর্শনে।

লালন-প্রতিভার বিকাশ ঘটে উনিশ শতকে। এই শতকের সূচনালগ্নেই বাংলা কাব্য নবযুগের আলোয় নবতর ছন্দে স্পন্দিত হয়। উনিশ শতকে বাংলা কাব্যের দুটি ধারা প্রধান ছিল। একটি হলো গীতিকবিতার ধারা, অন্যটি মহাকাব্যের। লালনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না কোনোটির সঙ্গেই। লালন যুগের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করতে গিয়ে কোনো বিশেষ রুচির ধামাধরা হয়ে থাকেননি। স্বকীয় পদ্ধতিতেই তিনি চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলতেন, কবিতাকে সহজ করার দায় কবির নয়। কবি তাঁর নিজের মতো করে লিখবেন। কবিকে ‘ফরমায়েশ’ দেওয়া বড় ধরনের গুনাহ। লালন একজন গীতিকার নন, তিনি বড় কবিও। অনেক বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে তিনি জানতেন। লৌকিক কাব্যধারার কবি হলেও তাঁর অধিকার ছিল অনেক বিষয়েই বিখ্যাত লালন গবেষক এস. এম. লুৎফর রহমান লিখেছেন: ‘বিবিধ ধর্ম-শাস্ত্র সম্পর্কেও লালন শাহ গভীরভাবে অবহিত ছিলেন। সেই সঙ্গে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল, আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, পৃথিবীর গোলাত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণার প্রকাশ লালন-গীতিতে বিদ্যমান।’ লালনের জীবদ্দশায় প্রতীচ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। আধুনিকতার সূত্রপাতও এসময়ই ঘটে। লালন সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের খবরও রাখতেন। এসব বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান লালনের মানসগঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে কোনো প্রকার কপটতা ও ভ-ামিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। ফকিরি আদর্শে বিশ্বাসীদের তিনি যাবতীয় ফেরেববাজি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন:

“ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরি।

দিন তোর হেলায় হেলায় হ’ল আখেরি।।

ফেরেব ফকিরি দাড়া

দরড়া নিশান ঝাণ্টাগাড়া

গলে বেঁধে ছড়া-মড়া

সিন্নি খাওয়ার ফিকিরি।।”

লালনের গানের এই সারল্য অথচ নিগূঢ় তত্ত্বভাষ্য সমকালীন শিক্ষিত সমাজকে দারুণভাবে নাড়িয়েছিল। অনুভূতির দিক দিয়ে লালন সহজ-সরল মনের লোক। গান তাঁর কাছে চৈতন্যের স্বতঃস্ফূর্ত অভিসারের মাধ্যম। তাঁর গানে সত্য এসে নিজে থেকে ধরা দেয় তাঁর কারণেই বাংলা লোককবিতা আধুনিক কবিতা ও গানের নৈকট্য লাভ করে। লালনের গান বাংলা সাহিত্যেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত, বিহারীলাল, কাঙ্গাল হরিনাথ, মীর মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম- প্রত্যেকেই লালনের গানকে দু’হাত ভরে গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার ভূগোল, সমাজ ও সংস্কৃতিতেই বেড়ে উঠেছেন। লালনও তাই। লালন ও রবীন্দ্রনাথ তাই পাশাপাশি উচ্চারণ করা যায়। উচ্চ সমাজে বা এলিটদের কাছে বাউলদের তেমন একটা মূল্য ছিল না। তাঁদেরকে ‘ব্রাত্য’ বা ‘লোকায়ত’ এর বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ‘মনের মানুষে’র গভীর নির্জন পথে সমাজকে বিনির্মাণ করতে চেয়েছিল বাউলরা। তাঁদেরকে উচ্চবিত্তদের তাই ভালো চোখে দেখার কারণ নেই। ওয়ার্ড এবং উইলসন নামে দুই সাহেবই প্রথম বাউলদের মূলধারায় আনার প্রক্রিয়া শুরু করেন। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ গ্রন্থে বাউলদের সম্পর্কে বিস্তর তথ্য রয়েছে। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সকল তথ্য নিজে সরেজমিন ঘুরে সংগ্রহ করেননি। শারীরিকভাবে অসুস্থ অক্ষয়কুমারের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঔপনিবেশিক-এলিটিস্ট চিন্তা-ভাবনার বিপরীতে গিয়ে নিম্নবর্গীয়দের সম্পর্কে গভীর চেতনা লাভ করেছিলেন। ইংরেজি স্কুলে ইতিহাসের পাঠ নিতে হয়নি বলে, স্বদেশিবোধ তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল। ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা’- এটা কেবল অঙ্গীকার নই, এ তাঁর জীবনের এক চরম সত্য। তিনি বাউলের সঙ্গে আত্মীয়তা করে একাত্ম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাণধর্মের প্রেরণা আর বাউলের উৎস ছিল একই। ‘বাউল’-এর ভাবরসে সিক্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ফাল্গুনী’ নাটকে ইতিবাচক বোধ থেকে বাউল চরিত্র নির্মাণ করেন এবং নিজেই তাতে অভিনয় করেন। নাটকটি দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: ‘...শ্রীমান দীনেন্দ্রনাথের হস্তে কাব্যটিকে কবি বাউলের একতারার মতো সমর্পণ করিলাম’। কবি এখানে নিজেকে লালনের সমগোত্রীয় ভেবেছেন, নিজেকে গণ্য করেছেন বাউল সম্প্রদায়ের একজন হিসেবে। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক অভিভাষণে তিনি বলেন: ‘...এই লালন ফকিরের মতে মুসলমান হিন্দু জৈন মত- সকল একত্র করিয়া এমন একটি জিনিস তৈয়ার হইয়াছে যাহাতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয় হইয়াছে। এই বিষয়ে সকলেরই মন দেয়া উচিত।’

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত এবং ‘গীতবিতানে’র ‘পূজা ও প্রার্থনা’ পর্যায়ের গানের উপর লালনগীতির সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘জীবনদেবতা’র আইডিয়াটি পেয়েছেন আসলে লালনের ‘মনের মানুষ’ থেকে। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে লালনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ঠাকুরবাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বমানবের প্রতি প্রেম। রবীন্দ্রনাথের মনের উপর সে-কারণেই লালন এতটা প্রভাব ফেলতে পেরেছেন। তাঁদের উভয়ের মতেই সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে নিজেকে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কল্পনা করতে পারলেই আত্ম ও পরের সম্পর্কটি হয়ে ওঠে আন্তরিক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনবিষয়ক রচনা ও দার্শনিক নানা বক্তৃতায় লালনকে নবজন্ম দিয়েছেন। লালন বারবার আত্মজ্ঞান লাভ ও আত্মোপলব্ধির তাগিদ দিয়ে বলেছেন:

“ক্ষ্যাপা না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়।

আপন ঘরে না খুঁজিয়ে বাইরে খুঁজলে পড়বি ধোঁকায়।।

আমি সত্য নাহি হলে

গুরুসত্য কোনকালে

আমিকে যে রূপ দেখা

সেইরূপে দীন দয়াময়।।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য গানে এই আত্মজ্ঞান লাভ ও আত্মোপলব্ধির কথা বলেছেন। এছাড়া লালনের ‘বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবা-রজনী’ গানটির কথা উল্লেখ করা যায়। এ গানে কবি বলেছেন:

‘বিষয় বিষে চঞ্চলা মন দিবা রজনী। / মন তো বোঝালে বোঝে না ধর্ম-কাহিনী।। / বিষয় ছাড়িয়ে কবে / মন আমার শান্ত হবে / আমি কবে সে চরণ / করিব স্মরণ / যাতে শীতল হবে তাপিত প্রাণী।।’

একদম অভিন্ন অনুভবে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তাঁর ‘স্বামী তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয় মাঝে’ শীর্ষক ব্রহ্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথ এ গানের শেষাংশে বলেছেন: “ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম- / বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়ে যায় বার বার। / সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রু বারি বহে, / বাড়িছে বিষয় পিপাসা, বিষম বিষ আকারে।।”

রবীন্দ্রনাথের আরো দুটো বিখ্যাত গানের কথা উল্লেখ করা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

ক. “সীমার মাঝে অসীম তুমি

বাজাও আপন সুর।

আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ

তাই এত মধুর।।”

খ. “আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,

তাইতো আমি এসিছি এই ভবে।”

লালনের অসংখ্য গানের সঙ্গে এই গানের ভাবদ্বয় পুরোপুরি মিলে যায়। লালনের আওতায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়েছে। লালনের মেধার চর্চা, বোধের চর্চা ছিল অনেক বেশি শাণিত, প্রাণিত। লালনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে:

ক. “আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।

আমি জনম ভরে একদিন দেখলাম না রে।।”

খ. “আমি আর সেই অচিন একজন

এক জায়গাতেই থাকি দুইজন

ফাঁকে থাকি লক্ষ যোজন

পারি না চিনিতে।।”

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুলকেই আমরা বলতে পারি একজন প্রতিভাবান কবি। তিনিও লালনকে এড়িয়ে না গিয়ে অন্তরে ধারণ করেছেন। লালনকে আত্তীকৃত করে তাঁরও কাব্য-অভিযান চালু ছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলই নন, বাংলা কবিতার সমাজ-সচেতন ও তত্ত্বীয় ধারায় লালন এক ‘অনিঃশেষ পারলৌকিক প্রেরণা’ হয়ে রয়েছেন। তাঁকে উপেক্ষা করা তাই কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। এটাই লালন প্রতিভার অপূর্বত্ব। লালনের চিন্তা, কর্ম ও দর্শনকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়: ‘এভাবেই সৃষ্টি করতে হবে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সুস্থ চেতনার, যে-চেতনা সক্ষম হবে আমাদের সামগ্রিক জীবনকে সুন্দর ও শোষণমুক্ত করতে।’ রবীন্দ্রনাথ ও লালন মিলেমিশে এক হয়ে আছেন বাঙালির মননে, বাংলার জলহাওয়ায়।

-

তিন প্রহরের শকুন

-

ইলিয়াসের আশ্চর্য নিরীক্ষা

-

যতীন সরকার : সাম্যবাদের চেতনায় একজীবন

-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’

-

সাময়িকী কবিতা

-

আবুবকর সিদ্দিকের ছোট গল্পে রাজনীতি

-

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার

-

সমকালীন কাব্যভাষায় কবি শহীদ কাদরী

-

প্রসঙ্গ মনোবৈজ্ঞানিক উপন্যাস

-

প্রেম, অস্তিত্ববাদ ও বেদনার দোলাচল

-

‘কবিতার যুবরাজ’ কবি আবুল হাসান

-

মানুষ, প্রকৃতি ও সুলতানের স্বকীয় অভিযাত্রা

-

সাময়িকী কবিতা

-

শালুক-এর শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা বাংলাদেশের সশ্রদ্ধ মূল্যায়ন

-

‘প্রিজন ডিলাক্স ট্যুর’: কুহক ও বিভ্রমের গল্প

-

কল্পগল্প