মতামত » উপ-সম্পাদকীয়

নীরদ সি চৌধুরী : পেন্ডুলামের মতো দোলায়মান এক বাঙালি চরিত্র

শেখর ভট্টাচার্য

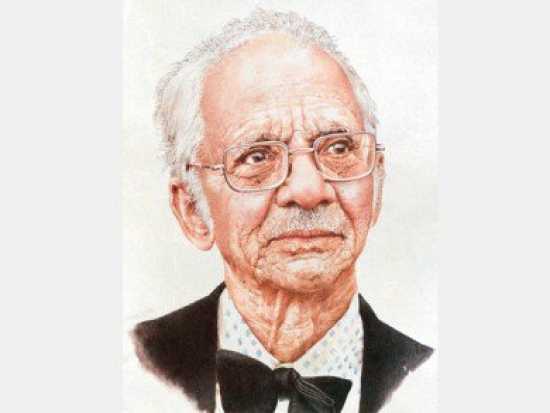

নীরদ সি চৌধুরী

বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ জেলাকে স্বর্ণ প্রসবিণী একটি জনপদ বলা যেতেই পারে। এই জেলাতে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলার তিন মহারথীর পূর্ব-পুরুষদের জন্মস্থান। তিনজন মহাপুরুষ তারা স্বনামে এতোই বিখ্যাত যে নাম উচ্চারণের সাথে সাথে সকল স্তরের মানুষ তাদের সৃষ্টি সম্ভার এবং জীবনাদর্শকে স্মরণ করে মাথা অবনত করে থাকেন। এই তিনজন হলেন নীরদ সি চৌধুরী, সত্যজিৎ রায় এবং জয়নুল আবেদীন। তাদের পূর্ব-পুরুষের বাড়ি খুব বেশি হলে বিশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে। এই তিনজন ছাড়াও কিশোরগঞ্জে উল্লেখ করার মতো আরও অগণন মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন যারা শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির জগতকে আলোকময় করে গেছেন। আজকের আলোচনা যেহেতু একজন বিশেষ ব্যক্তি অর্থাৎ নীরদ সি চৌধুরীকে নিয়ে তাই আমরা কিছুটা আলো ফেলি তার মুখাবয়বে।

তিনজনের মধ্যে সত্যজিৎ রায় এবং জয়নুল আবেদীন বাঙালির কাছে যতোটুকু শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেয়েছেন নীরদ সি ঠিক ততুকু অবজ্ঞা পেয়েছেন। নীরদ সি কেনো তার অসাধারণ প্রজ্ঞার মূল্য পেলেন না, এ প্রশ্নের কোন সাধারণ উত্তর নেই। আসল কথা হল, নিজের মতো করে কথা বলতে এবং প্রয়োজনে চূড়ান্ত বিতর্কিত ও আক্রমণাত্মক হতে তিনি প্রথম থেকেই এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করেননি। বিতর্ক তার রচনার প্রাণ। একটি বিতর্কের জবাব পরবর্তী বিতর্কের দিকে ধাবিত করে।

নীরদ চন্দ্র চৌধুরীকে ইংরেজি লেখার কারনেই নীরদচন্দ্র থেকে নীরদ সি হয়ে যেতে হয়েছে। তবে নীরদ সি হয়ে যাওয়ার মধ্যেই ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি তার অনুরাগ ও মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটেছে। নীরদ সি’র জীবন ও কর্ম সম্পর্কে প্রথম ধারণা জন্মে গত শতকের আশির দশকে। নীরদ সি চৌধুরীর কোন বই পড়ে তার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা তৈরি হয়নি। আশির দশকের শুরুর দিকে তার সম্পর্কে ধারণা পাই সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের কাছ থেকে। আমাদের অগ্রজ, আমার নিজের জন্ম হয়েছে যে শহরে, সেই সিলেট শহর এবং বাংলাদেশের আইকোনিক চরিত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বিখ্যাত শিক্ষক ও কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম বাংলাদেশে প্রথম নীরদ সি সম্পর্কে লেখালেখি শুরু করেন। দৈনিক সংবাদে বেশ কয়েকবার নীরদ সি চৌধুরী সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি প্রবন্ধ লিখেন, সত্তরের দশকের শেষে কিংবা আশির দশকের শুরুর দিকে। বয়স তখন আমার ১৯ পেরিয়ে বিশ। নীরদ সি’র জীবন ও কর্ম নিয়ে অপার আগ্রহ এবং কৌতূহল সৃষ্টি হলো সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের লেখা পড়ে। দৈনিক সংবাদ ছাড়া নীরদ সি’কে নিয়ে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় তেমন লেখা লেখি চোখে পড়তোনা। তার রচিত বইগুলোও পাওয়া যেতো না সিলেটের মতো মফস্বল শহরে। দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত তার সম্পর্কে প্রবন্ধ,নিবন্ধ এবং, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তার লেখা এবং তার সম্পর্কে লেখা পড়ে কিছুটা কৌতূহল মেটাতাম। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত তার লেখা প্রথম বই, ‘দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান’ পাঠ করার সুযোগ হয় এবং ধীরে ধীরে ইংরেজিতে রচিত তার সাতটি বই এবং এবং বাংলায় রচিত তিনটি বই পড়া হয়ে যায়। উল্লেখ্য, ম্যাক্স মুলর ও লর্ড ক্লাইভের জীবনী দুটো এবং হিন্দুধর্ম বিষয়ে ‘হিন্দুইজম’ নামে বইটি বাদ দিলে ওর চৌদ্দটি ইংরেজি বইয়ের বাকি এগারোটিই কোন না কোনভাবে তার আত্মজীবনী।

নীরদ সি এবং নীরদচন্দ্র এই দুই অস্তিত্ত্বকে ঘড়ির পে-ুলামের মতো দোলায়মান রেখে নীরদচন্দ্র চোধুরী তার জীবনের একশত দুইটি বছর কাটিয়েছেন। আমৃত্যু এ দ্বন্দ্ব ঘোছাতে পারেননি, এই ইংরেজ ও বাঙালি চিন্তক। ব্রিটিশ আভিজাত্য তাকে শ্রেণী উত্তরণের জন্য, জ্ঞানের প্রভা মেলে ধরার নিমিত্তে যতটুকু আকর্ষিত করত, হৃদয়ের বাঙালি সত্ত্বা তাকে ততটুকু আকর্ষিত করতো কি-না সেই উপসংহারে পৌঁছা নীরদচন্দ্রের সমালোচকদের জন্য খুব সহজ বিষয় ছিলো না। তিনি নিজেই ঘোষণা করেন আমি একাধারে বাঙালি ও ইংরেজ (আমার দেবোত্তর সম্পত্তি, পৃষ্ঠা ১১৫-১১৬) নীরদ চৌধুরী তার লেখনিতে ভারতবর্ষের যা কিছু ভাল, যা এ দেশের মানুষের জীবন-পদ্ধতিকে উন্নত করেছে, জীবনধারায় গতি এনেছে বা প্রগতিকে দ্রুততর করেছে, তার সবকিছুকেই ব্রিটিশ শাসনের সুফল বলে দাবি করেন। তার জীবনের প্রায় সব সাহিত্য সৃষ্টি ইংরেজি ভাষায়। তার জ্ঞান, তার ইংরেজি লেখার দক্ষতা সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদকে আশীর্বাদ মনে করার কারণে ১৯৯২ সালে তাকে ডিলিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয় বলে অনেকেই ধারণা পোষন করেন। পান্ডিত্য ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য তাকে অক্সফোর্ডের ডি. লিট উপাধি পেতে সহায়তা করেছে বলে অধিকাংশ উপমহাদেশীয় প-িতেরা মনে করে থাকেন। ১৯৯২ সালে, একশ’ বছর বয়সে যে ‘থ্রি হর্সমেন অফ দ্য অ্যাপোক্যালিপস’ বইটি লিখলেন তাও ইংরেজিতে। কিন্তু ১০২ বছরের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে গেলেন মনেপ্রাণে বাঙালি। অক্সফোর্ডের ডি. লিট নিতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় দেখা করতে গিয়েছিলেন নীরদ সি-র সঙ্গে। বেল দিতে, ভেতর থেকে শোনা গেলো ‘আসুন! আসুন!’ দরজা খুললেন ইংরেজ সভ্যতা, ঐতিহ্য ও নীল রক্তের প্রতি অনুগত একজন লেখক, তার পরনে সাদা মাটা ধুতি, পাঞ্জাবি আর বিদ্যাসাগরী চটি। এই পোষাক হলো- নীরদ চন্দ্রের, নীরদ সি’র পোষাক নয়। আবার ইংরেজদের জন্য আয়োজিত পার্টি কিংবা ইংরেজ আয়োজিত পার্টিতে তার ভিন্ন রূপ। এই দন্ধ তার চিন্তা, দর্শন এবং সমস্ত লেখা লেখিত প্রতিফলিত। কে তাহলে আসল নীরদ চন্দ্র চৌধুরী? পা-িত্যের থেকে কখনো কখনো তার জীবনাচরণ, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অগাধ জ্ঞান এবং লেখালেখিতে ইউরোপিয়ান এবং ভারতীয় জ্ঞানের প্রতিফলন কূয়াশাচ্ছন্ন করে তোলে তার সমালোচকদের, তার স্বরূপ খোঁজে পাওয়া অনেক কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কখনো কখনো মনে হয় বাঙালিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সব চেয়ে বড় আত্মঘাতী।

নীরদ সি যে ভৌগোলিক অঞ্চলে জন্ম গ্রহন করেন সে অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি কতো যে সমৃদ্ধ এবং উচ্চমানের তার কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিশোরগঞ্জের হাওর আর বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জের হাওর সংস্কৃতি এবং সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য। কোলকাতায়, তার সমসাময়িক সাহিত্য, সংস্কৃতির ধারকদের পক্ষে ভাটি বাংলার সংস্কৃতির গভীরতা আঁচ করা অত্যন্ত কঠিন এবং ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব। নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে আর কলকাতায় পড়াশোনা করেন। তখনকার দিনের এফএ পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তিনি কলকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হন। ওই সময় রিপন কলেজে ভর্তি হন বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর তিনি ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনার জন্য ভর্তি হন কলকাতার বিখ্যাত স্কটিশ চার্চ কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইতিহাস শাস্ত্রে স্নাতক পরীক্ষায় তখন তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। যে কারণে তিনি তখন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর কালিদাস নাগের সঙ্গে কলকাতার বিখ্যাত স্কটিশ চার্চ কলেজে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে মাস্টার্স ডিগ্রিতে ভর্তি হলেও ফাইনাল পরীক্ষা দেননি।

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি উপজেলার বনগ্রাম থেকে অক্সফোর্ড নগরীর ২০ ল্যাদবেরি রোডের তিনতলা বাড়িতে পৌঁছুনোর যাত্রা পথ সহজ ছিলোনা। এই যাত্রা পথে তিনি যতনা কুসুম কুড়িয়েছেন, কন্টক কুড়িয়েছেন অনেক বেশি। তিনি অধিকাংশ বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অপছন্দের তালিকার মানুষ। নীরদ সিকে বাঙালি পাঠকেরা প্রথমে অবজ্ঞা করেন এবং এরপর সযতেœ তাকে এড়িয়ে চলেন। তার সম্পর্কে বাঙালির প্রবল অবজ্ঞার কারন হলো বাংলা ছেড়ে তিনি দীর্ঘদিন দিল্লি এবং পরে রানীর দেশে থিতু হয়েছেন সুতরাং এই ঔপনিবেশিক শক্তির সহযোগীর সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে। এছাড়া বিদ্যার বহর জ্ঞানের চাকচিক্য দেখাতে তার কোন কার্পন্য ছিলো না। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের ভাষায়, ‘বিদ্যার বহর দেখাইতে তাহার বড় আনন্দ।’

উপরন্তু তিনি বাঙালিকে ‘আত্মঘাতী’ মনে করেন, পূর্বতন ঔপনিবেশিক প্রভুর দেশে বসে তিনি বাঙালিকে ভর্ৎসনা করেন। মনোজ্ঞ সংলাপ তার ধাতে নেই। ১৯৭৩ সালে ‘ইলাসট্রেটেড উইকলি’তে তার একটি প্রবন্ধের নাম ছিল ‘ঊহাু ধং চধৎঃ ড়ভ ড়ঁৎ ঘধঃরড়হধষ ঈযধৎধপঃবৎ’। তার ভাষায়, ‘আমার সহিত মতের মিল নাই, এই কথা আমি বাঙালি-অবাঙালির মুখে শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তখনই আমি বলি, একমত হইবেন কেন? আমি তো তাহা প্রত্যাশা করি না। আমার কথাটা যদি পড়িয়া আপাতত একটু প্রণিধান করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট।’ (শারদীয় বসুমতী, ১৩৭৪; ‘নির্বাচিত প্রবন্ধ’, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭)। তার আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি এবং সবসময় বিতর্কে থাকার ইচ্ছা, তার পান্ডিত্যকে যতোটুকু প্রকাশ করেছে, তার সম্পর্কে বাঙালির উদাসীনতা এবং নেতিবাচক চিন্তাকে উসকে দিতে সহায়তা করেছে অনেক বেশি।

নির্মোহভাবে নীরদ সি’কে অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তিনি উনবিংশ শতকের চিন্তাবিদদের তুলনায় স্বতন্ত্র এমন কী তাকে অনন্যও বলা যায়। আঠারো শতকের ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতো মহা-দর্শন সন্ধানী, তার জ্ঞান অনুসন্ধানের পন্থা হলো, যুক্তি, নিজস্ব ভাবনা ও অন্তর্দৃষ্টি। তার চিন্তা ধারা ও রচনা আমাদের আঠারো শতকের সংঘটিত ও প্রাজ্ঞ সমালোচক ড. জনসনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নীরদ চন্দ্রের পড়াশোনা ছিলো সীমাহীন ও ব্যক্তিত্বের ধরন ছিলো স্বতন্ত্র। সেই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালিসুলভ আবেগ, একগুঁয়েমি ও পা-িত্য গৌরব, যা তাকে এক অনন্য পরিচিতি দিতে সক্ষম হয়েছে।

কলকাতাতে নীরদ চন্দ্র, লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সঙ্গে একই মেসের বাসিন্দা ছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, তিনটি মানুষ তিন ভূবনের বাসিন্দা। তবে নীরদ সি, পথা হারা এক দার্শনিক। এক সময় ‘মডার্ন রিভিউ’, ‘প্রবাসী’ এবং ‘শনিবারের চিঠি’ পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে কাজ করেছেন তিনি। নীরদ চন্দ্র নিজেও শুরু করেছিলেন দুটি পত্রিকা। একটি ‘সমসাময়িক’ এবং অন্যটি ‘নতুন পত্রিকা’। পত্রিকা দুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি বেশিদিন।

দ্বান্দ্বিক নীরদ চন্দ্র তার প্রথম লেখা ইংরেজি বই দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইন্ডিয়ান লেখার সময় ভূমিকায় বলেছেন, আমি জীবনের প্রথম পঞ্চাশটা বছর মুছে ফেলে নতুন করে বাঁচতে চাই। বন্ধুরা মনে করেন আমি এক ব্যর্থ মানুষ, আর এই বই লিখে সেই ব্যর্থতার এক অজুহাত খাড়া করতে চাইছি। তবে আমি সেই তথাকথিত পরাজয় এবং সেই পরাজয় স্বীকারের মাঝখানে একটা সরু, লোনা জলের দুরতিক্রম্য নদী বইয়ে দিতে চাইছি। রণে ভঙ্গ আমি দিচ্ছি না। তার এই স্বগতোক্তি আবার বাঙালি পাঠকদের মনে তার সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক চিন্তার উদ্রেক করে। প্রথম পঞ্চাশটি বছর যা তাকে বিশ্ব জগতকে দেখার সামর্থ্য তৈরি করে দিয়েছে, যে সময়ে তিনি একাডেমিক লেখা পড়ার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন মেধা সম্পন্ন মানুষদের সংস্পর্শে এসে নুতন দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছেন, সেই সময়কে তিনি মুছে ফেলতে চান। এরকম উক্তি তার মতো প-িত ব্যক্তির মুখে যখন শোনা যায়, তখন তার দিকে সন্দেহ মিশ্রিত দৃষ্টিতেই তাকাতে হয়। আভিজাত্য, শ্রেণি-উত্তরণ, জ্ঞানের স্বীকৃতি, উন্নত জীবন অর্জনের জন্য যে আত্মঘাতী হতে হয়, তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এই কথাটি পাঠকদের স্মরণ করে দিতে তিনি বাধ্য করেন।

তাকে নিয়ে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন আধুনিক ভারতের প্রসিদ্ধ ইতিহাস গবেষক ডেভিড লেলিভেল্ড, তিনি চমৎকারভাবে তার জীবন ও কর্মকে মূল্যায়ন করেন এভাবেÑ ‘নীরদ মূলত একজন আগাগোড়া উদ্ধত, ভয়ানক, দ্বন্দ্বমুখর ব্যক্তিত্ব, যিনি একইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্যের ঝা-াধারী। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটিয়েছেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নানা দিকের প্রশস্তি গাথা রচনা করে। ইংরেজদের তিনি তাদেরই তৈরি করা খেলায় হারিয়েছেন- নীরদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এখানেই। তবে আগাগোড়া উদ্ধত, ভয়ানক, দ্বন্দ্বমুখর ব্যক্তিত্ব নীরদ চন্দ্র চোধুরীর বিষয়ে মূল্যায়ন করাও একটি দন্ধ মুখর কাজ, যা করতে যোগ্যতা, ধৈর্য, জ্ঞানের গভীরতা এবং নির্মহ হওয়ার চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাকে তাই মূল্যায়ন করা যায় না, তার বর্ণিল জীবন শুধু উপভোগ করা যায়, তার সাহিত্যকর্মের গভীরে পৌঁছে ইউরোপের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্বকে আয়েশ করে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে তার জীবন ও কর্মের বিষয়ে উপসংহারে পৌঁছা, স্বাস্থ্যহীন জীর্ণ-শীর্ণ মানুষের হিমালয় বিজয়ের আকাক্সক্ষার মতো। এ অসম্ভব আকাক্সক্ষা না করাই মঙ্গল।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক]

-

মব সংস্কৃতি, ন্যায়বিচারের সংকট ও সমাজের আত্মক্ষয়

-

শীতকালীন জীবন: সংগ্রাম, সংস্কৃতি ও সহমর্মিতা

-

অ্যালগরিদমের রাজনীতি

-

চারদিকে আতঙ্ক আর শঙ্কা

-

অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই

-

দিপু দাস হত্যাকাণ্ড ও মব সন্ত্রাস

-

ভোগের দৃশ্যপট: ঢাকায় আধুনিকতা কেন কেবল অল্প কিছু মানুষের জন্য?

-

স্বর্ণের মোহ ও মানবিক দ্বন্দ্ব

-

ভালোবাসার দেহধারণ: বড়দিনের তাৎপর্য

-

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট

-

বিনা-ভাড়ার ট্রেনযাত্রা

-

ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে এশিয়া

-

নামে ইসলামী, কাজে আবু জাহেল!

-

জলবায়ু পরিবর্তন: স্বাস্থ্যঝুঁকি

-

অস্থির পেঁয়াজের বাজার: আমদানি কি সত্যিই সমাধান?

-

মূল্যবৃদ্ধির ঘেরাটোপ: সংকটাক্রান্ত পরিবার ও সামাজিক রূপান্তর

-

বায়দূষণে অকালমৃত্যু

-

লাশের বদলে লাশই যদি চুড়ান্ত হয়, তবে রাষ্ট্রের দরকার কী?

-

ভিক্ষাবৃত্তি যেখানে অন্যতম পেশা

-

বুদ্ধিজীবী হত্যা ও এর স্বরূপ সন্ধানে

-

আদিবাসীদের ভূমি অধিকার ও নিরাপত্তা সংকট

-

“মুনীর চৌধুরীর কবর...”

-

বুদ্ধিজীবী হত্যা ও এর স্বরূপ সন্ধানে

-

জলবায়ু সংকট ও খাদ্য নিরাপত্তা

-

স্বাধীন তদন্ত কমিশন দাবির নেপথ্যে কি দায়মুক্তি?

-

বুদ্ধিজীবী হত্যা ও এর স্বরূপ সন্ধানে

-

প্রহর গুনি কোন আশাতে!

-

বিজয়ের রক্তাক্ত সূর্য ও আমাদের ঋণের হিসাব