উপ-সম্পাদকীয়

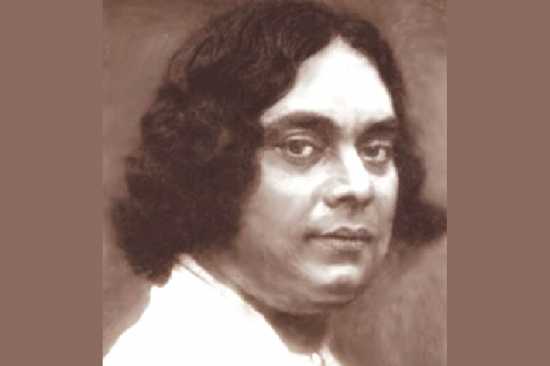

নজরুলের দ্রোহ চেতনার স্বরূপ সন্ধানে

শেখর ভট্টাচার্য

নজরুলের-কাব্য জগতের অন্তর্লোকে প্রবেশ করলে যে সারবস্তু পাওয়া যায় তাহলো প্রেম ও দ্রোহ

প্রেম ও দ্রোহ হলো কাজী নজরুলের কাব্য নির্মাণের প্রধান দুটি উপাদান। নজরুলের-কাব্য জগতের অন্তর্লোকে প্রবেশ করলে যে সারবস্তু পাওয়া যায় তাহলো প্রেম ও দ্রোহ। এই প্রেম ও দ্রোহ সকল কবির কাব্যেই পাওয়া যায়। তবে মাত্রাগত ব্যবধানেই প্রকাশ পায় কোন একজন কবির স্বাতন্ত্র্য। তাই কালের পরিক্রমায় একেকজন কবি একেক অভিধায় ভূষিত হন। এই অভিধা কবি নজরুলের ক্ষেত্রে একটি নয়, বহু। নজরুল প্রেমের কবি, নজরুল বিদ্রোহের কবি, নজরুল সাম্যের কবি, নজরুল মানবতার কবি। অর্থাৎ কবি নজরুল তার কাব্যে বহুমাত্রিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। একজন বহুমাত্রিক কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম তাই সর্বত্রগামী। ফলে নজরুল অবিভক্ত। নজরুল যেমন তার সাহিত্যে অবিভক্ত, ব্যক্তি জীবনেও অবিভক্ত। ধর্মভেদ, জাতিভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নজরুলকে বিভক্ত করতে পারেনি।

যখন কবি বলতে সবাই রবীন্দ্রনাথকেই বুঝত, তখন রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে এসে সম্পূর্ণ ভিন্নধারার কবিতা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় অনুপ্রাস, উপমা, রূপক ও ছন্দ প্রয়োগে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন তিনি। ভিন্ন স্বর, ভিন্ন ভাষা, ভিন্নমাত্রায় সম্পূর্ণ নতুন এক মৌলিক কবির উপস্থিতি তার আত্মপ্রকাশকে মহীয়ান করে তোলেছে।

নজরুল মানুষকে চিনেছেন মানুষের মনোজগতের অন্তর্গত প্রবণতাগুলোকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে। এই নিরীক্ষণ মানুষের কোন বিশেষ দিক নিরীক্ষণ নয়; মানুষের সামগ্রিক সত্তাকেই নিরীক্ষণ। কাজী নজরুলের চিন্তা, তার দৃষ্টি মানুষের অন্তরালকে স্পর্শ করে। তিনি পুরুষকে চিনে নেন, জেনে নেন তার অন্তরালের প্রকৃতি থেকে। আবার নারীকেও চিনে নেন, জেনে নেন নারীর অন্তরালের প্রকৃতি থেকে। অন্তরাল অনুসন্ধানী এই বীক্ষণ শক্তি কবি নজরুলকে অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছে। এই বীক্ষণ প্রক্রিয়ায় কোন ফাঁক নেই, কোন ফাঁকি নেই; নেই কোন আপস। সত্যকে আবরণমুক্ত করে উপস্থাপন করতে সিদ্ধহস্ত কবি নজরুল। তাই কবি মানুষের মহত্তকে যেমন উচ্চ আসন দিয়েছেন, তেমনি মানুষের হীনতা, নীচতা ও স্বার্থপরতাকে পদদলিত করেছেন নির্মমভাবে। প্রেমের পূজারী নজরুল মানুষের ভেতরের প্রেমহীনতা প্রত্যক্ষ করে দ্রোহী হয়ে ওঠেছেন বারবার। সূতরাং কোমলে কঠোরে আত্মপ্রকাশ করেছেন কবি। কবি তার এই অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন কাব্যভাষায় : ‘আমি ইন্দ্রানী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য/ মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।’

নজরুলকে আবার ভিন্ন চোখে নিরীক্ষণ করলে বলা যায় মূলত তিনি প্রেমের কবি। নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার শেকড় নিহিত তার প্রেমিক সত্তার মধ্যেই। কবি নজরুলের প্রথম আরাধনা প্রেমের জন্য। নজরুলকাব্যে প্রেম ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিকতার দিকে ধাবমান। ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মচর্চায় নজরুলের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে। পিতা ছিলেন মসজিদের ইমাম। নজরুল নিজেও কিছুদিন পড়িয়েছেন মক্তবে। শৈশবের এই ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ পরবর্তী পর্যায়ে আমরা কবির কবিতা ও গানে লক্ষ্য করি। ইসলামি কবিতা ও ইসলামি গানে কবির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে।

নজরুল কাব্যে দেশপ্রেম একটি প্রধান উপাদান। এই দেশপ্রেম সকল কবির কাব্যে কম বেশি প্রতিফলিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ধর্মান্তরিত হয়েও, দেশত্যাগী হয়েও দেশের ভাষা ও মাটি-মানুষকে ভুলতে পারেননি। বহু দেশ ভ্রমণ করেও কবি তার জন্মভূমির সেই ছোট্ট কপোতাক্ষ নদকে ভুলতে পারেননি। কবিদের দেশপ্রেম নিখাদ ও নিঃস্বার্থ। রাজনীতিকের দেশপ্রেমের সাথে তার রাষ্ট্র পরিচালনার গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতার মোহ জড়িত; কিন্তু কবিরা ভিন্ন জাতের। নজরুল নিজেই বলেছেন- বনের পাখির মতো গান গাওয়ার স্বভাব আমার, কারো ভালো লাগলেও গাই, না লাগলেও গাই। সব কবির মনেই দেশপ্রেমের ঝর্ণাধারা নীরবে প্রবাহিত। কিন্তু নজরুল দেশপ্রেমের বাঁধভাঙা জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে নজরুল নিজেও যোগ দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে ছিলেন দুর্দান্ত কলম সৈনিক। সাহিত্য রচনা করে কারাবরণ করেছিলেন। নজরুলের গান ও কবিতা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও ভারতবর্ষের রাজনীতিকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলতেন- ‘আমরা যখন যুদ্ধে যাব, তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তার গান গাইবো’। সত্যি, কারাগারের রাজবন্দিদের উজ্জীবিত করার যে কাব্য-গান নজরুল সাহিত্যে দেদীপ্যমান তা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও বিরল বলেই মনে হয়।

দেশপ্রেমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ মানবপ্রেম। মানবপ্রেম থেকেই দেশপ্রেম অঙ্কুরিত হয়। যে ব্যক্তি দেশের মানুষকে ভালবাসে সে দেশদ্রোহী হতে পারে না। নজরুল দেশকে ভালবেসেছিলেন বলেই দেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন। অর্থাৎ নজরুলকাব্যে গভীর দেশপ্রেমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে গভীর মানবপ্রেম। তবে নজরুলের দেশপ্রেম দেশের গ-িতে আবদ্ধ থাকলেও তার মানবপ্রেম গ-িবদ্ধ নয়। বিশ্বের সব মানুষকে নজরুল একই মিলনসুরে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাই তার আহবানÑ ‘সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি/ এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোন এক মিলনের বাঁশি।’

নজরুল কাব্যে আমরা দেখি মানবপ্রেমের এক সামগ্রিক রূপ। মানুষে মানুষে ব্যবধান বা বিভেদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রতিবাদের ভাষা শাণিত, মেদহীন ও প্রত্যক্ষ। ‘গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান’- বলে নজরুল মানুষ ও মানবতার যে জয়গান গেয়েছেন তা কবি চ-ীদাসের ‘শুনহ মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’- এ বাণীরই ধারাবাহিকতা। চ-ীদাসের প্রায় ছয় শ বছর পরে এসে মানবতাবাদের এই বাণী নজরুল যেভাবে উচ্চারণ করলেন, দীর্ঘ ছয়শ বছরে অন্য কোন কবি তেমন বলিষ্ঠভাবে তা উচ্চারণ করেননি। তাই কাজী নজরুল ইসলামের মানবতাবাদী চেতনা স্বতন্ত্র উচ্চতায় অভিষিক্ত।

কাজী নজরুল ইসলামের মানব ভাবনার সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তার সাহিত্যকর্মের সামগ্রিকতার ভেতর। কবি নজরুলের বিশেষ থেকে নির্বিশেষ যাত্রার যে ভাবালুতা, যে ধ্যানমগ্নতা সেটাও ইহজাগতিক। ‘মিথ্যা শুনিনি ভাই/ এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই’- বলে কবি মানব হৃদয়ের যে মহিমান্বিত রূপ সে রূপের আরাধনা করেছেন। মানুষের হৃদয়বৃত্তিকে সর্বোচ্চ আসন দিয়েছেন কবি। কবির এই মানবতাবোধের বিকাশও ঘটেছে তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

নজরুল নিজেকে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেননি। তাকেও কেউ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভূক্ত করেনি। কাজী নজরুল দেশ, কাল ও ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বের সম্পদ হয়েছিলেন। মুসলমানরা তাকে নিয়ে গর্ব করতো দুটি কারণেÑ এক. কাজী নজরুল ছিলেন জন্মসূত্রে মুসলমান এবং দুই. ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে কাজী নজরুল অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন এবং সেসব গান ও কবিতা মুসলমানদের উজ্জীবিত করেছিল। কাব্য-গানে হিন্দু পুরাণ ও দেবদেবীর নাম ব্যবহার করে কাজী নজরুল হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রীতিধন্য হয়েছিলেন। মোটকথা নজরুল কারো একার নয়, নজরুল সবার। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নজরুল সকল জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন।

এ অসাম্প্রদায়িক চেতনাই নজরুলকাব্যের শেষ কথা নয়। নজরুল কাব্যের আর একটি বলিষ্ঠ দিক হলো সাম্যবাদী চেতনা। সাম্প্রদায়িকতার মূলে কাজ করে ধর্ম ও সামাজিক আচার। আর অসাম্য সৃষ্টি হয় অর্থনৈতিক শোষণ ও অসম বণ্টন ব্যবস্থা থেকে। নজরুল ছিলেন সকল প্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধে। সমাজের পথহারা, দিশেহারা, বঞ্চিত, শোষিত মানুষগুলো চিরকালই অসাম্যের শিকার। আর এদের কথাই নজরুল বলেছেন তার কাব্য-গানে। নিম্নবর্গের ব্রাত্যজনের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করেই নজরুল একটি শ্রেণিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। নজরুল নিজে ছিলেন জন্মসূত্রে নিম্নবর্গের দলে। তাই নিম্নবর্গের প্রতি নজরুলের দরদ তার নিজের সহজাত প্রবণতা থেকে নিঃসৃত। নজরুল বিত্তহীন চিত্তবান, চিত্তহীন বিত্তবান নন। চিত্তনামা কাব্যে তিনি সে প্রমাণ রেখেছেন। মানবচিত্তের জয়গান গেয়ে নজরুল প্রকারান্তরে মানবতাবাদেরই জয়গান গেয়েছেন। তাই মানবপ্রেম নজরুলকাব্যের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবি নজরুলের দ্রোহচেতনা প্রেমহীনতা থেকে উৎসারিত। তাই মানবপ্রেম যেখানে পদদলিত নজরুল সেখানে বিদ্রোহী সত্ত্বায় দেদীপ্যমান। নজরুলের বিদ্রোহ ছিল তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে। শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সর্বাগ্রে কবিরাই এগিয়ে আসেন। তাই সবশেষে কবিরাই নায়ক হন। হোমার, চসার, শেক্সপিয়র, গোর্কি, টলস্টয়, গ্যেটে, মিল্টন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলÑ এরা ইতিহাসের মহানায়ক। যুগে যুগে আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক মানবজাতির হৃদয়ে অম্লান। নজরুলের স্বাতন্ত্র্য হলো, তার দ্রোহ চেতনা প্রেম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত, যা অন্য কোন কবির সৃষ্টিকর্মে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক]

-

সাইবার ঝুঁকির চক্রে বাংলাদেশ

-

কীভাবে পাকিস্তান ভারতের রাফায়েলকে পরাস্ত করল

-

পিতৃতন্ত্রের মনস্তত্ত্ব ও নারীর গ-িবদ্ধতা

-

চিরতন ও কালীচরণ : শতবর্ষ আগে যারা আইনের মঞ্চে উঠেছিলেন

-

রম্যগদ্য : প্লিজ স্যার... প্লিজ, ইকটু রেহাই দ্যান...

-

জমি, সম্মান ও প্রতিহিংসার নির্মম রাজনীতি

-

জানি তিনি মোড়ল বটে, আমাদের কেন তা হতে হবে

-

ভূমি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী আমূল সংস্কার জরুরি

-

বরেন্দ্রর মাটিতে আমের বিপ্লব : সম্ভাবনা ও সতর্কবার্তা

-

অবশেষে ‘হাসিনা’ গ্রেফতার

-

স্ক্যাবিস সংক্রমণের কারণ ও প্রতিরোধে করণীয়

-

বাস্তবমুখী বাজেটের প্রত্যাশা : বৈষম্যহীন অর্থনীতির পথে কতটা অগ্রগতি?

-

কৌশল নয়, এবার প্রযুক্তিতে সৌদি-মার্কিন জোট

-

সিউল : স্বর্গ নেমেছে ধরায়

-

নাচোল বিদ্রোহ ও ইলা মিত্র সংগ্রহশালা : সাঁওতাল স্মৃতি কেন উপেক্ষিত?

-

অন্ধকার সত্য, শেষ সত্য নয়!

-

বিয়েতে মিতব্যয়িতা

-

এমপিওভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বঞ্চনার কথা

-

রোহিঙ্গা সমস্যা : বাহবা, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের ভয়

-

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

-

প্রযুক্তির ফাঁদে শৈশব : স্ক্রিন টাইম গিলে খাচ্ছে খেলার মাঠ

-

রমগদ্য : সিরাজগঞ্জে ‘ব্রিটিশ প্রেতাত্মা’

-

বামপন্থা : নীতির সঙ্গে নেতৃত্বের ভূমিকা

-

দাবি আদায়ে জনদুর্ভোগ : জনশিক্ষা ও সুশাসনের পথ

-

ইমাম রইস উদ্দিন হত্যাকাণ্ড : সুবিচার নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব

-

কারাগার, সংশোধনাগার ও ভবঘুরে কেন্দ্রগুলোর সংস্কার কি হবে

-

জ্বালানির বদল, জীবিকার ঝুঁকি

-

প্রসঙ্গ : রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও চট্টগ্রামে এস্কর্ট ডিউটি