opinion » post-editorial

জনসংখ্যা : সম্পদ না সংকট?

বাবুল কান্তি দাশ

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এক ভূখ-। তবে এই আর্শীবাদপ্রাপ্ত ভূমিকে সংকটের মুখে ফেলছে এর বিপুল জনসংখ্যা। পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ বাংলাদেশ, যেখানে বিশ্বের প্রায় ২.১৩ শতাংশ লোকের বসবাস। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে এই দেশের জনসংখ্যা ১৮ কোটিতে পৌঁছাতে পারে। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৩৫০ জন মানুষের বাস, যা বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৩ শতাংশ হলেও এর বিপরীতে সম্পদের পরিমাণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সমানুপাতিক নয়।

তবে সব সংকটের মাঝেও একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। দেশের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই কর্মক্ষম, যা সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলোÑএই বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনশক্তিতে পরিণত করতে না পারলে, তারা সমাজ, অর্থনীতি এবং পরিবেশের ওপর ভয়ানক চাপ সৃষ্টি করবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে। খাদ্যঘাটতি, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে অনিয়ম, পরিবেশ দূষণ, আবাসন সংকট, যানজট, এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিÑসবই এর ফলাফল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরমুখী মানুষের স্রোত বেড়েছে, যা নগরায়ণকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলেছে। শহরের সুযোগ-সুবিধার কেন্দ্রীভূতকরণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করেছে। তাই বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নয়ন নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি মূলত অশিক্ষা, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, ধর্মীয় ভ্রান্ত ধারণা এবং সচেতনতার অভাবের কারণে ঘটছে। সমাজের পশ্চাৎপদ অংশগুলো এখনো পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে অক্ষম। এর ফলেই দেশের জনসংখ্যা দিনে দিনে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। অথচ ইতিহাস বলছে, ১৬৫৩ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১ কোটি। ১৮৬০ সালে তা হয় ২ কোটির মতো। এরপর থেকে মাত্র দেড় শতাব্দীতে তা ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ একটি আর্থ-সামাজিক সংকট। এটি এমন পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়। জনসংখ্যা যখন অর্থনীতির চেয়ে দ্রুত বাড়ে, তখন রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়ে। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, বিবাহযোগ্য বয়স বৃদ্ধি এবং ছোট পরিবার গঠনের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করাই এই সমস্যার কার্যকর সমাধান।

বিশ্ব পরিসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। জাতিসংঘের তথ্যমতে, বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা প্রায় ৮০০ কোটির মতো। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১০০০ কোটিতে পৌঁছাবে। অথচ ১৮০৪ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১০০ কোটি এবং তা দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছিল ১২৩ বছর। এখন প্রতি ১০ থেকে ১৫ বছরেই যুক্ত হচ্ছে ১০০ কোটি মানুষ। ২০৫০ সালের মধ্যে যেসব দেশে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বাড়বে, তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হয়ে পড়ছে। খাদ্য, পানি, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান এবং কাজের সংকট বিশ্বজুড়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোতে পরিবেশগত ভারসাম্যও বিঘিœত হচ্ছে। বনাঞ্চল কেটে বসতি গড়ে তোলা, শিল্পায়ন ও যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা, এবং অতিরিক্ত চাহিদার ফলে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন বেড়ে গেছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত, নদীভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে চলেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব কেবল পরিবেশ বা অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক কাঠামোতেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নগরায়ণ বাড়লেও অপরিকল্পিত শহর ব্যবস্থাপনা এবং গ্রামীণ জীবনের সুযোগ-সুবিধার অভাব একটি অসম সমাজ তৈরি করছে। এ কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে।

তবে এ অবস্থায় হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ম্যালথাসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব আমাদের সতর্ক করে দিলেও, তার বিপরীতে রয়েছে ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ তত্ত্ব। এটি বলছেÑযদি কোনো দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অনুপাত বেশি থাকে এবং তাদের জন্য উপযুক্ত কাজের সুযোগ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়, তবে সেই দেশ অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করতে পারে। অর্থাৎ জনসংখ্যা হতে পারে এক বিশাল সম্পদ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই তত্ত্ব কার্যকর করতে হলে প্রথমেই নজর দিতে হবে শ্রমশক্তির দক্ষতার দিকে। আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চীনে দক্ষ শ্রমিকের হার ২৪ শতাংশ, আমেরিকায় ৫২, ইংল্যান্ডে ৬৮, জাপানে ৮০, ভারতে ৩ শতাংশ, আর বাংলাদেশ এখনো শূন্যের কোঠায়। এই বাস্তবতা বদলাতে হলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সরকারি খরচে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষানীতিতে পরিবর্তন এনে কর্মমুখী শিক্ষা চালু করতে হবে।

নারী শ্রমশক্তির অপ্রতুলতা বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। পোশাকশিল্পে নারীদের উপস্থিতি থাকলেও অন্যান্য খাতে তারা এখনো পিছিয়ে। রাষ্ট্রকে অবশ্যই নারীদের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে হবে এবং কর্মসংস্থানে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন নারীদের উপযোগী কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

অর্থনৈতিক সমতার অভাবও জনসংখ্যা সংকটকে আরও জটিল করে তুলছে। দেশের মোট সম্পদের সিংহভাগই সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে। নিচের ৫০ শতাংশ মানুষের সম্পদের পরিমাণ দিন দিন কমছে। এই বৈষম্যই দেশের সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম কারণ। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে অধিক জনসংখ্যা কেবল বোঝায় পরিণত হবে। রাষ্ট্রকে তাই বৈষম্যহীন উন্নয়নের পথ বেছে নিতে হবে।

শুধু শ্রমশক্তি নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অতি ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এ খাতই হতে পারে অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থানের বিকল্প উৎস। এই খাতে টেকসই বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভব।

জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় সাফল্য পেতে হলে জনসচেতনতা তৈরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, নারী শিক্ষা, পুষ্টি, বাল্যবিবাহ রোধ এবং লিঙ্গসমতা বিষয়গুলো নিয়ে ব্যাপক প্রচার ও কার্যকর কর্মসূচি নিতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যাবিষয়ক একটি সর্বজনগ্রাহ্য নীতি প্রণয়ন জরুরি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, অর্থনীতি এবং পরিবেশÑসব ক্ষেত্রেই জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এই বিষয়ে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করছে, তা প্রশংসনীয়। তবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এ কার্যক্রমকে আরও বেশি ব্যাপক এবং বাস্তবসম্মত করতে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে বলা যায়, জনসংখ্যা একদিকে যেমন আমাদের জন্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে, অন্যদিকে সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকলে তা পরিণত হচ্ছে ভয়াবহ সংকটে। এই দুই চিত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবেÑআমরা কি জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তর করব, না তাদের ভারে ভেঙে পড়ব? রাষ্ট্রের সদিচ্ছা, সুনির্দিষ্ট নীতি এবং সম্মিলিত উদ্যোগই পারে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের উন্নয়নের চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে।

[লেখক : শিক্ষক, কধুরখীল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

-

নিষিদ্ধ জালের অভিশাপে হুমকির মুখে সমুদ্রের জীববৈচিত্র্য

-

আধিপত্যবাদের শৃঙ্খল এবং পুঁজির লুন্ঠন যাদের রক্তাক্ত করে, তাদের চাই একজোটে

-

জার্মানি : কৃচ্ছসাধনের বোঝা জনগণের কাঁধে

-

পাট চাষের সংকট ও সম্ভাবনা

-

সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা: বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তার নতুন দিগন্ত

-

অগ্রক্রয় মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের আইনি ডিফেন্স

-

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

-

এক সাংবাদিকের খোলা চিঠি

-

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ

-

ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে

-

রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”

-

কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা

-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’

-

স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য

-

ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি

-

ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য

-

তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা

-

গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!

-

মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ

-

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন ট্র্যাজেডি

-

হোক সবুজ বিপ্লব

-

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : একজন বিধায়কের জামিন

-

নিউটনের আপেল : পতনের ভেতরে জাগরণের গল্প

-

বায়ুদূষণ গবেষণার প্রসার ও তরুণদের ভূমিকা : প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা আহমদ

-

চাপে সামষ্টিক অর্থনীতি

-

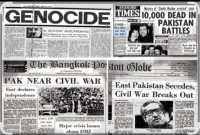

একাত্তরের গণহত্যা : সংখ্যার বিতর্ক নাকি দায় হালকা করার চেষ্টা?

-

রম্যগদ্য : ‘দালাল-ধন্বন্তরি-জীবন রক্ষাকারী...’