opinion » post-editorial

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ

রেজাউল করিম খোকন

গত তিন বছরে দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে। এখন প্রতি চারজনের একজন গরিব। আরও অনেকে এমন অবস্থায় আছেন যে সামান্য অসুস্থতা বা অন্য কোনো সংকটেই তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। ২০২০ সালে করোনা মহামারির আগে টানা তিন দশক বাংলাদেশে দারিদ্র্েযর হার কমছিল। কিন্তু এখন তা উল্টো বাড়ছে। এ প্রবণতা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অগ্রযাত্রা পিছিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত।

সম্প্রতি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের ১৮ শতাংশ পরিবার হঠাৎ দুর্যোগে যেকোনো সময় দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে পারে। একই সময়ে অতি বা চরম দারিদ্র্যের হারও বেড়েছে। ২০২২ সালে এ হার ছিল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৯ দশমিক ৩৫ শতাংশে। বিবিএসের জনশুমারি অনুযায়ী, ২০২২ সালে জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৯৮ লাখ এবং পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১০ লাখ। সে হিসাবে দেশে এখন অন্তত পৌনে পাঁচ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছেন। তিন বছরে জনসংখ্যাও বেড়েছে।

দারিদ্র্য নির্ধারণের জন্য বিবিএস খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদার ব্যয় বিবেচনায় আনে। একজন মানুষ যদি দৈনিক গড়ে ২ হাজার ১২২ ক্যালরি খাদ্যগুণসম্পন্ন খাবার ও খাদ্যবহির্ভূত খরচের ব্যয় মেটাতে না পারেন, তবে তাকে দরিদ্র ধরা হয়। তবে খাবারের দাম অঞ্চলভেদে ভিন্ন হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মানুষের জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গেছেÑখাদ্য, চিকিৎসা, বাসাভাড়া ও শিক্ষায় ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত পর্যন্ত সবাই আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখতে হিমশিম খাচ্ছেন। শহরের পরিবারগুলোর মাসিক আয় কমলেও খরচ বেড়েছে। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আয়বৈষম্যও প্রকট হয়েছে।

তুলনামূলক দরিদ্র পরিবারগুলো আয়ের চেয়ে বেশি খরচ করছে। এমনকি মধ্যবিত্তরাও ব্যয়ে আয় ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ব্যয়ের বড় অংশ চলে যাচ্ছে খাদ্যেÑএকটি পরিবারের মোট মাসিক খরচের প্রায় ৫৫ শতাংশ। শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয়ও দ্রুত বাড়ছে। ফলে অনেক পরিবারকে সঞ্চয় ভাঙতে বা ধারদেনা করতে হচ্ছে।

বর্তমান বাস্তবতায় পাঁচটি নতুন ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। প্রথমত, দীর্ঘস্থায়ী রোগের বোঝা বাড়ছেÑদেশের ৫১ শতাংশ পরিবারে অন্তত একজন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এতে চিকিৎসা ব্যয় ও ঋণের চাপ বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র পরিবারের প্রায় এক-চতুর্থাংশ নারীপ্রধান, যাদের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, সমাজে আয়বৈষম্য তীব্র হয়ে পরিবারগুলো ঋণের ফাঁদে পড়ছে। নিম্ন আয়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি ঋণ নিচ্ছেন দৈনন্দিন খাবারের খরচ মেটাতে। চতুর্থত, খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা বাড়ছেÑদরিদ্র পরিবারগুলোর অনেকে সপ্তাহে একাধিক বেলা বা মাসে অন্তত একদিন না খেয়ে থাকছেন। পঞ্চমত, স্যানিটেশন খাতে ঘাটতি এখনো গুরুতর; প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ নন-স্যানিটারি শৌচাগার ব্যবহার করছেন।

কর্মসংস্থানের চিত্রও উদ্বেগজনক। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞা অনুসারে সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজকেও কর্মসংস্থান ধরা হয়। বাস্তবে কর্মজীবীর বড় অংশই পূর্ণকালীন কাজ পাচ্ছেন না। প্রায় ৩৮ শতাংশ আন্ডারএমপ্লয়েড। নারীর অংশগ্রহণও কমÑমাত্র ২৬ শতাংশ কর্মক্ষম নারী কর্মজীবী। প্রায় অর্ধেক মানুষ স্বনিয়োজিত, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসা বা অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত, যেখানে আয় অনিশ্চিত ও সুরক্ষা সীমিত।

তবে কিছু ইতিবাচক দিকও আছে। প্রবাসী আয়, বিশাল স্থানীয় ভোক্তা বাজার, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ভোক্তাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্থনীতিকে কিছুটা টিকিয়ে রাখছে।

এ অবস্থায় তিন ধরনের সুপারিশ করা যায়Ñ

১. অনিয়মিত আয় ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে স্বল্পমেয়াদি জরুরি সহায়তা দেওয়া, বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী রোগের ব্যয়ে নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করা।

২. মধ্যমেয়াদে কর্মসংস্থান বাড়াতে সম্ভাবনাময় খাতগুলোতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কৌশলগত সহায়তা দেওয়া।

৩. দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনমুখী দৃষ্টি (পিপলস লেন্স) গ্রহণ করে সমতা, ন্যায়বিচার ও বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্যের দাম কমলেও বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি এখনো তুলনামূলক বেশি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতি ছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ, বর্তমানে তা সাড়ে ৮ শতাংশে নেমেছে। তবে প্রতিবেশী ভারত, নেপাল, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার তুলনায় এখনো অনেক বেশি। বিশেষত চাল, চিনি, ডিম, তেলসহ নিত্যপণ্যের দাম উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে।

ডলারের দাম ও জ্বালানির খরচ বাড়াকে কারণ দেখানো হলেও অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, প্রতিযোগিতা বাড়লে, আমদানি সহজ হলে এবং বাজার তদারকি কার্যকর হলে দাম কমানো সম্ভব। ভোজ্যতেলসহ কিছু খাতে বাজার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে, সেখানে প্রতিযোগিতা বাড়ানো দরকার। জ্বালানি খাতেও ভোক্তার স্বার্থের পরিবর্তে করপোরেশন ও সরকারের মুনাফায় গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে।

সার্বিকভাবে বলা যায়, দারিদ্র্য বৃদ্ধির পেছনে করোনা মহামারি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা প্রধান ভূমিকা রেখেছে। অন্তর্বর্তী সরকার সামষ্টিক অর্থনীতি সামলাতে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, তবে দারিদ্র্য হ্রাসে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষিপণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখা, সরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

দেশের অর্থনীতি এগিয়ে নিতে হলে কেবল জিডিপি নয়, সমতা, ন্যায়বিচার ও নাগরিক কল্যাণকেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

[লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]

-

ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে

-

রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”

-

কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা

-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’

-

স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য

-

ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি

-

ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য

-

তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা

-

গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!

-

মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ

-

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন ট্র্যাজেডি

-

হোক সবুজ বিপ্লব

-

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : একজন বিধায়কের জামিন

-

নিউটনের আপেল : পতনের ভেতরে জাগরণের গল্প

-

বায়ুদূষণ গবেষণার প্রসার ও তরুণদের ভূমিকা : প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা আহমদ

-

চাপে সামষ্টিক অর্থনীতি

-

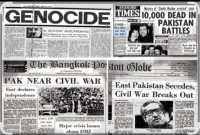

একাত্তরের গণহত্যা : সংখ্যার বিতর্ক নাকি দায় হালকা করার চেষ্টা?

-

রম্যগদ্য : ‘দালাল-ধন্বন্তরি-জীবন রক্ষাকারী...’

-

সাদা পাথর লুটে সর্বদলীয় ঐক্য

-

গণিতের বহুমুখী ব্যবহার : আধুনিক বিজ্ঞানের চালিকাশক্তি

-

প্রসঙ্গ : পেঁপের রিং স্পট ভাইরাস

-

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা : রাজনৈতিক বিভেদের অমোচনীয় ক্ষত

-

আলফ্রেড সরেন হত্যা : বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

-

কারাম উৎসব : বাংলার প্রাচীন কৃষি ও সংস্কৃতির ধারক

-

আলাস্কা বৈঠক : শান্তির দেখা কি মিলল?

-

বিমানবন্দরে প্রবাসীদের হয়রানি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ কতদূর?

-

মবের উন্মাদনা ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অধিকার