opinion » post-editorial

সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা: বাংলাদেশের উন্নয়ন চিন্তার নতুন দিগন্ত

মতিউর রহমান

প্রযুক্তি এবং সমাজের সম্পর্ক কেবল যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা ইন্টারনেট সংযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর গভীরে প্রোথিত আছে একটি জাতি বা সমাজের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তার সম্মিলিত আকাক্সক্ষা এবং চিন্তা। সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা নামক তাত্ত্বিক কাঠামোটি এই গভীর সম্পর্ককেই ব্যাখ্যা করে। এই ধারণাটি প্রথম আলোচিত হয় ২০০৯ সালে জাসানফ ও কিমের প্রবন্ধে, এবং পরে ২০১৫ সালে প্রকাশিত ‘‘Dreamscapes of Modernity: Sociotechnical Imaginaries and the Fabrication of Power’ বইতে তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সেখানে তারা যুক্তি দেন যে, প্রতিটি দেশের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নীতিমালা কোনো নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া নয়, বরং সামাজিক ক্ষমতার কাঠামো, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, পারমাণবিক শক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাÑএসব প্রযুক্তির প্রসার কেবল বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে না; বরং সমাজ কীভাবে এগুলোকে গ্রহণ করছে এবং ভবিষ্যৎকে কেমন দেখতে চায় তার ওপর নির্ভর করে।

শিলা জাসানফ এবং সাং-হিউন কিম কর্তৃক প্রবর্তিত এই ধারণাটি প্রমাণ করে যে, কোনো সমাজে প্রযুক্তির বিকাশ, নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রহণযোগ্যতা সেই সমাজের কল্পিত ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং সাংস্কৃতিক মানদ-ের ওপর নির্ভরশীল। এটি নিছক বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, বরং রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ নাগরিকদের সম্মিলিতভাবে তৈরি করা একটি রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রকল্প, যা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট পথনির্দেশ করে।

জাসানফ এবং কিম তাদের গবেষণা ও লেখায় দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নীতিমালা আসলে কোনো নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া নয়, বরং তা সেই সমাজের ক্ষমতা কাঠামো, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পারমাণবিক শক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো উচ্চ-প্রযুক্তিগুলোর প্রসারে বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সমাজ এগুলোকে কীভাবে গ্রহণ করছে এবং এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎকে কেমন দেখতে চায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। গত এক দশকে বাংলাদেশ প্রযুক্তি-নির্ভর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। মোবাইল ব্যাংকিং, ফিনটেক সেবা, অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা, টেলিমেডিসিন, ই-কমার্স এবং সরকারি সেবার ডিজিটাল রূপান্তর দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কিন্তু এই প্রযুক্তির ব্যবহার কি কেবল অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিফলন? নাকি এর সঙ্গে ক্ষমতা, বৈষম্য এবং একটি নির্দিষ্ট ‘কল্পিত উন্নয়নের রাজনীতি’ জড়িত?

সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনার আলোকে দেখলে বোঝা যায়, বাংলাদেশের প্রযুক্তি গ্রহণের পথ অনেকাংশে একটি ওপর থেকে নির্দেশিত প্রক্রিয়া। আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী, বৈশ্বিক প্রযুক্তি সংস্থা এবং জাতীয় নীতিনির্ধারকরা একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ কল্পনা তৈরি করেছেন, যেখানে প্রযুক্তিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই কল্পনায়, দেশের উন্নয়ন মানেই প্রথাগত অর্থনৈতিক সূচক বৃদ্ধি, যেমন জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি, ইত্যাদি। প্রযুক্তি এই প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন হিসেবে কাজ করে। কিন্তু এই কল্পনায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা, শ্রমজীবী মানুষের ডিজিটাল দক্ষতার অভাব, কিংবা গ্রামীণ সমাজের সাংস্কৃতিক জটিলতা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

উদাহরণস্বরূপ, যখন বিকাশ বা নগদ-এর মতো ফিনটেক সেবা কোটি কোটি মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটাচ্ছে, তখনও গ্রামীণ নারী, শ্রমজীবী মানুষ, বা প্রবীণদের অনেকেই ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনের নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নন। এই অসামঞ্জস্যের ফলে এক নতুন ধরনের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে, যাকে আমরা ডিজিটাল সামাজিক স্তরবিন্যাস বলতে পারি। যারা প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম, তারা নতুন অর্থনৈতিক সুযোগের নাগাল পাচ্ছে, আর যারা অক্ষম, তারা আরও পিছিয়ে পড়ছে।

এই প্রেক্ষাপটে, সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সামনে আসেÑকে আসলে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে? প্রযুক্তি কি সত্যিই গণতান্ত্রিক হচ্ছে, নাকি এটি নতুন ধরনের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা তৈরি করছে? যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্সের মতো প্রযুক্তি শিক্ষা, কৃষি বা প্রশাসনে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অনেকাংশে চলে যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে, যারা প্রযুক্তির ভাষা বোঝে, ডেটা নিয়ন্ত্রণ করে এবং নীতি নির্ধারণে প্রভাবশালী। এতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে যায়, যা একটি সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার একদিকে যেমন নাগরিক সেবাকে সহজ করে তুলছে, তেমনি তা মানুষের দৈনন্দিন

জীবনের ওপর একটি অদৃশ্য নজরদারিও তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি ডেটাবেস, অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেম এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ডেটা বিশ্লেষণ করে নাগরিকদের আচরণ, পছন্দ-অপছন্দ এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। এই ধরনের ডেটা যখন কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন তা তাদের ক্ষমতাকে আরও সংহত করে এবং সমাজের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

তবে, সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনার শক্তি এখানেই যে এটি কেবল সমালোচনা নয়, বরং বিকল্প ভাবনার একটি পথও খুলে দেয়। বাংলাদেশের জন্য এই ধারণাটি একটি বড় শিক্ষা হতে পারেÑউন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, বরং এর সঙ্গে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সাংস্কৃতিক উপযোগিতা এবং নৈতিক দায়িত্বশীলতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। প্রযুক্তির কল্পিত ভবিষ্যৎ তৈরি করার সময় কেবল বাজারের চাহিদা নয়, সমাজের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য, ভিন্নমত এবং বাস্তব চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে: প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা কী ধরনের সমাজ গড়তে চাই? একটি যেখানে মানুষজন কেবল ভোক্তা হিসেবে থাকবে, নাকি একটি যেখানে তারা প্রযুক্তির নির্মাতা এবং সহ-নির্ধারক হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের অবশ্যই প্রযুক্তি ব্যবহারের নৈতিক দিকগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা কিভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা দিয়ে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং এই সিদ্ধান্তগুলো সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে কিভাবে প্রভাবিত করবে, তা নিয়ে সমালোচনামূলক আলোচনা জরুরি।

এই তত্ত্ব নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং সমালোচনামূলক আলোচনার গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে। নতুন প্রযুক্তি আসবে এবং পুরোনো পদ্ধতি বদলাবে, কিন্তু সেই পরিবর্তনের দিক-নির্দেশনা যদি কেবল ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহলে তা কেবল প্রযুক্তিগত নয়, সামাজিক বৈষম্যকেও বাড়িয়ে তুলবে। উদাহরণস্বরূপ, মোবাইল ইন্টারনেটের প্রসারে যেমন নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে, তেমনই ডিজিটাল শ্রমবাজারে অস্থায়ী এবং অনিরাপদ কাজের প্রবণতাও বেড়েছে। তাই আমাদের প্রশ্ন করতে হবে: আমরা কোন ধরনের ভবিষ্যৎ চাই? একটি যেখানে প্রযুক্তি কিছু মানুষের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করবে, নাকি একটি যেখানে এটি সকলের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করবে?

বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য তাই সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বানÑপ্রযুক্তি যেন কেবল ক্ষমতার উপকরণ না হয়, বরং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের একটি পথ হয়ে ওঠে। এজন্য প্রয়োজন জনমতকে গুরুত্ব দেওয়া, সমালোচনামূলক গবেষণা এবং বিকল্প কল্পনার চর্চা।

যখন প্রযুক্তি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, তখন এর ভবিষ্যৎ কল্পনা কেমন হবে, তা কেবল সরকারি পরিকল্পনা বা কর্পোরেট কৌশল দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না; বরং জনগণের আকাক্সক্ষা, অধিকার এবং ন্যায্যতার প্রশ্নেই তা নির্ধারিত হওয়া জরুরি। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার জন্য, প্রযুক্তিকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যেন এটি সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে, তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করে এবং তাদের ক্ষমতায়ন করে।

সামাজিক-প্রযুক্তিগত কল্পনা আমাদের শেখায় যে প্রযুক্তি কোনো নিরপেক্ষ বা স্বয়ংক্রিয় শক্তি নয়। এটি ক্ষমতা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বাংলাদেশের উন্নয়নকে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায্য করতে হলে, আমাদের এই কল্পনা গঠনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। অন্যথায়, প্রযুক্তির নামে নতুন ধরনের অসমতা এবং নিয়ন্ত্রণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে, যা আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্যকে আরও দূরে সরিয়ে দেবে।

[লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী]

-

জার্মানি : কৃচ্ছসাধনের বোঝা জনগণের কাঁধে

-

পাট চাষের সংকট ও সম্ভাবনা

-

অগ্রক্রয় মোকদ্দমায় উভয় পক্ষের আইনি ডিফেন্স

-

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

-

এক সাংবাদিকের খোলা চিঠি

-

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ

-

ক্লাউডবার্স্ট: মৃত্যুর বার্তা নিয়ে, আকাশ যখন কান্নায় ভেঙে পড়ে

-

রম্যগদ্য:“কবি এখন জেলে...”

-

কারা কর্তৃপক্ষের সীমাবদ্ধতা ও ‘কারেকশন সার্ভিস’-এর বাস্তবতা

-

বাংলাদেশের শহর পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

-

‘আজ ফির তুমপে পেয়ার আয়া হ্যায়’

-

স্বপ্নের দক্ষিণ কোরিয়া; বাংলাদেশে আন্দোলন, ভিয়েতনামের সাফল্য

-

ডাকসু নির্বাচন ও জাতীয় রাজনীতি

-

ঢাকা শহরের উষ্ণতা: সবুজ হারানোর মূল্য

-

তিন বাহিনী প্রধানদের আশা ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা

-

গনমাধ্যম জগতও নিষ্ঠুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে!

-

মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা: জাপান এক অনুসরণীয় আদর্শ

-

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতুন ট্র্যাজেডি

-

হোক সবুজ বিপ্লব

-

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি : একজন বিধায়কের জামিন

-

নিউটনের আপেল : পতনের ভেতরে জাগরণের গল্প

-

বায়ুদূষণ গবেষণার প্রসার ও তরুণদের ভূমিকা : প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা আহমদ

-

চাপে সামষ্টিক অর্থনীতি

-

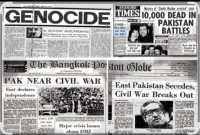

একাত্তরের গণহত্যা : সংখ্যার বিতর্ক নাকি দায় হালকা করার চেষ্টা?

-

রম্যগদ্য : ‘দালাল-ধন্বন্তরি-জীবন রক্ষাকারী...’

-

সাদা পাথর লুটে সর্বদলীয় ঐক্য

-

গণিতের বহুমুখী ব্যবহার : আধুনিক বিজ্ঞানের চালিকাশক্তি

-

প্রসঙ্গ : পেঁপের রিং স্পট ভাইরাস