?? ???? ?????

‘সংবাদ’ এবং পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মধ্যবিত্তই তো সংবাদপত্রের পাঠক এবং সংবাদপত্র মধ্যবিত্তের রুচিকে লালন-পালন করে, এমনকি গঠনেও সাহায্য করে, আবার অল্পস্বল্প হলেও সেই রুচির ডাকে সাড়া দেয়। ১৯৫১-তে ‘সংবাদ’ যখন প্রকাশিত হলো তখন তাকে মনে হয়েছিল মধ্যবিত্তের নিজস্ব পত্রিকা। আগের পত্রিকাগুলোর পাঠকও মধ্যবিত্তই ছিল; কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ‘আজাদ’, ‘জিন্দেগী’ এমনকি ‘ইত্তেফাকে’র পক্ষেও পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে অগ্রগমন ঘটছিল তার সঙ্গে রুচির দিক থেকে তাল রাখার ব্যাপারে বিঘœ ঘটছিল। মধ্যবিত্ত তখন বেড়ে উঠেছে, পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে এগোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তার আকাক্সক্ষা ও রুচি দুটোই তখন এমন একটা পত্রিকা দেখতে চাইছিল যাকে মনে হবে আধুনিক। সেই সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদী তো বটেই, কিছুটা সমাজতান্ত্রিক হওয়াটাও অভিপ্রেত ছিল, বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ সমাজের কাছে।

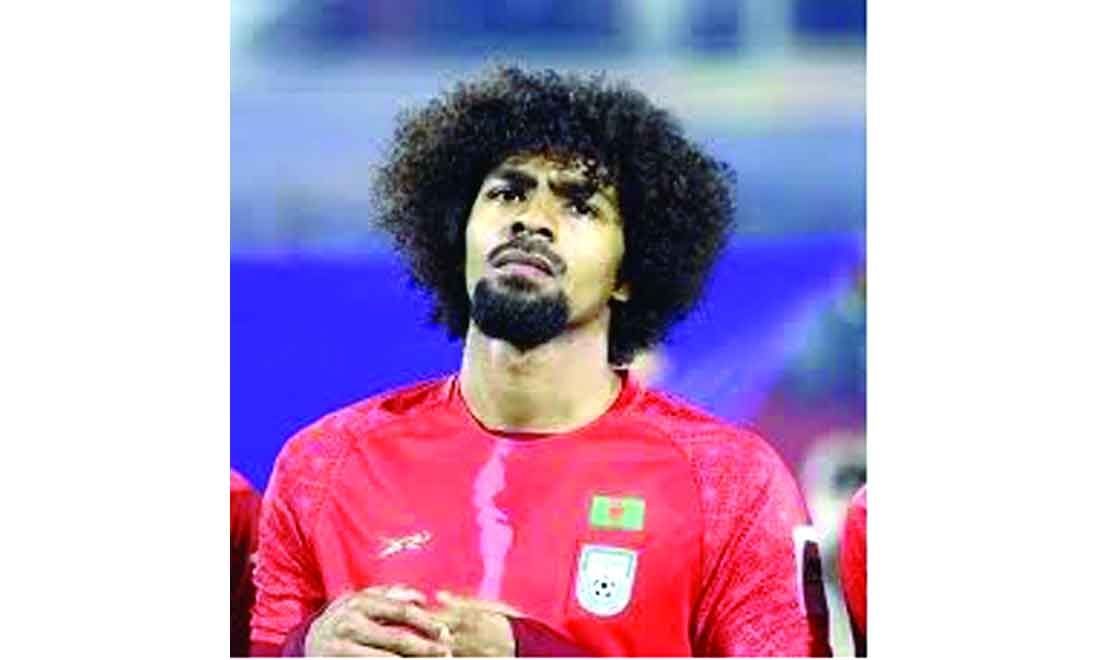

সংবাদ-এর সাবেক প্রধান সম্পাদক প্রয়াত আহমদুল কবির

‘সংবাদ’ সে প্রয়োজনটা অনেকটা মিটিয়েছিল। ঢাকা থেকে বাংলা নামে শোভিত দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ ওই প্রথম। আর এতে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা রুচিতে আধুনিক ছিলেন তো বটেই, অনেকেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠেছিলেন। ‘সংবাদ’-এর বিভাগগুলোও ছিল আকর্ষণীয়। ভাইয়া নামে ‘খেলাঘর’ পাতাটির সম্পাদনা করতেন কবি হাবীবুর রহমান, যাঁকে আমরা কিশোররা চিনতাম তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে এবং যাঁর হাত দিয়ে অনেক ছেলেমেয়ের প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে একজন ছিল আমার স্ত্রী নাজমা জেসমিন, যার সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ছিল না; কিন্তু পরে সে জানিয়েছে আমাকে এই সত্যটি যে, ‘সংবাদ’-এর ‘খেলাঘর’ পাতাটি না পেলে তার লেখক-জীবনের সূত্রপাত কেমন করে ঘটতো সে জানে না। নাজমা জীবিত থাকলে এই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যায় সেও হয়তো লিখত, এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে ‘খেলাঘর’ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানাতে পারত। আমি নিজেও ‘খেলাঘরে’ লিখেছি যদিও সদস্য হিসেবে নয়; সে প্রসঙ্গটিতে পরে আসছি। মেয়েদের পাতা সম্পাদনা করতেন লায়লা সামাদ, পারিবারিকভাবে যার সম্পর্ক ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এবং যিনি সেকালে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন নির্ভয়ে। সাহিত্য বিভাগ দেখাশোনা করতেন আবদুল গণি হাজারী, সঙ্গে ছিলেন ফয়েজ আহমদ। চলচ্চিত্র, নাটক ইত্যাদির জন্য পাতা ছিল, যার দেখাশোনা করতেন সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান, যিনি নিজেও নাট্যশিল্পী ছিলেন। সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী এবং সৈয়দ নুরুদ্দিন, যাদের দক্ষতার বিষয়ে আমরা লোকমুখে শুনতাম। কলকাতায় ‘মিল্লাত’ পত্রিকার নেপথ্য সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস সম্পাদকীয় লিখতেন, যেমন লিখতেন তরুণ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও ফজলে লোহানী। বার্তা বিভাগে ছিলেন কে. জি. মুস্তাফা। এসব ভেতরের ব্যাপার, তবু আমরা যারা কৌতূহলী ছিলাম সংবাদপত্রের ব্যাপারে তারা এগুলোই জানতাম। আর বাইরে থেকে দেখতাম নতুন ধরনের একটি পত্রিকা বের হয়েছে।

ঢাকা থেকে বাংলা নামে শোভিত দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ ওই প্রথম। আর এতে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা রুচিতে আধুনিক ছিলেন তো বটেই, অনেকেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠেছিলেন

আমার পিতার প্রজন্মের লোকেরা ‘আজাদ’ পড়তেন। কিন্তু আমাদের প্রজন্মকে ‘আজাদে’র ভাষারীতি ও রাজনীতি কোনটিই আকর্ষণ করতে পারেনি, যদিও ‘মুকুলের মহফিলে’ আমি লিখতাম এবং ‘আজাদ’ অফিস থেকে প্রকাশিত মাসিক মোহাম্মদীতে আমার নতুনভাবে প্রস্তুত মোপাসাঁর দু’টি গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ‘মোহাম্মদী’র নেপথ্য সম্পাদক ছিলেন কবি আহসান হাবীব। আমরা পড়তাম পাকিস্তান অবজারভার। আমার পিতা সম্ভব হলে কলকাতার ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকা রাখতেন; কিন্তু ঢাকায় তা দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে হকারকে বলে রেখেছিলেন ‘অবজারভার’ দিতে। এরই মধ্যে ‘সংবাদ’-এর আবির্ভাব। কিন্তু পাকিস্তানি রাষ্ট্রের ভেতরে ‘সংবাদ’-এও একটা দ্বন্দ্ব ছিল। মালিকানা ছিল মুসলিম লীগপন্থি। কিন্তু কাগজের রুচি আধুনিক বাঙালির। রাজনীতিটা মুসলিম লীগের রুচি বাঙালির, অমীমাংসেয় এই দ্বন্দ্বটা অচিরেই একটা প্রকাশ্য রূপ নিল, বায়ান্ন সালে যখন রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল তখন। আমার মনে আছে বাইশে ফেব্রুয়ারিতে একুশে ফেব্রুয়ারির খবর সঠিকভাবে দেয়নি দেখে আমরা আজিমপুর কলোনিবাসী ছাত্ররা ‘আজাদ’ অফিসের সামনে হকারদের কাছ থেকে নিয়ে আজাদের সঙ্গে ‘সংবাদ’-এর বান্ডিলেও অগ্নিসংযোগ করেছিলাম। সকল পার্থক্য সত্ত্বেও রাজনীতির কারণে ‘সংবাদ’-এ আর ‘আজাদ’-এ তখন পার্থক্য করা যায়নি।

এরপর এলো ১৯৫৪’র নির্বাচন। বায়ান্নতে যা ছিল অভ্যুত্থান চুয়ান্নতে তা রূপ নিল নির্বাচনে। এ ছিল ‘সংবাদ’-এর জন্য আরেক বিড়ম্বনা। ‘সংবাদ’-এর সঙ্গে যারা কর্মসূত্রে জড়িত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই কেবল যে মুসলিম লীগবিরোধী ছিলেন তা নয়, প্রায় সবাই আস্থা রাখতেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে, কেউ কেউ ছিলেন আরও অগ্রসর চিন্তার মানুষ, তাঁরা বিশ্বাস করতেন সমাজতন্ত্রে। কিন্তু ‘সংবাদ’ তো তাদের মুখ চেয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি, তার লক্ষ্য ছিল মুসলিম লীগকে জয়ী করা। টাকা যে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, সেটা তো ওই লক্ষ্যেই। মুসলিম লীগ ভীষণভাবে পরাজিত হলো এবং ‘সংবাদ’ পড়ল বিপদে। সেই বিপদ কাটিয়ে ওঠার কঠিন কাহিনী এর সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাঁরা জানেন, কেউ কেউ লিখেছেনও।

‘সংবাদ’কে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। কেবল তাই নয়, রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের আপাত প্রস্থান ‘সংবাদ’-এর জন্য অগ্রযাত্রার পথ খুলে দিল। বিশেষভাবে খুশি হয়েছিলেন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীরা। তাঁরা কেউ কেউ ‘সংবাদ’-এর সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন, যাঁরা সেভাবে যুক্ত ছিলেন না তাঁরাও এই দৈনিকটিকে আত্মীয়ের মতো ভাববার অবকাশ পেলেন, কারণ নতুন ব্যবস্থাপনায় যাঁরা এলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তাধারার লোক। মুসলিম লীগের একদা কর্তৃত্বের কোনো চিহ্নই ওই দৈনিকে আর রইল না। দীর্ঘদিন পরে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট রাজবন্দিদের কেউ কেউ অন্য ঠিকানার অভাবে ও সন্ধানে ‘সংবাদ’ কার্যালয়েই চলে আসতেন। মুক্ত হয়ে শহীদুল্লা কায়সার তো ‘সংবাদ’-এর সম্পাদনার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। একই ঘটনা রণেশ দাশগুপ্তের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। একাত্তরে শহীদুল্লা কায়সার শহীদ হন। রণেশ দাশগুপ্তও হতেন যদি দেশত্যাগ না করতেন।

একাত্তরের হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লোকেরা ‘সংবাদ’ অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাতে অফিসের এবং প্রেসের ক্ষতি তো হয়ই, শহিদ হন শহীদ সাবের। প্রতীকের মতো ঘটনা বটে। শহীদ সাবের যখন ছাত্র, একেবারেই কিশোর তখনই কমিউনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে কারাবন্দি হয়েছিলেন। সেটা সাতচল্লিশের অল্প কিছুদিন পরের ঘটনা। দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। একাত্তরে যখন আমরা পুনরায় স্বাধীনতার পথে এগুচ্ছি তখনও শহীদ সাবেরের জন্য থাকবার মতো কোনো জায়গা ছিল না। পঁচিশে মার্চের রাতে পাখি যেমন বাসায় ফিরে আসে তেমনিভাবেই তিনি ‘সংবাদ’ অফিসে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেই ছিলেন আটাশ তারিখের সকাল পর্যন্ত, তারপরে আর থাকা সম্ভব হয়নি। কেননা হানাদাররা অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছিল। তিনি ঘুমিয়েছিলেন, ঘুমন্ত অবস্থাতেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। সাতচল্লিশের পরে তিনি বন্দি হয়েছিলেন, একাত্তরে তিনি শহীদ হলেন।

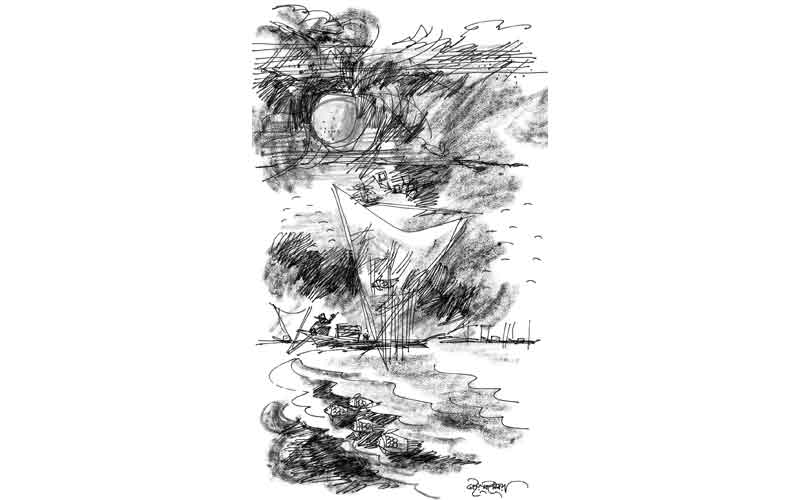

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

হানাদারদের বিশেষ ক্রোধ ছিল, ‘দি পিপল’ নামের একটি ইংরেজি দৈনিকের ওপর। ওই পত্রিকাটি আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিল, এবং একাত্তরের ঘটনাগুলো অত্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে তুলে ধরত। পঁচিশের রাতেই তারা ওই পত্রিকার অফিসে আগুন লাগায়। ছয় দফার ব্যাপারে প্রথম দিকে ‘ইত্তেফাক’ কিছুটা দোদুল্যমান ছিল বলে মনে হয়, পরে সে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোপুরি সমর্থন করে; স্বভাবতই ওই পত্রিকাও আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু ‘সংবাদ’-এর স্বত্বাধিকারী এবং পরবর্তীতে সম্পাদক আহমদুল কবির আওয়ামী লীগের নয়, ন্যাপের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ‘সংবাদ’ও রেহাই পায়নি, স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা তখন পৃথক ছিলেন না। হানাদাররাও উভয়কে একই চোখে দেখত। স্বভাবতই।

চুয়ান্নর পর থেকে ‘সংবাদ’-এর জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের আমলে ‘দৈনিক পাকিস্তান’ প্রকাশিত হয়। সেটিও মধ্যবিত্তের রুচিকে ধারণ করত। ওই দৈনিকে শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমান কাজ করতেন। প্রাণের তাগিদে নয়, জীবিকার প্রয়োজনে। সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। কিন্তু ‘দৈনিক পাকিস্তানের’ রাজনীতিটা ছিল সামরিক শাসনের পক্ষে, সেজন্য আকারে-প্রকারে-আচরণে আধুনিক হলেও দৈনিকটি ‘সংবাদ’-এর গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ‘সংবাদ’ তখন ঢাকায় নয় শুধু মফস্বলের সুদূর প্রান্তেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এক সময়ে ‘আজাদ’ পড়া যেমন লোকের অভ্যাস ছিল, চুয়ান্নর পর থেকে ‘সংবাদ’ পড়া তেমন অনেকের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে বামপন্থিরা ‘সংবাদ’কে পছন্দ করতেন। আজাদের ছিল ‘মুকুলের মহফিল’ সেটি ততদিনে ম্লান হয়ে গেছে। ‘ইত্তেফাকে’র ছিল ‘কচি-কাঁচার আসর’, সেটি কিশোরদের আকৃষ্ট করত; কিন্তু ‘সংবাদে’র ‘খেলাঘরে’র প্রতি বামপন্থিদের সমর্থন থাকায়, ওই পাতাটি একটি নতুন ভূমিকা পালন করা শুরু করেছিল।

একাত্তরের ‘সংবাদ’ গণহত্যার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, নতুন করে বের হলো স্বাধীনতার পরে। আগে তার অফিস ও ছাপাখানা ছিল পুরাতন ঢাকার বংশালে, তাকে বলা যেত পুরাতন ঢাকার শেষ প্রান্ত। স্বাধীনতার পর ঢাকা ছুটেছে উত্তরমুখো। ‘সংবাদ’কেও কিছুদিন পরেই চলে আসতে হয়েছে বংশাল ছেড়ে পুরানা পল্টনে। সেখান থেকে তার আরেক যাত্রা শুরু, যে যাত্রায় সে আগের মতোই জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী রইল। কিন্তু তার পক্ষপাত ছিল সমাজতন্ত্রের প্রতিই। যেজন্য বামপন্থি মহলে তার কদর বাড়ল।