সাময়িকী

বাংলা সঙ্গীতের আধুনিকায়নে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সঞ্জীব কুমার দেবনাথ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় / জন্ম : ১৯ জুলাই, ১৮৬৩ মৃত্যু: ১৭ মে ১৯১৩

বাংলা আধুনিক গানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ‘আধুনিক’ শব্দটির অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতাহেতু অনেক শিক্ষিত লোকও পঞ্চ কবির (রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-রজনী-অতুল-নজরুল) গান আধুনিক বলে মনে করেন না। তাঁরা নজরুল-পরবর্তী বাংলা গানকেই আধুনিক গান হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু ‘আধুনিক’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ আজকালকার হলেও সংগীতের ক্ষেত্রে যে তা ব্যাপক এবং বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়টি অনুধাবন না করেই তারা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য এবং বিবেচনাপ্রসূত নয়। এই পাঁচ অলৌকিক কিন্নর পর পর আবির্ভূত হয়ে বাংলা গানে অনির্ণীত রূপায়ব সংগঠনে ও বাঙালির বাণীময় আত্মোদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (১৮৬০-১৯৩৬), সংগীতবিজ্ঞানী কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪), সঙ্গীতগুণী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), ড. সুকুমার রায় (১৯০১-১৯৯২), গবেষক ইদ্রিছ আলীসহ খ্যাতিমান অনেক সংগীতবোদ্ধা মণীষী বাংলা আধুনিক গানের আঙ্গিক, গঠন ও লক্ষণ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। নজরুল পূর্বসূরিদের মধ্যেও বাংলা আধুনিক গানের স্বরূপ নিয়ে অসংখ্য আলোচনা, সমালোচনা এবং লেখালেখি হয়েছে। সেগুলো বিশ্লেষণ করলে- পঞ্চপ্রধান সৃষ্ট গানের বাণী-সুর-তাল-লয়ের সমন্বয় ও গায়কিতে আধুনিক গানের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁদের রচিত এবং সুরারোপিত সকল গানই নিঃসন্দেহে আধুনিক গান, যেগুলো যুগ যুগ ধরে চিরায়ত বাংলার সারস্বত সাধনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে নিবেদিত হয়ে আসছে।

বাংলা সংগীতকে আধুনিকতার অবয়বে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন উনিশ শতকের প্রখ্যাত কালোয়াত এবং সুকণ্ঠ গায়ক। পিতার সাংগীতিক গুণাবলি তাঁর রক্তে সঞ্চারিত হয়েছিল। ফলে অল্প বয়সেই তিনি মৌলিক গান রচনায় কৃতিত্ব দেখান। ১৮৮২ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে একশো আটটি গান নিয়ে তার গীতিসংকলন ‘আর্যগাথা প্রথম ভাগ’ বের হয়। স্বদেশের শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৮৮৪ সালে কৃষিবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রির উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে চলে যান। প্রথমে ইংরেজি গানে অনীহা থাকলেও কালক্রমে তাঁর সে মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং বিলিতি গান শিখতে শুরু করেন।

১৮৮৬ সালে দ্বিজেন্দ্র উচ্চডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন এবং সুরবালা দেবিকে বিবাহ করেন। চাকরিসূত্রে ভাগলপুর এবং মঙ্গুরে থাকাকালীন (১৮৮৮-১৮৯৩) বিখ্যাত খেয়াল গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংস্পর্শে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন তাঁর আত্মীয়। তিনি বিস্তারধর্মী খেয়াল গানে টপ্পার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছোঁয়া লাগিয়ে চমৎকার গান পরিবেশন করতেন। টপখেয়াল নামে পরিচিত এ গানগুলো দ্বিজেন্দ্রলালকে খুবই আকর্ষণ করতো। তিনি সুরেন্দ্রনাথের কাছে টপখেয়াল গানের রীতি শেখা শুরু করেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সংগীত জীবনে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষভাবে ক্রিয়া করেছিল। এজন্যই তিনি বিলিতি গানের মোহ ত্যাগ করে অন্তর্মুখি, প্রেমের ও বিষাদপূর্ণ গানগুলো টপখেয়াল রীতিতে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। এ প্রসঙ্গে দিলীপ রায় (১৮৯৭-১৯৮০) তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন-

“ওস্তাদ গাওয়াইয়ার চেয়ে আমাদের কাছে ঢের বেশি আদরের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর টপখেয়াল ছিল এমন এক অদ্বিতীয় সৃষ্টি, যা শুনলে চমকে যেতে হতো। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল কৈশোরেই তাঁর পিতৃদেবের খেয়াল শুনে শুনে হিন্দুস্তানি গানের মর্মে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে তিনি খুব বেশি ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন বিলিতি গানের। সুরেন্দ্রনাথই তাঁকে ঘরে অর্থাৎ ভারতীয় গানের নিজস্ব জগতে ফিরিয়ে আনেন” (উদ্ধৃতি: বাংলাগানের সন্ধানে, পৃষ্ঠা-৯৫ ও ৯৬)।

বাংলা গানকে স্বনির্ভর করতে একক স্বাতন্ত্র্যে ছিলেন বলে তিনি রবীন্দ্রবলয়ের শক্তিশালী সাংগীতিক প্রতিভায় প্রভাবিত হননি। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও হিন্দুস্থানি গানের কাঠামোতে বাংলা কথা বসিয়ে বাংলা গান রচনা-রীতির বিরোধিতা করেছেন। তাঁর গানে রাগরাগিণীর আভাস থাকলেও প্রাধান্য থাকতো না, হয়ে উঠতো এক নতুন সৃজন। আলাহিয়া বিলাবল রাগে বাঁধা ‘বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ’ কিংবা কেদারা রাগের উপর ভিত্তি করে বাঁধা ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা’ দু’টি স্বদেশি গানে তাঁর সেই কম্পোজ-রূপ সবচেয়ে বেশি করে ফুটে উঠেছে। তিনি টপ্পার সঙ্গে বিলিতি গানের গায়কি এবং তাঁর প্রিয় বেহাগ, খাম্বাজ, বাগেশ্রী, বাহার, ভৈরবী ও নটমল্লার ইত্যাদি ছাড়াও ভারতীয় অন্যান্য রাগ-রাগিনীর সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলা গানকে চমৎকৃত ও সমৃদ্ধ করেছেন, যা বাংলা গানের আধুনিকায়নে তাঁর বিশেষ অবদান বলে সর্বজনস্বীকৃত। গানের বিন্যাসে বিলিতি সুরের ব্যবহারে বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য তথা কথা-সুরের সমন্বয় সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। বাংলা গানের ভাবৈশ্বর্য বজায় রেখে অত্যন্ত সচেতনভাবে বিলিতি সুরের ব্যবহার করলেও সেকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়- যিনি ‘বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ’ কিংবা ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’র মতো শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক গান বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছেন, সেই মানুষটির দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশিষ্ট সংগীত সমালোচক অক্ষয় কুমার সরকারও। তিনি বুঝতে চাননি যে, বিলিতি গানের গায়ন-অভিজ্ঞতা সহায়তা করেছিল বলেই তাঁর রচিত বাংলা গানের উচ্চারণে একটা ওজস্বিতা এবং সুরের উচ্চাবচ স্বভাব এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। সংগত কারণেই প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) অক্ষয় কুমার সরকার কর্তৃক এ অভিযোগের প্রতিবাদ করে বলেন-

“দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে করে হিন্দুসঙ্গীতের ধর্ম নষ্ট হয়নি- কেননা ওস্তাদি ঢং ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একমাত্র ঢং নয়।... দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নতুনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতি সহজে একটি বিলিতি চাল এসে পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যে নতুন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তার মগ্নচৈতন্যে, দেশি ও বিলিতি সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্টি হয়েছে” (বরুণ সেনগুপ্তহ সম্পাদিত, সাপ্তাহিক বর্তমান, পৃৃষ্ঠা-১৭)

দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টিকর্ম হলো বিদেশি সুরের আদলে বাংলা গানের ভাবকে বাঁচানো বা তাতে সঠিকভাবে জাগানো। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে অন্ধ ভিক্ষুকের কণ্ঠে ‘ঘন-তমসাবৃত অম্বরধরণী’ গানটি আগাগোড়া ধরে রেখেছে বিলিতি গানের সুরবিন্যাসের উত্থান-পতন। তাতে কি বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়েছে? গানটি শুনলে সুরের বুনন চমৎকার বোঝা যায়। তাছাড়া ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা’ গানটিতে ‘সে যে আমার জন্মভূমি’ পদটি বিলিতি কায়দায় তিনবার তিনস্বরে গাওয়ার জন্য কি বাংলা গানের ভাবৈশ্বর্য লুপ্ত হয়েছে? বরং আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি তাঁর গানগুলোর মাধ্যমে বাংলা গানে এক নতুনত্ব এনেছেন, যা বাঙালি জাতি সাদরে গ্রহণ করেছে। বিলিতি সুরের ব্যবহার সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর সমর্থন আরও স্পষ্ট করেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এই বলে যে-

“দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে ‘হিন্দুসঙ্গীত’ থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।... হিন্দুসঙ্গীতের কোনো ভয় নেই- বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড় করেই পাবে” (উদ্ধৃতি: স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ইউনিভার্সেল হিস্ট্রি অব মিউজিক, পৃষ্ঠা-১০৮)

দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলোর ধরন অনেকটা কবিতা-ঘেঁষা। ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন তিনি শুধু বিলিতি গান শিখলেন না। আইরিশ ও স্কচ গানের সাথেও তার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। তিনি ১৪টি ইংরেজি গান, ১৩টি স্কচ গান এবং ৭টি আইরিশ গান বাংলায় অনুবাদ করেন। এসব গানে বিলিতি সুরের সার্থক রূপায়ণ রবীন্দ্রনাথকেও মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি দ্বিজেন্দ্র অনূদিত অনেকগুলো স্কচ ও আইরিশ গানের মূল সুরে নতুন বাণী বসিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও একটা পর্যায় পর্যন্ত তাঁর গানে বিলিতি সুর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রসংগীতে বিলিতি সুরের প্রভাব একেবারেই নগণ্য। বাঙালি সুরকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানেই সবচেয়ে বেশি এবং সার্থকভাবে বিলিতি সুরের ব্যবহার হয়েছে। উলে¬খ্য, আর কোনো বাঙালি বাগগেয়কার এমন সার্থকভাবে এত বিলিতি সুর বাংলা গানে সংযোজন করতে পারেনি। তাছাড়া তিনি টপখেয়ালের আদলে গান গেয়ে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন।

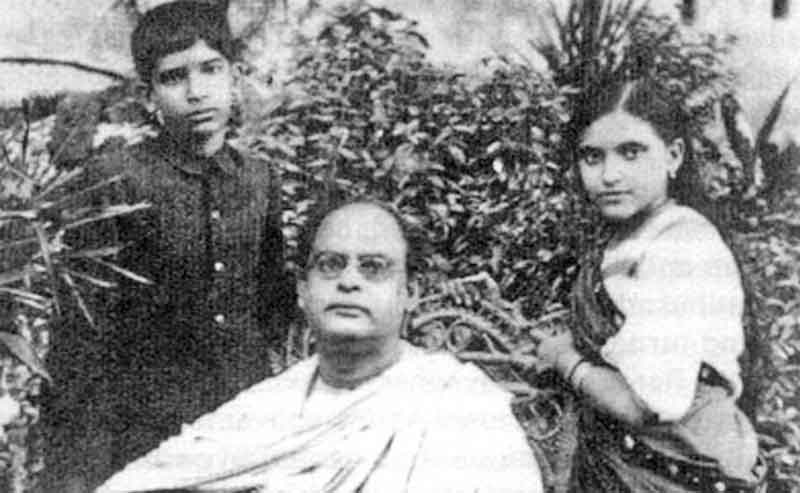

দিজেন্দ্রলাল রায়, পারিবারিক ছবি

ধর্মীয় গোঁড়ামি, সামাজিক অনাচার-অত্যাচার, ইংরেজদের গোলামি প্রভৃতির বিরুদ্ধে রোষ আর ক্ষোভ ঝরাতেন তিনি তাঁর গীত প্রতিভার সবচেয়ে মৌলিক অংশ বিদ্রুপাত্মক হাসির গানে। কিন্তু সেসব কথার সাথে করুণ সুরের গাম্ভীর্য সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি বিষয়বস্তুর লঘু চপলতাকে অত্যন্ত কুশলতায় ঢেকে দিতেন। ফলে হাসির গান পরিণত হতো শোকে। বিচিত্র হাসির গান ও প্রণয়সংগীতসংবলিত “আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ” (১৮৯৩) এরূপ গানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর ‘আর্যগাথা প্রথম ভাগ’ বের হওয়ার প্রায় দশ বছর পর “আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ” প্রকাশ পায়। এ গ্রন্থের গানগুলো ‘কুহু’ ও ‘পিউ’ এ দুই পর্যায়ে সাজানো হয়েছে। কুহু পর্যায়ে প্রণয়সংগীত আর পিউ পর্যায়ে রয়েছে স্কচ, আইরিশ ও ইংরেজি গানের অনুবাদ।

১৯০৩ সালে স্ত্রীর অকষ্মাৎ মৃত্যুর পর চিরউদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল অনেকটা ভেঙ্গে পড়েন। ছ’বছরের পুত্র দিলীপ রায় এবং পাঁচ বছরের কন্যা মায়াকে নিয়ে তখন তিনি মহাসংকটে নিমজ্জিত। শুকিয়ে যায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হাসির গানের উৎস; হারিয়ে যায় প্রণয়গীতির আবেগ। এরই মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) শুরু হয় এবং ভারতবাসীর মনে নতুন করে জেগে ওঠে দেশাত্মবোধের চেতনা। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি পরপর রচনা করেন প্রতাপ সিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯) ও চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)। এ সব নাটকের স্বদেশি গানগুলো বাংলা গানে নিয়ে আসে এক নতুন মাত্রা এবং বাঙালি লাভ করে এক নতুন গানের উত্তরাধিকার। তাঁর পাঁচশো গানের মধ্যে নাটকে বহুল ব্যবহৃত গানের সংখ্যা আড়াইশো। উলে¬খ্য, ১৯০৬ সাল থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল গয়া প্রবাসী ছিলেন। সেখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত স্বদেশি গানগুলো লিখেছেন। জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) একবার গয়ায় বেড়াতে গিয়ে তাঁর কন্ঠে ‘মেবার পাহাড়’ গানটি শুনে খুবই অনুপ্রাণিত হন এবং বাংলার বিষয় ও ঘটনা নিয়ে এ ধরনের একটি গান রচনার আনুরোধ করেন। সেই অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেন “বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ” শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক বাংলা গানটি। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম জীবনীকার নবকৃষ্ণ বলেন-

“এ গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে নিয়তির মতো এসেছিল। কেননা এই গান গাইতে গেলেই তিনি আত্মসংযম হারাতেন। আক্রান্ত হতেন উচ্চ রক্তচাপে। একদিন স্যার কৈলাস চন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটিতে গানটি গাইবার সময়, আর একদিন ইভনিং ক্লাবে গানটি শিক্ষা দিবার সময় দ্বিজেন্দ্রের মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হয়। তাছাড়া একদিন ঝামাপুকুরে তদীয় মিত্র শ্রীযুক্ত হেমমিত্র মহাশয়ের ভবনে ঐ গানটি গাইতে গিয়া তাঁর মস্তিষ্কে শোণিতাধিক্য হয় এবং প্রতিবারই তাঁর সংজ্ঞাশূন্য হইবার উপক্রম হয়। ইহাই দ্বিজেন্দ্রের প্রাণান্তকারী সন্ন্যাস রোগের সূত্রপাত” (উদ্ধৃতি: স্বামী পুর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত ‘উদ্বোধন’ পৃষ্ঠা-৯)

এ গান সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা ব্যাক্তিগত অনুভূতি রয়েছে। গানটি আমি বহুবার সবিতাব্রতের কণ্ঠে শুনেছি এবং প্রতিবারই চোখে জল ভরেছি। পরাধীন ভারতবর্ষের মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য এমন গান, কথা ও সুরের এমন সমন্বয় আর কোনো দেশাত্মবোধক গানে আছে কি-না আমার জানা নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে এই গান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন এই বলে যে, ‘ও গানটা গায়িতে গেলে আমার কেন জানি না, ভয়ানক মাথা গরম হয়ে ওঠে।’

নাটকের জন্য রচিত তাঁর অসামান্য স্বদেশি গানগুলো বাংলা গানের আধুনিকায়নে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এগুলোতে রাগ-রাগিনীর আভাস থাকলেও প্রধান্য না থাকায় অনুভূতির গভীরতা আস্বাদে হয়ে উঠে এক নতুন সৃজন। প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন বাংলা গানের মুক্তি। সেজন্যই গানে বিভিন্ন রাগ-রাগিনী ব্যবহার করে তিনি তাঁর গানগুলোকে অভিনবত্বে ভরিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে হাসির গান ও দেশাত্মবোধক গানে সেকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জনপ্রিয় ছিলেন। সুতরাং এটা তাঁর সাংগীতিক জীবন উন্মোচন ও মূল্যায়নের একটি বিশেষ দিক। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তিনি তাঁর হাসির গান গাইবার উত্তরাধিকারী কাউকে তৈরি করতে পারেননি।

পঞ্চাশ বছর আয়ুষ্কালের শেষ দশ বছর দ্বিজেন্দ্রলালের বড়ো আশ্রয় ছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের নটনটীরা। এঁদের কণ্ঠেই তাঁর গান পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল। প্রথম যৌবনের তার্কিক নাস্তিক কেতাদুরস্ত বিলেত ফেরত ডি. এল. রায় তখন হয়ে পড়েন উদাসীন পরম বৈষ্ণব। প্রেম-হাসি-নাটক-নিসর্গ সব ছেড়ে গানের থিমে এসে যায় বৈরাগ্যে আত্মসমর্পণ। যিনি প্রথম যৌবনে তাঁর ‘খুৎরপং ড়ভ ওহফ’ কাব্যে বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করে লিখেছিলেন-

We, armed with love, in justice armoured

Defy the hel-fire, plague and dearth

While Science triumphs, Beuty blazes

We all can make a heaven on earth.

তিনিই শেষ বয়সে লিখলেন-

পরিহরি ভবসুখ-দুঃখ যখন মা আমি শায়িত অন্তিম শয়নে,

বরিষ শ্রাবণে তব জল কলরব বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।

বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে

মা ভাগীরথী, জাহ্নবি, সুরধুনি, কলকল্লোলিনী গঙ্গে।

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে!

একেই বলে নিয়তির অমোঘ বিধান। নিসর্গ ধ্যান থেকে স্বদেশ গরিমা, হাসির গানের বিদ্রুপ থেকে আনত মধুর প্রেমসংগীত এবং নাট্যোচ্ছল তরল গীতিময়তা থেকে গভীর ভক্তিতে অবগাহন, যা আমাদের কাছে বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। দুর্ভাগ্যজড়িত জীবন ও স্বল্পায়ুর কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো বিচিত্র ধরনের গান লিখতে পারেননি কিংবা আলাদা গায়নশৈলী প্রবর্তন করে যেতে পারেননি। তবে দৃঢ় পৌরুষ, উচ্চারণের উজস্বিতা এবং সুরের উচ্চাবচ স্বভাবসংবলিত একটি গায়কি ঢং রেখে গেছেন; রেখে গেছেন এক মহৎ ট্রাজেডি। তাঁর গানে সুর কখনও বাণীকে ছাপিয়ে যায়নি, বরং সুরের সুষম সংগতিতেই সেগুলো আধুনিকতার রূপ নিয়েছে। সুতরাং একথা বলা অতিশয়োক্তি হবে না যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানের ভাবসম্পদকে আধুনিক সুরপ্রয়োগ রীতির সঙ্গে যুক্ত করে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কোলকাতা, ২০০০।

২. ড. করুণাময় গোস্বামী, সংগীতকোষ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪।

৩. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলা গানের সন্ধানে, অরুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৯০।

৪. স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ইউনিভার্সেল হিস্ট্রি অব মিউজিক, কোলকাতা, ১৮৯৬।

৫. বরুণ সেনগুপ্তহ সম্পাদিত, সাপ্তাহিক বর্তমান, ৪র্থ বর্ষ, ১৬তম সংখ্যা, কোলকাতা, ১৯৯২।

৬. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত ‘উদ্বোধন’, ৯৭তম বর্ষ, ৯ম শারদীয় সংখ্যা, কোলকাতা, ১৯৯৫।

৭. আবদুশ শাকুর, সংগীত সংবিৎ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭।

৮. ইদরিস আলী, নজরুল সংগীতের সুর, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

৯. ম ন মুস্তাফা, আমাদের সংগীত ইতিহাসের আলোকে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৯৮১।

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য

-

সাময়িকী কবিতা

-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন

-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব