সাময়িকী

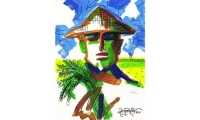

ধারাবাহিক রচনা : পাঁচ

এক অখ্যাত কিশোরের মুক্তিযুদ্ধ

আহমেদ ফরিদ

শিল্পী : সমর মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৭. শব্দ বিভিষীকাময় রাতগুলো

মাঝে মাঝেই রাতে ঘুম ভেঙে যায়। প্রাকৃতিক কারণে ভাঙে আবার অন্য কারণেও ভাঙে। সেদিনও আমার ঘুম ভেঙ যায়। মাঝ রাতই হবে বোধ হয়। প্রচণ্ড শব্দ, দ্রিম দ্রিম, ঘ্রুম ঘ্রুম। অনেক গভীর সে শব্দ কিন্তু বেশ দূরের বলে মনে হলো। বাবা মা-ও ততক্ষণে জেগে উঠেছে। তাদের কণ্ঠে আতঙ্ক।

কিসের শব্দ? বাবাকে মা জিঙ্গেস করল।

মনে হয় ভৈরবের পুল ভাঙছে। বাবা বললেন।

কারা ভাঙতেছে? মা বাবাকে আবার প্রশ্ন করে।

আমি কী জানি কে ভাঙতেছে? আমিও তো তোমার মতই ঘরে শুইয়া আছি। বাবার কণ্ঠে যথেষ্ট বিরক্তি।

তুমি জানবা না তো কে জানবে? সারারাত জেগে জেগে নায়েব আলি ভাইয়ের দোকানে খবর শুনো, রাজা উজির মারো। মায়ের কণ্ঠেও যথেষ্ঠ ঝাঁঝ। আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকি।

ভৈরবের পুলটা আমি কখনো দেখিনি। আমার মা ও পুলটা দেখেনি। আমার আর আমার মায়ের জগতের চৌহদ্দি হলো আমাদের নিজ গ্রাম আর আশেপাশের দুয়েকটি গ্রাম যেখানে আমাদের কিছু আত্মীয় স্বজন বাস করে। তবে ভৈরবের পুল সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট ধারণা আছে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটা কিছু। আমাদের এমন কী বড়দের অশ্লীল গালির একটা বিষয়বস্তু ছিল ভৈরবের পুল। আমাদের চৌহদ্দি দুইতিন গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও আমার বাবার দৌড় ছিল ঢাকা পর্যস্ত। বাবা প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে একবার করে ঢাকা যেতেন। বাবার পিরের মাজার ঢাকায়। আশে পাশের গ্রামেও বাবার কয়কেজন পিরভাই ছিলেন। বাবা তাদের সাথেই যেতেন। সে সময়টা ছিল আমাদের জন্য খুবই আনন্দের। কারণ, বাবা ঢাকা থেকে আমাদের জন্য কিছু না কিছু আনতেনই। আমার জন্য প্লাস্টিকের রঙিন জুতা কিংবা চরকি। খাবার দাবারের মাঝে থাকত ঢাকাই বড়ই, পাউরুটি, পনির ইত্যাদি, আর থাকত উরসের শিন্নি। শিন্নিটা রান্না হতো আউল্লা চাল আর মাংস দিয়ে। পরবর্তীতে জানা হয় এর নাম বিরানি। বিরিয়ানির সাথে গ্রামের মানুষের পরিচয় ছিল না বললেই চলে। অধিকাংশ সময়েই সেই বিরিয়ানি আনতে আনতে নষ্ট হয়ে যেতো। খুবই সামান্য জিনিস কিন্তু আমাদের কাছে ছিল মহার্ঘ। বাবা খুব ভোরে রওয়ানা দিতেন। সেদিন ভালো খাবার দাবারের আয়োজন থাকত বাড়িতে। ঢাকা যাওয়ার জন্য বাবা একটা কাপড়ের ব্যাগ ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিতেন। বাবা কাপড়ের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন সেই দৃশ্যটা এখনো আমার চোখে ভাসে। বাবা ফিরে আসতেন পরের দিন রাতে। ততক্ষণ আমরা বাবার ফিরে আসার জন্য অধীর আগ্রহে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এশার নামাজের পরপরই বাবা সাধারণত ঢাকা থেকে চলে আসতেন। কখনো কখনো মাঝরাত হয়ে যেতো। তখন আর জেগে থাকা সম্ভব হতো না। কিন্তু বাবা আসলে আমি টের পেয়ে যেতাম ঠিকই। চোখ কচলে কচলে বাবার ঝুলার দিকে হাত বাড়িয় দিতাম আর পরম আগ্রহে জিনিসগুলো বের করে আনতাম।

ভৈরবের পুল পেরিয়েই বাবাকে ঢাকায় আসা যাওয়া করতে হতো। তার কাছেই ভৈরবের পুলের গল্প প্রথম শুনি।

সে এক আচানক কাণ্ড। মেঘনা নদীর উপর মাইলখানেক লম্বা এক পুল। মেঘনা নদী চিনস তো? বাবা আমাকে প্রশ্ন করে।

আমি মেঘনা নদী চিনব কী করে? কখনো কী আমি মেঘনা নদীতে গিয়েছি? যদিও মেঘনা নদীর অবস্থান আমাদের বাড়ি থেকে বারো চৌদ্দ মাইল দূরে চাতলপাড়ের দিকে।

আমি মাথা নাড়ি, জানি না।

অনেক গহীন আর চওড়া নদী মেঘনা। আর স্রোত! বড় বড় জাহাজ পর্যন্ত মেঘনার স্রোতে তলিয়ে যায়। সেই নদীর উপর পিলার দিয়ে ভৈরবের পুল বানানো হয়েছে। সেই পুল আবার পাকা পুল নয়। সেই পুলের উপর লোহার শিক বিছিয়ে রাখা হয়েছে। সেই শিকের উপর দিয়ে রেলগাড়ি মেঘনা পার হয়।

রেলগাড়ি তখনো আমার দেখা হয়নি। তবে আমাদের গ্রামের কিছু লোক প্রতি বছর ফতেহগাজীর মেলায় যায়। সেটা ফকিরের মেলা। মেলার পাশ দিয়ে নাকি একটা রেললাইন চলে গিয়েছে। তারা সেখান থেকে দেখে এসেছে রেলগাড়ি জিনিসটা। রেলগাড়টি নাকি আজদাহের মতো এঁকেবেঁকে চলে।

কয়েকজন রেললাইন থেকে পাথর উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। সাদা সাদা ছোট পাথরগুলো দেখতে খুবই সুন্দর।

ভৈরবের পুল নিয়ে আমরা খুবই আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম। মাঝে মাঝেই কোনো া যেতো ভৈরবের পুলের জন্য মানুষের মাথা লাগে। পুলের কোনো একটা পায়া নাকি জোড়া লাগছে না। মানুষের মাথা পুলের পায়ার গোড়ায় দিলে পায়া জোড়া লাগবে।

মানুষের মাথা কোথায় পাওয়া যাবে? কেল্লাকাটুরি নামের একদল লোক নাকি চারিদিকে ঘুরতে থাকে যাদের হাতে ব্যাগ আর ব্যাগের তলায় দা লুকানো থাকে। সুযোগ পেলেই এরা মানুষের বিশেষ করে বাচ্চাদের মাথা কেটে নেয়। এ কান্ডটা ঘটে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে। কারণ. তখন পাট গাছ বড় থাকে। পাট ক্ষেতে কেল্লাকাটুরি লুকিয়ে থাকে আর সুযোগ পেলেই মানুষের মাথা কেটে নেয়। সুতারাং বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসটা আমাদেরকে বেশ আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হতো কেল্লাকাটুরির ভয়ে। বড়রা সবাই আমাদেরকে কেল্লাকাটুরির ভয় দেখাতো। আমরা কথাগুলো বিশ্বাস করতাম। বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। বড়রা কথাগুলো এমনভাবে বলতেন যে তাদের সামনেই যেনো কেল্লাকাটুরিরা অনেক বাচ্চার মাথা কেটে নিয়েছে। আমরা একাকী কখনো পাট খেতের দিকে যেতাম না। তবে গ্রামের কারও মাথা কেল্লাকাটুরি কেটে নিয়েছে এমন কোনো নজির ছিল না। মাঝে মধ্যে ভিন গা থেকে অপরিচিত কিছু লোক আসত আমাদের গ্রামে ভিক্ষা করার জন্য। এদের কাউকে কাউকে কেল্লাকাটুরী বলে সন্দেহ করা হতো। দুয়েকজনকে ধরে পিটুনিও দেয়া হতো সন্দেহের বসে। হয়তো এরা নিতান্তই ভিক্ষুক ছিল।

সেই ভৈরবের পুলটা কেউ ভেঙে ফেলছে শুনে আমার মনে বেশ আনন্দ লাগে। আমি মনে মনে বলি এ ধরনের পুল না থাকাই ভালো যে পুলের পায়া জোড়া দিতে মানুষের কেল্লা আর রক্ত লাগে।

মনে হয় পুলটা মুক্তিরাই ভাঙছে। মা বলল।

হ, মুক্তিরাই ভাঙছে। মুক্তিরা তোমার কানে কানে এসে বলে গেছে। বাবার কণ্ঠে শ্লেষ ঝরে পড়ে।

কানে কানে বলবে কেনো? পাকিস্তানী সৈন্যরা কি নিজেদের পুল নিজেরা ভাঙবে? এদের চলাচল করতে হবে না?

বাবা বোধহয় আর কোনো জবাব খুঁজে পান না। চুপচাপ থাকেন। আমি আরও কিছু সংলাপ শোনার আশায় কান পেতে রাখি।

বাবার মনটা বোধহয় পুল ভাঙার কারণে বেশ খারাপ হয়। এই পুলটার উপর দিয়ে বাবা অনেক বার ঢাকায় গিয়েছেন। পুল ভাঙা হলে তিনি ঢাকায় তার পিরের মাজারে যাবেন কীভাবে?

দ্রিম দ্রিম, দ্রাম দ্রাম শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ চলে। আমরা এ ধরণের অনেক শব্দই শুনি। বিশেষ করে রাতের বেলায়। আমাদের আরও কাছে তিতাসের উপরও একটা পুল আছে। তার নাম শাহবাজপুরের পুল। এই পুলটার উপর দিয়ে সিলেট যেতে হয়। শুনি এই পুলটাও মুক্তিরা ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে ফেলেছে।

আমাদের বাড়ির কাছে তেলিয়াপাড়া। আমরা বলি তেইল্লাপাড়া। সেই তেইল্লাপাড়ায়ও বেশ কিছু বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আমরা কামানের আওয়াজ বেশ স্পষ্টই শুনতে পাই।

আমাদের বাড়ি থেকে তেলিয়াপাড়ার দূরত্ব আর কতটুকু? মাইল পনের মতো হবে। এটি আমাদের পাশের থানা বর্তমান মাধবপুর উপজেলা থেকে বেশি দূরে নয়। আমি মাধবপুরে বেশ কয়েকবার গিয়েছি কিন্তু তেলিয়াপাড়ায় কখনো যাওয়া হয়নি। শুনেছি জায়গাট খুব সুন্দর আর অনেক চা বাগান আছে। চা-বাগান নাকি দেখার মতো। সেখানে যারা কাজ করে তাদেরকে কুলি বলা হয়। তাদের পিঠে চা-পাতা তোলার খলই বাঁধা থাকে, সাথে নাকি এরা ছোট বাচ্চাদেরকেও পিঠে ঝুলিয়ে রাখে। তাদেরকে দেখার আমার খুব শখ।

পরে ইতিহাস ঘেটে জানতে পারি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তেলিয়াপাড়ার ভুমিকা অসাধারণ। রেল আর সড়ক পথে সিলেটে ঢোকার প্রবেশ পথ এই তেলিয়াপাড়া।

এখানেই চার এপ্রিলে সাতাশজন সেনাকর্মকর্তা আর কিছু বেসামরিক লোক মিলিত হন মুক্তিযুদ্ধের করণীয় স্থির করার জন্য। তাঁরা মিলিত হন চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে। সেখানে বসে মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল স্থির করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় এই তেলিয়াপড়াতেই। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকে প্রথমে চারটি সেক্টরে, পরে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। তিন ও চার নম্বর সেক্টরের কার্যালয়ও স্থাপন করা হয় এই তেলিয়াপাড়াতেই।

জুন মাস পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী তেলিয়াপাড়াকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। জুন মাসের শেষের দিকে পাকিস্তানী আর্মি তেলিয়াপাড়ার উপর প্রচ- শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় তেলিয়াপাড়া।

পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে তেলিয়াপড়া দখল এতো সহজ ছিল না। এখানে অনেকগুলো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অসংখ্য গেরিলা আক্রমণ হয় পাকিস্তানী বাহিনীর উপর।

এ সকল যুদ্ধের কামানের আওয়াজ আমরা আমাদের ঘরে বসে শুনতে পেতাম। বিশেষ করে রাতের যুদ্ধের। মনে হতো আমাদের পাশের গ্রামে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। কামানের গোলার আওয়াজে অসংখ্যবার আমাদের ছোট্র হৃদয় আর শরীর কেঁপে উঠেছে। কান পাতলে এখনো মনে হয় সেই কামানের গোলার শব্দ শুনতে পাই।

আমাদের থানার নাম ছিল নাসিরনগর থানা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার তৎকালীন ছয়টি থানার একটি এই নাসিরনগর। এটি এক সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার জেলা সদর হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল। ঠিক কি কারণে জেলা সদরের মর্যাদা নাসিরনগর হারালো তার কোনো ঐতিহাসিক দলিল নেই। ভৌগলিক কারণে এটা হয়ে থাকতে পারে। কারণ, থানাটি মহকুমার একেবারে সর্ব উত্তরে। এর উত্তরে বিশাল এক হাওড়, হাওড় পার হলে হবিগঞ্জের লাখাই থানা। বর্ষার সময় থানা সদর থেকে উত্তর দিকে তাকালে পানি ছাড়া আর কিছ্ইু দেখা যায় না। মাঝে ভাসমান কচুরি পানার মতো কিছু একটা দেখা যায়। আসলে এগুলি কয়েকটি গ্রাম। বর্ষার সময় লাখাইর সাথে নৌপথে আমাদের যোগাযোগ বেশ ভালো ছিল। লাখাইয়ে বড়সড় একটা বাজার ছিল আর সেই বাজারে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ পাওয়া যেতো। আমি দু’য়েকবার বাবার সাথে লাখাইয় গিয়েছি নৌপথে। আমার খুব ভালো লেগেছিল। তবে হেওতা মানে শুকনার সময় লাখাই যাওয়ার মতো কোনো রাস্তা ছিল না। লাখাই যাওয়ার বিষয়ে আমাদের এলাকায় একটা প্রবাদ ছিল- যদি যাই লাখাই, আইতে যাইতে কোঁকাই। অর্থাৎ লাখাই ছিল সত্যিকারের একটা দুর্গম যায়গা। আমাদের থানা সদরের পশ্চিমে মেঘনা নদী তারপর কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থানা।

পূর্বদিকে হবিগঞ্জের মাধবপুর থানা। এই মাধপুর থানাই বৃহত্তর সিলেটের প্রবেশ দ্বার। মাধবপুরের সাথে আমাদের সড়কপথে একটা যোগাযোগ ছিল। তবে সেটি নামে মাত্র সড়ক। জায়গায় জায়গায় ভাঙা আর কোথাও কোথাও সড়কের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। মাঝে মধ্যেই বাবা মাধবপুর বাজারে যেতেন। সেখানে বিন্নি ধানের চাউল পাওয়া যেতো আর পাওয়া যেতো লালি গুড়। দুটিই ছিল আমার কাছে খুবই লোভনীয় খাবার।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের সাথে সরাইলের উপর দিয়ে আমাদের যোগাযোগের রাস্তাছিল। সেই রাস্তা দিয়ে যেতে দুটি নদী পার হতে হয়। এর একটা নদীর নাম তিতাস। নদীর উপর কোনো ব্রিজ ছিল না। সেই রাস্তাটি বেশ প্রশস্ত ছিল কিন্তু বর্ষার সময় মাস চারেক রাস্তাটিকে হাওড়ের পানির নিচে শুয়ে থাকতে হতো। শুকনার সময় হেঁটে যাওয়া যেতো তবে একবার এই রাস্তা দিয়ে গেলে দিন তিনেক বিশ্রাম নিতে হতো। এই রাস্তাটিও নাকি ছিল না। জনৈক এসডিও সাহেবের উদ্যেগে নাসিরনগর আর সরাইলের জনগণের স্বেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে সড়কটি নির্মিত হয়। সড়কটির সরাইলের অংশে একটি স্তম্ভের গায়ে ঘটনাটি লিখা ছিল। সেই এসডিও সাহেবের নাম ছিল সম্ভবত ফারুকী। অনেকদিন পর্যন্ত স্তম্ভটি টিকে ছিল। এখন এটি মাটির সাথে মিশে গিয়েছে। আমাদেরকে স্তম্ভটির গোড়া থেকেই নৌকায় উঠতে হতো। আমি সময় পেলেই স্তম্ভটির গায়ের লেখা পড়ার চেষ্টা করতাম আর আমার মনে হতো আমি যদি এরকম একটা কিছু হতে পারতাম!

আমার এ অংশটুকু অবতারণার কারণ হলো তৎকালীন নাসিরনগরের দুর্গমতা বোঝানো। বর্ষার সময় ছাড়া আমাদের থানায় প্রবেশ করা বেশ কঠিন ছিল। মে, জুন মাস পর্যন্তক আমারা বেশ নিরাপদ বোধ করি।

পাকিস্তানী আর্মি নাকি পানিকে খুব ভয় পায়। তাদের দেশে নদী কম,খাল-বিল একবোরেই নেই। এরা হাঁটু পানিতেই ডুবে মরে। সুতারাং বর্ষার সময় এরা আমাদের নাসিরনগরে আসতে সাহস পাবে না এ ধরনের একটা খবর বড়দের মাঝে আলোচনা হতে থাকে। এ খবরে আমরা বেশ নিরাপদ বোধ করি। কিন্তু আমাদের নিরাপত্তাবোধ কর্পূরের মতই উবে যায়। আমরা শুনতে পাই, কুন্ডা পর্যন্ত পাকিস্তানী বাহিনী চলে এসেছে এবং বেশ কিছু মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কুণ্ডা হতে আমাদের বাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। মাইল তিনেক হবে মাত্র।

কুন্ডা গ্রামটি তিতাস নদীর পারেই। সেখানে একটা গুদারাঘাট অর্থাৎ খেয়াঘাট আছে। বর্ষার সময় লোকজন খেয়ানৌকায় করে নদী পারাপার হয়। তিতাস নদী ধরে পাকিস্তানী সৈন্যদের একটা লঞ্চ মাধবপুরের দিকে যাচ্ছিল। খেয়াঘাট বরাবর এসে তাদের লঞ্চ আটকে যায়। পাকিস্তানী সৈন্যরা চেষ্টা করেও তাদের লঞ্চ ছাড়াতে পারেনি। তখন মাঠে কর্মরত লোকদেরকে ডাকা হয়। সরল বিশ্বাসে লোকজন সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে। অনেক চেষ্টা করে সেই লঞ্চ তিতাসের পানিতে ভাসানো হয়। লোকজন মনে মনে আশা করছিল হয়তো পাকিস্তানী সৈন্যরা তাদেরকে একটু ধন্যবাদ দেবে। কিন্তু কোথায় কী? ধন্যবাদের পরিবর্তে সৈন্যরা তাদের মুসলমানিত্ব পরীক্ষা শুরু করল। তাদের সবাইকে একে একে কলমা পড়তে বলা হলো। অনেক হিন্দুও প্রাণের ভয়ে তখন কলমা শিখে নিয়েছিল। অনেক মুসলমান ছোট বেলায় হয়তো কলমা শিখেছিল কিন্তু তখন মনে ছিল না কিংবা ভয়ে ভুলে গিয়েছিল। বেশ কিছু হিন্দু কলমা বলে পার পেয়ে গেলো কিন্তু মুসলমানদের কেউ কেউ কলমা বলতে না পারায় ধরা খেয়ে গেলো। যাঁরা কলমা বলতে পারলো না তাদের সবাইকে লঞ্চে উঠিয়ে মাধবপুরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে এক পুকুরের পাড়ে নিয়ে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হলো। এদের মধ্য থেকে একজন গুলি করার আগে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনে রক্ষা পান। তিনি গ্রামে এসে হত্যা কান্ডের বিবরণ দেন।

শাহবাজপুর গ্রামটা আমাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে। সেখানে আমাদের কিছু আতœীয়-স্বজন থাকে। সেখান থেকে বেশ কিছু লোক পালিয়ে আসে। কারণ সেখানকার লোকজনদেরকে নাকি পাকিস্তানী মিলিটারিরা মেরে কেটে লাশ তিতাস নদীতে ফেলে দিয়েছে। আমাদের আত্নীয়রা জান নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে তাতে আমরা বেশ খুশি হই। শাহবাজপুর জায়গাটি তিতাসের পাড়ে একটা বর্ধিঞ্চু গ্রাম। অনেক জ্ঞানীগুণী লোকের জন্ম এখানে । গ্রামটি ঢাকা সিলেট হাইওয়ের পাশেই। গ্রামটি পাকিস্তানী সৈন্যের আক্রমণের শিকার হওয়াই স্বাভাবিক।

খবর আসতে থাকে সরাইলের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানী বাহিনী আক্রমণ করে বহু লোক হত্যা করেছে। টাকার সাথে মিল আছে এমন এক ভদ্রলোক হচ্ছেন এসব আক্রমণের হোতা। তিনি মুসলিম লীগের একজন নেতা। আমাদের পাশের আর এক উপজেলা মাধবপুরে আর এক ভদ্রলোক তার নিজের নামে এক বাহিনী গঠন করে ফেলেছেন। সে বাহিনীর অত্যাচারে আশেপাশের গ্রামের লোকজনের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে। আমাদের নিজেদের থানায় এ ধরনের কোনো বাহিনী তখনো গড়ে উঠেনি। তাই বলে গড়ে যে উঠবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমাদের পাশের গ্রামে ‘বইন পুত সোবাইন্না’ নামে এক লোক এ ধরণের একটা কিছু করতে চাচ্ছে। ‘বইন পুত ছোবাইন্না’ কারও নাম হতে পারে? হয়তো লোকটার নাম ছিল আব্দুস সোবহান আর তার মায়ের বাড়ি ছিল ঐ গ্রামে। সেজন্য তার নাম বইনপুত সোবাইন্না। বইনপুত সোবাইন্না একটা রাজাকার বাহিনী গঠন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নূরপুর-ফুলপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়ে তার সে উদ্দ্যেশ্য সফল হয়নি। কারণ এর মধ্যেই ঐ গ্রামের এক মুসলিমলীগ নেতা যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন তাকে মুক্তিরা হত্যা করে। এতে সবারই কান খাড়া হয়ে যায়। রাজাকার বাহিনীতে কেউ আর নাম নাম লেখাতে সাহস পায়নি।

কু-ার ঘটনা আমাদের বুকে কাঁপন ধরায়। আমাদের বুক দুরুদুরু করতে থাকে অজানা এক আশংকায়। আমাদেরকেও কি পাকিস্তানী বাহিনী আর রাজাকাররা গুলি করে মেরে ফেলবে?

অনেকেই আশান্বিত হয়, না, পাকিস্তানী বাহিনী আমাদের গ্রামের মতো দুর্গম জায়গায় আসতে পারবে না। কারণ, আমাদের গ্রামের পাশে কোনো নদী নেই, যে নদীটি আছে তার নাম সিংড়া ছোট, একটি নদী, গ্রাম থেকে মাইল দুয়েক দূরে। গ্রামের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গিয়েছে সেটি দিয়ে কোনো যান-বাহন নিয়ে আসাতো দূরের কথা ঠিকমতো হাঁটাচলা করাও মুশকিল। আমরা আশা নিরাশার দোলাচলে দোলতে থাকি।

আমাদের সবার কান খাঁড়া হয়ে যায়। আমরা পাকিস্তানী সেনারা আমাদের এখানে আসতে পারবে না এই ধরনের ধারণা পোষণ করতে থাকি কিন্তু আশেপাশের থানায় তাদের কা-কারখানা দেখে আমাদের সে বিশ্বাসে চিড় ধরে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের কানের কাছে যেসকল পাকিস্তানী নাম বাজতো তাদের মধ্যে আইয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ,ভুট্রো, টিক্কা খান এরা ছিল কুখ্যাত। এদের মধ্যে আবার টিক্কা খানের নামটা ছিল বিভীষিকাময়। আমরা শুনতে পাই টিক্কা, খানকে বাংলাদেশের মানুষকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি ঘোষণা দিয়েছেন- ‘আমি বাংলার মানুষ চাই না, চাই বাংলার মাটি’। ম্যা মৃত্তিঙ্গা চাহিয়ে’। লোকটা নাকি চরম খারাপ একটা লোক। এর আগে বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠানো হলে সেখানে লোকটা সফল হয়। বেলুচিস্তানে বহু লোককে হত্যা করে। এজন্য তাকে বলা হতো বেলুচিস্তানের কসাই। বাংলায়ও কি সে তার কসাইগিরী চালাবে? নাকি এরই মধ্যে সে তার কসাইয়ের কাজ করে ফেলেছে? শুনেছি ঢাকায় অনেক মানুষ মেরে ফেলা হয়েছে। সারা দেশেও অনেক মানুষ মেরে ফেলেছে এরা। মাটি চাই কথাটার মানে কী। তাহলে কি আমাদের সবাইকে এরা মেরে ফেলবে? আমাদের গরু-ছাগল, গাছপালা সবকিছু? আমাদের ধান ক্ষেত, পাট ক্ষেত সবকিছু?

টিক্কা শব্দটার সাথে জ্বলেপুড়ে ছাড়খার হওয়ার একটা সম্পর্ক রয়েছে। তামাক খাওয়ার জন্য গ্রামাঞ্চলে টিক্কা ব্যবহার করি আমরা। আমাদের মা-চাচীরা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সরিষার গাছ আর খোসা পুড়িয়ে ছাই বানায়। সেই ছাই ভাতের ফেনের সাথে মিশিয়ে ছোট ছোট টিক্কা বানানো হয়। সেই টিক্কা প্রখর রোদে শুকিয়ে ঘরে তুলে রাখা হয়। টিক্কাগুলি হয় বাতাসা সাইজের মতো তবে কালো রঙের। সারা বছর সেই টিক্কা তামাক খাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

টিক্কার কাজ হলো হুক্কার মাথায় রাখা কল্কের তামাক পুড়ানো। অর্থাৎ সে তামাক পুড়িয়ে ধোয়ার সৃষ্টি করে। পাকিস্তানী টিক্কা কী একই কাজ করবে? আমাদেরকে তামাকের মতো পুড়িয়ে শেষ করে দেবে?

আমাদের মনের ভিতরে কিছুটা আশাবাদও কাজ করে। কারণ সব টিক্কা তামাক পোড়াতে পারে না। হুক্কা খাওয়ার সময় অনেক টিক্কা মাঝ পথে নিভে যায়। এই টিক্কাও কি একসময় নিভে যাবে না?

আমরা ছড়া কাটি-

‘ইয়াহিয়া, ভুট্টো মিয়া

গেলো পালাইয়া

টিক্কা খান জইলা পুইড়া

যাইবে রে নিভিয়া

ভাই রে, যাইবে রে নিভিয়া।”

এই ছড়ার হয় তো কোনো মাথামু- নেই তবে এতে আছে আশাবাদ। টিক্কা নিভে যাবে আর আমরা বেঁচে যাবো সেই আশাবাদ। ক্রমশ...

-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব

-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’

-

সাময়িকী কবিতা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ

-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য

-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া

-

লোরকার দেশে

-

কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান

-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার

-

পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’

-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ

-

বাঘাডাঙা গাঁও