সাময়িকী

রবীন্দ্রসংগীত চর্চা, বাংলাদেশে-

সঞ্জীব কুমার দেবনাথ

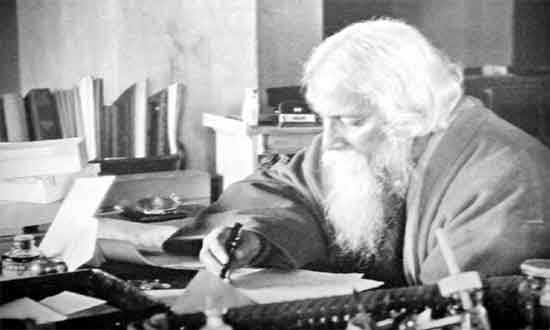

সাহিত্যিক ও সংগীত গবেষক আবদুশ শাকুর তাঁর ‘সংগীত সংবিৎ’ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে ‘মহাবাগগেয়কার’ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যদিও সাঙ্গীতিক পরিভাষায় এই বিশেষণটির কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীনকালে ‘বাগগেয়কার’ শব্দটির প্রচলন ছিল। ‘বাক’ অর্থে পদ্য রচনা আর ‘গেয়’-অর্থ হলো স্বর রচনা। সংগীত শাস্ত্রে এরাই ‘মাতু’ ও ‘ধাত’ু নামে পরিচিত। ‘মাত’ু মানে গানের ভাষা এবং ‘ধাত’ু মানে গানে ব্যবহৃত রাগের ‘কাকু’ সংবলিত অবয়ব। ‘কাকু’ হলো আবেগানুগ স্বরান্তরতা। যাঁদের সাহিত্য ও সংগীত- এই দুই বিষয়েই পর্যাপ্ত দখল ছিল, তাঁদেরকে ‘বাগগেয়কার’ বলা হতো। তবে এ স্বীকৃতি পেতে হলে একাধারে আটাশটি গুণের অধিকারী হতে হয়। ত্রয়োদশ শতকে শার্ঙ্গদেব তাঁর ‘সংগীত রতœাকর’ (১২১০-১২৪৭) নামক আকরিক গ্রন্থে বাগগেয়কারের সেই গুণাবলী চিহ্নিত করেন, যা পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত সংগীত বিশারদ কল্পিনাথ ও সিংহভূপাল কর্তৃক প্রামাণ্য টিকাকারে লিপিবদ্ধ হয়। প-িত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখ-ে (১৮৬০-১৯৩৬) তাঁর ‘হিন্দুস্তানি সংগীত পদ্ধতি’র অষ্টম খ-ে বাগগেয়কারের উল্লিখিত গুণাবলী এবং প্রামাণ্য টিকাসমূহের ভাবার্থ ব্যাখ্যা করেছেন। সেসব ব্যাখ্যা ও বর্ণনার চুলচেরা বিশ্লেষণ পূর্বক আবদুশ শাকুর প্রমাণ করেন- সর্বকালের এবং সর্বদেশের বিচারেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সাঙ্গীতিক গুণাগুণ একজন বাগগেয়কার থেকে অনেক বেশি। ফলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ‘মহাবাগগেয়কার’ অভিধায় ভূষিত করেছেন, যা যথাযথ বলে প্রতীয়মাণ হওয়ায় আমিও তাঁকে এ বিশেষণেই সম্বোধন করতে আগ্রহী।

মহাবাগগেয়কার রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) তাঁর কথা ও সুরের সমন্বয়ে নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় যে গান এবং গায়নশৈলী সৃষ্টি করেছেন তাকেই আমরা রবীন্দ্রসংগীত বলে জানি। এতে রয়েছে প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য হিসেবে খ্যাত প্রবন্ধ সংগীত, বাউল ও লোক সংগীতের ছোঁয়া, হিন্দুস্তানি সংগীতের আধা-উচ্চাঙ্গ রীতি প্রয়োগের কৌশল এবং বিদেশি সুরের কারুকাজ। তবে সুরের চলনে ও সুরোচ্চারণে রয়েছে বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদরীতি। এ উপ-মহাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। কারণ বিভাগোত্তরকাল থেকেই এখানে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের একটা অমানবিক ও সংকীর্ণ রাজনীতি ক্রিয়াশীল ছিল।

একথা সত্য যে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ঘটনা ছিল না, এর পেছনে ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির দীর্ঘ পরিকল্পনার একটি নীল নকশা। ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিকৃত ভাবাদর্শ নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়। একমাত্র ধর্ম ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাদের মধ্যে মিল ছিল না। তাই ধর্মীয় ঐক্যসূত্রের বাঁধনে পাকিস্তানের ভাবাদর্শ ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বার বার আঘাত হানে রবীন্দ্রসংগীতের ওপর। আঘাত হানার অপচেষ্টা চালায় বাংলা ভাষার ওপর। এভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কল্পিত দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করে বাঙালির আত্মপরিচয়ের সংকটকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে, যা স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিকৃত রূপেরই বহির্প্রকাশ। তারা বুঝতে পারে রবীন্দ্রসংগীত বাঙালি সংস্কৃতির এক অনন্য ফসল, যার মাধ্যমে বাঙালির ঐক্য ক্রমশ শক্ত ও মজবুত হচ্ছে। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে হয়ে ওঠে এক ভীতিকর অনুষঙ্গ। ব্রাহ্ম হলেও তারা মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ হিন্দু। এদিকে কিছু বাঙালি শিক্ষিত আমলা এবং ধর্মান্ধ বুদ্ধিজীবী অধ্যয়ন না করেই আন্তর্জাতিকমনষ্ক রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক রাহুগ্রস্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে এবং রবীন্দ্র-অনুশীলন, রবীন্দ্র-অধ্যয়ন ও রবীন্দ্রসংগীত চর্চার পরিবর্তে রবীন্দ্র-বর্জনে অধিকতর উৎসাহী হয়ে ওঠে। তবে বাঙালি জাতি তাঁদের আত্মপরিচয় খুঁজে পায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় গীত রবীন্দ্রনাথের গানগুলো তখন আবার সামনের সারিতে চলে আসে। জেলা ও বিভাগীয় শহরের ঘরোয়া আসরের মাধ্যমে প্রত্যক্ষে কিংবা অপ্রত্যক্ষে নিরন্তর চলতে থাকে রবীন্দ্রসংগীত চর্চা। আব্দুল আহাদ, ওয়াহিদুল হক, কলীম শরাফী, ফাহমিদা খাতুন এবং সান্জীদা খাতুন, মনিমুন্নেসা প্রমুখ শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে ঢাকা শহরে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক বলয়। একে একে গড়ে ওঠে ‘ঐকতান সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী’, ‘বুলবুল ললিতকলা একাডেমী’- যার প্রশিক্ষক হয়ে আসেন কোলকাতার প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ভক্তিময় দাশগুপ্ত। তাঁকে অবলম্বন করে দাঁড়ায় জাহিদুর রহিম, চৌধুরী আব্দুর রহিম, আনিসুর রহমান প্রমুখ শিল্পী। এভাবে রবীন্দ্রসংগীত বেরিয়ে আসে ড্রয়িং রুম থেকে এবং প্রকাশ্যে বাঙালি জাতির চলার পথের সাথী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তখনও আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অস্থিরতা প্রশমিত হয়নি। ১৯৬০ সালের দিকে কবি গোলাম মোস্তফা ও মযহারুল ইসলামের বক্তব্যে রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পায়। রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকচ্ছটা উপলব্ধি করতে পারলেও স্বীকার করে নেবার কার্পণ্য বা দারিদ্র্য ছিলো তাঁদের মধ্যে প্রকট।

১৯৬১ সালে পাকিস্তানি সেনা শাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে এদেশের বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয় রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী। ওয়াহিদুল হক এবং সন্জীদা খাতুনের নেতৃত্বে সংস্কৃতিকর্মীরা ঢাকা শহরে এগারো দিনব্যাপী গান, নাটক, নৃত্যনাট্য ও নানাবিধ প্রদর্শনীর মাধ্যমে কাঁপিয়ে দেয় আইয়ুব শাসনযন্ত্রের ভিত। এ ধারাবাহিকতা চলমান রাখার জন্য তাঁরাই গড়ে তোলেন রবীন্দ্রসংগীত চর্চার একটি শক্তিশালী প¬্যাটফরম ‘ছায়ানট’, যা প্রবর্তন করে বলধা গার্ডেনে শারদোৎসব, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বসন্ত-উৎসব, রমনার বটমূলে নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল ইত্যাদি বাংলার আবহমান ঐতিহ্যে লালিত অনুষ্ঠানসমূহ। এর পর অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় স্বাভাবিক কারণেই রবীন্দ্র সংগীত চর্চা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণের অজুহাতে বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের একাংশ সরকারি সিদ্ধান্তের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখে সরকার নতি স্বীকারে বাধ্য হয়।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের পর রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি’ গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গানটির প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অনুভূতি, প্রতিটি উচ্ছ্বাস এদেশের প্রকৃতি থেকে উৎসারিত। কিন্তু পাকিস্তানপন্থী এদেশের কতিপয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী তা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তারা প্রকাশ্যে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দাবি তোলেন। তাদের বক্তব্য- মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে হিন্দু কবির লেখা জাতীয় সংগীত হতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স¤পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক একজন মানুষ। মানব ধর্মকেই তিনি প্রকৃত ধর্ম মনে করতেন। কোনো মানুষের ধর্মীয় পরিচয় তাঁর কাছে ছিল মূল্যহীন। প্রকৃতপক্ষে এর পেছনে ছিল প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথ এবং তার সংগীতকে নিষিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র।

বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও এদেশে রবীন্দ্রসংগীতকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে। ১৯৮২ গড়ে ওঠে ‘জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ’। এ সংগঠনের মাধ্যমে বাঙালির সংস্কৃতিচর্চা আরও বেগবান হয়েছে। বর্তমানে ৮৩টি শাখার মাধ্যমে এর কার্যক্রম চলছে। রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয় তিন দিন ব্যাপি। এক বছর জেলা শহরে পরের বছর রাজধানীতে। প্রতি দ্বিতীয় বছর রাজধানীতে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে আয়োজন করা হয় ‘জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা’। জাহিদুর রহিমকে সম্মান জানাতে প্রথম পুরস্কারটির নামকরণ করা হয় ‘জাহিদুর রহিম স্মৃতি পুরস্কার’। সম্মেলনকে ঘিরে গণজীবনে বয়ে চলে আনন্দধারা। এ মিলনমেলায় অবগাহনের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক সংগঠক, বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি সম্মেলনস্থল হয়ে ওঠে বাঙালি সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র। প্রকাশিত হয় ‘সঙ্গীতসংস্কৃতি’ নামে স্মরণিকা। এতে ছাপা হয় নানা বিষয়ের প্রবন্ধমালা এবং সম্মেলনের খবরাখবর।

এরই মধ্যে কোলকাতার শান্তিনিকেতনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন শিক্ষার্থী শান্তিনিকেতনের আদর্শে ঢাকায় গড়ে তোলেন ‘সংগীত ভবন’। দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে গড়ে ওঠে ‘আনন্দধ্বনি’ নামে একটি সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া ‘রবিরাগ’সহ রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের নিয়ে গঠিত হয় রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীসংস্থা। এসব প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়াও পঞ্চকবির গান এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন যতœ সহকারে রবীন্দ্রসংগীত শেখানো হচ্ছে। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, অদিতি মহসীন, মিতা হক, পাপিয়া সারওয়ার, সাদী মহম্মদ, কাদেরী কিবরিয়া, কলিম শরাফী প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পীদের কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট তৈরি করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের একশত পঞ্চবিংশতিতম জš§বার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ববঙ্গে বসবাসকালে রচিত ‘বিশ্ববীণারবে’ শীর্ষক নামে তাঁর কিছু গানের সংকলন এবং এর একটি ক্যাসেট সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

তাছাড়া রেডিও-টেলিভিশনে প্রতিদিনই একটি নির্দিষ্ট সময়ে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার করা হচ্ছে। চলচ্চিত্রে এবং নাটকে রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভাগ প্রতিবছর তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচিতে রবীন্দ্রনাথকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যুদিবসে আলোচনা ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করছে। এভাবে রবীন্দ্রসংগীতের বাণী ও সুর সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। সুতরাং এখন রবীন্দ্রনাথ আর বিপন্ন নন কিংবা প্রয়োজন হচ্ছে না তাঁকে রক্ষা করার। রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রসংগীত বাঙালি সংস্কৃতির এক অনবদ্য উপাদান, যা আমাদের অনুভূতিকে গভীরতা ও তীক্ষèতা দান করেছে। রবীন্দ্রসংগীতের প্রয়োজন আমাদের নৈতিক কারণে- যা আমাদের মূল্যবোধকে জাগাবে; আমাদের সকল খর্বতাকে দহন করার আত্মিক শক্তি যোগাবে এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের শিক্ষিত শীলিত বাঙালিসত্তায় মূল প্রভাবক ভূমিকা পালন করবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- এদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে যতই পীড়ন এসেছে ততই আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে সরে এসেছি। এখনও আমাদের সকল আনন্দ-উৎসবে, সকল সুখ-দুঃখে তিনিই আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল। আমাদের আত্মশুদ্ধির জন্য আমাদের সুস্থ সামগ্রিক জীবনপ্রণালীর জন্য প্রতিটি সংস্কৃতি-সচেতন বাঙালিকে রবীন্দ্রনাথের গান মনে-প্রাণে লালন করে এর প্রচার ও বিকাশে আরও সক্রিয় হতে হবে। স্মর্তব্য যে, রবীন্দ্রসংগীতের বিনষ্টি বাঙালির আত্মস্বরূপেরই বিনষ্টি।

-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব

-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’

-

সাময়িকী কবিতা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ

-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য

-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া

-

লোরকার দেশে

-

কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান

-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার

-

পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’

-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ

-

বাঘাডাঙা গাঁও