সাময়িকী

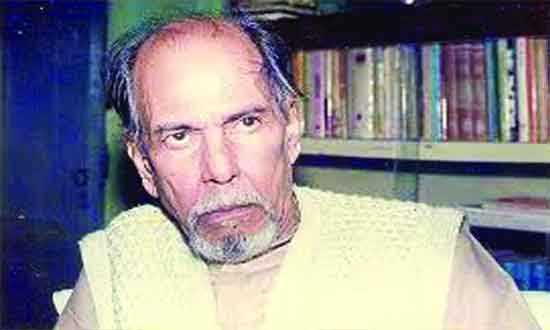

অমিয়ভূষণ : ধ্রুপদীয়া আর স্ববিরোধের সমন্বয়

গৌতম রায়

অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১)

‘লেখকের অহংকার’ এই শব্দটা বোধহয় রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের বাংলা কথাসাহিত্যের ¯্রষ্টাদের মধ্যে একমাত্র প্রযোজ্য অমিয়ভূষণ মজুমদার সম্পর্কে। অমিয়ভূষণ যখন প্রথম একটা ছোটগল্প লেখেন, সেটা লেখবার পর তাঁর মনে হয়েছিল, এই গল্পটা ছাপতে দেবো, এমন পত্রিকা বাংলা ভাষায় কোথায়? সেটা এমন একটা সময় যখন অবিভক্ত বাংলার প্রায় শেষ অধ্যায় চলছে। দুই বাংলা মিলিয়েই নানা ধরনের পত্রপত্রিকা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে চলছে।

এইরকম একটি পর্যায়ে দাঁড়িয়ে এই যে ‘প্রমীলার বিয়ে’ নামক গল্পটি লিখে অমিয়ভূষণের মনে হওয়া; গল্প তো লিখলাম। কিন্তু ছাপতে দেব কোথায়? আমার গল্প ছাপবার মতো পত্রিকা কই?

এটা যাঁরা অমিয়ভূষণকে সেভাবে জানবার সুযোগ পাননি, তাঁকে ঘিরে চর্চা করবার সুযোগ পাননি, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সেভাবে অবহিত নন, তাঁদের কাছে মনে হতে পারে, ‘পাগলের প্রলাপ’। কিন্তু একবার যদি সেই রকম মানুষ ‘প্রমীলার বিয়ে’ নামক ছোটগল্পটি পড়েন, তাহলেই তাঁর মনে হবে, সত্যিই যে সময়ে দাঁড়িয়ে (প্রকাশকাল, ’৪৬ সাল) অমিয়ভূষণ, সময়ের থেকে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া এবং মেধাবৃত্তির দিক থেকে সমসাময়িকতাকে অতিক্রম করা এই গল্পটি লিখেছিলেন, সেটা আজ ভাবাই যায় না।

মেধা মননশীলতার পত্রিকা হিসেবে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘পূর্বাশা’ ছাড়া, আতাউর রহমান আর হুমায়ুন কবীরের ‘চতুরঙ্গ’ ছাড়া আর বোধহয় তেমন কোনোও পত্রিকা বাংলায় ছিল না যেখানে এই গল্পটি পাঠানো যেতে পারত, সেটাই ছিল অমিয়ভূষণের অভিব্যক্তি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’ বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থটি আমি অমিয়ভূষণকে পাঠাই। তাঁর অল্প কিছুদিন পরই অমিয়ভূষণের একটি চিঠি পেলাম। যেখানে তিনি লিখছেন; ‘খোয়াবনামা পেয়েছি। পড়েছি। পুরোটা পড়েছি, তাই বুঝতেই পারছ লেখাটা উৎড়েছে। ইলিয়াসের আরও লেখা পাঠিও।’

ইলিয়াস নিজে বাংলা সাহিত্যের মহীরুহ হয়েও অমিয়ভূষণের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। অমিয়ভূষণের সামগ্রিক সৃষ্টির মধ্যে ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ ছিল ইলিয়াসের ভীষণ ভীষণ প্রিয়। অমিয়ভূষণের এই স্বীকৃতি দেখে যেতে পারেননি ইলিয়াস। দেখলে হয়তো যে উপন্যাস রচনার স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন, মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে উপন্যাসের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তিনি অচিনলোকের বাসিন্দা হয়ে গেছেন, সে উপন্যাস যদি তিনি লিখতে পারতেন, তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, অমিয়ভূষণের তাঁর সম্বন্ধে এই মূল্যায়ন, ইলিয়াসকে নতুন রকম লেখার উৎসাহ দিতো।

আলোচনা করতে গিয়ে ইলিয়াসের কথা এতটা বলে ফেললাম, তার একটা কারণ আছে। কারণটা হলো, বাংলা সাহিত্যের এই দুই সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা লেখক, প্রচ- ঠোঁটকাটা ছিলেন। মিষ্টি কথায় অনুরাগীদের মধ্যে অনুরণন যোগানো। এই জায়গায় অমিয়ভূষণ মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে সমরেশ বসু বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বা কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমানের একটা বড় রকমের বৈপরীত্য আছে।

অমিয়ভূষণের মধ্যে বরেন্দ্র সংস্কৃতিকেন্দ্রিক একটা বিশেষ রকমের গর্ব ছিল।

তাঁর ‘নয়নতারা’ উপন্যাস, যেটি পরবর্তীকালে ‘রাজনগর’ নামে প্রকাশিত হয়েছে বা ‘গড় শ্রীখ-’ এইসব ধ্রুপদীয়ানার উপন্যাসের ভিতরে যেভাবে গোটা উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্র সংস্কৃতির নানা আঙ্গিক আলোচিত হয়েছে, সেভাবে বোধহয় বরেন্দ্র সংস্কৃতি যা বাঙালি সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট অঙ্গ, তা নিয়ে আলোচনা, বাংলা ভাষায় সেভাবে হয়নি। বরেন্দ্র সংস্কৃতি ঘিরে অমিয়ভূষণের যে পক্ষপাতিত্ব, সেটিকে কোনো কোনো জায়গায় মনে হতে পারে, নিরপেক্ষতার খানিকটা অভাব।

কোনো একটি সংস্কৃতির প্রতি ভালোলাগা, ভালোবাসা, পক্ষপাতিত্ব থাকার অর্থ এই নয়, অপর কোনো আঙ্গিককে আমি খাটো করে দেখব। ছোট করে দেখব বা নীতিবহির্ভূত সমালোচনা করব।

দুঃখজনকভাবে স্বীকার করতে হয় যে, এই বিষয়টি কিন্তু অমিয়ভূষণের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। বরেন্দ্র সংস্কৃতির উর্ধে, উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির উর্ধে তিনি বাঙালি সংস্কৃতির অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যকেই সেভাবে মূল্যায়ন করতে চাননি। আর চাননি বলেই হয়তো বাংলা বা বাঙালির সংস্কৃতিতে, বাঙালি মুসলমানের যে ঐতিহাসিক অবদান, সেটি খানিকটা তাঁর সৃষ্টির ভুবনে অদেখাই থেকে গেছে।

উত্তরবঙ্গের অনেক আঞ্চলিক জনজাতিকে ঘিরে তিনি অনেক কথা বলেছেন তাঁর ‘মধু সাধুখাঁ’ উপন্যাসে (পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৮) খুব ছোট উপন্যাস আকারে। কিন্তু সেই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক জনজাতির জীবনযাত্রার কাহিনী, তাঁদের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা, উত্থান পতন, অনেক কিছুই অত্যন্ত সুললিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে সেকালের কামতাপুর রাজ্যের নানা ধরনের আঞ্চলিক প্রবচন। চিরন্তন নরনারী সম্পর্ক। সেই সমাজে নারীর অবস্থান- সবকিছুই অত্যন্ত মরমী কলমে উপস্থাপিত হয়েছে।

সেই উপস্থাপনার ভেতর দিয়ে আমরা কেবল সাহিত্যগত উপাদান পাই না। পাই সমাজতত্ত্বের নানা আঙ্গিক। যে আঙ্গিকের ভেতর দিয়ে আমাদের বাঙালি জনজীবনের প্রায় না জানা, না চেনা একটা অধ্যায় ফুটে উঠেছে।

বরেন্দ্র সংস্কৃতিকে নিজের ভালোলাগার আবেশ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আবার অমিয়ভূষণ, বাংলা সংস্কৃতির অন্য প্রায় সব ধারাকেই যেভাবে খাটো করে দেখতেন, ইতিহাসের নিরিখে তার সবটা গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজতত্ত্বের নিরিখে গোটা বাংলাকে এভাবে তুলনামূলক আলোচনায় এনে, তাকে খাটো করে,বরেন্দ্র সংস্কৃতিকেই সেরা সংস্কৃতি বলা- এটাও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কখনোই সর্বসম্মত কোনো ধারা বলে মেনে নেওয়া যায় না।

রাঢ় বাংলার সামাজিক সংস্কৃতির যে বিবরণ তারাশঙ্কর লিখেছিলেন, সেখানে যে জমিদারদের পর্ব আলোচিত হয়েছে, সেই পর্যায়ের সঙ্গে কিছুতেই সহমত পোষণ করতে পারতেন না অমিয়ভূষণ। স্পষ্টতই তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন- তারাশঙ্করবাবু জমিদারির কী জানতেন? রাঢ়ের জমিদাররা তো পাঁচটা ছটা গ্রাম নিয়ে একটা জমিদার। সেই জমিদারির সঙ্গে বরেন্দ্র অঞ্চলের জমিদারদের কোনো কিছুর তুলনা চলে? বিশেষ করে, রাঢ়বঙ্গের কিছু জমিদারদের ব্যক্তি জীবনের যে আঙ্গিক তারাশঙ্কর ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেই আঙ্গিক ঘিরে অমিয়ভূষণের তীব্র আপত্তি ছিল।

আসলে ভূমি ব্যবস্থার যে সার্বিক চিত্র অঞ্চল ভেদে আলাদা হয়, আর তার উপর নির্ভর করে যে যুগের অর্থনীতি টিকে থাকে, সে যুগে সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে, ভৌগোলিক অবস্থানজনিত বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়। যে কালের কথা তারাশঙ্কর লিখেছেন, সেই কাল কিন্তু আধুনিক কৃষি পদ্ধতির নিত্যনতুন আবিষ্কারের কাল নয়। তারাশঙ্করের সময়কালের গ্রাম ব্রিটিশ শাসনের নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক অত্যাচারের ফসল। সেই সঙ্গে স্থানীয় আবহাওয়াজনিত কম বৃষ্টিপাত, রুক্ষ মাটি, এগুলো রাঢ়ের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের সৃষ্টির সময়কালে ছিল। সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিকে পরিচালিত করবার ক্ষেত্রে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রকারান্তে ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ যত তীব্রই হোক না কেন, বরেন্দ্রভূমের প্রকৃতিগত অবস্থান, সে যুগের একদম নদীনালা-খালবিলনির্ভর সেচ ব্যবস্থা, যেখানে কোনো আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল না। সেগুলিকে ব্যবহার করেই বরেন্দ্র ভূমে ফসলের যে উৎপাদন, তা পাল্লা দিতে পারতো গাঙ্গেয় বদ্বীপের ফসল উৎপাদনের সঙ্গে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বরেন্দ্রভূমকে সমৃদ্ধ করেছিল। তবে তা সেখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল। ফলে ওই অঞ্চল গুলিতে জমিদারি ক্রয় করা বা সেগুলি পরিচালনা করবার ক্ষেত্রে জমিদারদের মধ্যে একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল অর্থনৈতিক লাভের আশার মধ্যে দিয়ে। আমিয়ভূষণ যে সময়কালের বরেন্দ্রভূম নিয়ে আলেখ্য রচনা করেছেন, ঐতিহ্যবাহী জমিদাররা জমিদারি ত্যাগ করতে তখনও কিন্তু বাধ্য হননি ব্রিটিশের নানা ধরনের কালাকানুনের দ্বারা।

পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশের ভূমি ব্যবস্থার নিরিখে এই অঞ্চলের বা গোটা পূর্ববঙ্গেরই জমিদারি ব্যবস্থায় পরিচালনার ক্ষেত্রে, পরিচালকদের একটা চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ব্রিটিশদের দালালি, মুৎসুদ্দিগিরি করে কলকাতায় তৈরি হয়ে ওঠা নব্য ‘বাবু’রা পূর্ববঙ্গের জমিদারী গুলির মালিক হন। আর পুরনো ঐতিহ্যবাহী জমিদারেরা ধীরে ধীরে ভূমিচ্যুত হন।

অমিয়ভূষণের সৃষ্টিতে জমিদারি ব্যবস্থার এই সংকট সেভাবে আলোচিত হয়নি। আলোকিত হয়েছে কেবলমাত্র বরেন্দ্রভূমে ব্রিটিশ পূর্ববর্তী সময়ে, অর্থাৎ মধ্যকালীন ভারতে, নবাবী আমলে বা ব্রিটিশ আসবার সমসাময়িক কালে পুরনো ভূমি ব্যবস্থার পরিম-লের মধ্যে পরিচালিত হওয়া জমিদারি ঘিরে। জমিদারি ব্যবস্থার মধ্যেও যে সংকট, অর্থনৈতিক কারণে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, এটা নিয়ে কিন্তু এপার বাংলার কথাসাহিত্যে খুব একটা আলোচনা আমরা দেখতে পাই না। তবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘দূরবীন’ উপন্যাস এক্ষেত্রে অবশ্যই একটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। ‘হেমকান্ত’ নামক চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে একেবারে বিভাজনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো বাংলার ভূমি ব্যবস্থার সংকট, সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোর সংকট- এগুলি এক ধরনের শ্রেণি সহযোগিতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দিয়ে আলোচিত হয়েছে ‘দূরবীণে’।

মনে রাখা দরকার, বরেন্দ্রভূম হোক বা রাঢ়বঙ্গই হোক, জমিদাররা কেউ সমাজসেবক ছিলেন না। ব্যতিক্রম যে তার মধ্যে নেই তা নয়। কিন্তু সব অঞ্চলের জমিদারদের মধ্যেই তাদের সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিকে, স্বার্থকে প্রসারিত করবার লক্ষ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কিছু সমাজ মনস্কতার পরিচয় আমরা পাই। সেই সমাজ মনষ্কতার নিরিখ তাদেরকে আমরা সমাজ সংস্কারক, সমাজসেবক এরকম কোনো ও আক্ষায় আখ্যায়িত করতে পারি না।

অমিয়ভূষণ যে প্রজন্মের ভূমি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলির পটভূমি বিস্তার করেছেন, সেগুলি প্রায় সবই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ববর্তী সময়কালের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশের দ্বারা বাংলায় তথা ভারতে লাগু হওয়ার আগের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক পরিম-ল, আর এই প্রথা চালু হওয়ার পরের সার্বিক পরিস্থিতি কিন্তু এক নয়। বহু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পূর্ববর্তী যে সময়কালের ভূমি ব্যবস্থা কেন্দ্রিকতাকে অমিয়ভূষণ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির পটভূমিকাতে নিয়ে এসেছেন, সেখানে দেখতে পাওয়া যায় সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের সঙ্গে একেবারে ভূমিস্তরে অবস্থান করা কৃষক বা সেই সময় যাঁরা শ্রমিক, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কারিগর। কেউ তৈরি করেন নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র। কেউ তৈরি করেন মাটির নানা ধরনের দ্রব্যাদি। কেউবা তাঁত বোনেন।

এই যে সেকালের গ্রামীণ শিল্পের যে ব্যাপ্তি, সেই অংশের মানুষদের সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের সম্পর্কের যে বুনন অমিয়ভূষণ রেখেছেন, সেখানে কিন্তু বেশিরভাগই আলোচিত হয়েছে সম্পদশালী লোকেদের অবস্থানের কথা। আলোচিত হয়নি সমাজের একেবারে সব হারানো মানুষদের কথা। আমিয়ভূষণের এই বরেন্দ্র অঞ্চল-কেন্দ্রিক, বরেন্দ্র জমিদারদের জীবন-কেন্দ্রিক, মনন-কেন্দ্রিক যে সমস্ত উপন্যাস, সেখানে আমরা দেখতে পাই, সমাজের উচ্চবিত্তের জীবনযাপনের নানা খুঁটিনাটি। তাদের আভিজাত্য। যে আভিজাত্যকে ঘিরে অমিয়ভূষণ চিরদিন অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। কিন্তু বলতেই হয়, সেই আভিজাত্য নির্মাণের পেছনে সাধারণ আমজনতার যে ভূমিকা, কৃষকের যে ভূমিকা, শ্রমিকের যে ভূমিকা সেগুলি কিন্তু সার্বিকভাবে অনুল্লিখিতই থেকে গেছে।

প্রকারান্তে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেও অনেকে, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মানুষও, একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনের যে চলচ্ছবির কথা এনেছেন, সেখান থেকেও আমরা সাধারণ জনজীবনের যাপনচিত্রের একটা চিত্র পাই। সে চিত্রটা আমরা কিন্তু সেভাবে অমীয়ভূষণের সৃষ্টির মধ্যে থেকে খুঁজে পাই না।

আবার যখন তিনি ‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘মধু সাধুখাঁ’, ‘বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী’, ‘অতি বিরল প্রজাতি’- এই ধরনের উপন্যাসগুলিতে মনোনিবেশ করছেন, তখন আমরা দেখতে পাই, সমাজের একেবারে পিছিয়ে পড়া মানুষ, অপাঙ্ক্তেয় মানুষ, যাদেরকে ঘিরে আমরা সাধারণ জনজীবনে খুব একটা আলাপ আলোচনায় ব্রতী হই না, সেই ধরনের মানুষগুলি, তাঁদের জীবনের বারোমাস্যা- সেটাই এইসব উপন্যাসের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে উঠে আসছে।

আবার এই ধরনের মানুষদের যাপনচিত্র আলোচনার ক্ষেত্রে যেভাবে ‘বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী’তে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, বিশেষ করে যৌন সম্পর্কের এক বিচিত্রময় আঙ্গিক উপস্থাপন করছেন। সেই আঙ্গিককে একদিক থেকে যেমন অয়দিপাউসের কাহিনীর আঙ্গিকের সঙ্গে তুলনা করতে পারি; তেমনি তাকে গোটা বিশ্বের মিথলজির এক অদ্ভুত মিশ্রণ বলেও অভিহিত করতে পারা যায়। ‘বিশ্বমিত্তিরর পৃথিবী’ অমিয়ভূষণের জীবনের প্রায় শেষদিকের রচনা। এই উপন্যাসে তিনি যেভাবে সামাজিক জনজীবনের বিবর্তনের একটা ছবি এনেছেন, এমন সাহস এপার বাংলার বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসুর মতো মানুষ বা বাংলাদেশে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বা শওকত আলীর মতো কয়েকজন হাতেগোনা কথাসাহিত্যিক ছাড়া আর কেউ সেভাবে দেখাতে সাহস করেননি।

‘সাহস’ এই শব্দটা কিন্তু ব্যক্তি আমিয়ভূষণ এবং তাঁর সৃষ্টির ভুবনকে ঘিরে বিশেষভাবে উল্লেখ করবার মতো একটি শব্দ। অমিয়ভূষণ কখনো শহুরে শৌখিন মজদুরগিরিতে বিশ্বাস করতেন না; সাহিত্যকে কেন্দ্র করে। ফলে তিনি নিজে যেটা মনে করতেন, যেটা তিনি বিশ্বাস করতেন, সেটা তিনি চিরদিন জোর গলায় বলেছেন। জোরদার কলমের লিখে গিয়েছেন। সেখানে কখনো কোনো অবস্থাতেই ভাবের ঘরে চুরি- এই শব্দটা অমিয়ভূষণের গোটা পরিম-ল ঘিরে ব্যবহৃত হতে পারে না।

নিজের বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে কল্পিত কোনো জীবনের কথা তিনি যেমন লেখেননি। আবার নিজের বিশ্বাসকে গোপন রেখে কোনো ধরনের সুগার কোটিং দিয়ে নিজের বিশ্বাসের বাইরে গিয়ে তিনি কখনো কোনো অবস্থাতে সাহিত্য পাঠক এবং নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে তঞ্চকতা করেননি।

এই জায়গায় সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের অনেক ¯্রষ্টার সঙ্গেই অমিয়ভূষণকে একটা পৃথকীকরণ করা যেতে পারে। আর সেই পৃথকীকরণের মধ্যে থেকেই অমিয়ভূষণের সৃষ্টির চেতনার, বোধের এবং মননশীলতার অনন্যতাকেও তুলে ধরা যেতে পারে। আমিয়ভূষণ চিরদিন সৃষ্টির মধ্যে একটা ধ্রুপদীয়ানাকে পছন্দ করতেন। তাঁর দীর্ঘ উপন্যাসগুলিতে যেমন সেই ধ্রুপদীয়ানার আঙ্গিক উঠে এসেছে। তেমনই ছোট ছোট উপন্যাসগুলিতেও সেই ধ্রুপদীয়ানার চিত্র নানাভাবে ধরা দিয়েছে।

এই ছোট উপন্যাসগুলির মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘নির্বাস’। দেশভাগকে কেন্দ্র করে, বিশেষ করে উদ্বাস্তু সমস্যাকে কেন্দ্র করে, এত অল্প কথার ভেতর দিয়ে জীবন যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তোলা, এটা খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। দেশভাগকে কেন্দ্র করে সমরেশ বসুর ‘খ-িতা’, শওকত আলীর ‘বসত’ হাসান আজিজুল হকের বিভিন্ন লেখা, বিশেষ করে ‘শকুন’ নামক গল্প, দেশভাগ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সম্পৃক্ত হয়েছে তেমন উপন্যাস, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’- এই সমস্ত কিছুর আলোচনার মধ্যেও অমিয়ভূষণের নির্বাসকে একটা বিশেষ আঙ্গিকে আখ্যায়িত করতে পারা যায়। শচীন দাস লিখেছিলেন ‘উদ্বাস্তু নগরীর চাঁদ’। উদ্বাস্তু জনজীবন ঘিরে এমন মনোগ্রহী উপন্যাস খুব কম আছে।

আবার প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়দের বহুল আলোচিত কিছু সুবৃহৎ উপন্যাস, যেগুলির মধ্যে বৃহদায়তনের কারণে প্রসঙ্গের পৌনঃপুনিকতা পাঠককে কখনো কখনো ক্লান্ত করে দেয়। যে কারণে আজকের দিনের সাহিত্যতত্ত্বের বিচারের নিত্য নতুন আঙ্গিকে, ওই ধরনের উপন্যাসগুলিকে ‘শোপ লিটারেচার’ বলেও কেউ কেউ উল্লেখ করছেন। সেই প্রেক্ষিতে বার বার উঠে আসে উদ্বাস্তু জনজীবন ঘিরে অমিয়ভূষণের ‘নির্বাস’ উপন্যাসটি।

আজকের নাগরিক সমাজ হয়তো খুব ব্যক্তি স্তরে অনুভব করতে পারবে না, দেশ ভাগজনিত পরিস্থিতির পর, ছিন্নমূল মানুষদের কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে দিন গুজরান করতে হতো। কেমন ছিল ছিন্নমূল মানুষদের জন্য তৈরি হওয়া সেই সময়ের কলোনিগুলো।

কলোনি জীবনের নানান ইতিহাস ঘিরে সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। কিন্তু সেই সব কলোনিগুলোই হচ্ছে মধ্যবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ কেন্দ্রিক বা কলকাতা উপনগরীর চারিপাশের নানা ধরনের কলোনিগুলি। যেগুলি বর্তমানে কলকাতা শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু অমিয়ভূষণের নির্বাস উপন্যাসের চর্চায় এসেছে উত্তরবঙ্গের কলোনি জীবন। সেখানকার মানুষের হাসি কান্নাকে ঘিরে বাংলা সাহিত্যে খুব কমই আখ্যান রচিত হয়েছে। ‘নির্বাস’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আর এস পি দলের শারদ সংখ্যা গণদাবিতে। এই রাজনৈতিক দলটির সঙ্গে সোমেন চন্দকে খুনের অভিযোগ আছে। দলটির সঙ্গে অমিয়ভূষণের খানিকটা ব্যক্তি নৈকট্য ছিল। যদিও সরাসরি রাজনীতি তিনি করেননি।

আরএসপি দলটির রাজনৈতিক দর্শন অনুযায়ী অমিয়ভূষণের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধিতার একটা বড় আঙ্গিক চিরদিনই বর্তমান ছিল।

সে কারণেই অমিয়ভূষণের দৃষ্টিতে, মার্কসের ভাষায় যাদের বলা হয় ‘লুম্পেন প্রলেতারিয়েত’ সেই সামাজিক আবর্জনা সবাই এসেছে। কিন্তু শ্রেণি সচেতনতার দিকটি, কমিউনিস্ট বিরোধীদের মধ্যে ঠিক যে আঙ্গিকে পরিস্ফুটে হয়, সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জীবনের প্রায় অন্তিম পর্যায়ের উপন্যাস ‘অতি বিরল প্রজাতি’ সেখানেও মানব সমাজের সংকট, বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্তের সংকট খুব গভীরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। কিন্তু সেই সংকটের মূলে যে রয়েছে শ্রেণি বৈষম্য, শ্রেণি নির্যাতন, সেটা কিন্তু অমিয়ভূষণ সযতেœ এড়িয়ে গেছেন।

আবার যখন তিনি ‘চাঁদবেনে’র মতো মধ্যকালীন ভারতের মঙ্গলকাব্যকে অবলম্বন করে এক বিস্তৃত পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করছেন, যে পটভূমিকার মধ্যে মধ্যকালীন ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক সুসংবদ্ধ চিত্র অঙ্কিত হচ্ছে, সেখানে শ্রেণি বৈষম্যের পরিস্থিতি প্রকট হচ্ছে পরিষ্কারভাবে। কিন্তু একবারও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না শ্রেণির সংগ্রামের প্রতি কোনো রকম সম্মতিসূচক শব্দাবলি।

এই আপাত বিরোধিতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অমিয়ভূষণের সৃষ্টির ইউনিকনেস। একটা প্রগতিশীল চিন্তায় তিনি ভাবছেন। তার সেই প্রগতিশীল চিন্তাকে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে অবস্থান করা তারাশঙ্করের ভিতরে অবস্থান করা শ্রেণি চেতনা, যেখানে গরিব মানুষের ওপর সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূদের দ্বারা নানা ধরনের অত্যাচার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি, সেটা থেকে যাচ্ছে আনুল্লিখিত। অথচ যে উপকরণ, যে সামাজিক প্রতিচ্ছবি, সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের মালমসলা তারাশঙ্কর তাঁর সৃষ্টিতে উপস্থাপিত করছেন, তা থেকে কিন্তু পাঠক, শ্রেণি সংঘর্ষের পরিবেশ বুঝে নিচ্ছেন। কিন্তু তারাশঙ্কর, তিনি কিন্তু তাঁর নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং শ্রেণি অবস্থানজনিত কারণে, শ্রেণি সংগ্রামকে একটিবারের জন্য স্বাগত জানাচ্ছেন না।

তেমনভাবেই কমিউনিস্ট বিরোধিতার যে রাজনৈতিক বোধ অমিয়ভূষণের মধ্যে ছিল, সেই বোধ থেকে তিনি নিজের সৃষ্টিকে কখনো মুক্ত করতে পারেননি। এই না পারাটাও তাঁর একটা বড় বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে হয়তো তুলনা করতে পারা যায়, তলস্তয়ের মতো মহান ¯্রষ্টার সৃষ্টির নানান আঙ্গিকের সঙ্গে। তলস্তয়ের সৃষ্টির আঙ্গিকে শ্রেণি সংগ্রামের বহু উপকরণ থেকেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের জীবন চেতনার যে অবস্থানে নিজেকে তিনি রেখেছিলেন, সেই জায়গা থেকে একটি বারের জন্য, শ্রেণির সংগ্রামের প্রতি জয়যাত্রার নিশান ওড়ানো হয়তো তলস্তয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সেভাবেই অমিয়ভূষণ গরিবের কথা বলেছেন। বড় লোকেদের কথাও বলেছেন। কিন্তু তার পাশাপাশি অসাম্য দূর করবার মহামন্ত্র কী, সে সম্পর্কে সমস্ত রকমের আধুনিক বা অতি আধুনিক চিন্তার ভেতরেও পালন করে গেছেন এক হিমশীতল নীরবতা।

-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব

-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’

-

সাময়িকী কবিতা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ

-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য

-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া

-

লোরকার দেশে

-

কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান

-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার

-

পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’

-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ

-

বাঘাডাঙা গাঁও