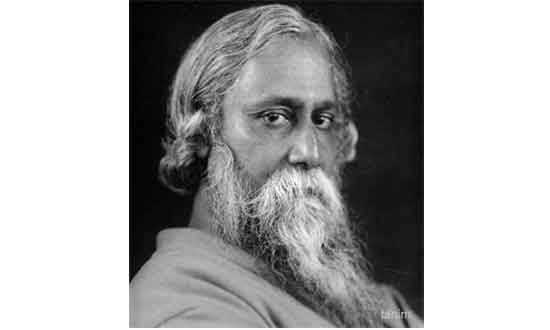

সাময়িকী

রবীন্দ্রসংগীতের অপাপভূমি

কালীকৃষ্ণ গুহ

‘একটি ব্যাপক চিত্ত আছে যা ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বগত।’

রবীন্দ্রনাথের গান দিনের পর দিন শুনেও মনে হয় না শোনা হলো। মনে হয় শোনা সবে শুরু হয়েছে। কথাটা আশ্চর্য লাগতে পারে, তবু কথাটা সত্য। এরকম মনে হয় বলেই তাঁর গান কখনও একজন শ্রোতার এক-জীবনে পুরোনো হয় না। ভাবতে হয়, কী সেই রহস্য যে-জন্য এই গান চিরনতুন? শাস্ত্রীয় সংগীতে গায়ক বা বাদক নিজে আসরে বসে যে অর্থে রাগ-রাগিণীর পুনর্নির্মাণ করেন মৌলগঠনটুকু মনে রেখে বা তার মুখটুকু শুধু মনে রেখে, রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে তো সে কথা বলা যাবে না। এখানে কথার মতো সুরও লিপিবদ্ধ। সেই দিক থেকে গায়কের সৃষ্টির পরিসর সীমিত। সীমিত, তবে এক্ষেত্রে গায়কের দায়িত্ব কিন্তু অপরিসীম। অপরিসীম এই জন্য যে, এক্ষেত্রে গায়ককে পৌঁছতে হয় এমন একটা স্থায়ী রূপের কাছে যা পূর্বনির্ধারিত, অমোঘ, অপরিবর্তনীয়। ফলে গায়কের সৃষ্টিশীলতা ব্যবহৃত হয় সেই আদিরূপের কাছে পৌঁছনোর কাজে। এই আদিরূপটি শুধু স্বরলিপিতে লিপিবদ্ধ রূপটি নয়, সেই রূপটিকে ঘিরে থাকে একটি মায়া, যাকে বলা যায় সংগীতের অপাপভূমিÑ যা তার ভাবরূপ, যা অধরা, যা শুধু গাওয়ার ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হতে পারে। প্রকাশিত হতে পারে শুধু সেই গায়কের গাওয়ায়, যার অনুধ্যানে এই অধরা ভাবরূপ সঞ্চিত হয়ে আছে।

এ বিষয়ে স্বয়ং স্রষ্টার অনেক কথা আছে। একটা কথা, ‘গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যেই চিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না।’ (সঞ্চয়) তাহলে দেখা যাচ্ছে, গানের আছে একটা চলমান রূপ (যখন গানটি গাওয়া হয়) এবং একটি স্থির রূপ। গায়কের দায়িত্ব এই গাওয়ার চলমান রূপের মধ্য থেকে স্থির রূপটিকে তুলে ধরা, বা বলা যায়, গানটিকে তার আদিকল্পে প্রতিষ্ঠা করা। এ কাজ করতে হলে একই সঙ্গে দরকার সুরের সাধনার সঙ্গে ভাবের সাধনা বা বোধকে উন্নীত করা। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, একসময় রবীন্দ্রসংগীত যেভাবে গাওয়া হতো এখনও সেইভাবে, সেই গায়ন বা স্বরক্ষেপণরীতি বা গায়কিকে অনুকরণ করে, গাইতে হবে। বস্তুত তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। এখন যেমন রবীন্দ্রগানকে জলসার গান করে তোলা হয়েছেÑ যেসব আসর থেকে পলাতে হয় আমাদের মতো পুরোনো শ্রোতাকেÑ তেমনি রবীন্দ্রগানের প্রকৃত শিক্ষাসাধনাও অব্যাহত আছে, তা হয়তো আরও ব্যাপ্ত ও গভীর হয়েছে। যে-কোনো শিল্পই যেমন কিছু মানুষের নিঃস্বার্থ নির্লোভ নির্জন সাধনার জন্য তার শুদ্ধ রূপটি বজায় রেখে চলেছেÑ কবিতা গান ছবি, সবইÑ তেমনি চলছে রবীন্দ্রসংগীতের সাধনা, যে-জন্য এই গানের মুখ শেষপর্যন্ত সিনথেসাইজার দিয়ে বুজিয়ে দেয়া যাবে না বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

কিন্তু আমরা যে কথাটি বলব ভেবে লেখাটি শুরু করেছিলাম তা এই যে, কী সেই রহস্য যার কারণে সারাজীবন শোনার পরও মনে হয় ঠিকমতো শোনা হয়নি রবীন্দ্রগান। স্বীকার করে নেয়া ভালো যে আজও এই গানের যোগ্য শ্রোতা হয়ে উঠতে পারিনি, যদিও সময় আর বেশি হাতে নেই। ঠিকমতো শুনতে গেলে একটি গানের বাণী তথা কবিতাটিকে বোধের মধ্যে রেখে গানটি শুনতে হয়Ñ বাণী ও সুরের ভিন্নতা ও এক্যকে একই সঙ্গে অনুসরণ কতে হয় এবং শেষপর্যন্ত এমন একটা বোধের উচ্চতায় মনকে পৌঁছতে দিতে হয়Ñ যা দিতে পারার পিছনেও থাকে শ্রোতার একটা অনুধ্যানের জায়গা। যে উচ্চতার কথা বলতে চাইছি তার উৎস কী বা প্রস্থানভূমি কী, এই প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে রবীন্দ্রনাথের কথাতেই। শোনা যাক তাঁর একটি কথা : মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের মানুষের মন স্বীকার করতে পারে।’ (মানুষের ধর্ম) সকল কালের মানুষের মন তা-ই স্বীকার করতে পারে যার স্থান বর্তমান কালের ঊর্ধ্বে বা ক্ষুদ্র কালের ঊর্ধ্বে। এখানে মনকে স্থাপন করে রাখতে হয় চিরকালের বোধে বা আদি-অন্তহীন স্থানকালের বোধে। ব্যক্তিমনকে মেলাতে হয় বিশ্বমনের সঙ্গে, বিশ্ববোধের সঙ্গে। এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে বলেছেন, প্রবন্ধে গানে গল্প-উপন্যাসে নাটকে। এই কথাটা শুধু শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, সাধারণভাবে মনুষ্যজীবনেই প্রযোজ্য। বিশ্বের সঙ্গে ঐক্যবোধই ব্যক্তিজীবনের সমৃদ্ধির পথ। আর, রবীন্দ্রকথনে, ‘নিজের ঐক্যবেধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চেষ্টা।’

আমাদের দেশের প্রাচীনকাল থেকে যে যোগসাধনার কথা বলা হয়েছে তাকে অনেকেই মনে করেন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ স্থাপনের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ এই যোগকে বুঝেছিলেন বিশ্বমানবমনের সঙ্গে যোগ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও একটি কথা শুনে নিতে হবে আমাদের, ‘আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলাম কেন।’ মানুষের ধর্ম প্রবন্ধের শেষ স্তবকে বলা তাঁর জীবনসায়াহ্নের কথাটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে রেনেসাঁসের কণ্ঠস্বরÑ যা ঈশ্বরকে নয়, মানুষকেই জীবনের কেন্দ্রে রাখতে শিখিয়েছিল। মানবিক ভূমা-র মতো শব্দবদ্ধ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর। মানবিক দৃষ্টির পূর্ণতার বাইরে যা আছে, যদি কিছু থাকে, তাহলে মানুষের জন্য তা থাকা-না-থাকা সমান। মানুষের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দই শেষ কথা।

আমাদের বলার কথাটা এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনকে স্থাপন করেছিলেন বৃহতের সাধনায়, তার যোগ ঘটিয়েছিলেন স্থানকালের অন্তহীনতার সঙ্গে। এই মহাবিশ্ব কেন্দ্রিক মন থেকেই তাঁর সমস্ত রকম সৃষ্টিÑ বিশেষ করে তাঁর কাব্য ও সংগীত। ‘কাল রাত্রে চাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে “বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।” এ কবিকথা নয়, এ কাব্যালংকার নয়Ñ আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে।’ এই অনুভূতিতে বক্তব্যের জোরটি লক্ষ্য করার মতো। মনে হবে এ এক দিব্যোন্মাদের কণ্ঠস্বর। আমরা জানি কোনোরকম উন্মাদনাই তাঁর জীবনের শান্তি ও সংযম ধ্বংস করতে পারেনি। উন্মাদনা সংযম আর শান্তি মিশে গেছে তাঁর সংগীতসৃষ্টিতে। এই গানের সার্থক শ্রোতা হওয়ার জন্যও যে ধরনের মনসংযোগ দরকার তা গড়ে তোলা সত্যিই কঠিন।

দুই

রবীন্দ্রসংগীত প্রসঙ্গে আরও দু-একটা কথা প্রায়শই উঠছে আজকাল। রবীন্দ্রসংগীতের ঘরানা বা গায়কি একাধিক কি না, একাধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না, একাধিক হওয়া সম্ভব কি না। বস্তুত এ নিয়ে স্থির কোনো অবস্থান নেবার পরিসর হয়তো নেই, তবু বলা যায় বহু বিখ্যাত গায়কের গাওয়ার ফলে, বিভিন্ন গায়নশৈলী তৈরি হয়ে গেছে। জলসার গায়ক সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য যেভাবে আকুলিবিকুলি ক’রে অজস্র যন্ত্রের কোলাহল তৈরি করে সেই কোলাহলের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে পরিতৃপ্ত মনে গান পরিবেশন করে, তাঁর পাশে যিনি এই গনকে ভাবের উচ্চতা বজায় রেখে আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেন, তাঁদের গান আলাদা হয়ে যাবেই। যন্ত্রানুষঙ্গ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি সুপরিচিত। তিনি শুধু তানপুরা বা এসরাজের সঙ্গে তাঁর গান গাওয়ার কথা বলেছিলেন। হারমোনিয়াম ছিল তাঁর কাছে একান্তভাবে বর্জনীয়। কিন্তু এখন খেয়াল-গায়করাও হারমোনিয়াম-নির্ভর হয়ে পড়েছেনÑ সারেঙ্গীর মতো অসাধারণ সুরের যন্ত্রটি প্রায় অবলুপ্তির পথে। শুধু রবীন্দ্রসংগীতের কারণেই এসরাজ টিকে আছে, যদিও আশঙ্কা হয়, আত্মতৃপ্ত গানজীবীদের কাছে তা করুণার যোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর এইসব সিনথেসাইজার-কবলিত গায়ক-গায়িকাদের কানে বা তাদের যথাযোগ্য শ্রোতাদের কানে এসরাজের সুরের কোনো জায়গা না থাকবারই কথা।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথায় ফেরা যাক। ১৯৩০ সালে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে, আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর একাধিকবার দেখা ও কথাবার্তা হয়। যেটুকু কথাবার্তা ধরা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে, সংগীতে যন্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে ভারতীয় সংগীতে ‘যন্ত্র ব্যবহার করা হয়Ñ কিন্তু হার্মনির জন্য নয়, তাল রাখার জন্য, এবং সুরের আওয়াজের পরিমাণ ও গভীরতা বাড়াবার জন্য।’ এই কারণেই এক সময় শাস্ত্রীয় গানে সারেঙ্গী ও রবীন্দ্রসঙ্গীতে এসরাজ অনিবার্য ছিল, এবং পাশাপাশি, হারমোনিয়াম নিষিদ্ধ ছিল। গায়কের স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের সংগীতে স্বাধীনতা ও নিয়মের একটা দ্বৈতবাদ আছে।’ বলা বাহুল্য, এখানে যে সঙ্গীতের কথা বলেছিলেন তিনি তা আমাদের মার্গসংগীত, যেখানে নির্দিষ্ট রাগ-রাগিনীর কাঠামোটুকু বা কোনো নির্দিষ্ট বন্দিশের সুরটুকু বেঁধে দেওয়া থাকে, আর তাই নিয়ে গায়ক তাঁর তান-লয়-ভাবের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সেখানে রবীন্দ্রসংগীতের মতো পুরো গানটি স্বরলিপিবদ্ধ থাকে না। তাই রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে গায়কের স্বাধীনতা সীমিত অবশ্যই কিন্তু মনে রাখতে হবে, ওই স্বরলিপির সীমানার মধ্যেই তার আত্মপ্রকাশের পরিসর অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে ঘরানার কথাটা উঠতে পারে। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের একটি মন্তব্য পাচ্ছি এ বিসয়ে, ‘আশ্রমে রবীন্দ্রসংগীতের দুটি ঘরানা : একটি সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদারের ব্যাকরণসম্মত অনুশাসন থেকে সঞ্চারিত আর দ্বিতীয়টি প্রবক্তা শান্তিদেব ঘোষ, স্বগত ও লোকায়তের সন্ধিক্ষণে যার চর্চা আমরা সেই অনালোকিত বয়সেই জেনে গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রসংগীতের প্রযুক্তি ও নিহিতার্থ নিয়ে দুজনের মধ্যে কোথাও সাধর্ম ছিল না এতটুক্।ু’

অসাধারণ দূরদর্শী এই সাক্ষীর বিবরণটি। আমরাও এই দুটি ঘরানারÑ যা সেই আশ্রম থেকেই উৎসারিতÑ অস্তিত্ব অনুভব করে এসেছি। দেখেছি, শেষজীবনে শান্তিদেব ঘোষ একটি আসরে কণ্ঠের ক্ষয় ও শীর্ণতা ঢাকার জন্য দুটি হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছেন সংগীত পরিবেশন করতে আর, হয়তো এই ‘অনাচার’-এর প্রতিবাদে, শৈলজারঞ্জন তাঁর শেষ বয়সের শরণার্থীর জীবনে ঘরের অন্ধকার কোণে অনশন পালন করেছেন। শৈলজারঞ্জন তার গুরুর প্রতিটি বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পক্ষপাতী ছিলেন, যেমন একজন সাধারণ-শিষ্যের হবার কথা। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল সেইসব গায়কদের, যাঁরা ‘মনের আনন্দে গান গাওয়ায়’ বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বুঝতে চাইতেন না যে স্পর্শস্বরগুলিকে লঙ্ঘন করে মিড়গুলিকে সরল করে, স্বরলিপির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে, অর্থের দিকটা ভেবে মন ভারাক্রান্ত না করে ক্রমাগত ধাক্কা দিয়ে যে গান গাওয়া তাতে ‘মনের আনন্দ’ যতই থাকুক, তা রবীন্দ্রনাথের গানকে কলুষিত করেÑ তা যদি সাধারণ শ্রোতার মনে ফুর্তির যোগান দেয়, তাহলেও। বলতেই হবে যে শৈরজারঞ্জনের প্রবর্তিত ধারাটিই রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধ ধারাÑ যা বাহিত হয়েছে সুবিনয় রায় প্রসাদ সেন কমলা বসু কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় নীলিমা সেন মায়া সেনের মতো গায়কগায়িকাদের গানে। সৌভাগ্যবশত এই ধারাটি আজও প্রবাহিত।

অর্থ বুঝে গান গাওয়া ও উচ্চারণ নিয়ে অনেক কথা হয় আজকাল। হবারই কথা। কোনো শিক্ষিত গায়কের পক্ষে অর্থ না বুঝে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু প্রায় প্রতিটি গানের বাণীই শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতার এক-একটি উদাহরণ এবং একজন শিক্ষিত শ্রোতার কাছে কবিতাটাও পৌঁছে দিতে হয়। কিন্তু অনেক গায়ক তাঁদের বুঝে-গাওয়াটাকে তুলে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন যখন গাওয়ার নিমগ্নতা হারিয়ে যায়। বুঝে গাইতে হবে, কিন্তু বোঝাটা যেন প্রদর্শিত না হয় বিশেষ কোনো ভঙ্গির কারণে, তা দেখতে হবে। উচ্চারণেরও অনেক রকম সমস্যা। প্রথমত বিকৃত উচ্চারণ, অনেকেই যা করেন। ‘অমৃত’ শব্দটির উচ্চারণ ‘অ-মৃত’ না হয়ে প্রায়শই ‘অম্-মৃত’ হয়ে যায়Ñ বহু প্রতিষ্ঠিত গায়কের গলায়ও। এরকম আরও কত যে আছে! আরও একটা বড়ো কথা আছেÑ তা হল উচ্চারণের প্রদর্শনী। এ জিনিসও পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। অতিরিক্ত জোর দিয়ে উচ্চারণ করারও কোনো দরকার নেই, কেননা তাতে, এইভাবে উচ্চারিত শব্দগুলি, সুর থেকেÑ বা গানেরই ভিতর থেকেÑ বাইরে বেরিয়ে আসে। গানে উচ্চারিত শব্দগুলি থাকবে বিশুদ্ধ এবং স্বাভাবিক, স্পষ্ট, কিন্তু সুরম-িত। কিন্তু আলতো বা আধো আধো উচ্চারণও খুব পীড়াদায়ক যা অনেকেই করেন হয়তো ভালো শোনাবে ভেবে। তাছাড়া কাব্যের বিরতি-চিহ্নগুলিকে অর্থের কারণে ঠিক ঠিক বজায় রেখে গাইতে হবে সুরের কাঠামোতে সেই বিরতি না- থাকলেও, বা সুরের বিরতিহীনতা বজায় রেখেই। ছন্দের যতি ও অর্থের যতি এক বিন্দুতে এসে না-মিললেও যেমন দু’রকম যতিই বজায় রেখে ছন্দের কবিতা পড়তে হয় (যার সূত্রপাত মধুসূদনের হাতে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুবাদে, যা বাংলা ছন্দকে বিপুল মুক্তির রাস্তা ধরিয়ে দেয়) সেইভাবেই একজন শিক্ষিত গায়কের গাওয়ায় প্রত্যাশিত থাকে। ‘জয় অমৃত তব জয়/ মৃত্যু তব জয়/ শোক তব জয়/ সান্ত¡না’ নয়; গাইতে হবে, বলা বাহুল্য, ‘জয় অমৃত তব,/ জয় মৃত্যু তব,/ জয় শোক তব,/ জয় সান্ত¡না’। আরও দুটি পীড়াদায়ক ব্যাপারের উল্লেখ করতে হবে। আসরে গান গাইতে বসে অনেকেই বিকৃত মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি করেন। এটা শুধু দৃশ্য হিসেবে খারাপ নয়, এ জিনিস সুরেরও বিকৃতি ঘটাতে সাহায্য করে, গানের তথা সুরের সুস্থিরতা ও গভীরতা ঝরিয়ে দেয়। অন্যদিকে কেউ কেউ মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে গান করেন, যা আরও পীড়াদায়ক। সামান্য অঙ্গ-সঞ্চালন অনেকে এড়াতে পারেন না ঠিক ঠিক সুর লাগানোর স্বার্থে, যা মেনে নিতেই হয়, কিন্তু হাসিমুখে গান গাওয়ার বিশুদ্ধ ভানটি মেনে নিতে অনেক বেশি অস্বস্তি হয়।

ভারতীয় সংগীতÑ যার রাগরাগিনীর আকাশের নিচেই রবীন্দ্রনাথের অমোঘ কাব্যসংগীতের সৃজনÑ যা প্রকাশ করে তা, এক কথায় বলতে গেলে অপার একটা বেদনাদায়ক। এই বেদনাবোধ, এই বিরহ, ব্যক্তিক নয়, বৈশ্বিক। এ সেই একা-র অন্তর্লোকের প্রকাশ যে বিশ্ববোধের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘তাহা কোণের একা নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।’ যিনি গাইছেন তিনি হয়তো ‘কোণের একা’, কিন্তু তিনি সমস্ত বিরহী বিশ্বের প্রতিনিধিÑ তিনি ব্যক্তিক অবস্থানকে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলেন। সার্বিক বেদনাবোধকে ব্যক্তিগত করে প্রকাশ করাই তাঁর কাজ। তাই গান গাওয়ার মুহূর্তে প্রকৃত শিল্পীর শরীরে একটা অব্যক্ত কান্নার জন্ম হয়।

রবীন্দ্রনাথের গান, অর্থাৎ সে টেক্সটি গাওয়া হচ্ছে তাতে, যে ক’টা কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তার প্রথমক কতা, গান বা সুরই আত্মপ্রকাশের প্রধানতম নির্ভর (প্রথম দিনের ঊষা নেমে এল যবে/ প্রকাশপিয়াসী ধরিত্রী বনে বনে/ শুধায়ে ফিরিল সুর খুঁজে পাবে কবে!!); দ্বিতীয় কথা, আদিঅন্তহীন সময়প্রবাহের ভিতরে মানুষের অবস্থান, যে-মানুষ নিঃসঙ্গ, বিরহী কিন্তু অনিঃশেষ স্থানকালের সঙ্গে যুক্ত (‘আকাশ হতে আকাশপথে হাজার স্রোতে/ ঝরছে জগৎ ঝরনাধারার মতো।/ আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত।’); তৃতীয় কথা, আমাদের মর্মলোকের প্রকাশ ঘটে বেদনাবোধের মধ্য দিয়েÑ বেদনাবোধের ভিতর দিইে অন্তহীন স্থানকালের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে হয়Ñ এই যুক্ততা হয়তো আনন্দের সঙ্গেই যোগ (‘চরণ সেবার সাধনা আনো/ সকল দেবার বেদনা আনো।’); চতুর্থ কথা, এই জীবন এক পথিকের জীবনÑ স্মরণবেদনা নিয়ে তাকে শুধু এগিয়ে যেতে হয়, পথের সাথিকে নমস্কার জানিয়ে শুধু এগিয়ে যাওয়া পথের সাথিকে নমস্কার জানিয়ে বিদায়ও নিয়ে নিতে হয় একসময়। বিদায়কেও নমস্কার জানাতে হয়, ক্ষতিকে নমস্কার জানাতে হয়। বলতে হয়, ‘ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি, ওগো দিনশেষের পতি/, ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।’

উল্লিখিত এই চারটি প্রধান বার্তা আমরা লক্ষ করতে বলবÑ যদিও অগণিত বার্তাই আমরা তাঁর কাব্য থেকে মুহুর্মুহু পেয়ে-পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ি। আজ যখন প্রশ্ন তোলেন কোনো বুদ্ধিমান আধুনিক মানুষ, যে, আজ রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা কী, তখন বলতে ইচ্ছে হয়, রবীন্দ্রনাথই সব থেকে বেশি প্রাসঙ্গিকÑ আলো-হাওয়ার মতোই প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করতে হলে ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়া অনিবার্য কিনা, এই প্রশ্নটিও তোলা হয়। আমাদের উত্তর, ঈশ্বরবিশ্বাসী হওয়া-না-হওয়ার সঙ্গের বীন্দ্রনাথকে গ্রহণ বর্জনের কোনো সম্পর্ক নেই, যেহেতু তাঁকে গ্রহণ করার কারণে কোনো সঙ্ঘে যোগ দিতে হয় না।

গীতাঞ্জলি-পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিশ্বাসে নিমগ্ন ছিলেন। অপরূপ সেই নিমগ্নতা থেকে উৎসারিত হয়েছে তাঁর এইপর্বের গান ও কবিতা। পরবর্তীকালে এক সময় বস্তুজগৎ তথা বিশ্বজগৎ তাঁর চেতনায় গভীরতর তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে, অন্তহীন স্থান-কালের ধারায় চিরকালীন যে প্রকৃতি তাকে ঈশ্বরের সমান্তরাল আসন দিয়েছেন তিনি।

সামান্য এই লেখাটি রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শেষ হোক, যা থেকে অনুমান করা যাবে কোন অবস্থান থেকে, কোথায় মন স্থাপন করে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে গেছেন, ‘আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য, গতিও সত্য। ... রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। আমি এই দেখছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেম পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয়Ñ সেদিন সমস্ত জগতে সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকেÑ তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লার জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, চিত্রকরের চিত্রে ও কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছেÑ তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার সঙ্গে কোনো যোগই থাকত না; গান মিথ্যা হতো, কবিত্ব মিথ্যা হতো, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাকত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত।’ (আমার জগৎ/সঞ্চয়/১৩২১)

অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ তাঁর গানের অপাপভূমি।

-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব

-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’

-

সাময়িকী কবিতা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ

-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য

-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া

-

লোরকার দেশে

-

কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান

-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার

-

পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’

-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ

-

বাঘাডাঙা গাঁও