সাময়িকী

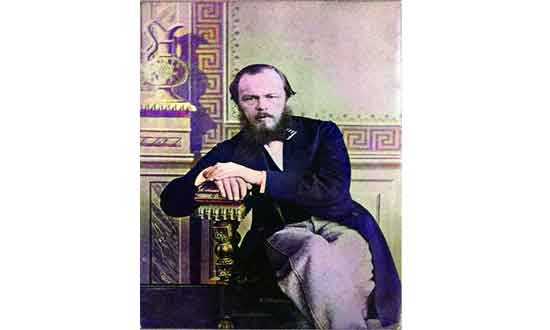

ফিওদর দস্তয়েভস্কি

রুগ্ণ আত্মার কথোয়াল

গৌতম গুহ রায়

ফিয়োদর দস্তয়েভস্কি / জন্ম: ১১ নভেম্বর ১৮২১; মৃত্যু: ০৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ফিওদর দস্তয়েভস্কির জীবনের বিশেষ এক সংকটকাল। তখন তিনি প্রবল অর্থকষ্টের মধ্যে ছিলেন। ঋণের দায়ে তাঁর কারাবাসের উপক্রম হচ্ছিলো। সেই সময় লোভী ও বিবেকবর্জিত প্রকাশক স্তেলোভস্কির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে বাধ্য হন তিনি। তিন হাজার রুবলের বিনিময়ে তাঁর নতুন লেখা উপন্যাসের প্রথম তিন খ- এবং পয়লা নভেম্বর ১৮৬৬-র মধ্যে পঁচাত্তর হাজার শব্দে একখানি উপন্যাস জমা দেবার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন দস্তয়েভস্কি। এই প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হলে শাস্তি শুধু ওই জরিমানা হবে তাই নয়, উপরন্তু পরের নয় বছর যে কোনো নতুন লেখাই তিনি লিখুন না কেন, সমস্ত লেখার গ্রন্থস্বত্ব স্তেলোভস্কির হাতে থাকবে।

এই কারাবসের হুমকি ও শাস্তির আতঙ্ক থেকে রক্ষা পেতেএক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন দস্তয়েভস্কি, একই সঙ্গে দুটি উপন্যাস লেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন।প্রথমটি জানুয়ারী ১৮৬৬ থেকে রুশী অগ্রদূত বা ‘রুসকি ভেস্তনিক’-এ প্রকাশিত হতে থাকলো ধারাবাহিকভাবে ‘ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট’। দ্বিতীয়টি লেখা শুরু করলেন, ‘দ্য গ্যম্বলার’ বা ‘জুয়ারী’। ১৮৬৫-র দ্বিতীয়ার্ধ ও ১৮৬৬-র প্রথম নয় মাস দস্তয়েভস্কি তাঁর ‘ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট’ নিয়ে ডুবে থাকলেন। আনা যখন স্টেনোগ্রাফারের দায়িত্ব নিয়ে এলেন তখন ‘জুয়ারী’র জন্য বরাদ্দ সময়ের আর মাত্র ছাব্বিশ দিন বাকি আছে। অথচ উপন্যাটি তখনো লেখাই শুরু হয়নি, কিছু নোটস ও খসড়া লেখা আছে মাত্র। দস্তয়েভস্কি চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত। এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের উপায় বর্তায় তখন নবীনা স্টেনোর উপর! ১৮৬৬-র ৪ অক্টোবর থেকে দস্তয়েভস্কির সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিলেন আনা।প্রতিদিন এক যুদ্ধযাত্রা তাঁদের। রাত জেগে খসড়া করেন দস্তয়েভস্কি আর পরদিন সকালেই সেটি আনাকে পড়ে শোনান। সন্ধ্যায়বাড়ি ফিরে আনা সেই শর্টহ্যান্ডের লেখাটি পরিষ্কার করে লিখে ফেলেন।এর পরদিন দস্তয়েভস্কি সেই কপিটি চূড়ান্ত পরিমার্জনা করেন, এভাবেই এগোতে থাকে উপন্যাস ‘জুয়ারি’। এটি দস্তয়েভস্কির থেকেও যেনো আনার কাছেও একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিলো। যতোই দিন এগোতে লাগলো লেখক তাঁর স্টেনোগ্রাফারের সঙ্গে অনতিক্রম্য সম্পর্কের রসায়নে জড়িয়ে যাচ্ছিলেন।একদিন তিনি আনাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে কেন বিয়ে করেননি? উত্তরে আনা জানিয়েছিলেন যে দুজন তাঁকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত, তাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু প্রেম নেই। সে অন্য রকমভাবে, সে ভালোবাসার জন্য বিয়ে করতে চায়, যে তাকে ভালোবাসবে। দস্তয়েভস্কি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠেন, “সত্যিই, প্রেমের জন্যই করা উচিত। একমাত্র শ্রদ্ধাই সুখী বিয়ের জন্য যথেষ্ট নয়।”

২৯ অক্টোবর, ১৮৬৬ দস্তয়েভস্কি তাঁর উপন্যাস ‘জুয়ারি’ শেষ করলেন।মাত্র ২৬দিনে তিনি এই উপন্যাসটি শেষ করলেন! বিশ্বসাহিত্যে এ এক অতুলনীয় উদাহরণ। এর এক সপ্তাহ পরে দস্তয়েভস্কি আনাকে বলেন যে অর্ধ সমাপ্ত ‘ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট’ তিনি শেষ করতে চান। আনার সাহায্য চাই। ৮ নভেম্বর, আনা এলেন। একেবারে শুরুর থেকেই দস্তয়েভস্কি আনাকে পছন্দ করতেন, তাঁর দায়িত্বশীলতা, কর্তব্যবোধ, অধ্যবসায় সর্বোপরি আনার দয়ালু মনের জন্য। লেখার ব্যাপারেও আনা তাঁকে সাহায্য করেছেন। নিজেও পবিত্রজ্ঞান করেন তাঁকে এবং সেই লেখার কাজটিকেও। পরিস্থিতি সেই দিকে দস্তয়েভস্কিকে ঠেলে নিয়ে গেলো যেখানে তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, পঁচিশ বছরের ছোট তাঁর স্টেনোগ্রাফারকে প্রস্তাব দেবার অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছে।দস্তয়েভস্কি অনুভব করেন যে তিনি আনার প্রেমে পড়েছেন, কিন্তু নিজেকে সংযত রেখেছেন অনেকদিন, এর কারণ বয়সের বিপুল পার্থক্য। তিনি নিজেই ‘আংকেলস ড্রিম’-এ এক বয়স্ক মানুষের সঙ্গে অল্পবয়সি মেয়ের বিয়ে নিয়ে তামাশা করেছেন। এ ছাড়াও সুসলোভার প্রত্যাখ্যানের ক্ষত তখনো তাঁর মনে দগদগে ক্ষত হয়ে আছে।

এর অর্ধশতক পরে আনা স্মরণ করছেন, “আমি বেশ উত্তেজিত হয়েই বললাম। ফিওদর মিখাইলোভিচ টানটান আবেগে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন।... কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, “তাঁর জায়গায় এক মিনিটের জন্য নিজেকে রাখো। কল্পনা করো সেই শিল্পী হলাম আমি। অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি প্রেম নিবেদন করছি। তোমাকে আমার বউ হতে বলছি। তাহলে বলো, তোমার উত্তর কী হবে?” ... “আমার উত্তর হবে, আমি আপনাকে ভালোবাসি, আর সারাজীবনই ভালোবেসে যাব!”

এই ‘ভালোবাসা’র প্রকাশ তাঁদের বাকদান পর্বের ঘটনাকে আলাদা রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিলো। আনাদের বাড়িতে এক হিমিশীতল নভেম্বর সন্ধ্যায়, তাঁদের বাগদানের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান, দস্তয়েভস্কি এলেন শরতের হালকা ওভারকোট গায়ে। দস্তয়েভস্কির শীতের ওভারকোটটি তার ‘সৎ’ ছেলে পাশা ও এমিলিয়া ফিওদোরোভনার টাকার দরকার পড়ায় বন্ধক দিয়েছে।শরতের হালকা কোটে তাঁর তখন প্রবল শীতে, হাড়ে কাঁপুনি লাগছিলো। ঠা-ায় ঠকঠক করে কাঁপছিলেন তিনি। দু’গ্লাস গরম চা এবং বেশ কয়েক গ্লাস ভদকা পানের পরেই শরীর কিছুটা গরম হলো দস্তয়েভস্কির। আকস্মাৎ তাঁর বাগদত্তা আনা কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং গুমরানো কান্নার মধ্যেই চিৎকার করে বললেন, তিনি ঠা-ায় মরে যেতে পারেন। দস্তয়েভস্কি এতটাই অবাক হয়ে পড়েন, বললেন, “এখন আমি নিশ্চিত, তুমি আমায় ভালোবাস। আমি যদি তোমার প্রিয় নাই হতাম, তাহলে তুমি এভাবে কাঁদতেই পারতে না।”

১৯৬৭-র ১৫ ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের বিয়ের দিন ঠিক করলেন। বিয়ের আসর হিসাবে ঠিক হলো ত্রইতস্কো ইজমাইলোভা ক্যাথিড্রাল। এই দিনটি বাছার বিশেষ গুরুত্ব ছিলো। এই দিনটিতেই, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪তে দস্তয়েভস্কি বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। “মুক্তি, নতুন এক জীবন, মৃত্যু থেকে পুনরুজ্জীবন... কী চমৎকার সেই মুহূর্ত।... আনা গ্রিগোরিয়েভনা, এ এক নতুন জীবন। এই তো সমগ্র ভবিষৎ,Ñ আশা, বিশ্বাস, সুখ ও আশীর্বাণী”। আনা উপলব্ধি করেছিলেন যে যেকরেই হোক দস্তয়েভস্কিকে পিটার্সবুর্গ বা স্বদেশ থেকে দূরে নিয়ে যেতে হবে। তাই ইউরোপ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা। কিন্তু পাশা ও পরিবারের অন্যেরা এতে রাজি হলো না। তারা বললো, যদি যেতেই হয় তবে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ দিয়ে যেতে হবে। আনা তখন তার যবতীয় গয়নাগাটি ও সামগ্রী বন্ধক রেখে সেই অর্থ পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে প্রায় অর্থশূন্য হাতে ইউরোপ যাত্রা করলেন। আনার দৃঢ়চেতা চরিত্র ও দস্তয়েভস্কির প্রতি ভালোবাসার এক এক অনন্য উদাহরণ।

দস্তয়েভস্কিও জীবনে এক নতুন আলোর দিশা দেখলেন। তাঁর তরুণী বৌয়ের কাছে লেখা প্রথম চিঠিটি শেষ হচ্ছে, “তোমাকে অন্তহীনভাবে ভালোবেসে তোমাতে অনন্ত বিশ্বাস রেখেছি। তুমিই আমার সমগ্র ভবিষ্যৎÑ আশা, আস্থা, সুখ এবং আশীর্বাণী”। দস্তয়েভস্কির জীবনে যতটুকু সুখের দেখা পেয়েছিলেন সে এই আনার জন্যেই।আমরা, বিশ্বসাহিত্যের পাঠকেরা দস্তয়েভস্কির সাহিত্যের যতটা পাই তার অনেকটা জুড়েই লেগে আছে এই আনার দায়ালু মনের ছায়ায় নিশ্চিন্ত থাকা লেখকের স্বস্তি।

‘অপরাধ ও শাস্তি’ বা ‘ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট’ (‘প্রেস্টুপ্লেনিয়ে ই নাকাজানিয়ে’) থেকে ‘নোটস ফ্রম দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড’ বা ‘তধঢ়রংশর রু ঢ়ড়ফঢ়ড়ষুধ’,প্রতিটি আখ্যানেই দেখা যায় দস্তয়েভস্কি যেন ব্যক্তির আত্মশক্তির সাধনাকে সমাজের চলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন, তাঁর কাছে ব্যক্তির এই যাপন সাধনা ধর্মীয় নৈতিকতার সঙ্গেই নিজেকে অন্বিত করা। এই ‘মৃত্যুপুরীর স্মৃতি’তে তিনি সেই সাইবেরিয়া কারাবাসের সাথী ইলিনিস্কির প্রসঙ্গে টেনেছেন, পরে এই ইলিনিস্কি পিতৃহত্যার অভিযোগ থেকে মুক্ত হন, এই সময়ই দস্তয়েভস্কি দিমিত্রি চরিত্রটির কথা ভেবে নেন। এই আখ্যানটি তবুও শেষ করতে পারছিলেন না, সেই পরিণতির অতৃপ্তি ও দিশার খোঁজ। এর পর তাঁর জীবনের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নেমে আসে। ১৮৭৮-এর ১৬ মে তাঁর তিন বছরের সন্তান আলেক্সই আলিও খেলতে খেলতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। সেই জ্ঞান আর ফিরে আসেনি, মৃত্যুই জয়ী হয়। দস্তয়েভস্কি স্বাভাবিকভাবেই খুব ভেঙ্গে পড়লেন। সেই সময় তাঁর বন্ধু দার্শনিক ভøাদিমির সলোভিয়েফ তাঁকে নিয়ে যান একটি মঠে, সেখানে যোগ দেন ফাদার আমফ্রেসির প্রার্থনা সভায়। এই প্রাজ্ঞ মানুষটির সংস্পর্শে এসে কিছুটা মানসিক শান্তি পান। এই চরিত্রটির প্রভাবেই ‘ব্র্রাদার কার্মাজভ’-এর জেসিমা চরিত্রটির নির্মাণ। এভাবেই হয়তো ‘অপরাধ ও শাস্তি’তে তাই সোনিয়ার থেকে লিজাবেতর, যাকে সে খুন করেছিলো তার কাঠের ক্রুশটি নিয়ে সে স্বীকারোক্তি যাত্রা শুরু করে। বিজ্ঞানের, যুক্তির জয়যাত্রা ইতিহাসের সাম্প্রতিকঅধ্যায়, জীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মীয় মুদ্রার সংযোগ অনেক গভীর।দস্তয়েভস্কি এই মুদ্রাকে সমাজ মানুষের, ব্যক্তি মানুষের সামূহিক বা একক যাত্রার অভিমুখে ও আত্মপরিচয় নির্মাণের অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখেননি। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না ‘নোটস ফ্রম দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড’-এতিনি লিখলেন তাঁর দার্শনিক উপলব্ধির বয়ান, ‘মানুষের প্রকৃতি সব সময় যুক্তির সরল পথে চলে না, তার সদ বৃত্তিগুলিও তাই। অধিকন্তু, মানুষের স্বভাবে রয়েছে পাপের প্রতি স্বাভাবিক টান; অনুরূপ টান তার দুঃখ ভোগের জন্যও। এই দুয়ের প্রতি তাঁর প্রকৃতি এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে সে ইচ্ছা করেই পাপ করে ও তার পরিণামে অনিবার্য দুঃখকে সে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেয়’।প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় আধিপত্যবাদকে তার অস্ত্রেই আঘাত করতে চেয়েছেন। সামাজিক নির্মাণের সেই স্তর আমরা এখনো অতিক্রম করে উঠতে পারিনি যেখানে ধর্মীয় আস্তিক্য প্রতিষ্ঠানের বাইরে মানুষের নেহাৎ ব্যক্তিগত সব ভঙ্গি ও প্রকাশ মিশে আছে। ‘অপরাধ ও শাস্তি’ আলোচনা প্রসঙ্গে দেবেশ রায় লিখেছিলেন যে, ‘এই উপন্যাসটিতে সেই ধর্মের ইঙ্গিত যুক্তির অর্থকে ভেঙ্গে দেয়, যুক্তি-অতিরিক্ত অর্থ-অতিরিক্ত সব ইশারা ছড়িয়ে দেয়। উপন্যাসের এই রহস্যই হয়তো দস্তয়েভস্কিকে এ উপন্যাসে এমন টেনেছে’। শুধু উল্লখ করা উপন্যাসটি একমাত্র নয়, দস্তয়েভস্কির আখ্যানসমূহেই এই ইশারা মুখ্য হয়ে আছে। অপরাধবোধ আর শুদ্ধতার দুই প্রান্ত মেরুতে দোলনের মতো দুলতে থাকা এই কথোয়াল তাঁর নানা ঘাতপ্রতিঘাতঋদ্ধ যাপনকথা রেখে দিয়েছেন তাঁর আখ্যানে, জীবনের অপ্রাপ্তি, যন্ত্রণা,ব্যর্থতা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর আখ্যান তাই দস্তয়েভস্কি ও তাঁর সাহিত্য।আমরা নতজানু হয়ে থাকি এই যাপিত মৃত্যু-আখ্যানের কথকের সামনে।

দশ বছরের নির্বাসন পর্ব কাটিয়ে যখন দস্তয়েভস্কি ফিরে এলেন তখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসা তাঁর খুব সহজ ছিলো না। এইসময় আবার সাহিত্যের জগতে ফিরে আসার জন্য তিনি বেছে নিলেন তাঁর নির্বাসনকালীন অভিজ্ঞতাকে। তাঁর লেখালেখিতে প্রারম্ভিক পর্বের সামাজিক সমস্যার বয়ান থেকে তিনি অনেকটাই চলে আসেন মানুষের আত্মিক ও জৈবিক সমস্যার প্রান্তরে। এই সময় তিনি লিখেছিলেনÑ ‘নোটস ফ্রম দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড’, ১৯৬৪তে এটি শেষ করেন। এই লেখাটিতে তিনি তৎকালীন সময়ের সমাজ মানুষের জীবনযাত্রার বয়ানকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। লেখাটি তলস্তয়সহ নানা সাহিত্যিক ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞের বাহবা পায়। কিন্তু ক্রমশ যখন তাঁর লেখায় মানুষের আত্মিক সঙ্কটের বয়ান উঠে আসতে লাগলো তখন সেটা তৎকালীন রুশি সাহিত্য সমাজ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এই সময় বিখ্যাত রুশ শিক্ষাবিদ নিকোলাই চেরনিশেভস্কি স্টুয়ার্ট মিল-এর ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’ উপন্যাসটিকে রাশিয়ার পাঠকদের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য হিসাবে প্রচার শুরু করেছিলেন। এর দু’বছর আগে তুর্গেনেভ-এর বিখ্যাত উপন্যাস ‘ফাদার্স এন্ড সন্স’ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকের তরুণ ও প্রবীণ নিহিলিস্ট ও লিবারেলদের ক্রমবর্ধমান প্রজন্মগত ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তুর্গেনেভের ‘নিহিলিজিম’ অভিধাটির ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়েছিল। ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’ ছিল সমাজতন্ত্রের একইউটপিয়ার মতাদর্শবাদী আখ্যান। কৃষকদের কমিউন ধাঁচের সমবায় গড়ে তোলা ও সে দেশের শ্রমিকদের সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিচালিত করার লক্ষ্য নিয়ে বুদ্ধিজীবী লেখক শিল্পীদের দায়বদ্ধ হয়ে কর্মকা-ে যুক্ত হওয়ার বার্তা নিয়ে হাজির করা হয়েছিলো এই উপন্যাসটি। চেরনিশেভস্কির এই ‘র?্যাডিকালিসম-এর হাতবই’ সেইসময় যুক্তিবাদী, নিহিলিস্ট বা মার্ক্সিস্টদের খুবই আলোড়িত করেছিল। এই উপন্যাসের আহ্ববানকে মাথায় রেখে ১৯০১-এ লেনিন লিখেছিলেন, ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’। দস্তয়েভস্কি এই ধারণা-বিশ্বের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। ১৮৬৩তে স্টুয়ার্টের উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিলো। বেশকিছুদিন ধরে এর বিপরীতে কিছু লিখবার জন্য ছটফট করেতে থাকেন দস্তয়েভস্কি। এই সময়েই তিনি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় মন্ত্রাবিষ্ট অবস্থায় লিখে ফেলেন ‘নোটস ফ্রম দ্য আ-ারগ্রাউন্ড’, ১৯৬৪তে এটি প্রকাশ করলেন। এই সাহিত্যকীর্তিটিকে তাঁর অন্যান্য যাবতীয় লেখালেখির প্রস্তাবনা হিসাবে অনেকে বিচার করেন। যে নীতিকথা ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’-এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছিলো দস্তয়েভস্কি তার সঙ্গে সহমত ছিলেন না, এই আখ্যানটিতে তিনি সেই পাল্টা বক্তব্যই তুলে আনেন। চেরনিশেভস্কির বক্তব্যের ভরকেন্দ্রে ছিলো কঠোর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের নিরিখে সামাজিক মানুষকে দেখা, দস্তয়েভস্কি এই সরলীকরণের বিপ্রতীপে ছিলেন। তাঁর মত এই যে, মানুষ অনেক সময় তার স্বাধীন ইচ্ছা বা সংকল্পের পক্ষে থাকতে গিয়ে তারই আদর্শ বিপরীত ঘটনাও ঘটিয়ে ফেলেন, নিজের স্বার্থের বিপ্রতীপে চলে যান তখনতিনি। দস্তয়েভস্কির ‘নোটস ফ্রম দ্য আন্ডারগ্রাউন্ডে’-এর কথক চরিত্র একজন আত্মগোপনকারী মানুষ যিনি রয়েছেন একটি প্রকোষ্ঠের অন্তরালবর্তী বিচ্ছিন্নতায়।এই আখ্যানের কথকের বয়ানে আসলে লেখক তাঁর দর্শনের কথাই বলতে চেয়েছেন। চলমান সময়ের একজন হলেও দস্তয়েভস্কি আখ্যানের কথকের বয়ানে এখানে একুশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত দুই খ-ে তাঁর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের নানা প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন,যুক্তিসর্বস্ব ও উপযোগিতাবাদী শাসনে চৈতন্য-ঋদ্ধ মানুষের একাকিত্ব ও কোণঠাসা অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন এখানে। এখানে কথক অত্যন্ত জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে মানুষ প্রকৃতই যে পরিমাণস্বার্থান্ধ তাতে তার পক্ষে কোনো সঠিক নীতি নির্ধারণ করা বা প্রাকৃতিক নিয়ম অথবা সরলীকৃত যুক্তিরব্যাখ্যায় প্রতিষ্ঠিত বয়ানকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া অসম্ভব। মানুষের মনের নানা রঙ ও ধ্বনির প্রকাশ একই কম্পোজিশানে আঁকা বা বাঁধা হয় না বা সুরে বাজে না, সেগুলো স্ব স্ব স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশে ব্যগ্র। এই ব্যগ্রতার কারণে কখনো কখনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণœ হয়, তাকে এইজন্য নানা দুর্ভোগ পোহাতে হয়। দস্তয়েভস্কি এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে এই বক্তব্যই কায়েম করতে চেয়েছেন যে, নিছক যুক্তিই নয় মানুষের রহস্যময় মনের খামখেয়ালিপনা তার উপর অনেক সময় প্রভাব বিস্তার করে। এই আখ্যানের কথকের আত্মগোপন যতটা না বাস্তব তার চেয়ে বেশি প্রতীকী। দস্তয়েভস্কির তৎকালীন বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা, অশান্ত অসার মনের দার্শনিক প্রতিভাস পড়েছে এই আখ্যানে; নিজেকে অপর-এর জায়গায় বসিয়ে এরকম নিস্পন্দ বয়ানেই বিরচিত হয় এমন এক মনতাত্ত্বিক আত্মবিশ্লেষণাত্মক দার্শনিক সন্দর্ভ। এই উপন্যাসের বয়ানের আড়ালে একদিকে রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি, অস্থিরতা, বিয়োগবেদনা; অন্যদিকে স্পষ্টত রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক-দার্শনিক প্রতিস্পর্ধাও।

দস্তয়েভস্কির অন্য দুইটি বহু আলোচিত উপন্যাসের থেকে আয়তনে ক্ষীণতনু ‘নোটস ফ্রম দি আন্ডারগ্রাউন্ড’কে বলা যায় ‘লেখকের পরিচয়পত্র’। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, “... সেখানে আমরা দেখতে পাই এক পীড়িত ও উৎপীড়িত শক্তি, এক দানোয়-পাওয়া উদ্যম, এক নগ্ন, প্রায় ছাল-ছাড়ানো মানবাত্মা, যা নৈয়ায়িক সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে গভীরতরখনি থেকে আতঙ্ক ও রতœ ছেঁকে তুলছে...।” পুস্তকটির আর একটি বৈশিষ্ট্য তার আপতিক বিশৃঙ্খলা, যা সন্দেহ নেই লেখক সচেতনভাবেই সাজিয়েছেন। সাহিত্যে উপন্যাস আধুনিক কালের সংযোজন, সেই আধুনিক উপন্যাসেরও যা কিছু প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, তার প্রত্যেকটিকে লঙ্ঘন করেছেন দস্তয়েভস্কি, সচেতনভাবে। ‘নোটস ফ্রম আন্ডারগ্রাউন্ড’-এ আমরা দেখি যে চেরইশেভস্কির ‘হোয়াট ইজ টু বি ডান’ লেখাটির মূল স্বরÑ মানব-প্রকৃতি মূলত ও স্বভাবতই সৎÑ এই অভিমতকে নস্যাত করে দস্তয়েভস্কি বললেন, সৎ অসৎ দুইই মানুষের প্রকৃতির স্বভাবিক সহজাত; তার একটা সৎ অপরটা তেমনি তার নিপরীত, অসৎ; সচেতন ভাবেই মানুষ বিপরীত অভিমুখি হয়। (চলবে)

-

রক্তে লেখা প্রেম: রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর বিপ্লব

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব

-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’

-

সাময়িকী কবিতা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ

-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য

-

অন্যজীবন অন্যআগুন ছোঁয়া

-

লোরকার দেশে

-

কবিজীবন, দর্শন ও কাব্যসন্ধান

-

অসামান্য গদ্যশৈলীর রূপকার

-

পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’

-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ

-

বাঘাডাঙা গাঁও