সাময়িকী

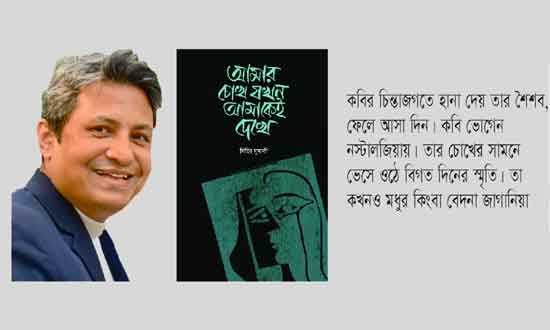

‘আমার চোখ যখন আমাকেই দেখে’- প্রেম ও প্রকৃতির সেতুবন্ধ

স্বপঞ্জয় চৌধুরী

আধুনিক কালের কবিতা নিরীক্ষাপ্রবণ। কবিতায় অতিমাত্রায় নিরীক্ষাপ্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে কবিতায় তৈরি করছে ধূ¤্রজাল- যা অনেক ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে অনুভূতিহীন, নিষ্প্রাণ। এত এত নিষ্প্রাণ কবিতার ভিড়ে নব্বইয়ের দশকের বিশিষ্ট কবি মিহির মুসাকীর কাব্যগ্রন্থ আশা জাগানিয়া কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কবিতাগুলো তৈরি করেছে একভিন্ন আমেজ, ঘোর ও অমোঘ টান। তার কবিতায় উঠে এসেছে প্রেম, একাকীত্ব ও প্রকৃতি।

কবিতা হচ্ছে নন্দনতত্ত্বের উচ্চতর চর্চার উপাদান। তা কখনো আধুনিক, কখনো উত্তরাধুনিক কখনোবা আধ্যাত্মিক ও অতিলৌকিক। কবিতা শিল্প মাধ্যমে একপ্রকার অধিকার তৈরি করে। সে অধিকার নন্দনতত্ত্বের বিকাশ সাধনের অধিকার। কবিতাকে ছেঁটে ফেললে শিল্প একটি মৃতপ্রায় অর্কেস্ট্রার দেহে রূপান্তরিত হবে। কবিতার সাথে চিত্রকর্মের একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। কিছু চিত্রকর্মকে দেখেই বোঝা যায় তার বিষয়বস্তু আবার কিছু চিত্রকর্মের নিবিড়তা যাচাইয়ে দর্শককে অবগাহন করতে হয় দর্শনের শাখাবিস্তারি চিন্তাজগতে। একই কথা প্রযোজ্য কবিতার চিত্রকল্পের ব্যাপারেও।

কবি মূলতই একা। একাকীত্বে ভোগার ফলে কবি তার নিজের মধ্যেই গড়ে নিয়েছেন আলাদা একটি জগত। আমরা তার এ কবিতাটিতে দেখতে পাই-

“নিশ্চুপ একটা বারান্দায়/ নির্জনতার মুখোমুখি,/কথা না বললেও প্রকৃতি নিশ্চুপ নয়,/পাখির কলকাকলিতে মুখর বনভূমি/নদীর পাশে গেলে শুনতে পাই জলের গান/পাহাড়েও জুম-কৃষির শব্দ।/শব্দ মানুষের জীবনের অনুষঙ্গ,/শব্দহীনতার মাঝেও শব্দ থাকে/সেই শব্দ মনোশব্দ-মনোভাষা/একা থাকবো বলে যেখানেই যাই,/ভেঙে দিই সেখানের নির্জনতা,/যেন বস্তুবিশ^ তাকিয়ে আমার দিকে/ মনোশব্দে বলে, কেন ভেঙে দিলে/ আমাদের ধ্যান, আমাদের নির্জনতা?” (কবিতা: নির্জনতা)

অথবা আমরা তার এই কবিতাটিতে দেখতে পাই নির্জনতা ও একাকীত্বের স্পর্শ।

“বাড়ি ফিরছি/কুয়াশা উড়াতে উড়াতে,/আসলে বাড়ি নয়, গন্তব্যে/গন্তব্যে ফিরছি কত বছর ধরে/একা, একদম একা।/আসলে গন্তব্য নয়, ফিরছি অনির্দিষ্ট এক ঠিকানায়-/এই ঠিকানাটা কেউ একজন ভুল করে ফেলে গিয়েছিল,/আমি হয়তো কুড়িয়ে পেয়েছিলাম,/সেই ঠিকানাটা নিজের ভেবে/আমি যাত্রা শুরু করেছি-/ভেবেছি এটাই আমার গন্তব্য/আসলে গন্তব্য নয়;/আমি ফিরছি তোমার কাছে,/ঠিকানাটা ভুল হওয়াতে যাকে আমি তুমি ভেবেছিলাম সে আসলে তুমি নও,/বাড়িটাও আমার নয়, গন্তব্যও নয়/হয়তো আমরা সারাজীবন এমনটাই করে থাকি,/ভুল বাড়িকে নিজের মনে করি, ভুল তুমিকে আমার তুমি ভেবে বসি/আর অন্যের গন্তব্যকে নিজের গন্তব্য মনে করি।/এরপর ফিরতে থাকি নিজের কাছে,/আমিও শেষপর্যন্ত ফিরছি নিজেরই কাছে,/সেটাও কয়েক লক্ষ বছর যাবত/ফিরতে ফিরতে হয়তো যাকে আমি/নিজ ভেবেছি সেও আর নিজ থাকবে না/হয়ে যাবে অন্য কেউ।” (কবিতা: আমি অন্য কারো হয়ে কথাগুলো বলছি)

কবির চিন্তাজগতে মাঝে হানা দেয় তার শৈশব, ফেলে আসা দিন। কবি ভোগেন নস্টালজিয়ায়। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিগতদিনের স্মৃতি। তা কখনও মধুর কিংবা বেদনা জাগানিয়া। আমরা তার হেমন্তওয়ালা কবিতায় এমনই কিছু স্মৃতিকাতরতার উপস্থিতি টের পাই- “আমার ধানগুলো গোলা ভরে নিয়ে এসো/ হেমন্তওয়ালা,/সবুজ মাঠের কাছে আমি কিছু প্রতিশ্রুতি রেখে এসেছিলাম,/কুয়াশার খামে চিঠি নয় তারও বেশি ছিল মায়া,/পড়শি মেঘের বাড়ি থেকে ধার করা জল/সেই জলে আমি নোঙর ফেলে/অপেক্ষায় থেকেছি কতকাল-/হেমন্তওয়ালা,/তুমি সন্তের মতো হেঁটে গেছো দিগন্তের দিকে/ভালোবেসে সাঁতরেছো কষ্টের নদী/তুমি জানো প্রতীক্ষা এক দীর্ঘতম হ্রদ/যা পাড়ি দিতে গিয়ে তুমি ভুলে গেছ নাম!/হেমন্তওয়ালা,/মনে পড়ে? তুমি আর আমি/দুজনেই এক ঋতুতে জন্মেছিলাম।” (কবিতা: হেমন্তওয়ালা)

কবিতা অসীম মহাবিশে^র মতোই রহস্যজনক। এর বিশালতা ও ব্যাপকতা খুঁজে শেষ করা যাবে না। আধুনিক কালের কবিতা অন্ত্যমিলের খেলা নয়। এ হচ্ছে মনোজগতের খেলা। কবি তার মন ও চিন্তা নিয়ে এমনভাবে খেলা করেন যা কখনো শান্ত তটিনীর মতো প্রবাহিত হয় আবার কখনো উত্তাল সমুদ্রের মতো রুদ্ররূপী হয়। বাংলা কবিতার আজকের যে শিল্পরূপ তা একদিনে তৈরি হয়নি। তা এসেছে হাজার বছরের ভাষাচর্চা, আধ্যাত্মিকতা, সুফিবাদ ও লোকসমাজের তৃণমৌলিক চর্চার ফলে। একটি নিটল কুসুমিত প্রার্থনারত ধ্যানীর ধ্যানযজ্ঞ পেরিয়ে সে এসেছে আজকের সরল গদ্যের রূপে। ভাষা ভেঙেছে ভাষাকে, চিন্তা ভেঙেছে চিন্তাকে, ছন্দকে ভেঙেছে রূপক, পদ্যকে ভেঙেছে গদ্য আর এই মিশ্রণ ও পুনঃমিশ্রণের মধ্য দিয়ে কবিতা পেয়েছে শিল্পরূপ।

আমরা মিহির মুসাকীর কবিতায় দেখতে পাই মানব প্রেম ও প্রকৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন। তিনি প্রকৃতির উপষঙ্গের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন ঠিক এভাবে-

“এ কবিতা এই শোক নিরুদ্দেশ পাখিদের জন্যে,/যারা ঘুমিয়ে ছিল নীড়ে,/যাদের কোমল ঠোঁটে ওরা ছুঁড়েছে আগুন,/যাতে আর গাইতে না-পারে গান,/ওরা কেটেছে পাখিদের ডানা,/যাতে তারা উড়ে উড়ে/খুঁজে না পায় সুনীল আকাশ;/যারা ভেসে ভেসে এখানে এই পাহাড়ের কোলে অবশেষে নিয়েছে ঠাঁই।/ভাবলে অবাক হই, একটা দোয়েল কিংবা শালিক/তাকে তো নির্বিবাদে মেনে নিই দোয়েল বলে, শালিক বলে,/যে-দেশকালেই দেখি না কেন তাকে বলি পাখি,/তার কোনো বর্ণ নেই, গোত্র নেই।/অথচ মানুষের আছে;/মানুষকে পরীক্ষা দিতে হয় বারবার/জন্ম থেকে মৃত্যু/বর্ণ নিয়ে, জাতি নিয়ে, দেশ নিয়ে/বোঝাতে হয় সে কতখানি মানুষ আর কতটা সে বর্ণ, গোত্র?/ এ কবিতা এই শোক তাই গোত্রহীন পাখি ও মানুষের জন্যে/কারণ প্রতিটি নিষাদ এখন পাখি ও মানুষের গ্রোত্র চিনতে ভুল করছে।”(কবিতা: গোত্রহীন পাখি ও মানুষ)

একইভাবে তার ‘অথচ ছায়া আছে’ নামক কবিতায় আমরা দেখতে পাই-

ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর

কোথাও মানুষ নেই

অথচ ছায়া আছে!

মানুষের অবয়ব থাকে

থাকে পৃথক চেহারা,

থাকে অনুভূতি, সাড়া;

মানুষ পালাতে পারে না বেশি দূর,

মানুষের সাথে মিশে থাকে ছায়া

সুচতুর;

মানুষের শরীরে থাকে

নিজস্ব ঘ্রাণ,

ত্বকে মিশে থাকে মায়া,

বহু দিন বহু মানুষের কাছে

মিনতি করেছি মানুষকে পেতে

মানুষ পাইনি

পেয়েছি ছায়া!

আমরা তার কবিতায় দেখতে পাই লালনের অমর বাণী। লালন দর্শনের প্রভাবিত হয়ে তাই কবি লিখেছেন-

“ফকির লালন মানতেন না জাতপাত,/একতারা হাতে সে কথা বলেছেন গানে গানে,/শুনেছে মানুষ, বুঝেছেন কেউ/ কেউবা বোঝেনি সেই গুপ্ত সাধনার মানে।/ সুন্নত দিলে হয় মুসলমান/নারী লোকের কী হয় বিধান?/বামন চিনি পৈতে প্রমাণ/ বামনী চিনি.../তবু থামে নাই কূটতর্ক /ছেউড়িয়া থেকে তেঁতুলিয়া/করেছে মানুষ লালনের জাতের বিচার!/এ এক আজব সংসার,/রয়েছে তারও এক ধর্ম/সেই নিত্তি ঠিক করে দেয়, /কে হবে হিন্দু কেবা মুসলমান?/ বলে তাই তো হালের কবি/লালনের জাত মারার আগে/ মারো ভাই সংসারের জাত, /যদি থাকে গভীর বিশ্বাস/ আর হাতে বিবেক-করাত।” (কবিতা: লালন কী জাত সংসারে)

সর্বশেষ তার যে কবিতার কথা উল্লেখ করে আলোচনাটির ইতি টানব সেটি হচ্ছে ‘কবরস্থানের গাছেরা কখনো কাঁদেনা’। এ কবিতায় আরও একবার মানুষ যে আজন্ম নিঃসঙ্গ ও বেদনার্ত প্রাণি তা ফুটে উঠেছে। কবিতার স্তবকগুলো আপনাকে ভাবাবে ঠিক এভাবে-

“মানুষের কান্না শুনতে না পেয়ে/একদিন হেঁটে হেঁটে কবরস্থানে যাই!/সুনসান নীরবতায়/মনে হয় সময় যেন স্থির হয়ে আছে!/ পাখিদের কিচিরমিচির/ আর গোরখোদকদের ব?্যস্ততায়/মনে হলো এখানেও শান্তি নেই!/যারা মরে যায় তারা কাঁদে না/যারা বেঁচে থাকে তারা কেঁদে যায় অবিরল/ মানুষ মরে গেলে/তাদের থাকে না কোনো নাম,/থাকে একটাই পরিচয়/তারা ছিল/একটা সময়জুড়ে,/তাদের পদচিহ্ন মুছে/ ভালোবাসা ফিকে হয়/মাঝেমধ্যে ছবি দেখে মনে পড়ে তারা ছিল!/থাকে তারা স্মরণের অন্তরালে/মানুষ একদিন আর কাঁদতে পারে না/ যেমন কবরস্থানের গাছেরা কখনো কাঁদে না!” (কবিতা: কবরস্থানের গাছেরা কখনো কাঁদে না)

পরিশেষে বলবো কবিমিহির মুসাকীর কাব্যগ্রন্থ ‘আমার চোখ যখন আমাকেই দেখে’ কাব্যপাঠকদের ভিন্ন ভিন্ন কবিতার স্বাদ দিয়ে তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য

-

সাময়িকী কবিতা

-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন

-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব