সাময়িকী

লোরকার খোঁজে গ্রানাদায়

রফিক-উম-মুনীর চৌধুরী

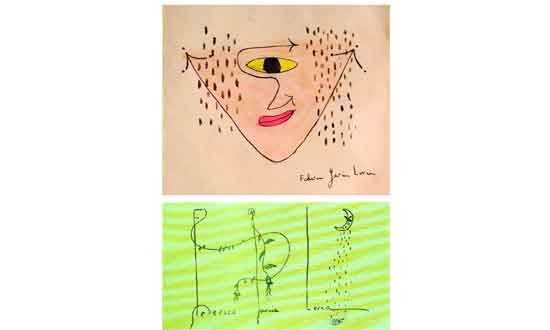

লোরকার আঁকা ড্রইং

মে মাসের এক রোদেলা দুপুরে আল হাম্ব্রা-র র্তোরে দে লা বেলা-র (নজর মিনার) চূড়ায় লোরকার সঙ্গে দেখা। ঐ চূড়ায় আমি তখন বসে বসে দুচোখ জুড়িয়ে গ্রানাদার সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। কে যেন আমাকে ডাক দিতেই পাশ ফিরে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফেদেরিকো মানে লোরকা; পরনে সবুজ ডোরাকাটা ফুলহাতা শার্ট, তার সঙ্গে কালো রঙের ঢিলেঢালা প্যান্টালুন। ব্যাকব্রাশ করা মাথাভর্তি এক রাশ কালো চুলের সামনে প্রশস্ত কপাল, যেখানে জমে রয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সব মিলিয়ে মাঝারি উচ্চতার এক সুকান্ত স্প্যানিশ যুবা। আর সব কিছু ছাপিয়ে দৃষ্টি কেড়ে নেয় তাঁর উজ্জ্বল-উচ্ছল স্বাপ্নিক চোখজোড়া। “ওলা! কোমো এস্তাস?” বলে শুরু হয় আলাপের পর্ব। কবির চোখ দিয়ে নতুন করে আমি গ্রানাদার সৌন্দর্য অবলোকনে মগ্ন হই। আমাকে এক এক করে সব বুঝিয়ে দিতে থাকেন লোরকা। চোখের সামনে বেগা বা সবুজ সমতল গ্রামাঞ্চল, এর আলোকিত জলপাইকুঞ্জ এবং এর স্বচ্ছ প্রবহমান জলস্রোত। আকাশের নীল এসে সবুজ সমতলের সীমান্তে মিশেছে। নদীর ধারের পপলার অরণ্য যেন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। সব কিছুতেই এক কাব্যময়তা, স্থানের চমৎকারিত্ব, রঙের আভায় উদ্ভাসিত চারদিক। বেগা বা ঊর্বর সমতলভূমির ভেতর দিয়ে তরতর করে বয়ে যায় হেনিল নামের নদী। নিকটবর্তী সুউচ্চ পর্বত সির্য়েরা নেবাদা-র পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে হেনিল নদী তার শরীর বাঁকিয়ে। উপত্যকার মাঝে এই ঊর্বর সমতলভূমি বা বেগা-র বিস্তার। পাহাড় দিয়ে ঘেরা উপত্যকার ক্যানভাস জুড়ে জলের ছোটাছুটি আর চাষের জমির চিত্র। ঋজু পপলার এবং কমলালেবুর বাগানের ঘন ল্যান্ডস্কেপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য আধা-শহর আর গ্রাম। গ্রানাদা অভিমুখী সকল পথ এসে মিশেছে এই বেগায়। পশ্চিমে, সেবিইয়া আর কোর্দোবা থেকে আসা পথের ধারে ফুয়েন্তে বাকেরোস নামের ছোট্ট একটি গ্রাম, যে গ্রামে আজ থেকে একশ’ বছর আগে জন্মেছিলেন লোরকা। “তে ইনবিতো আ মি কাসা!” বাড়িতে যাওয়ার দাওয়াত দিয়ে সেই যে উধাও হলেন লোরকা আজও কেবলই খুুঁজে বেড়াচ্ছি তাঁকে।

২

লোরকার নিমন্ত্রণে ৫ই জুন সকালে আলসিনো গ্রায়েল্স্ কোম্পানির বাসে চেপে গ্রানাদা শহর ছাড়িয়ে ১৮ কিঃমিঃ দূরের ফুয়েন্তে বাকেরোস গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। দিনটি ছিল লোরকার জন্মদিন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুন ফেদেরিকো দেল সাগ্রাদো কোরাসোন দে হেসুস্ গার্সিয়া লোরকা জন্মেছিলেন এই গ্রামেই। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাবার জন্য বহু তালাশ করেও কিন্তু লোরকাকে কোথাও পাওয়া গেল না, যদিও সবাই বলছে যে তিনি আছেন কোথাও। স্কুল শিক্ষয়িত্রী বিসেন্তে লোরকার (কবির বোন) দেখা পেলাম। তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁদের বাড়ি দেখালেন, আজ যা একটি জাদুঘরে পরিণত, এস্পানিয়োল ভাষায় যার নাম কাসা-মুসেয়ো ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা। কবির এই বোনের কল্যাণেই বাড়িটি পুনরায় তার আগের রূপ ফিরে পেয়েছে, যার মধ্যে একেবারে সেই সময়ের বেশি কিছু আসবাবও বর্তমান। গোলাঘরটি আজ লোরকার স্মৃতির প্রতি নিবেদিত প্রদর্শনী কক্ষ এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আমার মতো হাজারো হাজার জন যা দেখার জন্য সারা বছর ভিড় জমায় গ্রানাদার বেগা-র ছোট্ট এই গ্রামে।

এই গ্রামেই লোরকা প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন সুদূরের। এই মাটিতেই একদিন তিনি ফুল হয়ে ফুটেছিলেন। এর পথঘাট, মানুষ, লোকাচার, কবিতা, এর শুভ-অশুভ সব কিছুতে ভর দিয়ে লোরকার বেড়ে ওঠা। আশপাশের পপলার গাছের হাসি আর গান, পাখির ডাক, ফলকুড়ানো, খরা-গ্রীষ্মের দিন- সব কিছুতেই জড়িয়ে আছে লোরকার নাম। কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা সড়কের ৪ নং বাড়ির উঠোনের কুয়োর আজও বহমান জলের ধারা লোরকার গান শোনায়, লোরকার ঘরের ব্যালকনি গলিয়ে ঢোকা রাতের আকাশের চাঁদ কানের কাছে এসে বলে “বিয়েনবেনিদো, আমিগো” (তোমায় স্বাগতম, হে বন্ধু)।

লোরকার বাবা ফেদেরিকো গার্সিয়া রোদ্রিগেস ছিলেন অবস্থাপন্ন কৃষক, চিনি উৎপাদন করে সচ্ছলতার মুখ দেখেছিলেন তিনি। আর মা, বিসেন্তে লোরকা রোমেরো (গার্সিয়া রোদ্রিগেসের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী) ছিলেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। লোরকার জীবনের প্রথম ১১টি বছর কৃষিনির্ভর এই ফুয়েন্তে বাকেরোস গ্রামেই কাটে। তাঁর পুরো বাল্যকাল জুড়ে কেবলই গ্রাম। গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক গভীর বন্ধনে জড়িয়ে ছিল তাঁর হৃদয়। দেখা আর শোনার এক অনন্যসাধারণ জগৎ যেন সে গ্রাম: ক্ষেতে কাজে ব্যস্ত কৃষক, জিপসিদের পাড়া, রাখাল, ফসলের জমি, আকাশ, একাকিত্ব। সংক্ষেপে বলতে হয়: সারল্য। লোরকার কবিতার উৎস খুঁজতে গিয়ে আমি গ্রানাদার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি- উর্বর সবুজ সমতলভূমি বেগা আর র্দারো-হেনিল নদীর পাড়ের মানুষ, ক্ষেত-ফসলের জমিতে কাজ করা মানুষ- কিন্তু সকলেই তাঁর কবিতার কথা বলতে গিয়ে কেবলই তার মৃত্যু প্রসঙ্গে এসে যান, আজ থেকে বাষট্টি বছর আগে ঘটে যাওয়া সে মর্মান্তিক কাহিনি কে-ই বা ভুলতে পারে! গ্রানাদা শহরের নিকটবর্তী বিসনার গ্রামে আলফাকার পার্কের ছোট্ট এক সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় একনায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ন্যাশনালিস্ট সৈন্যবাহিনীর হাতে কবি ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার করুণ মৃত্যু ঘটে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধকালে, ১৯৩৬ সালের ১৮ই আগস্ট। কবির মৃতদেহ খুঁড়ে পাওয়া যায়নি আর। এখনো চলছে সে-খোঁজ।

৩

“আমি আমার ব্যালকনি বন্ধ করে রেখেছি

কারণ কান্না শুনতে চাই না

তবু ধূসর দেয়ালের পেছন থেকে

কান্না ছাড়া কিছুই যে শোনা যায় না।

গুটিকয়েক দেবদূতই গান গায়,

গুটিকয়েক কুকুরই ঘেউঘেউ করে,

আমার করতলে হাজারটা ভায়োলিন জায়গা করে নেয়।

... ”

গ্রানাদার অবস্থান এস্পানিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আন্দালুসিয়ায়। আন্দালুসিয়া পুরোটাই যেন এক প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, এর স্তরে স্তরে বিভিন্ন সংস্কৃতি আর সভ্যতা এসে মিশেছে। লোরকা সেটা জানতেন, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে এর সৌন্দর্যকে অবলোকন করতেন। এস্পানিয়ায় ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির শেষ ঘাঁটি গ্রানাদা শহরের সামান্য কয়েক মাইলের মধ্যেই ছিল তাঁর আবাস। ধ্যানমগ্ন মানুষ গ্রানাদায় আসে একটু একা হতে: মধুর গুঞ্জন, পবিত্র মসজিদের ছায়া আর নাইটিঙ্গেলের গানের সুরে মৃদুময় হাওয়ায় গা ভাসিয়ে প্রাচীন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায় কাছেই জাফরান আর ঘন ধূসর গোলাপি চোষ কাগজের বহ্ন্যুৎসবে মাতোয়ারা আল হাম্ব্রার দেয়ালপ্রাচীর। একা থাকা, একা হয়ে গিয়ে চমৎকার সুন্দর সব কণ্ঠস্বরের কাকলিতে ভরপুর পরিবেশে ধ্যানস্থ হওয়া, গভীর কোনো ধ্যান। কিন্তু, মুসলিমদেরকে হটিয়ে দিয়ে ১৪৯২ সালে গ্রানাদা দখলের পরপরই ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে ক্যাথলিক খ্রিস্টান এস্পানিয়োল শাসকগোষ্ঠী। আল হাম্ব্রার নাসরিদ প্রাসাদের একাংশ ভেঙে নির্মিত রাজা পঞ্চম কার্লোসের প্রাসাদটি সম্ভবত গ্রানাদার এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা এস্পানিয়োল সাহিত্যের সবচেয়ে জটিল এবং মৌলিক কবিদের একজন। এস্পানিয়োল সাহিত্যের ইতিহাসে লোরকা এক পৌরাণিক চরিত্রের নাম। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আধুনিক এস্পানিয়োল সাহিত্যের পটভূমিতে লোরকার অবস্থান একেবারেই আলাদা এবং স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত

“গ্রানাদা রক্ত ছাড়া আর কি-ই বা,

মহিমান্বিত স্বর্গের রক্ত,

আহত মাটির রক্ত,

জনস্রোতের সুচে বিদ্ধ।

উষর পাহাড়ের ছিলকা মারা

বাতাসের রক্ত।

গ্রানাদা আমাদের শিরা-ধমনি বাহিত রক্তের

প্রাগৈতিহাসিক বিবরণ।

তিক্ত, কঠিন ফোঁটায়

আটকে পড়া রক্তের ইতিউতি,

হৃদয় আর করোটির

আবছা রূপ।”

গ্রানাদা শহরের অলিগলি, পাহাড়ি পথে হাঁটতে গেলে শোনা যায় ফোয়ারা, পাহাড়ি ঝোরাসহ বিচিত্র উৎসের জলস্রোতের মৃদু ঝঙ্কার। জীবনের পথে হাঁটতে গিয়ে ক্লান্ত পথিকের মনপ্রাণ জলের সে ঝঙ্কারে দুদ- বিশ্রামের সুযোগ পায়। আমাদের জীবনতৃষ্ণা মেটাতে সে জলের কী নিরন্তর ছোটাছুটি!

“শীতল ঝর্ণার ধারে বসে দুদ- বিশ্রাম নেয় আমার হৃদয়।

(তোমার জালে আঁজলা ভরে নাও,

বিস্মৃতির মাকড়সা।)

ঝর্ণার জল তাকে তার গান শুনিয়েছিল।

(তোমার জালে আঁজলা ভরে নাও,

বিস্মৃতির মাকড়সা।)

আমার জাগরিত হৃদয় তার ভালোবাসার গান শুনিয়েছিল।

(নিস্তব্ধতার মাকড়সা,

তোমার রহস্যের জাল বিছাও।)

ঝর্ণার জল বিষণ্নভাবে শুনেছিল।

(নিস্তব্ধতার মাকড়সা,

তোমার রহস্যের জাল বিছাও।)

শীতল ঝর্ণায় আমার হৃদয় হোঁচট খায়।

(শাদা হাত, দূরে,

জলকে থামিয়ে রাখে।)

আনন্দচিত্তে জল তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

(শাদা হাত, দূরে

জলে কিছুই নেই।)”

৪

ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা এস্পানিয়োল সাহিত্যের সবচেয়ে জটিল এবং মৌলিক কবিদের একজন। এস্পানিয়োল সাহিত্যের ইতিহাসে লোরকা এক পৌরাণিক চরিত্রের নাম। একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আধুনিক এস্পানিয়োল সাহিত্যের পটভূমিতে লোরকার অবস্থান একেবারেই আলাদা এবং স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। ১৯২৭ প্রজন্মের কবিদের গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও তিনি তাঁর আপন মহিমায় ভাস্বর।

সমসাময়িক বা পরবর্তী প্রজন্মের কবিদের মধ্যে লোরকার কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। এস্পানিয়োল সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং আঁভা-গার্দ ধারার সংমিশ্রণে তিনি একাকি এক সংশ্লেষণী কাব্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন যা সমসাময়িক সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোকে এক কথায় অতুলনীয়। বলা হয়ে থাকে যে, সাহিত্য বিষয়ক খুব একটা পড়াশোনা লোরকার ছিল না, কিন্তু তার সাহিত্যকর্ম পাঠ করতে গিয়ে এস্পানিয়োল সাহিত্যের ঐতিহ্যগত আর বিশ্বসাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক উত্থাপন, পরোক্ষোল্লেখ খেয়াল করলে এ কথা মেনে নিতে কষ্ট হয়। যেমন রোমান্সেরো হিতানো বা ‘জিপসি ব্যালাড’ কবিতা পড়তে গিয়ে এস্পানিয়োল সাহিত্যের মধ্যযুগীয় ক্ল্যাসিক কানতার দে মিয়ো সিদ্-এর শ্লোক মনে পড়ে। এ যেন এস্পানিয়োল সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে লোরকার সংলাপ স্থাপন। প্রহেলিকাময় এক বিশ্বের সঙ্গে আদি প্রাকৃতিক ধর্মীয় বিষয়বস্তু এবং মৌলিক আদর্শের সম্পর্ক স্থাপন: যৌবনের শক্তি, ত্যাগ, ঊর্বরতা, জীবন-মৃত্যুর সংযোগ আর তার সঙ্গে একইভাবে চাঁদ, ষাড়, রক্ত এবং ছুরি। লোরকার ঝোঁক ধর্মাচরণের প্রতি, অতীতের পৌরাণিক দর্শনের কাব্যিক গঠনের প্রতি। তাঁর জিপসিরা দূর বিশ্বের কোনো অদ্ভুত জীব নয়, প্রাচীন পুরাণের ধারক ও বাহক তারা।

“জিপসির আহ্বান

দূর এক দেশ

উঁচু উঁচু কেল্লা

আর রহস্যময় মানুষ”।

চিরন্তন, স্থায়ী মানুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কবির বিশ্বজাগতিক পরিব্যাপ্তিরই পরিচায়ক। দুনিয়াময় তাঁর যতটা পরিচিতি তা রীতিমত ঈর্ষণীয়। গভীর ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোরকার কবিতা আঁভা-গার্দ আন্দোলনের সমস্ত নতুনত্বকে বরণ করে নেয় সহজেই। এক নতুন কাব্যিক ফরংপড়ঁৎংব সৃষ্টিতে লোরকার বাহাদুরি অসামান্য। দুঃসাহসী রূপক-এর চর্চা, চিরন্তন মৌলিক ভাবপ্রকাশক কাব্যসূত্র সৃষ্টিতে বিস্তৃত প্রতীকের ব্যবহার এবং অন্তহীন প্রাণবন্ততা পরোক্ষে জীবনের জয়গানই গায়। লোরকা আমাদের কাছে উপস্থিত হন সকল মানুষের যাবতীয় আদিম তাড়না নিয়ে। পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি এক দুর্মর আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় তাঁর কবিতায়।

“সবুজ তোমায় ভালোবাসি, সবুজ।”

৫

আধুনিক শহরের বিষয়বস্তুকে এতটা তীক্ষ্ণতা নিয়ে যেমনটা মোকাবিলা করেছেন লোরকা তাঁর পোয়েতা এন নুয়েবা ইয়র্ক (‘পোয়েট ইন নিউইয়র্ক’) কাব্যগ্রন্থে তা এক কথায় অনবদ্য। অস্তিত্ববাদ, যীশুর বাণী সংক্রান্ত খ্রিস্টীয় ধার্মিকতা, সামাজিক এবং এমনকি মার্কসীয় তত্ত্ব লোরকার কাব্যিক ফরংপড়ঁৎংব-এ ঘুরেফিরে আসে, যা সর্বদাই শোষিতের পক্ষে কথা বলে। লোরকা তাই আমাদের জিপসির গান শোনান। শুধু তাই-ই নয়, উপরন্তু নিগ্রো, ইহুদি, সমকামী, বঞ্চিত খেটে খাওয়া মানুষ তথা সমাজের সকল অপদস্থ শ্রেণীর মানুষের কথা শোনান লোরকা। কিন্তু তাঁর রচনাকে ঠিক রাজনৈতিক সমাজতন্ত্র বলা যাবে না, বরং একে সমবেদনশীল সমাজতন্ত্র বলা যেতে পারে। তাঁর বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ববোধ মহাজাগতিকও বটে। ১৯৩০ সালে নিউইয়র্ক নগরী ভ্রমণকালে লেখা পোয়েতা এন নুয়েবা ইয়র্ক-এর কবিতাগুলো তখনকার সমসাময়িক বাস্তবতার নিরিখে রচিত যেখানে অতিমানবীয় স্থাপত্য এবং উন্মত্ত ছন্দ, জ্যামিতি এবং যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের ছবি মূর্ত হয়।

“বহু ভ্রূণের নিচে

এক বিন্দু হাঁসের রক্ত।”

এই মহাজাগতিকতাবোধ, সমাজতান্ত্রিক অবলম্বন, এ কেবল তাঁর একার নয়, এর শিকড় আরও অনেক অতীতে প্রোথিত। লোরকার রচনাকর্মের গাঠনিক বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার, সুবক্তা; ছবি আঁকা ছাড়াও চমৎকার পিয়োনো বাজাতেন লোরকা। এক যাদুকরী ঐশ্বরিক চরিত্র ছিলেন তিনি। কবি হিসেবে তাঁর অন্তরঙ্গ কাব্যিকতা এবং তীব্র যন্ত্রণার প্রকাশ দেখি প্রাচ্যকাব্যস্নাত দিবান দেল তামারিত-এর গজলগুলিতে কিংবা সোনেতোস দেল আমোর ওস্কুরো-র কবিতায় অথবা মহাকাব্যিক ‘জিপসি ব্যালাড’-এ। বিশুদ্ধ আন্দালুসিয়ো এক বিশ্বের গাঠনিক চমৎকারিত্ব ও প্রাচীন কাস্তিলিয়ো রোমান্সের রূপরেখায় ‘জিপসি ব্যালাড’ তার কাব্যিকতার পরিচয় দেয়। পোয়েতা এন নুয়েবা ইয়র্ক কাব্যগ্রন্থের মূলত মুক্ত, অদম্য পঙ্ক্তিমালা কবির ব্যক্তিগত মনস্তাপ আর বিশৃংখল শহরের চিৎকার চেঁচামেচির কাব্যিক রক্তে রঞ্জিত। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যায় শিশুদের জন্য লেখা লাবণ্যমাখা, কোমল সুরের কান্সিয়োনেস নামের ছড়া-গান কিংবা পোয়েতা এন নুয়েবা ইয়র্ক এবং ইয়ান্তো পারা ইগনাসিয়ো সাঞ্চেস মেহিয়া শীর্ষক কবিতার সান্ত¡নাহীন মনস্তাপের কথা। হাসি আর কান্না, বিশেষ করে কান্না, লোরকার কবিতার শরীর জুড়ে বর্তমান। লোরকা মূলত শোকগাথামূলক কবিতার কবি। হাসি আর কান্না তাঁর নাটকের দুই খুঁটি। কবিতা, হাসি আর কান্না তাঁর নাটকীয় সৃষ্টিশীলতার উপাদান। তাঁর রূপকল্প বিমুগ্ধপ্রখর বুদ্ধিমত্তার এক অভিনব, মৌলিক রূপ। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি বাস্তবিক ও সমসাময়িক যা তার আন্দালুসীয় উৎস ও বিচিত্রমুখী জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তিনি ভীষণভাবে একজন গীতধর্মী কবি। গীতিকবিতা, কাব্যগাথা এবং নাটক মিলিয়ে লোরকার যে রচনাজগৎ সেখানে পাঠক ঊঁকি দিতে না দিতেই অনুভব করেন এক অদ্ভুত আবহে ক্রমশ তিনি মগ্ন হচ্ছেন। লোকপ্রিয় দৃশ্যাবলি এবং আপাত সাধারণ মনুষ্য পরিবেশের এক জগৎ, খুব সহজেই যেখানে সবাইকে চেনা যায় কিন্তু আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় কালো মেঘে আচ্ছন্ন সে আবহের আকাশ। অশুভ পাখির মত সে আকাশ চিরে চলে যায় কবিতার এক ঝাঁক রূপক। যেমন : গ্রীষ্ম ‘বপন করে বাঘ আর দাবানলের গুজব’। ছায়াচ্ছন্ন মাছের মতো অদ্ভুতভাবে ফোটে ভোরের প্রথম আলো: “শ্বেতশুভ্র তুষারের বিশাল সব তারা / ছায়ার মাছের সাথে এসো / ভোরের আঙিনার আলোয়।” বাতাস যেন “তপ্ত লাল তলোয়ার নিয়ে” কুমারীর পেছনে তাড়া করা এক প্রকা- মানুষ। লোরকার এসব রূপকের কোনো অলঙ্কারিক ব্যবহার নেই; তারা কেবল একটি অর্থের বিস্তার। পৃথিবীর অস্বাভাবিকতা ও রহস্যের ঘোষক এসব রূপক, ভবিতব্যতার আজ্ঞাপত্র বহন করে তারা। প্রখরভাবে আলোকিত এবং একই সঙ্গে হেঁয়ালিভরা এসব মৃত্যুর আভাস। লোরকার সমগ্র রচনাকর্মের শরীর জুড়েই মৃত্যুর ছায়া। কখনো কখনো এমনকি অপ্রত্যাশিত নাটকীয়তায় উপস্থিত হয় মৃত্যু। এক কবিতায় সরাইখানার বর্ণনা দিতে গিয়ে লোরকা লেখেন: “মৃত্যু আসে আর যায় / যায় আর আসে।” শব্দের সামান্য ওলট-পালটে একেবারে সাদামাটা একটি ধারণার পুনরাবৃত্তিতে যেন মৃত্যু ব্যাপারটির ভবিতব্যতা মূর্ত হয়ে ওঠে। এর অনিবার্যতা বোঝাতেই যেন মৃত্যুর এই অবিরাম আসা যাওয়া, ঠিক সরাইখানার সুনির্দিষ্ট স্থানে নয়; বরং মানুষের জীবনে, কবির রচনায়। তাঁর সৃষ্ট কাব্যগাথা বা নাটকের প্রায় সমস্ত চরিত্রেরই গন্তব্য মৃত্যু। তাঁর বিখ্যাত রোমান্সে সোনামবুলো কবিতার প্রেমিকযুগল- ঘোড়সওয়ার এবং তার জন্য অপেক্ষমাণ সবুজ টুপি পরিহিতা সবুজ শরীরের জিপসি মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে ব্যাকুল। জিপসি মেয়ে তার ঘরে অপেক্ষমাণ। কিন্তু এই অদ্ভুত মেয়ে এবং তার প্রেমিকের প্রত্যাশিত পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাত আর হয় না। শেষ পর্যন্ত ঘোড়সওয়ার প্রেমিকটি তার প্রেমিকার বাড়ির দোরগোড়ায় উপস্থিত হয় ঠিকই, কিন্তু সে তখন মৃত্যুপথযাত্রী, ছোরার আঘাতে বুক চিরে ছোটা রক্তের ফিনকিতে রঞ্জিত তার সারা শরীর। আর প্রেমিকা ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে, জলে ভাসমান তার সবুজ শরীর, চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। প্রেমিকযুগলের মিলন হলো শেষ অবধি, কিন্তু প্রেমে নয়, মৃত্যুতে তারা দুজন দুজনাকে খুঁজে পেল।

৬

সমস্ত ছেলেবেলা জুড়ে বিশেষত ১৯১৬-১৭ সাল পর্যন্ত সাহিত্যের চেয়ে সংগীতের প্রতিই লোরকার ঝোঁক ছিল বেশি। সংগীতকে পেশা হিসেবেও নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাদ সাধেন বাবা-মা। বাবা-মা’র ইচ্ছানুযায়ী গ্রানাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন লোরকা এবং ফের্নান্দো দে লোস রিয়োস-এর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষকের অধীনে পড়াশোনা শেষ করে আইন বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে পাস করেন। এ সময়ে এস্পানিয়ার সবচেয়ে নামকরা সংগীতকার গ্রানাদার আর এক কৃতী সন্তান মানুয়েল দে ফাইয়া-র সঙ্গে লোরকার পরিচয় হয় এবং পরিচয় থেকে সখ্য। আজ লোরকার জীবন ও কর্মের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলা যায় তাঁর বিপুল বিশাল পরিচিতির পেছনে মানুয়েল দে ফাইয়ার ভূমিকা অপরিসীম। তাঁর জীবনে মানুয়েল দে ফাইয়ার ভূমিকা দ্বিতীয় পিতার মতো। লোরকার পিয়ানো বাদন শুনে দে ফাইয়া রীতিমত অভিভূত হন। কালক্রমে, দুজনার উদ্যোগে আল হাম্ব্রা-র পাতিয়ো দে লোস আলহিবেস্-এ (চৌবাচ্চার উঠোন) আন্দালুসিয়ার লোকজ কান্তে হোন্দো সংগীতের প্রথম উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯২২ সালের জুন মাসে। দে ফাইয়া কান্তে হোন্দোর (সুগভীর সংগীত) খাঁটি নির্যাসটি ধরতে পেরেছিলেন। এস্পানিয়ার ফ্লামেঙ্কো সঙ্গীতের কথা আমরা সবাই শুনেছি। ফ্লামেঙ্গো হলো আন্দালুসিয়ো প্রাচীন ঐতিহ্যভিত্তিক কান্তে হোন্দোর আধুনিক রূপ। বোধকরি, কাঠামো আর শৈলীগত উভয় ধরনের বিশুদ্ধতা রক্ষাকারী প্রাচ্যদেশীয় আদিম সংগীতের একমাত্র যে সাঙ্গিতিক রূপটি ইউরোপীয় মহাদেশে বর্তমান তা কান্তে হোন্দো। এই অতি উন্নত সাঙ্গিতিক রূপটির সৃষ্টি জিপসিদের হাতে যারা এর মাধ্যমে তাদের সকল দুঃখ, সকল জাতিগত প্রভেদ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রয়াস পায়।

লোরকার কাব্যজগৎ বা ফ্লামেঙ্কো সংগীতের মূল বুঝতে গেলে যে জিনিসটা সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন তার নাম দুয়েন্দে। গ্রানাদা শহরের কাফে আলামেদাসহ (যেখানে লোরকা প্রায়শই যেতেন, মেতে উঠত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক আড্ডা, এস্পানিয়োলে যার নাম তের্তুলিয়া) অন্যান্য ফ্লামেঙ্কো কাফের তের্তুলিয়ায় লা কাসা দে বের্নার্দো আলবা (বের্নার্দো আলবার বাড়ি) নাটকভিত্তিক বাইলায়োর বা নর্তক আন্তোনিয়ো কানালেস-এর ফ্লামেঙ্কো নৃত্যে কিংবা কামারোন দে লা ইসলা, কারমেন লিনারেস বা রেমেদিয়োস আমাইয়া প্রভৃতি কান্তায়োর দিকপালদের ফ্লামেঙ্কো গানে লোরকাকে খুঁজতে গিয়ে বুঝেছি দুয়েন্দে হলো অনুপ্রেরণা বা উৎসের বাস্তব রূপ। ফ্লামেঙ্কো গায়ক বা গায়িকা উদ্বেলিত স্বরে কান্তে হোন্দোর সুর ধরেন কণ্ঠে। কিন্তু সে কণ্ঠস্বরে দুয়েন্দে নেই বা থাকে না, দুয়েন্দের অবস্থান আরও ভেতরে, আর গভীরে, আত্মার একেবারে তলদেশ থেকে উদ্বেলিত হয়ে এসে কণ্ঠে ভর করে। দুয়েন্দের সঞ্চালনে ফ্লামেঙ্কো নর্তক বা নর্তকীর পদযুগলে দেখি অদ্ভুত এক শৈলীগত কসরত। কিন্তু দুয়েন্দে কোনো নৈপুণ্য বা দক্ষতার ব্যাপার নয়, আদতে এটা হলো গভীর অন্তরের এক জীবন্ত প্রকাশ, মুহূর্তের উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত আধুনিক স্বাদগন্ধের মোড়কে-ঢাকা ঐতিহ্যবাহী রোমান্সেরো হিতানো কবিতায় দুয়েন্দে-কে খুঁজে পাওয়া যায়।

“শুরু হয় কান্না

গিটারের।

ভোরের সুরাময় গেলাস

ভেঙ্গে খানখান।

শুরু হয় কান্না

গিটারের।

কাঁদে

সুদূরের বস্তুর জন্যে।

উষ্ণ দক্ষিণের বালু

যা চায় সাদা ক্যামেলিয়া।

কাঁদে নিশানাবিহীন তীর,

সকালহীন বিকেল,

আর গাছের শাখায়

প্রথম মৃত পাখি।

ও গিটার!

পাঁচটি তারে ক্ষতবিক্ষত

নিদারুণ হৃদয়।”

৭

লোরকা প্রচণ্ডভাবে প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। ভালোবাসতেন মাটি, পাহাড়, নদী। তাঁর রূপকল্প চোখে দেখা, কানে শোনা বাস্তবতা থেকে শক্তি সঞ্চার করেছিল। সেভাবে দেখতে গেলে বলা যায় তিনি একজন ভীষণরকমের বাস্তববাদী কবি। তাঁর অধিবিদ্যা সংক্রান্ত কবিতা আপাত জটিল বলে মনে হয় আর তাঁর কবিতার এ জটিলতা পুরাণ সম্পর্কিত, যে-পুরাণের পাঠ কবি নিয়েছেন তার জন্মভূমি আন্দালুসিয়ার প্রকৃতির শরীর থেকে। গ্রানাদার সমতলে বেলি-জুঁই-চামেলির বিপুল সমারোহ, তার বাগানে ফুটে থাকে থোকা থোকা নানারঙ্গা ফুল, বুনো গাছগাছড়া। এ পরিবেশে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে সকালে এক আশ্চর্য গতিময়তা ভর করে যেন মাথায়। কিন্তু চারদিকে তাকান, কোন কিছুতেই বাহুল্যের লেশমাত্র নেই। আন্দালুসিয়ার চমৎকারিত্ব বোধহয় এখানেই।

গ্রানাদা শহরে কাইয়ে পেদ্রো আন্তোনিয়ো দে আলারকোন-এ আমার ভাড়া-করা বাসার ঠিক পেছনেই পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথে লোরকা পরিবারের গ্রীষ্মকালীন বাসগৃহের অবস্থান, যার নাম হুয়ের্তা দে সান বিসেন্তে (সেন্ট বিনসেন্ট-এর ফলবাগান)। এস্পানিয়োল গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে এর অবস্থান ছিল তখনকার গ্রানাদা শহরের উপকণ্ঠে। হুয়ের্তার লোরকার বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে পেছনের শহরের দিকে তাকালে দেখা যাবে ভূমি ক্রমশ উঁচুতে উঠতে উঠতে একেবারে আল হাম্ব্রা এবং হেনেরালিফেতে গিয়ে শেষ হয়েছে। আজকের গ্রানাদা শহর যদিও সেই শ্রী অনেকখানিই হারিয়ে ফেলেছে। হুয়ের্তা থেকে ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা ভূমিতে হতভাগ্য পুঁজিতান্ত্রিক ধারণায় আজ দাঁড়িয়ে গেছে গাদাগাদা সব বহুতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। ফুলে ফুলে শোভিত হুয়ের্তার ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা উদ্যানে ভোরবেলাকার ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিংবা অলস বিকালের নিস্তেজ রোদে একটু জগিং বা হাওয়া খেতে আসে শহরের বাসিন্দারা।

লোরকার পরিবারে শিল্প-সাহিত্যের চর্চা ছিল বরাবরই। পিয়ানো বাদন বা কবিতা আবৃত্তিতে লোরকারা সব ভাইবোনই ছিলেন পারঙ্গম। হুয়ের্তার বাড়ির কবির শোবার ঘরের পাশেই চমৎকার এক ব্যালকনি। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে চোখে পড়ে বাগানের অপূর্ব শোভা। জুঁই, চামেলি, জেরানিয়াম, পাঁচরঙা গোলাপ। তার শোবার ঘরের একপাশে একটি ডেস্ক, যার সামনে বসে লোরকা লিখেছিলেন বোদাস্ দে সাংগ্রে (‘ব্লাড ওয়েডিং’) নাটকের মতো অসামান্য কিছু লেখা। স্মৃতির স্বাক্ষর হয়ে পড়ে থাকা গ্রামোফোন রেকর্ডটিতে তাঁর হাতের স্পর্শ আজও লেগে আছে, যে গ্রামোফোনে বাখ্ আর বিটোফেন শুনে সময় কেটে যেত লোরকার। ডেস্কের ঠিক উপরেই দেয়ালে ঝুলে আছে লা র্বারাকা-র পোস্টার। লা র্বারাকা নামক বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ নাটকের দলটি লোরকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এস্পানিয়ার প্রজাতন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায়। আন্দালুসিয়া তথা এস্পানিয়ার গ্রামে গ্রামে ঘুরে দলটি নাটক মঞ্চস্থ করত। মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার অভিপ্রায়ে একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল প্রজাতান্ত্রিকরা, আর সে কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই লা র্বারাকা-র উন্মেষ, আন্দালুসীয় পুতুলনাচের ধারাটি প্রাধান্য পেত এর সব নাটকে। লোরকার শোবার ঘরের খাটের ঠিক ঠিক মাথায় বির্হেন দে লোস্ দোলোরেস্-এর (ক্যাথলিক কুমারী মাতা) ছবি লোরকার ধার্মিক মনের ইঙ্গিত দেয়। এই বির্হেন বা কুমারী মাতার উপাসক ছিলেন লোরকা, কঠোর পিতার আদলের বিপরীতে কোমল হৃদয়া নম্রস্বভাবের মাতা ছিল মনপ্রাণজুড়ে।

৮

একুশ বছর বয়সে লোরকা গ্রানাদা ছেড়ে মাদ্রিদের পথে পা বাড়ান। সেখানে স্বনামধন্য শিক্ষক ফের্নান্দো হিনের দে লোস রিয়োস প্রতিষ্ঠিত রেসিদেন্সিয়া দে এস্তুদিয়ান্তেস্-এ (তৎকালীন মাদ্রিদের বিখ্যাত ছাত্রাবাস) ভর্তি হন। এখানে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে লুইস বুনুয়েল, সালবাদোর দালি, পেদ্রো সালিনাস প্রভৃতি পরবর্তীকালের এস্পানিয়োল সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রথিতযশা সব ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তাঁরা সকলেই তখন বয়সে তরুণ এবং ছাত্র। একসঙ্গে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলত তের্তুলিয়া বা আড্ডা। শুধুমাত্র লোরকার কর্ম ও জীবনের আলোকেই নয়, উপরন্তু এস্পানিয়োল শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসের বিচারে লোরকা, দালি এবং বুনুয়েলের মধ্যকার বন্ধুত্বের পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। সকলেই এ কথা জানেন যে লোরকা এবং দালির মধ্যকার বন্ধুত্ব সমকামিতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাঁরা দুজনেই যার যার সৃষ্টিকর্মে-চিত্রকলা বা কবিতায় পরস্পরের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বহুবার। পরস্পর পরস্পরকে অনুপ্রাণিত করেছেন বহুভাবে। যে কারণে দেখা যায় রঙ-তুলি ছেড়ে দালি কাগজ-কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসেন আর লোরকা কবিতা ছেড়ে মাঝে মধ্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন স্কেচ বা ড্রইংয়ে। পারস্পরিক বন্ধুত্ব বা সম্পর্ককে কেন্দ্র করে লোরকা, দালি এবং বুনুয়েলের সম্পর্কে এক সময় ফাটল ধরে, ঈর্ষা ও বিদ্বেষে অতিবাহিত হয় তাদের সময়। এরকম সময়ে ১৯২৯ সালে বুনুয়েল আর দালি যৌথভাবে নির্মাণ করেন পরাবাস্তববাদী উঁ সিয়েঁ আন্দালু (একটি আন্দালুসিয়ো কুকুর) নামের ক্ল্যাসিক সিনেমাটি। বিশ্বসিনেমার ইতিহাসের অদ্ভুত ক্ল্যাসিক এই পরাবাস্তববাদী সিনেমাটি লোরকার মনে ভীষণভাবে আঘাত হানে। সিনেমার ঐ আন্দালুসিয়ো কুকুরটি বুঝাতে যে লোরকাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এ-বিষয়টি কবিকে এতটাই ব্যথিত করে তুলে যে সে বছরই তিনি নিউইয়র্ক এবং কিউবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

৯

প্রাচীন সংগীত আর নৃত্যের দেশ হিসেবে এস্পানিয়া বরাবরই দুয়েন্দে দ্বারা আন্দোলিত। মৃত্যুর সঙ্গে এক অদ্ভুত সম্পর্কে জড়িয়ে আছে এস্পানিয়োল সংস্কৃতি। মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর যেন আরও অধিক জীবিত, সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

“ইগনাসিয়ো সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়

তার সমস্ত মৃত্যুকে কাঁধে নিয়ে।...

তার সৌম্য শরীরকে খোঁজে সে

আর দেখা পায় ফিন্কি ছোটা রক্তের...”

লা র্কোরিদা বা ষাঁড়ের লড়াইয়ের আঙিনায় দুয়েন্দে তার সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্যটির রূপ পরিগ্রহ করে। কেননা এক দিকে তাকে লড়াই করতে হয় মৃত্যুর সঙ্গে যা তার বিনাশ ঘটাতে প্রস্তুত আর অন্য দিকে জ্যামিতি, লড়াইয়ের মৌলিক প্রাথমিক মাপকাঠি, যার যার নিজস্ব কক্ষপথে অবস্থান করা ষাঁড় এবং মাতাদোর বা বুলফাইটার; যে দুই কক্ষপথের মাঝে ঝুলে থাকে ভয়াবহতা, শঙ্কার একটি অবস্থানবিন্দু বা মুহূর্ত। বিপদসঙ্কুল এই খেলার ভয়ানক সৌন্দর্য বোধহয় এখানেই।

“যদি মরে যাই,

ব্যালকনি খুলে রেখো।

শিশুটি কমলা খায়।

(ব্যালকনি থেকে আমি তাকে দেখি।)

যদি মরে যাই,

ব্যালকনি খুলে রেখো!”

১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসের এক সকালে একনায়ক জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ন্যাশনালিস্ট সৈন্যবাহিনীর জনাকয়েক সদস্য এসে লোরকার হুয়ের্তা দে সান বিসেন্তের বাড়ি ঘিরে ধরে। তারা বাড়ির দারোয়ানের ভাই গাব্রিয়েলকে দড়ি দিয়ে বেঁধে অত্যাচার করবার সময় আর সহ্য করতে না পেরে প্রতিবাদমুখর লোরকা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং সৈন্যদের উদ্দেশে প্রশ্ন রাখেন- “তোমরা কে? কি চাও?” প্রত্যুত্তরে ওরা লোরকাকে ‘জঘন্য সমকামী’ বলে গালাগাল দেয়। বিপদ আসন্ন দেখে সেদিনই বিকেলে লোরকার অনুরোধে তার বন্ধু ফ্যালাঞ্জিস্ট কবি (এস্পানিয়ার গৃহযুদ্ধকালীন সময়ের অন্যতম রাজনৈতিক আন্দোলনের নাম ফ্যালাঞ্জিস্ট) লুইস রোসালেস এসে লোরকাকে সঙ্গে করে তার বাড়ি নিয়ে যায়। গৃহযুদ্ধকালে লোরকা ফ্যাসিস্টবিরোধী পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পক্ষ নিয়েছিলেন। এ কারণেই ফ্রাঙ্কো বাহিনী তার উপর রুষ্ট ছিল। ১৬ই আগস্ট দুপুরবেলা লোরকাকে বন্ধু লুইস রোসালেস-এর বাসা থেকে স্থানীয় গুয়ার্দিয়া সিবিল (প্যারামিলিটারি সিভিল গার্ড) অধিদপ্তরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রায় আড়াই দিনের মতো কেটে যায়। এর মাঝে সুরস্রষ্টা মানুয়েল দে ফাইয়া এবং কবি লুইস রোসালেসের পরিবার নানাভাবে চেষ্টা চালায় লোরকাকে মুক্ত করে আনার। কিন্তু কোনকিছুতেই কিছু হয়ে ওঠে না। অবশেষে সব কিছু স্থির হয়ে যায় যখন গুয়ার্দিয়া সিবিলের জেনারেল কাপেইয়ানো স্বভাবসুলভ ইঙ্গিতবাহী রূঢ় কণ্ঠে তার অধীনস্থদের নির্দেশ দেয়: “ফেদেরিকোকে কফি খাওয়াও, কফি।”

“শরৎ আসবে তূর্যের খোলস নিয়ে

কুয়াশার আঙ্গুরলতা, পাহাড়ের ঝাঁক,

কিন্তু কেউ তোমার চোখে রাখবে না চোখ।

তুমি মরে গেছ চিরতরে,

দুনিয়ার সব মৃতের মতো,

ভুলে যাওয়া সব মৃতের মতো

মৃত কুকুরের ঢিবিতে।

কেউ তোমাকে চেনে না।

যখন গোলাবাড়ির উঠান ভেঙে খানখান,

ডেইজি ফুলের ক্রি ক্রি শব্দের আড়ালে

আমি টের পেলাম আমাকে ওরা মেরে ফেলেছে।

আমাকে খুঁজতে তারা গেল কাফে, কবরস্থান আর গির্জায়

ব্যারেল আর আলমারি খুলে

দুমড়ে-মুচড়ে তিনটি কঙ্কাল থেকে

তারা খুবলে নিল স্বর্ণ দিয়ে বাঁধানো দাঁত।

আমাকে এরপরও খুঁজে পায়নি তারা।

তারা কি আমায় খুঁজে পায়নি?

না। আমাকে তারা খুঁজে পায়নি।”

১৮ই আগস্ট লোরকাকে গুয়ার্দিয়া সিবিল অধিদপ্তর থেকে গাড়িতে করে বিসনার গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। উপত্যকা পেরিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক প্রাসাদে তাঁকে ওরা বন্দি করে রাখে। এস্পানিয়ার গৃহযুদ্ধের শুরুর দিকে এই প্রাসাদটি ফ্যালাঞ্জিস্টদের স্থানীয় সদর দফতর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। শত শত মানুষকে ধরে এনে এখানটায় মেরে ফেলা হয়েছিল। আজ এই প্রাসাদের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই, শুধুমাত্র টালি বিছানো মেঝের একটি কক্ষ ছাড়া, যে কক্ষে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টা কেটেছিল। লোরকার রচনাকর্মের শরীর জুড়েই জলের উপস্থিতি, জলের মৃদু গুঞ্জন, ফোয়ারার ঝঙ্কার। দুর্দৈব যে লোরকা তার জীবনের শেষ কিছু মুহূর্ত এই জলের শব্দ শুনেই কাটিয়েছেন, প্রাসাদের ওই কক্ষের নিকটবর্তী ফুয়েন্তে গ্রান্দে নামের ঝর্ণার জলের কান্না গ্রানাদার প্রিয় সন্তান ফেদেরিকোর অন্তিম হৃদস্পন্দন। বুদ্বুদ তোলা সে-ঝর্ণার কান্না আজও থামেনি, আটশত বছর আগে আরবরা যে ঝর্ণার নাম রেখেছিল আইন্নাদামার বা কান্নার ঝর্ণা।

“এসো, এসো তোমরা সবাই যারা কখনও প্রানাদা যাওনি।

ঐ শোনো, কান পেতে শোনো খুনের ডাক।

খুনে লাল রক্ত,

প্রিয়তম সাথী আর বন্ধুর তাজা রক্ত।”

*এস্পানিয়োল রীতিতে ফেদেরিকো তাঁর প্রথম বা ডাক নাম, যে-নামে পরিবার-পরিজন-এস্পানিয়ার লোকজন তাঁকে ডাকতেন বা ডাকেন; আর লোরকা তাঁর বংশনাম কিন্তু মজার ব্যাপার দুনিয়াব্যাপী এ-নামেই তিনি পরিচিত।

**এ-নিবন্ধটি ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ এস্পানিয়ার গ্রানাদা শহরে বসে প্রথম লেখা হয়। সে-বছরটি ছিল ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার জন্মশতবার্ষিকী।

-

লোরকার দেশে

-

শঙ্খজীবন: যাপিত জীবনের অন্তর্গূঢ় প্রতিকথা

-

ওসামা অ্যালোমার এক ঝুড়ি খুদে গল্প

-

প্রযুক্তির আলোয় বিশ্বব্যাপী বইবাণিজ্য

-

সাময়িকী কবিতা

-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন

-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব