উপ-সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংস্কার জরুরি

মাসুদুর রহমান

রাজনীতির মহান গ্রিক প্রবক্তাগণ ‘রাজনীতি’কে ‘আর্ট’ বা ‘কলা’ বা ‘শিল্প’ হিসেবে সংজ্ঞায়ন করেছেন। প্রসঙ্গত, ‘শিল্প’ হলো সেই প্রাকৃতিক ভাব যা ধ্বংস নয় বরং শুধুই সৃষ্টির নিমিত্তে স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিকশিত ও আবর্তিত হয়। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অধিকার সচেতন। সে শুধু সামাজিক জীবই নয়, বুদ্ধিবৃত্তিক জীবও বটে। সে তার মৌলিক ও যৌগিক অধিকার নিশ্চয়নের লক্ষ্যে স্বভাবতই আকাক্সিক্ষত থাকে। আর এ লক্ষ্য অর্জনের কলাকৌশলগত চেষ্টাই তাকে রাজনৈতিক ভাবাপন্ন করে তোলে। এ বাস্তবতার নিরিখে প্রতিটি মানুষই রাজনৈতিক চেতনা ধারণ করে। অর্থাৎ, রাজনীতি হলো এমনই এক আদর্শিক মানবীয় চেতনা যা মানুষের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং, সব নীতির রাজা (সেরা) হলোÑ ‘রাজনীতি’। এর বিপরীত হলোÑ ‘অপনীতি’। যেহেতু রাজনীতি একটি ইতিবাচক ভাবতত্ত্ব সেহেতু রাজনীতিতে ‘অপনীতি’ এর স্থান নাই।

মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা) অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ দুটি প্রভাবক সংশ্লিষ্ট জাতি বা গোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারসমূহের রক্ষাকবচও বলা যায়। এটি অনস্বীকার্য যে, সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। বলাবাহুল্য, বঙ্গীয় ইতিহাস বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বঙ্গীয় সংস্কৃতির নির্যাস হলোÑ বঙ্গীয় প্রকৃতি ও মনন সংমিশ্রিত হাজারো বছরের অবিমিশ্র ধারা। প্রকৃতি ও মননের এমন বিশুদ্ধ ধারাই এ অঞ্চলে একটি জাতিসত্তার জন্ম দিয়েছে আর তা হলোÑ ‘বাঙালি জাতিসত্তা’।

আবহমানকাল হতে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক চেতনা বাঙালি জাতিসত্তার ওপর দাঁড়িয়েই আবর্তিত হয়ে আসছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, বাঙালি সংস্কৃতি হলো বাঙালি জাতিসত্তার নির্যাস। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, স্বজাতীয় সংস্কৃতি ছাড়া স্বজাতীয় রাজনীতি কখনোই পরিপুষ্ট হতে পারে না। ফলে, এটা ছাড়া রাজনীতি কখনোই সার্থক ও টেকসই হতে পারে না। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, তদানীন্ত ন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী এই নিগূঢ় বাস্তবতা বোঝাতে পেরেই বাঙালি জাতির রাজনৈতিক চেতনাকে ধ্বংস করার নষ্ট মানসে বাংলা ভাষার ওপর ’৫২ তে আঘাত হানতে চেয়েছিল।

কিন্তু অদম্য বাঙালিত্বের কাছে তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত, ভাষা হলো সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ। পরবর্তীতে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার সংমিশ্রিত নিষ্পেষণ থেকে উদ্ভূত স্বাধীকার চেতনা ’৭১ এ তীব্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ নিয়ে তা মহান স্বাধীনতার পরিণতি লাভ করে। একমাত্র এই বাঙালি চেতনাই ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সবকে এক ও অভিন্ন সূতোয় প্রেমাবদ্ধ করে ‘বাংলাদেশ’ নামক একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল।

তাই জাতিরাষ্ট্র হিসাবে ‘বাঙালি জাতিসত্তা’ই আমাদের জাতীয় রাজনীতির ভিত্তিমূল। এটাকে বাদ দিয়ে এদেশে কোনো রাজনীতিই তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থবহ ও টেকসই হতে পারে না। কিন্তু অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ’৭৫-পরবর্তী পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের জাতীয় রাজনীতিতে বাঙালি জাতিসত্তা বিবর্জনের সংস্কৃতি অনেকটাই পেয়ে বসে। সময়ের আবর্তে এ হেন আবহে রীতিমতো একাধিক প্রজন্ম বেড়ে ওঠে। এর ফলে রাজনীতি ও সাধারণ সমাজে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি জনমত পরিলক্ষিত হয় এবং তা এতদিনে রাজনৈতিকভাবেও প্রতিষ্ঠা পায়।

এই বিভাজিত মতামত ও মতবাদ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দূষিত ও কলুষিত হচ্ছে জাতীয় রাজনীতি এবং দুর্বল হচ্ছে সামাজিক ঐক্য। ফলে, যে কোনো জাতীয় সংকটে জাতীয় ঐক্য গঠন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ফলে, সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এতে সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ-জাতি। এ প্রেক্ষিতে, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় আমরা ক্রমশ পেছনে পরে যাচ্ছি। বানরের তৈলাক্ত বাঁশের অঙ্কের মতোÑ দুই ধাপ উপরে উঠলে পরক্ষণে চার ধাপ নিচে নামছি। অর্থাৎ, গড় ফলে অবনমন অবস্থার কোনো উত্তরণ ঘটছে না। যখন একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পৃথিবীর সব দেশ ও জাতি তটস্থ ও সচেষ্ট তখন স্বাধীনতার অর্ধশতবছর পরেও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আজো আমাদের বিতর্কে লিপ্ত হতে হয় যা গভীর দুঃখজনক বটে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনের এ হেন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী আন্ত র্জাতিক মোড়লরা সহজেই আমাদেরকে ‘আন্ডার ডগ’ করে রাখার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে পারছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবী থেকে ঔপনিবেশিক দাসত্বের দৃশ্যমান বিদায় ঘটলেও এর অদৃশ্যমান মনস্তত্ত্বের বিদায় ঘটেনি; বরং তা সমূলে অটুট থেকে আধুনিকায়িত হয়ে আরো বলিয়ান রূপে তার কৌশল বদলেছে মাত্র। স্মর্তব্য, ব্রিটিশ তার ঔপনিবেশিক শোষণ চরিতার্থে অবিভক্ত ভারতে ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ পলিসি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। এ লক্ষ্যে তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যে যে ফাটল ধরিয়েছিল, আমরা আজো সেই ফাটলের চিপায় আটকে আছি। তখন তাদের ষড়যন্ত্রের উপাদান ছিল শুধু ‘সাম্প্রদায়িকতা’।আর এখন ‘সাম্প্রদায়িকতার’ সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ হয়েছেÑ ‘জাতিসত্তাগত মতানৈক্যতা’ ও ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনাগত মতানৈক্যতা’। অর্থাৎ, ফাটল এখন গভীর খাদে পরিণত হয়েছে আর তাতে নিপতিত হয়েছে সামাজিক ঐক্য। কখনো এই অনৈক্য রাজনৈতিক টানাপড়েনের কবলে পরে চরম বিভৎস রূপ ধারণ করে! রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয় সমূহ জনজীবন ও জনপদ। বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত রাজনৈতিক দুর্যোগ সেই ভয়ংকর বাস্তবতা ও পরিণতির দগদগে সাক্ষ্য বহন করছে।

আমাদের এ ও মনে রাখা উচিত, সুশাসনের পূর্বশর্ত জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তাবোধের অভাবে রাজনীতি অনাদর্শিক হয়ে ওঠে। রাজনীতি তখন অপনীতির রূপ পরিগ্রহ করে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ফলে, তখন রাজনীতি চর্চার নামে কার্যত হিংসা-প্রতিহিংসা চর্চিত হয়। জাতীয়তাবোধের অভাবে বা অপর্যাপ্ততায় আমাদের জাতীয় রাজনীতি বারবার হোঁচট খেয়ে তার পথ হারিয়েছে। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক সূত্রে ‘বাঙালি জাতিসত্তা’ই এর একমাত্র রক্ষাকবচ। কেননা, জাতিসত্তা বিবর্জিত কোনো রাজনীতিই জাতিরাষ্ট্রের জন্য প্রাসঙ্গিক ও শুভকর হতে পারেনা। জাতীয় স্বার্থে দল, মতনির্বিশেষে এই চিরন্তন মতাদর্শের ঐক্যমতে আসা উচিত।

এমন মতাদর্শগত ঐক্যমতই পারে এই পক্ষঘাতগ্রস্ত জাতীয় রাজনীতিকে সুস্থ, সবল ও টেকসই রাখতে। আমাদের জাতীয় রাজনীতির প্রচলিত মনস্তত্ত্বে বা দৃষ্টিভঙ্গীতে এমন আদর্শিক সংস্কার না আনলে অন্য কোনো সংস্কারই ফলপ্রসূ হবে না; সব সংস্কারই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে; ফলে, আমরা তিমিরেই পরে রইবো।

[লেখক : প্রাবন্ধিক]

-

টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি

-

রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা

-

রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...

-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক

-

জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা

-

টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং

-

ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়

-

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট

-

আসামি এখন নির্বাচন কমিশন

-

কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?

-

এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?

-

মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’

-

ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম

-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না

-

জমি আপনার, দখল অন্যের?

-

সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস

-

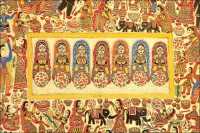

বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা

-

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান

-

তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া

-

দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা

-

খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত

-

আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?

-

প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ

-

ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়

-

রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’

-

ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?

-

সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব

-

প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক