উপ-সম্পাদকীয়

ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা

শেখর ভট্টাচার্য

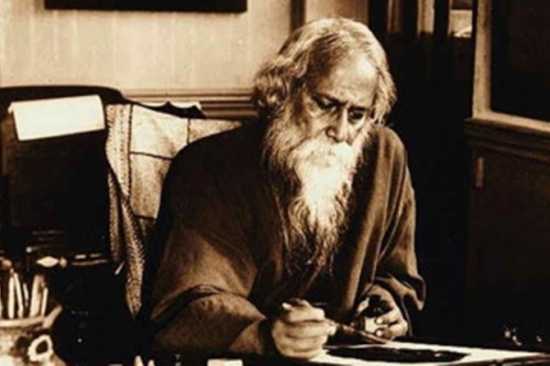

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সরল উপলব্ধি, অভিব্যক্তি, অন্তর্গত ভাবসম্পদ এবং রবীন্দ্র শিল্প-সত্তা অনুভবের সবচেয়ে উপযুক্ত সৃষ্টি সম্ভার হলো ছিন্নপত্র। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলো একান্ত ব্যক্তিগত কিন্তু এগুলো ব্যক্তিগত ভাবনাকে ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-শিল্পীসত্তার এক অনন্য উৎসারণ।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর থেকে উৎসারিত বাণীসমূহকে অনুধাবন করলে মনে হয় বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে বসে তিনি বিশ্ব দর্শন করলেন। বাংলার প্রকৃতি তার কাছে পাঠশালা, তিনি তার ধ্যান-মগ্ন শিক্ষার্থী। প্রকৃতি ও মানুষের দিকে অবলোকন করে তিনি প্রতিদিন যেন পাঠোদ্ধার করছেন।

পত্রসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের অন্যতম শাখা। তার পত্রসাহিত্য তার গল্প -উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তার পত্রসাহিত্যের অন্যতম হচ্ছে ‘ছিন্নপত্র’। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২২টি জায়গা থেকে চিঠিগুলো লিখেছিলেন। জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর, কালিগ্রাম গোয়ালন্দ, বোয়ালিয়া, নাটোর, কুষ্টিয়া, ইছামতি, দিঘাপতিয়া, পাবনা, ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন শিলাইদহ থেকে ৫৬ খানা, সাজাদপুর থেকে ২৬ খানা, পতিসর থেকে ১৩ খানা। আর সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে। ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশের নদীমাতৃক নিসর্গের অতি অন্তরঙ্গ এক পত্রকাব্য। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে পদ্মাতীরের সুখ সৌভাগ্য, আনন্দ চিত্র কাব্যিক ভাষায় তার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে লিখেছেন।

আগেই বলেছি ব্যক্তিগত চিঠি হয়েও ‘ছিন্নপত্র’ রবীন্দ্র-শিল্পীসত্তার অপূর্ব এক অবয়ব, যা রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্য মাধ্যমে দেখতে পাওয়া সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে কথক, আর প্রাপক তার ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা। ইন্দিরার মাধ্যমে বিশ্বজনেরা পেয়ে যায় বাংলার প্রকৃতির ভেতর লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যের এক অমিত ভা-ার। সৌন্দর্যের মধ্যে লেখক, দার্শনিকেরা সত্য অন্বেষণ করে থাকেন, তরুণ রবীন্দ্রনাথেরও সত্য অন্বেষনের গভীরে প্রবেশের আগ্রহ তৈরি হয় মূলত বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষ ও প্রকৃতি অবলোকনের মাধ্যমে। এ কারণেই ছিন্নপত্রের চিঠিগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করা আবশ্যক। রবীন্দ্র দর্শনের ভেতর বাহিরকে সম্যক ভাবে বোঝা এবং খোঁজার জন্য শুধু মাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসে যেসব চিঠি তিনি লিখেছেন তারই নির্বাচিত কয়েকটির আলোকে আমরা ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথের মানসরূপটি অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি।

ছিন্নপত্রের প্রথম চিঠি লেখা হয় ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে। চিঠিটি লেখা হয় শিলাইদহ থেকে। রবীন্দ্রনাথ তখন চব্বিশ পেরোনো তরুণ। যে বয়স কেবল জগতের সবকিছুতে সুন্দরকে খোঁজে; অজানা-অচেনার গভীর রহস্যের কিনারা পেতে চায়। সেই স্বচ্ছ, নিস্কলুষ দৃষ্টিতে তিনি বাংলাদেশের পদ্মাপারের প্রকৃতিকে দেখামাত্র সবিস্ময়ে লিখেছেন- ‘পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়’ [১০-সংখ্যক পত্র]।

রবীন্দ্রনাথের এই সহজ সরল দার্শনিক বক্তব্য ‘ছিন্নপত্রে’ বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ছিন্নপত্র যেহেতু কবিতা নয়, গল্প নয়; নাটক কিংবা সঙ্গীত নয়, সেহেতু এতে বর্ণিত সব কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। সব বক্তব্যের যেহেতু কথক বা ভাষক তিনি তাই সমস্ত দায়ও তার, এ কথা নিসন্দেহে বলা যায়। কবির প্রতিটি বক্তব্যকে তার নিজের বলে অবলীলায় বিশ্বাস করা উচিত। এ কারণে ওই ছোট বাক্যটি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার চেতনাকে নবতর উপলব্ধি দান করেছে। ছিন্নপত্রের প্রতিটি পত্রে উন্মোচিত হয় দার্শনিক গ্রাম বাংলার প্রকৃতির দার্শনিক সৌন্দর্য। কলকাতায় মূলত ছিলো তার বসবাস। কলকাতার নাগরিক হিসেবে যান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ ছকে বাঁধা জীবন তার কাছে বৈচিত্র্যহীন, খানিকটা একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর। একই পত্রে [১০-সংখ্যক পত্র] আমরা পেয়ে যাই গ্রাম-বাংলার বর্ণনা; যা অনেকটা আলোকচিত্রের মতোÑ

‘...সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকা- গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকা- পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন... আর এই ক্ষীণ পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতো পরপার ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ... এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা...।“

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ-িতে বিধিবদ্ধ পাঠক্রমে যার দম বন্ধ হয়ে আসত, তিনি পূর্ববাংলার প্রকৃতিকে কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা বলে অভিহিত করলেন। কলকাতায় যা অভাবনীয় এখানে তা সহজিয়া। অন্যত্র কলকাতাটা বড় ভদ্র ও বড় ভারি, সরকারি অফিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাকশাল থেকে তক্তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছেÑ নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র ও সমান ওজনের। পাঠ গ্রহণের কায়দাও ভিন্ন- ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়েছে তার। গ্রামীণ বাংলার অনুজ্জ্বল জীবন ও অধিবাসীদের বিচিত্র সংগ্রামের বস্তুগত রূপ তার প্রত্যক্ষণের পরিধিকে দান করছে বিস্তৃতি। নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে তার চৈতন্য- নিবিষ্ট পাঠক তিনি, তদগতচিত্তে পাঠ গ্রহণ করছেন, শিক্ষণীয় যা তা অধিগত করে লিখছেন তার পাঠকের জন্য। রবীন্দ্র-শিল্পীসত্তার এ এক ভিন্নতর জাগরণ কাল।

উনিশ শতকের শেষ দশকের বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, পাবনা, ও রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের চিত্র উঠে এসেছে ছিন্নপত্রে। চব্বিশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ পত্রগুলো লিখতে শুরু করেন, আর লিখেছেন চৌত্রিশ বছরের তারুণ্য পর্যন্ত। বলা যায় তারুণ্যের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন তার লেখা পত্রগুচ্ছে। অবশ্যই তার লেখার মধ্যে রোমান্টিকতা আছে।ছিন্নপত্রের পত্রগুলোতে রবীন্দ্রনাথ নিটোল বর্ণনায় প্রকৃতির বৈচিত্রকে উপস্থাপন করেছেন অসংখ্য রূপক, উপমার সাহায্যে। সামান্য বিষয়বস্তু, গাছপালা বৃক্ষলতা, নদনদী, গায়ের কিশোর কিশোরী, চাষী, মজুর এমনকি সমাজের অপাক্তেয় বেদেরদের যাযাবর জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি। এক কথায় বলা যায় মাঠঘাটের ছোট্ট তৃণটি থেকে বিশালাকৃতির হাতি, বর্ষার পদ্মার বিপুল জলরাশির প্রচ- স্রোত। বিল আর ঝিলের নিস্তরঙ্গ জল, শিলাইদহসহ পদ্মার চরগুলোতে নির্জন নিস্তব্ধতাকে উপলব্ধি করার কথা তিনি তুলে ধরেছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তার স্নেহের ইন্দিরাকে লিখছেন-

‘তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি। ...তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোন কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি...।’

ইন্দিরাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির ওপরের অংশে তিনি তার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিজের মনের অনুভূতি যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা থেকে উপলব্ধি করা যায় তার মনের সঙ্গিনী ছিলেন।

ছিন্নপত্রের ১৪১-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয়; চিঠি-যে অন্যান্য শিল্পাঙ্গিকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ- সেই বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। তাই হয়তো নগর কলকাতা থেকে দূরে প্রিয়জন-বিচ্ছিন্ন জীবনে বাংলাদেশে বসে রচনা করেন অসংখ্য চিঠি, ছিন্নপত্র। সর্বশেষ চিঠি বা পত্র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের আর একটি একান্ত ব্যক্তিগত কথা আমরা জানতে পারিনি, যা তিনি কোন শিল্প মাধ্যমে এতো সরল এতো বিশ্বস্থতার সাথে বলেছেন বলে মনে হয় না। এই চিঠিটি পাঠ করলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তার ভ্রাতুষ্পুত্রীর মাধ্যমে অন্তরের গহীনে থাকা কথা আমাদের জানিয়ে দেনÑ ‘আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনি কোনটা আমার আসল কাজ। একেক সময় মনে হয়, আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে... লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। ...আমার বুদ্ধিতে যতা আসে তাতে তো বোধ হয়, কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার; কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না।’

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের অন্তরের বাণী এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অনুধাবনের জন্য ছিন্নপত্র ‘এক মেবা দ্বিতীয়ম’। এছাড়া বাংলাদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্র-চেতনায় কী রূপে আবির্ভূত হয়েছে তা বোঝার জন্যও ছিন্নপত্র একটি আরশি স্বরূপ বললে ভুল বলা হবে না।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক]

-

সর্বজনীন শিক্ষার বলয়ের বাইরে আদিবাসীরা : অন্তর্ভুক্তির লড়াইয়ে বৈষম্যের দেয়াল

-

শোনার গান, দেখার টান : অনুভূতির ভোঁতা সময়

-

ভেতরের অদৃশ্য অপরাধ : সমাজের বিপন্ন মানসিকতা

-

দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে খাসজমি ও জলার গুরুত্ব

-

অবহেলিত কৃষক ও বাজার ব্যবস্থার বৈষম্য

-

রাক্ষুসে মাছের দাপটে বিপন্ন দেশীয় মাছ : করণীয় কী?

-

বজ্রপাতের আতঙ্কে জনজীবন

-

তাহলে কি ঘৃণায় ছেয়ে যাবে দেশ, মানবজমিন রইবে পতিত

-

কর্পোরেট ও ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা

-

‘রাখাইন করিডর’ : একটি ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ

-

ভিন্নমতের ভয়, নির্বাচনের দোলাচল ও অন্তর্বর্তী সরকারের কৌশলী অবস্থান

-

সমুদ্রসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

-

কৃষি শিক্ষা হোক উদ্যোক্তা গড়ার মাধ্যম

-

রঙ্গব্যঙ্গ : কোটের কেবল রং বদলায়

-

মে দিবসের চেতনা বনাম বাস্তবতা

-

শ্রম আইন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় চাই আন্তরিকতা

-

বাসযোগ্যতা সূচকে ঢাকা কেন এত পিছিয়ে

-

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিছিল : নিরাপদ যাত্রার প্রত্যাশা

-

কর ফাঁকি : অর্থনীতির জন্য এক অশনি সংকেত

-

১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড় : উপকূলীয় সুরক্ষার শিক্ষা

-

যখন নদীগুলো অস্ত্র হয়ে ওঠে

-

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুণগত মান উন্নয়নে গবেষণা ও উদ্ভাবন

-

বজ্রপাত ও তালগাছ : প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা

-

কুষ্ঠ ও বৈষম্য : মানবাধিকারের প্রশ্নে একটি অবহেলিত অধ্যায়

-

প্রান্তজনের বাংলাদেশ

-

অতীতের ছায়ায় নতুন বাংলাদেশ : দুর্নীতি, উগ্রপন্থা ও সরকারের দায়

-

সাইবার নিরাপত্তা : অদৃশ্য যুদ্ধের সামনে আমাদের প্রস্তুতি

-

বাহান্নর গর্ভে জন্ম নেয়া এক ঝড়ের পাখি