উপ-সম্পাদকীয়

নগর স্থবির, গ্রামে শুরু কর্মচাঞ্চল্য

এ এ জাফর ইকবাল

প্লাবন মহাপ্লবন চলাকালীন সময়ে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ আতঙ্কিত থাকে এবং অনেক সময় বুঝতেও পারে না বিপর্যয় কিভাবে কাটবে। লক্ষ্য করা গেছে, প্লাবনে উত্তাল নদী শিকস্তিতে এক পাড় ভাঙলেও অপর পাড়ে থাকে সুপ্ত সম্ভাবনার সন্ধান। জাগে চর, জাগে উর্বর নতুন ভূমি এবং এতেও থাকে নানা ধরনের প্লাবনবাহিত উন্নয়নের উপকরণ। সময়ের প্রয়োজনেই সেগুলোকে কাজে লাগাতে হয়। বাংলাদেশেও ঘটেছে তাই।

প্রায় আড়াই বছর করোনার আক্রমণে এক স্থবির পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়েছিল সবাই পর্যায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। করোনা শেষ হতে না হতেই রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ আর একটি অযাচিত পরিস্থিতিতে চেপে ধরেছে পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের মতো বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থা এবং সামাজিক কার্যক্রম। কিন্তু গত দুই মাস ধরে লক্ষ্য করা গেছে যে, নগর জীবনের সবাই পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থবিরতা বিরাজ করলেও গ্রামীণ জনপদে এসেছে নতুন কর্মচাঞ্চল্য।

চাল, আটা, লবণ, তেলের মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত আছে নগর ও গ্রাম উভয় জনপদে। শহরের চাইতেও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবটা বেশি গ্রামে। তারপরেও লক্ষ্য করা গেছে গ্রামের মানুষ পরিবেশ ও পরিস্থিতি উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে নিত্যনতুন জীবন পরিক্রমায়।

আমদানি করা আঙুর, আপেল, নাশপতি শহরের ফলের দোকানগুলোতে যেমন বিক্রি হচ্ছে ঠিক তেমনি গ্রামের হাট-বাজারে ফল-ফলাদি সরবরাহে কোন ঘাটতি নেই। দুই-দশ টাকা বেশি দিয়ে হলেও মানুষ এ সমস্ত ফল কিনে খাচ্ছে।

বোঝা যাচ্ছে, গ্রামের মানুষের কাছে এই দুর্যোগের মধ্যেও অর্থসংস্থানের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

প্রশ্ন হলো, কিভাবে হলো এটা?

জবাব খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেছে, গুরুত্বপূর্ণ তিনটি চিত্র। এগুলো হচ্ছে- ১) কায়িক শ্রম বিনিয়োগকারী প্রবাসী শ্রমিকরা যে যেভাবে পারছে, গ্রামে টাকা পাঠাচ্ছে তাদের আত্মীয়-পরিজনদের কাছে, বৈধ-অবৈধ পথে। এই কায়িক শ্রম দেয়া শ্রমিকের সংখ্যা সরকারের যে হিসাবে আছে তা সঠিক নয়। যত প্রবাসী শ্রমিক বৈধপথে দেশান্তরী হয়েছেন, তাদের চাইতে অনেক বেশি শ্রমিক অবৈধ পথে বিদেশ গিয়েছেন এবং কোন না কোন উপায়ে অর্থ আহরণের চেষ্টা করছেন। ২) করোনাকালীন সময়ে নগরের শিল্প-কারখানাগুলো সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কয়েক কোটি শ্রমিক শূন্যহাতে কর্মস্থল ত্যাগ করে গ্রামে আশ্রিত হতে বাধ্য হয়েছিল। পরিস্থিতি পাল্টেছে। সবাই ফিরে গেছে তাদের আপন-আপন কর্মস্থলে। দুই বছরের অধিক সময় কর্মবিমুখ অবস্থায় গ্রামে কাটিয়ে তারা শিল্পনগরীতে ফিরে এসে আগের তুলনায় অধিক হারে অর্থ পাঠাতে শুরু করেছে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। তাদের অর্থ পাঠানোর কাজটি নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত করেছে বিকাশ, রকেট এবং নগদের মতো আধুনিক কারিগরি কৌশল। ৩) তৃতীয় এবং শেষ প্রক্রিয়াটি হলো শহরের নিম্ন ও প্রান্তিক সীমিত আয়ের মানুষ আপৎকালীন সময়ে যারা নিজের মেসে কিংবা এ জাতীয় কোন স্থানে আশ্রয় নিয়ে পরিবার-পরিজনকে গ্রামে পাঠিয়েছিল করোনার সংকট কাটলেও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এখনো তারা তাদের পরিবারগুলোকে গ্রামে রাখছে। পরিবারের প্রয়োজনেই তারা তাদের আয়ের সিংগভাগ গ্রামে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে।

এই তিনটি মৌলিক কারণে গ্রামে বেড়েছে অর্থপ্রবাহ এবং এ অর্থপ্রবাহকে অবলম্বন করে বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকান্ড।

প্রবাসীতো নগরেও অনেক আছে। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, নগরীর প্রবাসীরা অধিকাংশই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কিংবা এ ধরনের শিক্ষিত এবং কারিগরি প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ জনগোষ্ঠী। এরা অধিকাংশই যায় পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা আমেরিকায়। উন্নত জীবনের সন্ধান পেয়ে তারা পুরো পরিবার নিয়ে দেশান্তরী হওয়ার স্বপ্ন দেখে এবং সুযোগ পেলে প্রবাসেই আশ্রিত হয়। তারা তাদের উপার্যনের অর্থ দেশ পাঠাতে আগ্রহী থাকে না। কিন্তু কায়িক শ্রম বিনিয়োগকারী প্রবাসী শ্রমিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের কষ্টার্জিত আয়ের প্রত্যেকটি পয়সা উদগ্রীব থাকে দেশে পাঠাতে এবং পাঠায়ও। এরই ফলশ্রুতিতে গ্রামের সমাজ ব্যবস্থায় স্বচ্ছলতার প্রতিফলন ঘটছে নিত্যদিন। বাংলাদেশে বোধহয় এমন কোন গ্রাম নেই যেখানকার দুই-দশজন মানুষ প্রবাসে নেই।

শিল্প নগরীগুলোতে গ্রামের যে সমস্ত মানুষ কাজ-কর্ম করছেন, তাদেরও মাসিক গড় আয় এখন পনের হাজার টাকার ওপরে। কর্মস্থলে তারা একাই থাকেন। ভবিষ্যতে কর্মস্থলে থিতু হওয়ার সম্ভাবনা সীমিত বলেই নিরাপত্তার জন্যে এবং পুরো পরিবারের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিমুক্ত করার জন্যে আয়ের সিংহভাগ গ্রামেই পাঠাচ্ছেন। শিক্ষিত এবং দক্ষ জনশক্তি যারা শহওে বা নগরে আশ্রিত হয়েছেন এবং স্বচ্ছল থেকেই নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কোন না কোনভাবে শহরে থিতু হওয়ার চিন্তায় বিভোর, তারা খুব বেশি টাকা গ্রামে পাঠায় না।

অর্থনৈতিক মন্দায় নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষ যারা গ্রামে পরিবার-পরিজন নিরাপদে রাখার উদ্যোগ নিয়েছেন, তাদের মাঝেও ভবিষ্যতে গ্রামে বসতি স্থাপনে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি না ঘটলে পরিবার-পরিজন শহরে ফিরিয়ে আনা খুব একটা সহজ হবে না।

তিন ধরনের অর্থপ্রবাহ গ্রামে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইতোমধ্যেই গ্রামে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে, যেগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেড়েছে অনেক নতুন নতুন শিক্ষার্থী। নতুন শিক্ষার্থীদের চলাচল এবং যাতায়াত নিরাপদ ও সাশ্রয়ী করার জন্য সড়ক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সুফল বয়ে এনেছে। গ্রামের যাতায়াত ও চলাচল ব্যবস্থাকে আধুনিক ও পরিবেশ-অনুকূল করার জন্য প্রয়োজন এখন স্কুলের অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী এবং কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার অনুকরণে বাইসাইকেল সরবরাহ। দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে শিক্ষক অথবা অভিভাবকের গ্যারান্টিতে এই সাইকেল সরবরাহ করা হলে একদিকে যেমন সড়ক নিরাপত্তা-ঝুঁকি কমবে এবং একইসঙ্গে সৃষ্টি হবে পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা।

এখন দেশে প্রায় প্রত্যেকটি উপজেলায় ডিগ্রি পর্যায়ের কলেজ খোলা হয়েছে। শহরে কিন্ডারগার্টেনের মতো আধুনিক শিক্ষার পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেলেও গ্রামে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া লেগেছে গ্রামীণ অঙ্গনে। সেখানেও গড়ে উঠতে শুরু করেছে কিন্ডারগার্টেনের মতো স্কুল এবং বাংলা ইংরেজি মডেল মাদ্রাসা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শহরে আধুনিক শিশু-কিশোর শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপদে আনা-নেয়ার দায়িত্ব পালন করেন তাদের অভিভাবকরা। গ্রামে সেটার প্রয়োজন হয় না।

মানুষের মৌলিক চাহিদার জন্য অন্যতম ভিন্ন দুটি উপাদান হলো অন্ন ও বাসস্থান। গ্রামে পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব নেই। এ নিয়ে কোন প্রতিযোগিতাও নেই। বাসস্থানের প্রশ্নটিও গ্রামে প্রকট নয়। শিকড়ের ভিটাতেই অধিকাংশের মাথাগোঁজার ঠাঁই হয়। তারপরেও যারা আধুনিকভাবে আয়েশে থাকতে চান, তাদের জন্য ভাড়ায় বাসা বা ঘর গ্রামেও পাওয়া যায়।

প্রয়োজনকে উপলক্ষ করেই সরকারি পল্লী বিদ্যুতের পাশে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গ্রামের মানুষ চালু করেছে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ। একইসঙ্গে তারা অনেকেই নিজ নিজ উদ্যোগে সোলার সিস্টেমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেও এগিয়ে গেছে।

গ্রাম যদি এগিয়ে যায়, অবধারিতভাবে সেটাকে অবলম্বন করে নগর জীবনেও পরিবর্তন আসবে।

রান্না-বান্না ও অন্যান্য গৃহস্থালির কাজে জ্বালানির ব্যবহার গ্রাম ও শহর উভয়ের জন্যই সংকটজনক। এক্ষেত্রে গ্রামে এসেছে নতুন মাত্রা। যাদের সংগতি আছে তারা গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করছেন। অনেকেই আবার গোবর গ্যাস-প্লান্ট চালু করেছেন নিজ নিজ বাড়িতে। যাদের গবাদি পশু নেই তারা যাদের গবাদি পশু আছে তাদের কাছ থেকে গোবর কিনে আনছেন। গোবর ব্যবহারের পর গ্যাস-প্লান্টের অবশিষ্ট বর্জ্য বিক্রিও করছেন।

স্বাস্থ্য খাতে অতি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে। প্রতি ওয়ার্ডে ও মহল্লায় কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে। গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকরা না থাকলেও যে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকে কাজ করছেন, তারা ছোটখাটো রোগ-বালাইয়ের জন্য ঊনত্রিশ ধরনের দাওয়াই সরবরাহ করছে বিনা পয়সায়। সপ্তাহে অন্তত একদিন উপজেলা সদর থেকে গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসকরা কমিউনিটি ক্লিনিক পরিদর্শন করতে যাচ্ছেন। সুপেয় ও আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রামে শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই। পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থায় দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলো দেশের চাইতে বাংলাদেশ উন্নত।

শহরে যেমন স্বল্প ও ন্যায্যমূল্যে চাল, আটা, চিনি, তেল এবং পেঁয়াজের মতো মসল্লা সরবরাহের আপৎকালীন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, ঠিক তেমনটা যদি গ্রামে চালু করা যায়, তাহলে গ্রাম-উন্নয়নে অবশিষ্ট আপদ থাকে মাত্র তিনটি। এর প্রথমটি হলো- রাজনৈতিক অনাচার, দ্বিতীয়টি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট অবস্থান যা গ্রামের মানুষকে নিরাপত্তার ঝুঁকিতে রেখেছে। আর শেষেরটি হলো, মাতৃমঙ্গল ও শিশু-চিকিৎসায় যত্নবান হওয়া। মিড ওয়াইফ এবং ধাত্রীবিদ্যায় অভিজ্ঞ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী কমিউনিটি ক্লিনিকে খুবই জরুরি। এ কাজ পুরুষকে দিয়ে হওয়ার নয়। স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে হলেও প্রত্যেকটি কমিউনিটি ক্লিনিকে কমপক্ষে একজন মিডওয়াইফ নিয়োগ দেয়া জরুরি।

গ্রাম যদি এগিয়ে যায়, অবধারিতভাবে সেটাকে অবলম্বন করে নগর জীবনেও পরিবর্তন আসবে। যে সামান্য অব্যবস্থা গ্রামে রয়েছে সেগুলো দূর করাও খুব কঠিন কাজ নয়। যদি সরকার যতœবান থাকেন এবং দূরদৃষ্টি নিয়ে সেগুলো নিরসনের চেষ্টা করেন।

গ্রাম জাগলে বাংলাদেশ জাগবে। গ্রামের ওপরই নির্ভরশীল নগর উন্নয়নের সামগ্রিক ব্যবস্থা। বহুতলবিশিষ্ট নাগরিক স্থাপনা তখনি সুফল বয়ে আনবে যখন গ্রামীণ সামাজিক ব্যবস্থায় সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

[লেখক: অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার]

-

প্রাচীন যৌধেয় জাতি ও তাদের সাম্যবাদী শাসন

-

গণঅভ্যুত্থান-উত্তর ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণের স্বপ্ন

-

টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি

-

রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা

-

রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...

-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক

-

জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা

-

টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং

-

ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়

-

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট

-

আসামি এখন নির্বাচন কমিশন

-

কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?

-

এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?

-

মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’

-

ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম

-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না

-

জমি আপনার, দখল অন্যের?

-

সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস

-

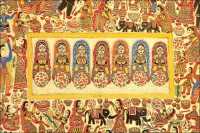

বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা

-

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান

-

তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া

-

দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা

-

খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত

-

আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?

-

প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ

-

ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়

-

রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’

-

ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?