উপ-সম্পাদকীয়

পংকজ ভট্টাচার্যের ‘আদিবাসী জিজ্ঞাসা’

পাভেল পার্থ

সংবিধানে ‘আদিবাসী’ কিংবা ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’ শব্দ দুটি নেই। তারপরও শব্দ দুটির বহুল ব্যবহার আছে। ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০’-সহ রাষ্ট্রীয় বহু প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠান ‘ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী’ শব্দটি ব্যবহার করে আর ‘আদিবাসী’ শব্দটি দেশে ১৯৪০ সাল থেকে জনপরিসরে ব্যবহারের প্রমাণ আছে।

সর্বশেষ ‘জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২’ অনুযায়ী দেশে আদিবাসী জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৬,৫০,১৫৯ জন এবং জাতিসত্তা ৫০। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট পরিচালিত ২০১৮ সালে শেষে হওয়া ভাষাগত জরিপের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে আদিবাসীদের ৪০টি মাতৃভাষা আছে। এর ভেতর কন্দ, খাড়িয়া, কোডা, সৌরা, মুন্ডারি, কোল, মালতো, খুমি, পাংখোয়া, রেংমিটচা, চাক, খিয়াং, লুসাই ও লালেং এই ১৪টি আদিবাসী মাতৃভাষা বিপন্ন।

সাংবিধানিক স্বীকৃতি, প্রথাগত ভূমি অধিকার, সমতলের জন্য ভূমি কমিশন, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার আদিবাসী জনগণের দীর্ঘসময়ের দাবি। আদিবাসী জনতার দাবি ও লড়াইয়ের সঙ্গে যে বিরল কিছু বাঙালি রাজনীতিক জোরালোভাবে একাত্ম ছিলেন পংকজ ভট্টাচার্য তাদের একজন। ছুটে গেছেন অগ্নিদগ্ধ রক্তাক্ত পাহাড় গ্রাম-জঙ্গলে, দাঁড়িয়েছিলেন রাজপথে নির্ভয়। পংকজদার সঙ্গে বহু জায়গায় যাওয়ার কিংবা দাঁড়াবার গর্বিত স্মৃতি আছে আমার। মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের বহু জনসংগ্রামের স্বাক্ষী ও সারথী সৃজনশীল মানবিক এই রাজনীতিকের মৃত্যুতে অনেকেই বলেছেন, কেমন খালি খালি শূন্য শূন্য লাগে।

কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ঠিক শূন্যতা নয়; পংকজদার মহাপ্রয়াণ আদিবাসী আন্দোলনের ভিত অনেকটাই আলগা করে দিল। দুই পাহাড়ের মাঝখানের সাঁকো থেকে একটা মজবুত কাঠের পাটাতন সরে গেলে যা হয়। আলগা হওয়া আদিবাসী আন্দোলনের সাঁকোর ফোকর এখন আমাদেরই জোড়া লাগাতে হবে। বাঙালি হিসেবে কজন রাজনীতিক আজ এই সেতুটি মজবুত করতে সাহসী হবেন?

পংকজদা আদিবাসী বিষয়ে বহু তর্ক তুলেছিলেন। বারবার রাষ্ট্র কী অধিপতি ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করেছিলেন; কিন্তু সেইসব তর্কের সুরাহা হয়নি আজও। অমীমাংসিত রয়ে গেছে আদিবাসী দাবিনামা। প্রতিটি সফরে প্রতিটি জনপদে জনতা, প্রশাসন কী গণমাধ্যমের সামনে সেই সব এলাকার আদিবাসী জীবনের নিদারুণ সব বিবরণ পংকজদা নথি ও প্রমাণসমেত তুলে ধরেছিলেন এবং ন্যায়বিচার দাবি করেছিলেন। কর্তৃপক্ষ সবসময় ন্যায়বিচারের অঙ্গীকার করেছিল, কিন্তু এখনো সেইসব অঞ্চলে আদিবাসী জীবনে রক্তক্ষত মুছেনি। প্রতিজন সৃজনশীল লড়াকু কর্মী মানুষের কোনো এক বিশেষ বিষয়ে একটা প্রধান জিজ্ঞাসা তৈরি হয়। পংকজ ভট্টাচার্য স্পষ্টভাবে আদিবাসী বিষয়ে প্রবল জাতিরাষ্ট্রের কাছে বারবার রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মপরিচয়ের বিতর্ক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো নানাভাবে আলোচনায় এনেছেন। পংকজদার সঙ্গে দেশের তিন এলাকার আদিবাসী জনপদে সফরের অভিজ্ঞতা থেকে চলতি আলাপখানি তার আদিবাসী-জিজ্ঞাসাকে বোঝার চেষ্টা করছে।

২০০৭ সালের ৯ আগস্ট। ঢাকা থেকে পংকজদাসহ আমরা গাজীপুরের শ্রীপুরে যাই। আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানের পর শ্রীপুর এবং কালিয়াকৈর কোচ ও বর্মণদের গ্রাম ঘুরে দেখি। মৌচাকের কাছে একটি এলাকার না চাবাগান; কিন্তু কোনো চা বাগান নেই। সেখানে কিছু মুন্ডা জনগোষ্ঠীর লোক পাই। যারা তাদের নাম ও জাতিগত সংস্কৃতি হারিয়েছি। তারা জানায়, এখানে একসময় চা বাগান তৈরির কথা বলে মুন্ডাদের আনা হয়। পরে চা বাগান হয়নি আর তাদেরও ফেরত পাঠায়নি কেউ। কোচ-বর্মণরা অভিযোগ করে সহস্র বছরের প্রথাগত শালবনের চালাজমি থেকে তাদের প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ করা হচ্ছে। কারখানা, বিনোদন কেন্দ্র, রিসোর্ট, পোল্ট্রি ফার্ম, পার্ক নানাভাবে শালবন দখল হচ্ছে। লোহাগাছ এলাকার বহু কোচ নারী তাদের স্বামীদের নামে মিথ্যা বন ও মদ রাখার মামলা থেকে রেহাই পাবার কথা পংকজদার সামনে চিৎকার করে বলেছিলেন। পংকজ দা তাদের সাহস দিয়েছিলেন। পরে সেই নারীরাই গ্রাম থেকে হেঁটে আদালতে গিয়ে মামলা চালিয়েছিলেন, দাদা পেছন থেকে সহযোগিতা করেছেন।

মধুপুর এবং ভাওয়াল শালবন দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন বন। ১৯৫০ সালে প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে এই বন দুটি হয়ে যায় ‘রাষ্ট্রীয় বনভূমি’। তারকাঁটার বেড়া, দেয়াল, প্রকল্প থেকে শুরু করে বনদখল এরপর অতিসাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ভাওয়ালের গড়ের কোচ প্রবীণেরা জানিয়েছিলেন ১৯৫০ সালের আগে ‘বন দখলের’ সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। প্রজাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে শালবনে নিষিদ্ধ হয় জুমআবাদ। জীবিকা হারিয়ে ভাওয়াল কিংবা মধুপুর শালবনের আদিবাসিন্দা মান্দি, কোচ, বর্মণ কার্যত বেকার ও ভূমিহীন। গাজীপুরে কোচেরা একবার হারিয়ে যাওয়া নবান্ন উৎসব ‘গেদেলচাওয়া’ আয়োজন করেছিলেন। প্রবীণ কোচ নারীরা শালবন থেকে বনআলু তোলার কিছু গান গেয়েছিলেন। পংকজ দা এসব লোক জীবনের স্মৃতি এবং লোকায়ত সংস্কৃতি সুরক্ষার কথা বলতেন সব সময়। রাথুরা শালবন অধিগ্রহণ করে বর্মণ-কোচদের আদিভূমি দখল করে যখন শালবনের ভেতর কৃত্রিম চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্ক গড়ে তোলা হয় শালবন বাঁচানোর সেই আন্দোলনে পংকজদা সবসময় সক্রিয় ছিলেন। সেই আন্দোলনের সময় এক রাত আমরা গোবিন্দ বর্মণদের বাড়িতে পংকজদাসহ ছিলাম। আগুনের চারপাশ ঘিরে রাতভর আমরা ভাওয়ালগড়ের যন্ত্রণা ও দুর্দশার কথা শুনেছিলাম। এসব আহাজারি শোনার মতো আকাক্সক্ষা ও অঙ্গীকার পংকজদার মতো ক’জন বাঙালি রাজনীতিবিদের এ সময়ে আছে জানি না।

দেশের উপকূলীয় অঞ্চল রাখাইন জীবনের প্রশ্নহীন বঞ্চনা ও ভূমি সংকটের ধরণসমূহ বুঝতে ঢাকা থেকে ১৩ সদস্যের এক নাগরিক প্রতিনিধি দল ১৭ থেকে ১৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা এবং পটুয়াখালীর রাখাইন জনপদ সরেজমিন পরিদর্শন করে। আমিও ছিলাম সেই দলে। পংকজদা সেই সফরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পরিদর্শনকালে রাখাইনরা জানান, বর্তমানে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় ২৮টি এবং গলাচিপা উপজেলায় ৪টি রাখাইন গ্রাম আছে। বরগুনা জেলার তালতলী ও সদরে ১৩টি রাখাইন গ্রাম আছে। বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলে রাখাইনদের জনমিতির সূত্রমতে মাত্র দুইশ বছরে, প্রায় ৮১ ভাগ রাখাইন গ্রাম বেদখল হয়ে রাখাইনশূন্য হয়েছে এবং রাখাইন জনসংখ্যা কমেছে প্রায় ৯৫ ভাগ।

পটুয়াখালী ও বরগুনা অঞ্চলের প্রবীণ রাখাইনদের সঙ্গে আলাপ করে মোট ২৩৭টি রাখাইন গ্রামের নাম পাওয়া যায়। বর্তমানে ১৯২টি রাখাইন গ্রামের কোনো হদিস নেই। এসব আদি রাখাইন গ্রামে এখন বাঙালিরা বসবাস করছেন এবং অধিকাংশ রাখাইন গ্রামের নাম পাল্টে ফেলা হয়েছে। বরগুনার তালতলী উপজেলার একটি রাখাইন গ্রামের নাম ছিল জোজিতংব মানে ঋষিটিলা। গ্রামটি রাখইনশূন্য করার পর বর্তমানে এর বাঙালি নাম হয়েছে ‘জাকিরতবক’। পটুয়াখালীর কলাপাড়া পৌরসভার চইয়াপাড়া গ্রামের নাম এখন উলামানগর। উপকূলে রাখাইন জনপদ রাখাইনশূন্য করার চলমান প্রতাপের বিরুদ্ধে পংকজদা সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। সফরে আমরা স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। কর্তৃপক্ষকে প্রমাণসমেত চিঠি ও স্মারকলিপিও দেয়া হয়। প্রতিটি সভায় পংকজদা জোরগলায় রাখাইনদের ভূমি-সুবিচারের দাবি জানিয়েছেন।

আমরা যখন পটুয়াখালীর কলাপাড়ার টিয়াখালী ইউনিয়নের ছয়ানিপাড়ায় যাই, তখন দুপুর। পায়রা সমুদ্রবন্দরের জন্য প্রতিদিন গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে মানুষ, পরিবার কমতে কমতে দশে ঠেকেছে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ঐশ্বর্যময় প্রাচীন এ গ্রামের প্রবীণেরা যখন তাদের গ্রাম হারানোর বিবরণ তুলে ধরছিলেন তখন পংকজদার চোখ ছলছল করে ওঠেছিল। ফিরতি পথে গাড়িতে নিশ্চুপ বসেছিলেন, কোনো রা করেননি। দেশভাগ কিংবা মুক্তিযুদ্ধে উদ্বাস্তু-শরণার্থীদের যন্ত্রণা সেসময়ে তার স্মৃতিতে জেগেছিল কিনা জানা হয়নি। এখন তো আর জানাও সম্ভব নয়। একদিকে বৃহৎ পায়রাবন্দর এবং অন্যদিকে এক ছোট আদিবাসী প্রাচীন রাখাইন গ্রাম। যাদের বঞ্চনাকে ঘিরে বারবার সাহস করেছিলেন পংকজ দা। সেই সফরে ভাষাসৈনিক উস্যুয়ের বাড়িতে পংকজদার বদৌলতে রাখাইনরীতিতে আমাদের বিশাল আপ্যায়ন করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কেবল বাঙালি নয়, উস্যুয়ের মতো রাখাইন জনতার প্রতিনিধিত্বও ছিল তা পংকজদা সবসময় বলতেন। আদিবাসী বা প্রান্তিকতাকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, সবার অবদানকে সমান মর্যাদা দিয়েই ভাষা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার তাগিদ দিতেন সবসময়। মাতৃভাষা প্রশ্নে তাই তিনি আদিবাসী সবাই মাতৃভাষার সমান স্বীকৃতি ও মর্যাদা দাবি করেছিলেন।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম ভূমি রক্ষা আন্দোলন শুরু হয় ২০১৬ সালের দিকে। পংকজদার সঙ্গেও বেশ কয়েকবার আমরা সেখানে গিয়েছি। ১৯৬২ সালে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৫নং সাপমারা ইউনিয়নের রামপুর, সাপমারা, মাদারপুর, নরেঙ্গাবাদ ও চকরহিমাপুর মৌজার ১৮৪২.৩০ একর ভূমি ‘রংপুর (মহিমাগঞ্জ) সুগার মিলের’ জন্য অধিগ্রহণের নামে কেড়ে নেয় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার। কথা ছিল অধিগ্রহণের নামে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেয়া এ জমিনে আখ চাষ হবে। আখ ভিন্ন অন্য কোনো ফসল চাষ করা হলে জমি আবারো ভূমি মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হবে। চিনিকল কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার দরুন ৩১ মার্চ ২০০৪ সালে কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

চিনিকল কর্তৃপক্ষ নানাভাবে অধিগ্রহণকৃত জমি বহিরাগত প্রভাবশালীদের কাছে ইজারা দিতে শুরু করে। জন্মমাটি থেকে উদ্বাস্তু আদিবাসী ও বাঙালিরা পুরো ঘটনাটি প্রশাসনের নজরে আনে। ২০১৫ সালের ৩০ মার্চ গাইবান্ধা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম এলাকা সরেজমিন তদন্ত করেন ও অভিযোগের সত্যতা পান। ১০ মে ২০১৬ তারিখে উক্ত ভূমিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন সরকার বরাবর। ২০১৬ সালের ১২ জুলাই মিল কর্তৃপক্ষ পুলিশ ও লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে হামলা চালায়। একই সালের ৬ নভেম্বর প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও রংপুর চিনিকল কর্তৃপক্ষ তাদের শ্রমিক-কর্মচারী ও ভাড়াটে মস্তান বাহিনী নিয়ে আবারো হামলা চালায়। নিহত হন শ্যামল হেমব্রম, মঙ্গল মার্ডি ও রমেশ টুডু।

পংকজদা শুরু থেকেই এ আন্দোলনে একাত্ম হয়েছেন। সাহেবগঞ্জ-বাগদাফার্ম সংকট সমাধানে নানাভাবে সংলাপ ও আলাপচারিতা চালিয়েছেন। প্রতিটি আদিবাসী ভূমিদখলের বিচারসহ সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশনের দাবিতে সর্বদা সোচ্চার থেকেছেন। আত্মপরিচয়, সাংবিধানিক স্বীকৃতি, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ, মাতৃভাষার অধিকার, ভূমি ও জীবিকা সুরক্ষা এবং আদিবাসী নেতৃত্ব বিকাশের বিষয়গুলো পংকজদা তার ‘আদিবাসী-জিজ্ঞাসা’ হিসেবে রাজনৈতিকভাবে জারি রেখে গেছেন। এ জিজ্ঞাসা জিইয়ে রাখবার জন্য রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত?

[লেখক : গবেষক]

-

টেকসই উন্নয়নের স্বপ্নপূরণে উপগ্রহ চিত্রই চাবিকাঠি

-

রাবার শিল্প : সংকট, করণীয় ও উত্তরণের দিশা

-

রম্যগদ্য : দুধ, দই, কলা...

-

কোপার্নিকাস : আলো হয়ে জন্ম নেওয়া বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবর্তক

-

জলবায়ু সংকটে মানবসভ্যতা

-

টেকসই অর্থনীতির জন্য চাই টেকসই ব্যাংকিং

-

ডিজিটাল দাসত্ব : মনোযোগ অর্থনীতি ও জ্ঞান পুঁজিবাদে তরুণ প্রজন্মের মননশীলতার অবক্ষয়

-

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার : আস্থা ভঙ্গ ও জবাবদিহিতার সংকট

-

আসামি এখন নির্বাচন কমিশন

-

কোথায় হারাল একান্নবর্তী পরিবার?

-

এই শান্তি কি মহাঝড়ের পূর্বলক্ষণ?

-

মেগাসিটি : দারিদ্র্য যখন ‘অবাঞ্ছিত বর্জ্য’

-

ফলের রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম

-

তৃতীয় শক্তির জন্য জায়গা খালি : বামপন্থীরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে না

-

জমি আপনার, দখল অন্যের?

-

সিধু-কানু : ধ্বংসস্তূপের নিচেও জেগে আছে সাহস

-

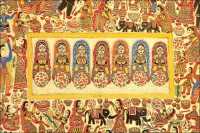

বাংলার অনন্য লোকসংস্কৃতি ও গণতান্ত্রিক চেতনা

-

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সাম্পান

-

তিন দিক থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি : করোনা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া

-

দেশের অর্থ পাচারের বাস্তবতা

-

খাদ্য নিরাপত্তার নতুন দিগন্ত

-

আবারও কি রোহিঙ্গাদের ত্যাগ করবে বিশ্ব?

-

প্লান্ট ক্লিনিক বদলে দিচ্ছে কৃষির ভবিষ্যৎ

-

ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী করতে করণীয়

-

রম্যগদ্য : ‘ডন ডনা ডন ডন...’

-

ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্ব : কে সন্ত্রাসী, কে শিকার?

-

সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব

-

প্রতিরোধই উত্তম : মাদকমুক্ত প্রজন্ম গড়ার ডাক