সমন্বয়ের সৌধে দ্রাবিড় ও কিরাত-সংস্কৃতি

হাফিজ রশিদ খান

বিশ্বের প্রায় সকল জাতিই বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ করে থাকে এবং তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জাতীয় উৎসব হিশেবেই। আমাদের দেশে বাংলা নববর্ষের ক্ষেত্রেও একই রেওয়াজ প্রচলিত বহু শতাব্দী ধরে। হালখাতা খোলার মধ্য দিয়ে এখানকার অধিবাসীরা নতুন-পুরোনো বছরের সন্ধিকে নবায়ন করে নেন অন্তরের সম্মার্জনী দিয়ে। এ ধারা অব্যাহত গতিতেই চলেছে সকল আগামীর দিকে। নববর্ষযাপনের এই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ অনেকদূর এগিয়েছে বস্তুগত সৌন্দর্যে যেমন, তেমনি মরমের জৌলুসেও।এভাবে তার অপরিস্রুত, আবদ্ধ চিন্তপুঞ্জের কাক্সিক্ষত বিমুক্তি ঘটেছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিত্য নতুন উদ্ভাবনার পথ বেয়ে শিল্পসাহিত্য থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ ক্ষেত্রে তার দুর্বার অগ্রগামিতা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। মানুষের মেধা, মননশীলতা ও ভাবুকতার এই যে বিস্তার তার আলোকে সংঘটিত কর্মপ্রবাহ ও সাংগঠনিকতার তাবৎ অর্জনকে সামনে রেখে ধরে নেয়া যায় যে, মানবজাতি তার সভ্যতা নির্মাণের নতুনতর কল্যাণী সূত্র ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলমান একুশ শতকে আরও বিপুল নব-নব উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও উন্মোচনে শামিল হবে সগৌরবে। সেই সঙ্গে জীবনধারার অনেক বেদরকারি সনাতনী রূপ ও জগদ্দল লোকাচারকেও পেছনে ফেলে আসবে সে অপ্রয়োজনীয় প্রতিভাত হওয়ার কারণে।

একই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর বিবর্তমান সমকালীন জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষগুলো কিন্তু নতুন বছর বরণ ও পুরোনো বছরকে বিদায় দেবার আদি সাংস্কৃতিক ধরনটিকে মোটেও হেলা করেনি বা বিসর্জন দেয়নি বিভিন্ন দিকের নানা রাজনৈতিক মতবাদ, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক তত্ত্ব ও তথ্যের বৈনাশিক ঝড়ঝাপ্টা সত্ত্বেও। উল্টো তাতে ভ্রƒক্ষেপ না-করে নব আবেদন ও নতুন জিজীবিষা যোগ করে চলেছে সাড়ম্বরে। কারণ তা দেশজ ভূমি ও জনমানুষের কথা বলে। এ বয়ান তথাকথিত হীনজন-অধ্যুষিত গরিব বিশ্বের বেলায় যেমন সত্য, তেমনি বস্তুগত সম্পদে ঋদ্ধ ধনিকবিশ্বের বেলায়ও সমান প্রযোজ্য। তার কারণ, নববর্ষচেতনা দারুণ হর্ষে অকার্যকর পুরোনোকে এড়িয়ে নিরন্তর অগ্রগামিতাকে অঙ্গীকার ও অভিনন্দিত করে। কর্ম ও ভাবশক্তিতে ভরপুর নতুনকে বরণ বা স্বীকার করে নেবার কঠিন অথচ ফলদায়ী বাস্তবতাকে অবাধে, মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি দিতে কসুর করে না। এভাবে এটি মানুষের পরম্পরাগত ভাব-ভাবনার দ্যোতনায় স্থিরীকৃত ইতিবাচক একটি সংস্কারের মুকুটরূপে মূল্য পেয়েছে। যা পূর্বজ জনধারার সংবেদনশীলতা ও স্মৃতি, সঞ্চয় ও অভিজ্ঞতা, ন্যায়বোধ ও উদারতা দিয়ে গড়া এবং পরিশেষে শত-শতাব্দী দ্বারা পরিস্রুত পশর প্রজ্ঞায় বরণকৃত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাঙালির জাতীয় উৎসব বাংলা নববর্ষ এবং এ ভূখ-ের পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায়ের সংস্কৃতি তার অন্তর্গত উদার-উদাত্ত চৈত্তিক সম্পদশালিতার জন্যে বাংলদেশের সকল নাগরিকের কাছে যেমন, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নানা ভাষাভাষি ও সংস্কৃতিধারী মানুষের অভিজ্ঞতায়ও একটি সর্বজনীন শুভদিন রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

দুই

এ প্রসঙ্গে আমরা আরও অনুধাবনের চেষ্টা করতে পারি যে, বাংলা বর্ষবিদায় ও বরণের বনেদি আনুষ্ঠানিকতার ভেতর বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল ও সমতলে বসবাসরত আদিবাসী বা ‘জুম্ম’ বা একদা ব্যাপকভাবে জুমচাষে জীবিকা নির্বাহকারী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের সঙ্গে বাঙালির আদি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো সাজুয্য বা বৈপরীত্য আছে কিনা বা থাকলেও তা কতটুকু। এক্ষেত্রে নির্মল কৌতূহলে শামিল হলে আমরা দৃষ্টি ও চৈতন্যের আরশিতে দেখতে পাই, সমতলী জীবনধারার বিস্তৃতির সঙ্গে পাহাড়ের উচ্চতা-নিচুতা মিলে একটি ঐকতান গড়ে উঠেছে সকলের মধ্যে অলক্ষেই সেই কবেকার যুগ-যুগান্তরের ধারা বেয়ে। এটি কোনো আকস্মিক ভূবিপর্যয় বা প্রাকৃতিক খেয়ালের বশে গড়ে ওঠা ব্যাপার নয় আদৌ। বরং নিত্য প্রবহমান জীবনস্রোতের ভেতরে নিজে টিকে থাকা ও অপরকে টিকিয়ে রাখার যে-গভীর মিতালির তাল মর্মরিত হচ্ছে অনাদিকাল থেকে, তারই সমন্বয়ী সংরাগ ছাড়া এ আর কিছু নয়। এই ঐকতানিক ব্যঞ্জনা দীর্ঘদিন যাবত চোখের আড়ালে গুঞ্জরিত হতে-হতে অজান্তেই তা পরিণতরূপ ও প্রতাপ অর্জন করেছে জনমনের একেবারে গভীরতলেজীবন ও জগতের সন্নিহিত চাহিদার সৌরভে। এটা তো সত্য যে, বৃহত্তর দক্ষিণ এশিয়ার জনধারার মধ্যে বহুবৈচিত্র্য ও নান্দনিক স্ফূর্তি বিদ্যমান, আর এটি সৃষ্টিতত্ত্বের শুরু থেকেই। সেই সঙ্গে এও ঠিক যে, বাইরে থেকে নানা প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক বা নিতান্ত ভাগ্যবিপর্যয়ের শিকার হয়ে যারা এখানে এসেছিলেন, তাদের বেশিরভাগই কালে-কালে নিজেদের এখানকার অধিবাসীরূপে গড়ে তোলার সাধনা করেছেন মাটির মমতায় সিক্ত হয়ে। ক্রমে এ অঞ্চলের জলবায়ু ও নিসর্গের সন্তান-সন্ততি হয়ে উঠেছেন- আর্য, শক, কুশান, আফগান,তুর্কি থেকে মোগল পর্যন্ত এ ধারা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য।

গ্রিক সম্্রাট মিনিন্ডাস (মিলিন্দ) এখানে এসেই হয়ে উঠেছিলেন মহান গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক ও ধর্ম-উপলব্ধিময় প্রত্যয়ের গভীর অনুরাগী ও অনুসারী। এই গ্রিকদের হাতেই বৌদ্ধ শিল্পকলা পেয়েছিল উন্নততর রূপাঙ্গিক ও আকৃতি-প্রকৃতি। ভারতবর্ষের মানুষও মেনে নিয়েছে এ বাস্তবতার সারবত্তা। জনহিতৈষী শাসকের উৎস কী বা তার আচরিত ধর্ম ও সংস্কৃতি এখানে কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দেখা গেল, এককালের বাইরের আগন্তুক যারা, পরে তারাই দেশি ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশেবড় ভূমিকা রেখেছেন ভূমি ও ভূমার আকর্ষক স্পন্দনে বিমুগ্ধ হয়ে। বাংলার সুলতানি শাসকদের দুশো বছরের রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ তার একটা প্রকৃষ্ট নজির। হাজার বছরের এই পরম্পরায় একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ইংরেজ শাসকেরা ও তাদের পরদেশি,আলগা দৃষ্টিভঙ্গি। তারা এসেছিল প্রধানত নিজেদের জন্যে এক নতুন ধনৈশ^র্যম-িত‘পৃথিবী’ গড়ে তোলার এক অব্যবস্থিত অস্থির সময়ের প্রাক্কালে। তখন বাস্তবে তাদের কাছে ভূমিজ মানুষ, তাদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ আর দেশ বা ভূখ-ের সীমারেখার কোনো মানে ছিল না, মান্যতা ছিল না। ভারতসহ সকল উপনিবেশ-কবলিত ভূভাগই তাদের কাছে ছিল কেবল মুনাফা, মুনাফা আর মুনাফা জড়ো করবার বিরাট, অবারিত কারখানাবিশেষ।

কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আবার নৃতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক আচরণগত ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং ভৌগোলিক পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষের কিছু অভিন্ন গুণপনা বা ঐক্যবোধ প্রায় সবখানেই একই রকম এবং অকৃত্রিম বলে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। এই ঐক্যচেতনাকে অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের মানদ- বলে মনে হলেও সংকট-সমস্যায়, যুদ্ধ ও মহামারি বা অতিমারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে এটাই সর্বাধিক আবেদনময় ও সক্রিয় প্রবণতারূপে জেগে ওঠে পৃথিবীর সকল জনপদেই। এভাবে অস্তিত্বরক্ষা বা বেঁচে থাকার ডাকে মানুষে-মানুষে যে-মানবিক সৌধমালা গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বুকে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, তা থেকে আমরা কেউই বিযুক্ত নই সেকালের কি একালের। বলা যায়, এটি যেন এক নৈসর্গিক রাখিবন্ধন। এই সর্বজনীন অনুভবের মধ্যেও কিছু স্বার্থান্বেষী গোত্রপতি ও তাদের অন্ধ অনুগামীদের দ্বারা বহু রক্তক্ষয়, লুণ্ঠন, দেশ-সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, শোক ও ক্রোধের অসংখ্য আখ্যানও জড়িয়ে রয়েছে বইকি। তবু ভবিষ্যতমুখী আশাবাদী মানুষেরা অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়া চুকিয়ে নিয়েছে বরাবরই সামনের দিকে নজর রেখে। এভাবে দেখলে বোঝা সম্ভব, বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহাসিক সংস্কৃতি হলো মূলত প্রাক-আর্য ও অনার্য বা আর্যেতর সংস্কৃতির এক সমন্বিতরূপ। আর্য আগমনের আগে এই তামাটে জাতির মানুষেরাই দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে তুলেছিল বৃহত্তর দক্ষিণ এশিয়ায়। এই সুসভ্য দ্রাবিড়েরা ছিল প্রধানত কৃষিজীবী।এরা নগর সভ্যতারও নব্যধরনের ভিত্তিস্থাপনকারী। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, মহাস্থানগড়ের সভ্যতা তারই প্রমাণ। আজকের বাঙালিরা সেই দ্রাবিড় রক্তেরই উত্তরপুরুষ। তারপরে মধ্য এশিয়া থেকে নর্ডিক রক্তধারার শক, হুন, ইউরোপ থেকে গ্রিকরা এসেছে, আর্যরা এসেছে। পাঠান-মোগল এবং শেষে ইংরেজ এসেছে। তারা সকলে প্রভুত্ব বিস্তারের সমতালে প্রভূত ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব রেখে গেলেও, আশ্চর্যের বিষয় যে, ইংরেজদের সঙ্গে এ ভূখ-ের মানুষের রক্তের মিশ্রণ হয়েছে খুবই কম। প্রাক আর্যদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। কেননা তারা আজকের বাংলাদেশ বা প্রাচীন ‘বঙ্গ’ ভূখ-ের অধিবাসীদের ‘মেøচ্ছ’ বা অচ্যুত বা নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী বলে তাদের সঙ্গে মেলামেশায় কার্পণ্য প্রদর্শন করেছে প্রথম থেকেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বহিরাগত আর্য বা ইংরেজ এই দুই প্রবল দিগি¦জয়ী থেকে বাঙালি সমাজ তার রক্তীয় ও সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা রক্ষায় সক্ষম হয় সেই আদিকাল থেকেই। অথচ পাশাপাশি ভূমিজ অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অনার্য বাঙালির স্বাভাবিক মিশ্রণ ঘটেছে অনন্য মিথস্ক্রিয়ায়। স্মরণাতীতকাল থেকে একই ভূমির সন্তান বলেই এই মিশ্রণ দেশজ এবং প্রাকৃতিক উভয় ধারায় সম্পন্ন হয়েছে।ফলে এই ভূখ-ের পূর্বজদের নিজস্ব সংস্কৃতিচেতনা বহু ঝড়ঝাপ্টার ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে বহুক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়েছে আবার তা মুছতে-মুছতে নতুনরূপে গড়েপিটেও নিয়েছে সযতেœ আর বিকাশের পথ খুঁজে নিয়েছে আপন বেগে। প্রধানত মৃত্তিকালগ্ন আর প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এদেশের মানুষেরা স্বতন্ত্র যে-সংস্কৃতি ও জীবনবেদ রচনা করেছে তারই গভীর, সমন্বয়ী ও অসাম্প্রদায়িক প্রকাশ-প্রণোদনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভাস হলো আবহমান বাংলা নববর্ষের উৎসব। নববর্ষের উৎসব মানে তাই নজরুলের ভাষায় :‘আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি পচা অতীত/ গিরি-গুহা ছাড়ি খোলা প্রান্তরে গাহিত গীত।/ সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান,/ তাজা জীবন্ত সে নবসৃষ্টি শ্রম-মহান... অর্থাৎ মহামিলন, সহযাত্রা আর সহগামিতার উৎসবে নানাদিক থেকে ধেয়ে আসা জলধারার মতো সকল্লোলে একই আবর্তে আলোড়িত-বিলোড়িত হওয়া নতুন জীবনসৃষ্টির প্রয়োজনে। বস্তুত বাংলাদেশ ও তার লাগোয়া বাংলা ও অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষিবৃহত্তর লোকসমাজের মূল ও প্রধান অংশটি গড়ে উঠেছে দু-দেশের অভ্যন্তর এবং প্রান্ত ও প্রত্যন্ত সীমানায় বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাচীন আদিবাসী ও সমতলী জনগোষ্ঠীর ভাষা-ভাষাবোধ ও জীবন-নিঃসৃত সংস্কৃতিরসমন্বয়ে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বিশিষ্ট কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষ-এর ‘ভারতের আদিবাসী’ শীর্ষক রচনা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি- যেখানে আমাদের বক্তব্যের অনেকাংশই হয়তোএকটা সন্তোষজনক পাটাতন খুঁজে পাবে:

‘হাজার হাজার বছর ধরে আর্য-ভারত ও আদিবাসী-ভারত পাশাপাশিই রয়েছে। আর্য-ভারত আভিজাত্যের কারণে আদিবাসীদের সং¯্রব থেকে দূরে সরে আছে, কিন্তু এর মধ্যে হিং¯্রতা নেই। আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় সভ্যের দল যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সেখানে আদিবাসী সমাজকে পাইকারী সংহারের দ্বারা ধ্বংস করতে তারা একটুও দ্বিধা করেনি। ‘আমেরিকার প্রথম শে^তাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের যে কেহ একটি রেড ইন্ডিয়ানের মাথা কলোনি অফিসে জমা দিতে পারলে, তার জন্যে আড়াই পাউন্ড পুরস্কার বরাদ্দ ছিল।’ ভারতের প্রথম আর্য অভিযাত্রীরা তাদের প্রথম বর্বর জীবনের হিং¯্রতায় হয়তো সেই অতিদূর অতীতে ভারতের অনার্যদের সম্বন্ধে ঠিক সতের শতকের খৃষ্টধর্মীয় য়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মতো সংহারনীতি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভারতে একটা সভ্যতার পত্তন হবার পর অন্তত বিগত পাঁচ-ছয় হাজার বছরের মধ্যে আদিবাসীদের প্রতি ঠিক এই ধরনের জল্লাদী আচরণ আর হয়নি। এটা অবশ্যই ভারতীয় সভ্যতার একটি গৌরবময় বৈশিষ্ট্য।’

স্বভাবতই এই ‘পাঁচ-ছয় হাজার বছরের’ মিলন-মিশ্রণ ও সমন্বয়ের কাজ আবহমানকাল ধরে অতি ধীরগতিতে হলেও আজও তা চলমান- ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক সূত্রের আলোকে তা স্বীকার করতে কারো দ্বিধা থাকার কথা নয়।

তিন

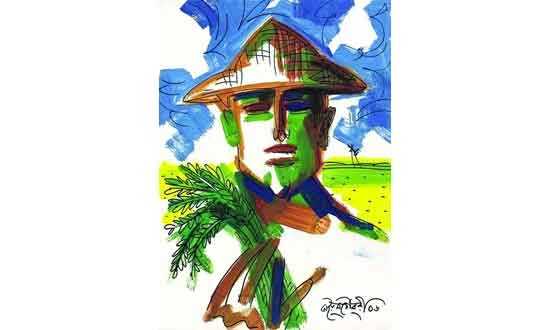

বাংলাদেশের আদিবাসীদের প্রধান অংশ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় ও অরণ্যসংকুল এলাকায় বাস করে। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আদিবাসীরা মঙ্গোলীয় রক্তধারার মানুষ। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্্েরা বা মুরং, লুসাই, চাক, খুমি, খিয়াং, পাংখোয়া, সাঁওতাল (সান্তাল), ওঁরাও, গারো, হাজং, মণিপুরী, রাখাইন, অহমিয়া, গুর্খা বা নেপালি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষজনকে আর্যভাষায় বলা হতো ‘কিরাত’। এই দ্রাবিড়-মানুষ ও কিরাত-মানুষের সহাবস্থান বাংলার বিপুল জনসমুদ্রে ধীরে হলেও মিশেছে, এটা আগেও উল্লেখ করেছি। সহযোগিতা, আদান-প্রদান, বিবাহ, জীবিকা ইত্যাদি কারণে এ মেশামেশি যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকারেই হয়েছে। আবহমানকালের বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথাও হলো আদতে এটাই।

এই মিলিত সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের সমন্বয়মূলক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যাপ্তি ও শক্তিকে সেকালের ঔপনিবেশিক ও একালের নয়া ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন শাসকগোষ্ঠী ভালো চোখে দেখেনি। সে জন্যেই আমরা দেখতে পাই যে, বিশেষ করে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে, যখন বাংলাদেশ ভূখ-ের জনমানবের মহাজাগরণ শুরু হলো, তখন একশ্রেণির বুদ্ধিজীবী কর্তৃক বাংলা নববর্ষের উৎসবকে ‘হিন্দুয়ানি’ বলে নিন্দা করা হয়েছিল। যার ক্ষীণকণ্ঠের জের এখনও মাঝে-মধ্যে এদেশের সমন্বয়বাদী সত্তাগুলোকে বিব্রত ও কণ্টকিত করে বটে। কারণ, তারা জানে এর ভেতরে বৈজ্ঞানিক চেতনার সমন্বয়ের সূত্রটি খুব শক্তিশালীভাবে সক্রিয় রয়েছে। বলাবাহুল্য, পূর্বোক্ত বুদ্ধিজীবীরা এককালে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকেও একই উৎসজাত বলে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। শামসুর রাহমান এই অপচেষ্টার নারদদের বিরুদ্ধে তার ‘বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’ কবিতায় ধিক্কার উচ্চারণ করেছিলেন ‘খেঙরার নোংরামি’ বলে। প্রসঙ্গক্রমে সেই দীর্ঘ কবিতাটির কিয়দংশ পড়া যাক এখানে :

আজন্ম আমার সাথী তুমি,

আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গ’ড়ে পলে পলে,

তাই তো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে

আমারই বন্দরে।

গলিত কাচের মতো জলে ফাতনা দেখে দেখে

রঙিন মাছের আশায় চিকন ছিপ ধরে গেছে বেলা।

মনে পড়ে কাঁচি দিয়ে

নক্সাকাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে

সেই কবে আমি হাসিখুশি খেয়া বেয়ে

পৌঁছে গেছি রতœদ্বীপে কম্পাসবিহনে

তুমি আসো আমার ঘুমের বাগানেও

সে কোন্ বিশাল

গাছের কোটর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসো,

আসো কাঠবিড়ালির রূপে,

ফুল্ল মেঘমালা থেকে চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়ো

ঐরাবত সেজে,

সুদূর পাঠশালার একান্নটি সতত সবুজ

মুখের মতোই দুলে দুলে ওঠো তুমি বারবার

কিম্বা টুকটুকে লঙ্কা ঠোঁট টিয়ে হ’য়ে

কেমন দুলিয়ে দাও স্বপ্নময়তায় চৈতন্যের দাঁড়

আমার এ অক্ষিগোলকের মধ্যে তুমি আঁখিতারা ...

সেই অপচেষ্টার সপক্ষে তারা আরবি-ফারসি হরফে বাংলা লেখার মতো আজগুবি প্রয়াসও গ্রহণ করেছিল। অথচ বাংলা ভাষা নিজেও একটি অপূর্ব, অতুলনীয় সমন্বয়ী ভাষা-ইমারত। যার গঠন-সৌকর্যে আরবি-ফারসি-উর্দু-হিন্দি-অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-ইংরেজি ও নানা আদিবাসী ধ্বন্যাত্মক শব্দ-শব্দবন্ধ ও প্রবাদ-প্রবচনের উপস্থিতি ও তার ব্যঞ্জনা রয়েছে এন্তার। অন্যদিকে বাংলা নববর্ষের পত্তন হয়েছিল ‘গ্রেট’ মোগল বলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাট আবুল ফতেহ জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর (১৫৪২-১৬০৫)-এর শাসনামলে। এমন কি ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকেও নববর্ষের ধারণাটি মুসলমানি। কারণ আকবর বাদশার আমলে ১৫৫৪ সালে চান্দ্র হিজরি সালের ফসলি সনে রূপান্তর এবং তা তার সাম্রাজ্যে প্রচলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের সূচনা ঘটে। বঙ্গাব্দ প্রচলনের সময় শকাব্দ, বিক্রমাব্দ ইত্যাদি সনও চালু ছিল। সেসবকে উজিয়েই জীবিকা আহরণকলার সহবত মানা ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যে এই নতুন বর্ষপঞ্জি সারা ভারতজুড়ে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল। কিন্তু বর্ষপঞ্জির হিশেবের মধ্যে মাস ও দিবসের নামগুলো দেশীয়ভাবে রাখা হলো। যেমন, মাস- বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং দিন- শনি, রবি ইত্যাদি। এখানেমৃত্তিকার স্বভাব, লোকাচার, জীবন-জীবিকা ও সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের বিবেচনাকে সমন্বয়ী চেতনার আলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই সমন্বয়ের চেষ্টা এবং সমন্বিত হবার আকাক্সক্ষাই পুরাকালে ছিল দ্রাবিড় ও কিরাত সংস্কৃতির একত্রে মিলেমিশে থাকার অন্যতম মোদ্দাকথা। এখনও অবচেতন মনের সুখেদুঃখে সেই ধারাই তো বহন করে চলেছে এ ভূখণ্ডের মানুষেরা