সাময়িকী

দাউদ হায়দার: স্বকীয় ও নির্বাসিত

রুমা আক্তার

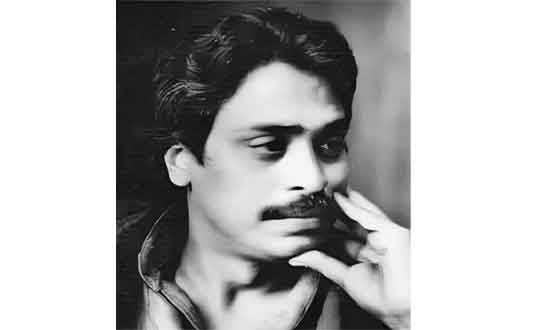

দাউদ হায়দার

নির্বাসন, কবিমাত্র নির্বাসিত অন্তর্মুখী জীবন। যাপিত জীবনের কোথাও ঠাঁই নেই, প্লেটোর ইউটোপিয়ান হোক কিংবা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের কবি হোক- কবির কোথাও ঠাঁই হয় না। কবির যাপিত জীবনে শব্দের নান্দনিকও স্বনির্ণীত শিল্পভাষ্য কবিকে করে তোলে মোহনীয় আকর্ষণীয় স্বতন্ত্র আবার কখনো কখনো শব্দে সশস্ত্র। কবির শব্দাস্ত্র এতটাই মায়াস্ত্র যা যুগে যুগে মানুষের অন্তর্জগতকে জারিত করতে পারে। দাউদ হায়দার (১৯৫২-২০২৫) বাংলাদেশের প্রথম নির্বাসিত কবি। “জন্ম আমার আজন্ম পাপ” শুধুমাত্র এ লাইনটি দাউদ হায়দার’কে শৈল্পিক অমরত্ব প্রদানে যথেষ্ট। তাঁর কলম কখনো থামেনি- তিনি থেমে থাকেননি নির্দিষ্ট কোনো শিল্পভাষ্যে। সময়কে অতিক্রম করে তাঁর শব্দ ভা-ার বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে এবং হয়ে উঠেছে নান্দনিক।

বিভাগোত্তর বাংলাদেশের কবিতায় সত্তরের দশক গুরুত্বপূর্ণ এবং সত্তরের দশকের কবিবৃন্দ স্বদেশ ও স্বকালের যুগযন্ত্রণাকে ধারণ করে কাব্য বাংলা ভাষাকে নিয়ত ঋগ্ধ করেছে। এ সময়ের কবিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই স্মরণীয় ও বরণীয়। তবে সত্তরের দশকের কিংবদন্তি ও স্বতন্ত্র কবিসত্তা দাউদ হায়দার। তাঁর শব্দ প্রতিমা, স্বনির্ণীত কাব্যবোধ তাঁকে আত্মবীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যজন্মই আমার আজন্ম পাপ, সম্পন্ন মানুষ নই, নারকীয় ভুবনের কবিতা, যে দেশে সবাই অন্ধ, ধূসর গোধূলি ধূলিময়, এই শাওনে এই পরবাসে। তাঁর কাব্যচেতনায় বিমূর্ত মানবিক অঙ্গীকার, যুগচেতনার বহুমাত্রিকতা, শিকড় সংলগ্ন জীবনবোধ, মানব অস্তিত্বের বহুমুখী টানাপোড়েন, স্মৃতিকাতরতা, কখনো আত্মপ্রেম কিংবা আত্মক্ষয়ের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির শৈল্পিক সমাহার। হতাশা, নৈরাশ্য ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা কবিচৈতন্য থেকে উৎসারিত- যা শিল্প সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অভিক্ষেপ সৃষ্টি করে। বিপন্নস্বদেশের দুঃসময়তাড়িত শব্দাবলি কিংবা আবছা অন্ধকারের মতো তাঁর নিজস্ব অনিশ্চয়তা কবিতাকে বিমূর্ত করে তোলে ভিন্নবোধে ভিন্নমাত্রায়- “ভাংগাচোরা চেহারার হদিস/ ক্লান্ত নিঃশব্দে আমি হেঁটে যাই/ পিছনে ঝাঁকড়া চুলওয়ালা যুবক, অষ্টাদশ বর্ষীয়ার নিপুণ ভঙ্গী/ দম্পতির অলৌকিক হাসির প্রগাঢ় চুম্বন।” ক্ষমতা, লোভ, দম্ভ, অনাচার প্রধান হয়ে উঠে ভাষিক কিংবা রাষ্ট্রিক পরিচয়ে। স্বপ্নভঙ্গের চোরাবালি কিংবা রাজনৈতিক শুদ্ধ চেতনার দূষণে কখনো কখনো ক্লান্ত তাঁর কাব্যভাষা কখনো বা সক্রিয় প্রতিবাদী। যাপিত জীবনের বহুবিধ অভিক্ষেপ তাঁর কবিতাকে করে তোলে শৈল্পিক। সে শৈল্পিক চেতনাকে লালন করে তিনি কবিতায় ভাবব্যঞ্জনার সমাহার করেন। সেখানে ব্যক্তিবোধে দ্বিধার সঞ্চার করে- জন্ম কি আসলেই আজন্ম পাপ? আহত স্বদেশের শেকল বন্দী সাহিত্য তার যথার্থ প্রমাণ। “জন্মই আমার আজন্ম পাপ, মাতৃজরায়ু থেকে নেমেই জেনেছি আমি/ সন্ত্রাসের ঝাঁঝালো দিনে বিবর্ণ পত্রের মত হঠাৎ/ ফুৎকারে উড়ে যাই।” কবির আহত চৈতন্য কখনো স্পর্ধী কখনো প্রশ্নময় কখনো বা আত্ম-অন্বেষার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আঁচড় কাটা। শৈশব কৈশোরের নানাবিধ অভিজ্ঞতা কিংবা রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর মানসপটে সুসুপ্ত। তাঁর যন্ত্রণাদগ্ধ মননে কখনো প্রকাশ পায় জাগতিক কখনো মানবিক প্রতিক্রিয়া। “আমি দেখে যাই, হেঁটে যাই, কোথাও সামান্য বাতাসে উড়ে যাওয়া চাল-/ অর্থাৎ আমার নিবাস।” তাঁর কাব্যবোধে প্রযুক্ত মৌলিকতার চিরন্তন আবেদন। যেখানে দৈনন্দিন জীবনের অনেক আয়োজন চোরাবালিতে নিমজ্জিত। ব্যক্তির জীবিকার প্রশ্নে স্যাঁতসেঁতে মেঝে চাঁদের আলো এসে পড়ে, অন্নহীন ক্ষুধার্ত শরীর দায়িত্ববোধে নুয়ে পড়ে, পুরুষ অসমর্থ হয় সঙ্গমে, সন্তান-সন্ততির ক্ষুধার জ¦ালায় বিচলিত বোধগুলো ডুবে যায় পরম শূন্যতায়। তাই তো তাঁর কাব্যভাষা শোষণমুক্তির এক সংগ্রামী চেতনার জন্ম দেয়। “ঘরের স্যাঁতসেতে মেঝেয় চাঁদের আলো এসে/ খেলা করে/ আমি তখন সঙ্গমে ব্যর্থ, স্ত্রীর দুঃখ অভিমান কান্না/ সন্তান-সন্ততি পঙ্গু/ পেটে জ¦ালা পাজরায় তেল মালিশের বাসন/ উধাও-/ আমি কোথা যাই? পান্তায় নুনের অভাব।” শব্দের প্রতিমা থেকে জেগে উঠে তাঁর ভাষা প্রয়োগের দ্বিতীয় মাত্রা। নিজস্ব দ্রোহ এবং দাহ নিয়ে বাংলা কাব্যভূমে চিরন্তন আবেদনে দাঁড়িয়ে আছেন এ কবি।তাঁর কাব্যশরীরে স্বর থেকে স্বরান্তরে জেগে ওঠে জীবনচিত্রের নানা প্রতিমাপুঞ্জ, নিজস্ব সঙ্গ কিংবা অনুষঙ্গ। শব্দের ব্যঞ্জনায় যেনো জেগে ওঠে তারই আকল্প ধ্বনি। “শত্রুর দেখা নেই, অথচ আমারি শত্রু আমি-/ জলন্ত যৌবনে ছুটি ফ্যামিলি প্ল্যানিং কোথায়/ কোথায় ডাক্তার কম্পাউন্ডার/ যারা আমাকে অপারেশন করবে?/ পুরুষত্ব বিলিয়ে ভাবি, কুড়ি টাকায় একসের চাল/ ও অন্যান্য/ সামান্য দ্রব্যাদি মিলবে তো?” স্বর-সন্ধানী কবি মেনে নেন তাঁর জীবনের নিহিত সংকট, প্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তির নিকেশ। তাঁর কবিতায় শরীরী মুদ্রা কিংবা অচলিত শব্দের মোহিনী আড়াল উদ্দেশ্যকে বিধেয় থেকে করেছে বিচ্ছিন্ন- একযোগে, একাদিক্রমে। নিজস্বতা ম-িত শব্দের ব্যবহার তাঁর কাব্য প্রকরণকে করেছে ধ্রুপদ। নির্বাসনের দহন কখনো কখনো কবিকে করেছে বাস্তববিমুখ কখনো বা উল্টো। তাই তো উন্মীলিত চেতনার স্পন্দনে কবি পরিভ্রমণ করেছেন দিগন্তরে কখনো বা প্রেম-অপ্রেম, লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে এক সংবেদীসত্তা হয়ে। “আমার চৌদিকে উৎসুক নয়ন আহ্লাদী হাসি/ ঘৃণা আমি পাপী/ এরা কেন জন্ম নেয়? এরাই তো আমাদের সুখের বাধা অভিশাপ।”কবির জীবনে গাণিতিক বিপ্রতীপ হয়ে জ¦লে উঠেছে নির্বাসনের বাকপ্রতিমা। চিরাচরিত অভ্যাসের বিচূর্ণ ভাবনা কিংবা মাতৃভূমিতে ফিরতে না পারার আকুলতা কবিচৈতন্যকে বারংবার আহত করেছে। তাইতো প্লেনের জানালা দিয়ে যখন ফালি ফালি শস্যক্ষেত দেখতে পান, তখনি কবি শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিকাতরতায় বিহ্বল হয়ে পড়েন। কারণ ব্যক্তির দৈহিক নির্বাসন হয় কিন্তু আত্মিক নির্বাসন সম্ভব নয়। “ওইখানে পাবনা, ওইখাওন ইছামতি।” তাঁর সমগ্র কাব্যচর্চায় মহাকবিতার সাধনপীঠ। তাঁর কবিতা মহাজীবনের দর্শনে অস্তিত্বের প্রগাঢ়তা কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যকল্পে সময়কে ব্রাকেটে বন্দী করা। তাঁর কবিতা জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার এক মহাবিদ্যাপীঠ। যেখানে দাঁড়িয়ে অনুরক্ত পাঠক বহমান কিংবা প্রবাহমান জীবনচিত্র ও জীবন মহাসংগীতের কলধ্বনি শোনতে পায়। যেখানে ব্যক্তির চেতনার আধার বা আধেয় হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা। “মনে হয়, মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে/ চিৎকার করে/ আকাশ ফাটিয়ে বলি;/ দ্যাখো, সীমান্তের ওইপাশে আমার ঘর/ ওইখানে আমি একা ভিনদেশী।” কবির আত্মদহনের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ চরণগুচ্ছ। তাঁর কবিতায় ভেতর থেকে উচ্চারিত অস্তিত্বসন্ধানী এক দার্শনিক জিজ্ঞাসা। নিরাপত্তাহীন কার্নিশে দাঁড়িয়ে এক এক দিন পুরো আকাশটিকে ভালো করে দেখেছেন, কখনো কখনো আবিষ্কার করেছেন ছাপান্ন হাজার বর্গমাইলের আকাশ হিসেবে কিংবা মাতৃভূমির অনুভবে কাতর হয়ে খুঁজেছে স্বীয় অস্তিত্বকে। “মাঝে মাঝে তোমার কথা ভাবি / আকাশে জমেছে মেঘ, বাতাসে বৃষ্টির গান/ রাত্তির বড় দীর্ঘ; কিছুতেই,/ ঘুম আর আসে না। একবার এপাশ, একবার ওপাশ।” কবির চেতনায় প্রতিভাত শেকড়ে ফেরার আকুলতা। কবি বিপুল বিষণœতায় কিংবা শব্দের আড়ালে আয়োজন করেন আত্মজৈবনিক ও আত্মনির্মাণের পথ। কবির হৃদয় চৌচির হয়ে যায় মাতৃত্ববোধে কিংবা শিকড়ের ঘ্রাণ নিতে। “আমার মায়ের চোখে আমি ছাড়া য্যানো পৃথিবীর কোন সুন্দর-ই/ সহজে লাগে না আর তার কাছে/ দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল ভালবাসা সমস্ত শরীরে রেখে/ বেঁচে থাকেন পরম তৃপ্তিতে-” কবি স্বদেশের চিত্রকল্পে অসীম শূন্য উড়ে যান মেঘের মতো ভেসে। কালিদাস যেমন মেঘকে দূত করে তার প্রেয়সীর কাছে প্রেরণ করতে চেয়েছেন তেমনি দাউদ হায়দার মেঘকে বাহন করে নিজের মাতৃভূমি পরিভ্রমণ করতে চান। “মাঝে মাঝে মনে হয় অসীম শূন্যের ভেতরে উড়ে যাই।/ মেঘের মতো ভেসে ভেসে, একবার/ বাংলাদেশ ঘুরে আসি।” কবিপ্রাণে জেগে থাকে নির্বাসনের ক্ষতদাগ। তাইতো পথের প্রান্তে কিংবা সীমান্তে কবি এঁকে দেন জীবনের বাড়ি। অনুভবের শ^াসে পবিত্র হয় তাঁর ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল। “বরং বললে; এখানে নিবিড় ভালোবাসা আছে অথচ কী যেন নেই-/ হায় আমার বাংলা আমার জন্মভূমি/-বলে সেই যে হারিয়ে গেলে ফিরে তাকালেও না আর- / জানি, না একি অপার মমতা যে হৃদয়ে তোমার।” শিল্পী মাত্রই শৈশব-কৈশোরের অভিজ্ঞতা-অভিক্ষেপ তাঁর মানসপটে নানাবিক্ষণে সুপ্ত থাকে। কবি দাউদ হায়দারও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর অন্তরাত্মার সাথে মিশে আছে মায়ের মুখের ঘুম পাড়ানির গান- যে পবিত্র স্বরের কলধ্বনি কবি প্রবাস জীবনে বসে শুনতে পান- “আমার মায়ের চোখে আজীবন দুধের শিশুই রয়ে গেছি আমি-/ এখনো রাত্রিকালে তিনি সেই শিয়রে বসে দেখে যান; গেয়ে যান/ ঘুমপাড়ানিয়া গান।” স্বাপ্নিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত কবির লালিত জীবন। যেখানে ঘুণে ধরা বিবর্তিত স্বপ্ন ও সমাজ এক শৃঙ্খল থেকে অপর শৃঙ্খলে কারাবন্দি হয়। জিম্মি স্বদেশ ও সংস্কৃতির অসম বিন্যাস কবিসত্তাকে করেছে রক্তাক্ত।“অথবা বিধাতার স্বর্গীয় শান্তি খুঁজো রাত্রিদিন এই দারুণ মিছিলে। কখন/ যে পুষ্পময় বাতাস বয়ে গেল গাছের ডালে! একটু চোখ তুলে দেখলেও না তুমি।”

তাঁর কবিতার চরণগুচ্ছের পরতে পরতে অনুরক্ত পাঠক খুঁজে পান তাদেরই অন্তরালের আখ্যান। পাঠকের এ অনুসন্ধান কিংবা বোধের জাগরণ তাঁকে সমকালীন কবিবৃন্দের- থেকে পৃথক করে দেয়। এখানে তাঁর স্বতন্ত্র ও মৌলিকত্ব।

দাউদ হায়দার সত্তরের বাংলা কাব্যে এক নতুন স্বরায়ণ ও শব্দাস্ত্রী কবি। তাঁর কবিসত্তা দেশ, লোক, কাল ছাড়িয়ে স্থান করে নেয় অনন্ত সময়ে- যেখানে কবি চেতনার সূত্রে গেঁথে দেন সময় ও সময়াতীতের গ্রন্থি।

-

সাময়িকী কবিতা

-

প্রচলিত সাহিত্যধারার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন মধুসূদন

-

মেধাসম্পদের ছন্দে মাতুন

-

উত্তর-মানবতাবাদ ও শিল্প-সাহিত্যে তার প্রভাব

-

আমজাদ হোসেনের ‘ভিন্ন ভাষার কবিতা’

-

সাময়িকী কবিতা

-

বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি: একটি পর্যবেক্ষণ

-

দুই ঋতপার কিসসা এবং এক ন্যাকা চৈতন্য

-

পিয়াস মজিদের ‘রূপকথার রাস্তাঘাট’

-

নজরুলের নিবেদিত কবিতা : অর্ঘ্যরে শিল্পরূপ

-

বাঘাডাঙা গাঁও

-

বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিণী’ বিষয়ভাবনা