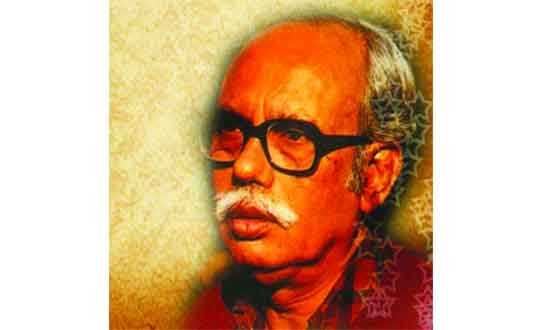

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বিষাদমাখা সুন্দরের ডাকহরকরা

গৌতম গুহ রায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায় / জন্ম: ২৫ নভেম্বর ১৯৩৩; মৃত্যু: ২৩ মার্চ ১৯৯৫

পায়ে পায়ে ঘোরে আঠা কবিতার কাদার কাঠামো

সুতো ছেড়ে, জুতোর পেরেকে লেগে, পলাশের মতো

একটি কবিতা খুঁজে মরে কবি শান্ত, মুখ বুজে!

(অস্ত্রের গৌরবহীন, একা)

তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বেঁচে থাকলে আজ ৮৫ হতেন তিনি, জীবদ্দশায় ছিলেন বাংলা কবিতার এক জীবন্ত কিংবদন্তি। এলোমেলো জীবনযাপনে যিনি ছিলেন তীব্র সমালোচিত ¯্রাষ্ঠা, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রবল উপস্থিতি নিয়ে বিরাজমান তিনি ছিলেন এক ধূমকেতু, যাকে অস্বীকার করা আজও অসম্ভব। শক্তি তখন ৮/৯ বছরের নিতান্ত বালক, মাসির সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে নিউজ-রিলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ছবি দেখে হাউহাউ করে কেঁদেছিলেন। ওই বয়সে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিচ্ছু না জেনেও অন্তর থেকে কান্না উঠে এসেছিলো, সিনেমাটি না দেখেই ফিরে এসেছিলেন। জীবিত নয়, মৃত রবীন্দ্রনাথ এভাবে তাঁর প্রথম দর্শন। তিনি মানতেন রবীন্দ্রনাথ “আমাদের কাছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো তিনি অনিবার্য”। ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি তাঁর- “আমি যখন মদ্য পান করতে করতে নিজের মধ্য চলে যাই, তখন রবীন্দ্রনাথের গান আমার ভিতর-বাহিরকে একাকার করে দিয়ে যায়, করতে থাকে, তখন গলার সবটুকু জোর ও উদারতা দিয়ে ওঁর গান গাইতে ইচ্ছে করে।” সেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৯৫-এ, ২৩ মার্চ, এই শান্তিনিকেতনে তিনি শেষ নিশ্বাস নেন। এ এক অদ্ভুত সমাপতন। কবিতাকে মাধুকরী করে নিয়ে তিনি ছিলেন সদা অস্থির ও ভ্রাম্যমাণ পথিক, অশান্ত ও সৃষ্টি উন্মাদনায় উৎসর্গিত প্রাণ, যাঁর ছিলো মানুষের জন্য দিগন্ত ব্যাপ্ত বুকভরা ভালোবাসা। “এত ভাল বাসেননি কেউ শক্তি যেমন বেসেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন তিনি মানুষকে, মানুষের ঘর-গেরস্তালিকে, ভালোবেসেছিলেন তিনি সংসারছুট অরণ্য প্রান্তর সমুদ্র পাহাড়, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃতি।... বিষাদমাখা সুন্দরের ডাক জনে-জনে বিলি করে গেছেন এই হরকরা, কবিতাবিমুখ মানুষকেও ফিরিয়ে এনেছেন কবিতার দিকে।” শক্তি সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের এই মূল্যায়ন তাঁর অন্তরের এলোমেলো মানচিত্রের কাছে নিয়ে যায়। এজন্যই হয়তো তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের নামের প্রথম শব্দটি ‘হে প্রেম...’। কৃত্তিবাসে ১৯৫৭তে প্রকাশিত ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য’-এর বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিলো, ‘বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবিতার বই’। কবিতাকে ‘পদ্য’ বলতেন শক্তি, এই ‘হে প্রেম’-এর কবিতাগুলো লিখবার সময় সঙ্গী ছিলেন আর এক কৃত্তিবাসী কবি সমীর রায়চৌধুরী। ‘আমি লিখতুম আর ও এমন নিজের মতন করে সেগুলো পড়তো আর এমন যতেœ সেগুলো প্যাটরাবন্দি করতো- তা আমি আজও ভুলতে পারবো না। টিলার উপর সেই, বাড়িটি থেকে পদ্যের অমন ঢল নামা, আমার জীবনে আর কখনো হয় নি।... ঐ ‘হে প্রেম.’-এর অধিকাংশ পদ্যেই তাই সিংভূমের বনজঙ্গল নদীঝর্না আর পাহাড়ে মালার মতন আগুন দেখা যায়। আর, তারই পাশাপাশি দেখা যায় হয়ত কিছু ঘরগেরস্তালির শ্লথ শিথিল ছবি- শালের বাহুবন্ধন আর কুরুশকাঁটা।” এমনই তাঁর ‘অনন্ত নক্ষত্র বীথি তুমি, অন্ধকার’-এও দেখি বারংবার কবি তাঁর প্রকৃতি সংলগ্নতার কথা বলেছে।

“অনন্ত নক্ষত্রবীথি- সমাধির দ্যোতনা তোমার বাহুতেও আছে

মেঘেও পায় না টের- নীলিমার গভীর আরাম

আমাদের কাছে

বোধ হয়- বোধের ওপারে

নিখিল তরণী ভেসে চলে একা মাঝিমাল্লাহীন

দিঙরেখা দুস্তর

অনন্ত নক্ষত্রবীথি- মধ্যে আছে তারই জন্মান্তর॥”

এই প্রেম, এই পাহাড় জঙ্গল, এই আগুন চার দশক ধরে বাংলা কবিতায় ছড়িয়ে জড়িয়ে গিয়েছেন শক্তি।ভ্রমণ ছিলো কবির যাপনের প্রধান চালিকাশক্তি। এই ভ্রমণের বেশ কিছু অংশ জুড়ে আছে উত্তরবঙ্গ। পাহাড়, নদী, জংগল, গ্রামের হাট, নিস্তব্ধ গাছ তাঁর জীবনের ও যাপনের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিলো একসময়। লিখেছিলেন, ‘কুয়াশায় ঢেকে গেছে সারা পথ, পাহাড়ের চূড়া/ পাইন-ধূপির থেকে জল পড়ে বৃষ্টির মতন/ জোড়বাংলো থেকে আসে ট্রাক নিতে মাংস পাহাড়ের/ হাটের ধুলো কি দূর কাঞ্চনজঙ্ঘায় লেগে আছে?’- এই বিস্ময়ই তাকে অনবরত টেনে এনেছে এই হিমালয়ের কাছে, এর পাদদেশে। “যাব নাকি? ওদেশে এখন/ কাঠবিড়ালির পাশে শুয়ে আছে মন/ ভাঁজ হয়ে ধুলোর উপরে/ কেউ নেই ওদেশের ঘরে-/ আলাচাবি/ ওদেশে ফেলেও যেতে পারি”। (অনন্ত নক্ষত্রবীথি)

আমিতাভ দাশগুপ্ত কয়েক বছর জলপাইগুড়িতে আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। তিনি গদ্যে-পদ্যে ডুয়ার্সকে ছুঁয়েছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তখন প্রায় ভবঘুরে। প্রায়ই আসতেন, ঘুরে বেড়াতেন ডুয়ার্সের চা-বাগিচায়, গ্রামগঞ্জে। জীবনের শেষ পর্বেও বার বার এসেছেন ডুয়ার্সে, আলিপুরদুয়ার, গয়েরকাটায়, ভুটান পাহাড়ে। প্রায়ই পরের দিকে সঙ্গী ছিলেন দেবকুমার বসু। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘জঙ্গলের মধ্যে ঘর ঈশ্বর গড়েন’। তিনি প্রচ্ছন্ন স্বদেশ কাব্যগ্রন্থে লেখেন, ‘বৃষ্টিতে ডুয়ার্স খুবই পর্যটনময়’। অথবা ‘মেটেলি চালসার হাটে চলো যাই, পাহাড় পাকিয়ে উঠে চল পথ ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে’।

হেমন্তে জন্ম, হেমন্ত তাঁর কবিতায় যেভাবে বারে বারে হানা দেয় অরণ্যও সেভাবেই তাঁকে ঘিরে রাখে। এই কারণেই বারে বারে তার ডুয়ার্সে আসা। যেখানে তিনি খুঁজে পান ‘ইতস্তত ময়ূর ঘোরে এই অরণ্যে’ যেখানে তার কাছে ‘মেঝেয় পড়ে ভাঙ্গলও মাটি/ আঁধারে, এই বাংলো গভীর-অরণ্যের দাঁত কপাটি’।

উত্তরের, বিশেষত জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারের সঙ্গে শক্তির একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। এই সম্পর্কের ভিত ছিলো এই অঞ্চলের প্রকৃতি। আদিবাসিদের গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, রাতে হাড়িয়া খেয়ে ঘুমিয়েছেন এই চা-বাগিচা ও অরণ্যের প্রান্তরেই। সঙ্গী হয়েছিলেন কখনো কোচবিহারের রণজিৎ দেব, কখনো গয়েরকাটার নন্দদুলাল সরকার বা জলপাইগুড়িতে অধ্যাপনার জন্য আসা অমিতাভ দাশগুপ্ত। চিলাপাতা বা খয়েরবাড়ির ভার্জিন অরণ্যে একবার মুখোমুখি হয়েছিলেন বন্য হাতির। রণজিৎ দেবের কাছ থেকে জানা যায় ভীত হয়ে না পালিয়ে হাতির চোখে চোখ রেখে ছিলেন কবি, হাতি ঘুরে দড়িয়ে ধীরে ধীরে ফিরে যায় অরণ্যে। তোর্ষার জলে উদোম কবি স্নান সেরে শুয়ে থেকেছেন বালি চরে। তার কাছে ‘আরোগ্যের জন্য এই সবুজের ভীষণ দরকার/ বহুদিন জঙ্গলে কাটেনি দিন/বহুদিন জংগলে যাইনি।’ তাঁর বারে বারে এই অরণ্যে পাহাড়ে নদীর কাছে আসার কারণ বোধ হয় নগর কলকাতার কূটচালে ক্লান্ত হয়ে একধরনের পালিয়ে আসা, প্রকৃত শেকড়ের কাছে। লিখেছেন, ‘বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে বসে আছো দেবতা আমার/ শিকড়ে, বিচ্ছিন্ন প্রান্তে, কান পেতে আছি নিশিদিন’।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে আমার প্রথম দেখা যখন আমরা, জলপাইগুড়ি শহরের গুটিকয় স্কুল ছাত্র লিটল ম্যাগাজিনের ভূততাড়িত। ১৯৮১’র জানুয়ারি প্রবাল বসু তখন জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হয়ে, মূলত তার উদ্যোগে দেবুদা, দেবকুমার বসু সংগে করে নিয়ে আসেন শক্তি, রবীন সুরসহ কয়েকজনকে সেই কবিতার অনুষ্ঠান আমাদের মফস্বল শহরের সাহিত্যচর্চায় কিছুটা অন্য স্বাদ এনে দেয়। কদমতলায়, আজাদহিন্দ পাঠাগারে কবিতার সন্ধ্যা। তখন শক্তি আমাদের কাছে কবিতার রাজকুমার অথবা রহস্যকুমার। তুমুল জনপ্রিয়,তাঁর মতো জীবদ্দশায় মিথ হয়ে ওঠা কবি আগে পরে কেউ ছিলেন কি? এই জনপ্রিয়তার অনেকটা তার প্রায় মিথ হয়ে ওঠা যাপন প্রক্রিয়া জাত। শক্তির কণ্ঠ ছিলো তার অতিরিক্ত সম্পদ, কবিতায় উচ্চারিত ভালোবাসা এবং কিছুটা সম্মোহক স্বরে উচ্চারিত ‘অবনি বাড়ি আছো’ বা ‘পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে’ তাঁর জনপ্রিয়তার আরো একটি কারণ ছিলো অবশ্যই। সেদিনের শ্রোতারাও সেই সম্মোহনমুক্ত থাকতে পারেননি। এই শহরের সংগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্ক আনেক দিনের। ষাটের দশকে জলপাইগুড়ি আসেন অমিতাভ দাশগুপ্ত। বন্ধুর টানে তাঁর এই শহরে সে সময় থেকেই। স্থায়ী জীবিকাকে তাঁর কোনোদিন পছন্দ ছিলো না। তাই স্বভাবের মতই এলোমেলো ছিলেন কর্ম জীবনেও। এই জন্য কর্মহীন সময়ের অবসরকে কাজে লাগাতেন ঘুরে বেড়িয়ে। একবার প্রায় তিন মাস এসে থাকেন জলপাইগুড়িতে, অমিতাভ দাশগুপ্তের বাসাকে কেন্দ্র করে সেই তার ঘুরে বেড়ানো। মদ্য ও পদ্যের যুগলবন্দিতে মুখরিত সেই সময়। আজকের বাবুপাড়ার গান্ধী মোড়ে সে সময় ছিলো প্রোমদা ফার্মেসি, তার কিছুটা পরে দৈলা রায়ের বাসা, শিল্পসমিতি পাড়ায় ছিলো সুরজিত বসুর বাসা, রনজিত- সুরজিত দাশগুপ্তদের বাসায় জমতো আড্ডা। প্রোমদা ফার্মেসিতে থাকতেন বিমলেন্দু মজুমদার। অনুজ বিমলেন্দুকে টেনে নিয়ে চলে যেতেন শহরের অন্যপ্রান্তে , সঙ্গে কবি রাম বসু বা শুভ বসু, বেহেড হয়ে মধ্যরাতে ঘুরে বেড়াতেন নিস্তব্ধ শহরে। তবে শ্রদ্ধা ছিলো সুরজিত বসুর প্রতি, তার কাছে কোনোদিন টলোমলো পায়ে যাননি, অভিভাবকের মতো ছিলেন রণজিৎ দাশগুপ্ত-সুরজিত দাশগুপ্তের মা লেডি ডাক্তার অশ্রুবালা দাশগুপ্ত, প্রচ- ভয় ও সম্ভ্রম ছিলো তাঁর প্রতি। এসময় দিনের পর দিন এই কবিদের ‘অত্যাচার’ হাসিমুখে সহ্য করেছিলেন অমিতাভ দাশগুপ্তের স্ত্রী রতœা বৌদি। উল্লেখ থাকে যে থিয়েটার জগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব সতু সেন ছিলেন রতœা বৌদির বাবা। এভাবেই তরাই ডুয়ার্স জড়িয়ে ছিলো বাংলা কবিতা জগতের অশান্ত এই কবি বাউল।

ডুয়ার্সের গন্ধ লেগে আছে তাঁর কবিতায়, “তোমার কথাই ভাবি- এই হাটে/শুয়োরের মাংস সস্তা, শুকনো মাছ-দীর্ঘ কড়া মদ/সুপারি-গরাদে ঘেরা এ অঞ্চলে উড়েছে মোরগ/ বিস্তর লড়াই,/ জুয়া, চঞ্চল জীবনে স্বার্থ-বোধ/ এখানে পাবে না তুমি / এখানে সপ্তাহ ঘুরে যায় ভয়ঙ্কর চা-বাগানে/ ডুয়ার্স ডুয়ার্স বনভূমি।” নয়ের দশকের শুরুতে মালদা শহরে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ আড্ডা। ‘পেন’-এর সাহিত্য অনুষ্ঠানে অমিতাভ দাশগুপ্ত ও তিনি এসেছিলেন সেবার। অন্যতম আয়োজক হিসাবে ছিলেন দেবকুমার বসু। শিব্রাম ভবনে সেই জমজমাট আড্ডা অন্য এক শক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটায়, কোথাও যেনো একটা চূড়ান্ত স্বপ্নভঙ্গের হতাশা, অবিশ্বাস তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো, মৃত্যু সংলগ্নতার কথা বলছিলেন কথায় কথায়। কবিতায় তার প্রতিফলন পড়ছিলো। রাতে ঘনিষ্ঠ আড্ডায় পড়লেন সমাধিফলকের স্মৃতি থেকে শেষ অংশ, ‘আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো- অনেকেই চেনে/ আনেকে তো পথ দিয়ে যেতে-যেতে পিছনে তাকায়/ ঐখানে পড়ে আছে হাড়বজ্জাতের হাড়মাস- চেনো নাকি?/ এদেশে নবীন নামে এক জেলে ছিলো/ এদেশে মহুয়া খুবই পাওয়া যায়/ এদেশে জেনেছে লোকে অড় কোলাহল/ ওর মতো ভিক্ষাবৃত্তি কেহই করেনি.../ চেয়েছিলো একদিন হারমোনিয়াম!/ ঐখানে পড়ে আছে- চেনো নাকি?/ আমার সমাধি তুমি চিনে রাখো- অনেকেই চেনে !’

রতœা বৌদির সেবার তুমুল জ্বর। অথচ কি উদাসীন কবি-স্বামী! এরপর অমিতাভ দা, রতœা বোউদি ও আমি সেখান থেকে জলপাইগুড়ি চলে আসি। অনেকদিন পরে সেবার অমিতাভদার জলপাইগুড়ি আসা, শেষবার। এখান থেকে ফিরে গিয়ে সেই জ্বরেই চিরবিদায় নিলেন রতœা বৌদি।

শক্তি লিখেছিলেন, ‘কবিতার লগ্নে থাকে শ্যামস্বাদ, বিষাদ, বর্জন’। তাঁর বিশ্বাসের শেকড়ে ছিলো এই বোধ। তিনি মনে করতেন রহস্যবোধই কবিতার প্রধান লক্ষণ, একেই কবিতার কেন্দ্রীয় তেজ বলে মানতেন। শঙ্খ ঘোষের কথায়, ‘দুই শব্দের মধ্যে দুই ছত্রের মধ্যে এই শূন্য জায়গা তৈরি করার ফলে কখনো কখনো একটা আপাত-অর্থ-হীনতার বোধও জেগে ওঠে পাঠকের মনে, আর আধুনিক কবিতার পাঠকের জানবার কথা যে এ-অর্থহীনতার মধ্যেই লুকোনো আছে কবিতার একটা বড়ো অর্থ, কবিতার পক্ষে এ-অর্থহীনতা কোনো না-সূচক মন্তব্য নয়। সে-অর্থহীনতার রহস্য শক্তির কবিতার পাঠককে সৃজনশীল হয়ে উঠবার মস্ত একটা অবকাশ এনে দেয়’। কবিতা পড়ার মুহূর্তে কবিতার পাঠকেরও যে সৃজনশীল একটা ভূমিকা আছে, সেকথা আজ আর ভুলতে পারি না আমরা।

‘নি-িদ্র অতীত নিয়ে তুমি করো খেলা

তোমার লাটাই ভালো

চাঁদ এনে উড়ে যায় কোঙ্কন সিঙ্ঘল

ব্লিজার্ড! ব্লিজার্ড !’

তাঁর ‘সুখে আছি’ বইটিতে ‘এই বাংলাদেশে ওড়ে রক্তমাখা নিউজপেপার বসন্তের দিনে’ একটি অসাধারণ কবিতা। “তুমি কোষাগার তুমি উচ্চাকাক্সক্ষা তুমি ধানজমি/ তোমার দুষ্কৃতি তুমি ব্রাহ্মণের, চ-ালের নও।/ অন্তরের ঘাম থেকে মুক্তি নেই- মুক্তি নেই কোনো/ আবিল পাঁকের থেকে মুক্তি নেই বিদগ্ধ হ্রদের।”

সময়ে থাকাই শুধু নয় সময়কে কবিতায় ধারণ করার কথা বলেছেন তিনি, এই কবিতায় তা করে দেখিয়েছেন। যেমন দেখিয়েছেন তাঁর অন্য অনেক কবিতায়। যেমন ‘শুকতারা তুলে ধরে অন্ধকার কুঁড়ির চিবুক/ -পছন্দ না হয়ে যায়!/ আরো পরিস্ফুটতর হবে।” আবার এর পরেই তিনি একদম বিপ্রতীপে চলে যান এই লাইনটিতে ‘মাছরাঙ্গাদের মতো ওড়ে পেটিকোট’। শক্তি অনবরত নিজের সঙ্গেই যুঝে চলতেন, তার দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, তার স্থিতি অস্থিতির চেহারাটা তাঁর কবিতাতেও বারংবার একদম বিপরীত বা বিপ্রতীপের আভাসে পাই। কবি তো সময়ের দ্রষ্টা, পাঠককে সময়ের পাঠ দেন তিনি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াতে বেড়াতে সময় ও সমাজের অনুপুঙ্খগুলো স্বতশ্চলভাবে পাঠকৃতি গড়তে পারে না। কবির নান্দনিক ও সামাজিক উপলদ্ধির অন্বয় বা অনন্বয় ঐসব অনুপুঙ্খকে নিয়ে আসে লেখার স্থাপত্যে। এখানে শব্দ দিয়ে শব্দাতিতে পৌঁছতে চায় কবিতার পাঠকৃতি, তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্রয় করে নৈঃশব্দ্যকে। এই পরিসর সম্পর্কে নিস্পৃহ পাঠক কবিতার কাছে পৌঁছতে পারেন না। আলো-ছায়ার দোলায়িত বাচ্য ও অবাচ্যের দ্বন্দ্ব ছাড়া যেমন কবিতা হয় না তেমনি দৃশ্যমান্যতাও কবিতার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায়, “কেবলমাত্র রোদের স্পষ্টতা নয়, চাই মেদুর ছায়ার রহস্যও এবং সেই সঙ্গে দৃষ্টিহীন অন্ধকারের বিপ্রতীপতা। জীবন যেহেতু অজ¯্র বৈপরীত্যের দ্বিবাচনিকতায় গাথা, কবিতার প্রতিবেদনে ফুটে উঠবে কখনো স্বতঃসিদ্ধ সত্যের উপকূল আর কখনোবা প্রসাধন-চতুর সত্যভ্রমের চোরাবালি।” শক্তির কবিতা ও যাপনে এই বৈপরীত্যের দোলাচল দেখি পরতে পরতে।আজ শক্তির কবিতার পুনঃপাঠে একথা মনে হয়, পণ্যায়ন ও বিপণনেরর আধিপত্যবাদের প্রতাপে সমাজে ক্ষয়ের যে অবক্ষয়ী বিস্তার ঘটেছে তাঁর কবিতায় সেই প্রতিবেদন বাঁধা ছিলো ওতপ্রোতভাবে।

কবিজীবনের সূচনায় তাঁর কবিতায় ঋণাত্মক বয়ানের ছাপ দেখা যায়। কারণ কেন্দ্রহীন আদর্শহীন নৈরাজ্যের নিরালোকে অবক্ষয়বাদের কাছে সমর্পিত তারুণ্যের সামনে এক ধূসর আগামী উঠে এসেছিলো সেই সময়। আজকের কবিতা পাঠকের কাছে এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল যে সময়ের একমাত্রিক চলনই ব্যক্তির ব্যক্তিগত দহনকে নি-িদ্র ও নিরঙ্কুশ করে তোলে। তারা শক্তির সেই সময়ের কবিতার মধ্য দিয়ে তাকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারেন, বুঝতে পারেন যে, ‘বেদনার্ত ব্যক্তিমন আসলে বিপ্রতীপভাবে সময়ের জরাকেই শনাক্ত করেছে।’ শক্তির এই বেদনার্ত মনের উচ্চারণ দেখি:

পরাগের বিষে কাঁপি হলুদ বিষণœ করজালে;

সুদীর্ঘ লোহার গন্ধ নেড়ে দেয় মগজের খড়,

হেমন্ত, যা-কিছু পেলে দীর্ঘ প্রেম, বুকে নিয়ে চলো-

মড়কে, সাহিত্যে, মদ-মস্করায়, অনভিনিবেশ।

চূর্ণ-চূর্ণ করি স্মৃতি, তুমি কেন ক্রুদ্ধ জানালায়

ছাদের কড়ির নিচে, মেজে ফুঁড়ে, কম্পনের মতো-

আমায় আদর করো, স্বপ্নে, রাতে-চৈতন্যে আমার

যেন তুমি ধর্ম, সেই শান্ত অতিক্রম তুমি যেন।”

(তুমি যেন ধর্ম)

অথবা

“ভালোবাসার তেমন আকাশ পাই না কেন ভালোবাসার তেমন আকাশ

চিরহরিৎ হৃদয় দুঃখ জুড়াতে যায় ভ্রান্ত দুঃখ জুড়াতে যায় পথে পথে

নদীতে এক জটিল ধূসর বাষ্প লুটায় ধুলার ধারে ধারে

আমার শান্ত পথ-চলায় এতই বিঘœ রেখেছো, ভালোবেসে।”

(সম্মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বী)

আমরা তাঁর এই ঋণাত্মক ও ধনাত্মক বাচনের মাঝে অস্থির দোলাচল আমাদের কাছে কবির অন্তরের নরম জমির স্পর্শ এনে দেয়। আবার কখনো দেখি তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন মনের হতাশার কথা: ‘আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না , পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনো অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।... তবে হয়তো মুত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো, অন্ধকার হবো।... আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।” শক্তি এভাবেই প্রত্যক্ষ বচনের মধ্যদিয়ে শূন্যগর্ভ সময়ের বয়ানও ব্যক্ত করেছেন, এ নিছক তার ব্যক্তিগত হতাশা ছিলো না। ধীরে ধীরে এই অন্ধকূপের তিনি সাধক হয়ে উঠেছিলেন, যাপন শৃঙ্খলাহীনতা তাঁকে আরো যুক্ত করে এই অন্ধকারের সঙ্গে। অবক্ষয়ী আধুনিকতার ক্রমবিস্তারে আমরা দেখি ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে জীবনানন্দ পরবর্তী শ্রেষ্ঠ এই কবি প্রতিভাকে। আত্মবিকৃত ও আত্মদহনে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া অন্তরের উচ্চারণ দেখি তখন : ‘সার্থকতা নয়, যদি তোমায় প্রতিষ্ঠা/ করে লোকালয়, আমি চিরদিন কুক্কুরের গলা/জড়িয়ে, আঁধারে বসে পচা মাংস নিয়ে একদলা/ঝগড়া করবো, যুদ্ধ করবো প্রাণপণ’। (উৎক্ষিপ্ত কররেখা)। এই হতাশাকে বহন করতে করতে কবিকে ক্রমশ মৃত্যু সংলগ্ন হতেদেখি। যার প্রকাশ ‘মানুষ বড়ো কাঁদছে’ বা ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো’-তে অনেক প্রত্যক্ষ। শক্তি তার সময়ে ততটা আধুনিক নন, এই কথা কেউ কেউ বলতেন, কিন্তু এ যে সত্যের অপলাপ তা তাঁর কবিতাই প্রমাণ করে। একসময় প্রাঞ্জল ও প্রত্যক্ষ আবেদন ছত্র লিখেছেন বলে অনেকে একথা বলেন, চূড়ান্ত বেহিসাবি কবি যা খুশি লিখবার স্বেচ্ছাচারে অনেক কবিতা লিখেছেন যা তার অবমূল্যায়নের কারণ হয়ে উঠেছিলো, যেমন ‘বাঘ’ কবিতাটিতে, ‘বাঘের গতর ভারি, মুখটি হাঁড়ি, অভিমানের পাহাড়.../আমার ছোট্ট হাতের আঁচড় খেয়ে খোলে রূপের বাহার।’ কখনো তাঁর কবিতায় দেখা যায় জীবনানন্দের প্রায় অন্ধ অনুসরণ, ‘কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুতচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিলো/আমায় পুরানো চাঁদ’। কংবা ‘সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি/ মেঘের খাঁজে খাঁজে ছিলো আলো আর আঁধার / রূপসীর বগলের কনিফেরাসের মতো’। এই সময় আমরা অবাক হয়ে দেখি প্রতিভারঅপচয়। অথচ এই শক্তিকেই একই সময়ে লিখতে দেখি চূড়ান্ত আধুনিক স্তবক, ‘অস্পষ্ট চাঁদের কাছে হাত পেতে রয়েছে ভিক্ষুক/ দাঁড়িয়ে এখনো/তুমি তার পাশে গিয়ে প্রার্থী হয়ে শোনো/ সে কিছু চাঁদকেদেবে ব’লে/ বহুকাল থেকে রাখে দুঃখমুদ্রা জড়ানো কম্বলে!’ (কবিতার তুলো ওড়ে) অথবা

‘অনন্ত আমার কাছে সাধ নয়- জলাভূমি নয়

আঁধার ভ্রমর, সেই অনন্ত আমার ইতিহাসে

আলোক অনন্ত নয়- অনন্ত তোমার মধ্যে আছে

সান্তাল-প্রেয়সী, তুমি রূপ নও; রূপাতীত নও-

তুমিই ইঙ্গিত- তুমি নও ঠিক প্রাণের পিপাসা

তুমিও বাদুড়- মধ্যরাতে মাংস-নষ্ট বটফলে

তুমি মেঘে-মেঘে ঢেকে পৃথিবী আঁধার করে দিতে

হতো ভালো-ভাল নও, তুমিও পিপাসা-মাত্র শুধু

আমারই পিপাসা তুমি, অনেকের হে পিপাসাতীত!’

এই কবিতায় দ্বিতীয় পংক্তির ‘আঁধার ভ্রমর’-এর ব্যবহার শক্তির আত্মপ্রতিকৃতির চিহ্নায়ন হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাসের আর এক অশান্ত আত্মা শামশের আনোয়ারের ভাষায়’, ‘শক্তি আঁধার ভ্রমর’-এর উড্ডীন ও স্থিত, কিংবা বলা যায় চলৎশক্তিময় হয়েও নিশ্চল এক অন্তর্গত যাতায়াতের নমুনা দিয়েছেন। যৌনতাকে ঈশ্বরে পরিণত করে, একজন অদ্বৈতবাদীর ক্ষুধা নিয়ে শক্তি ঈশ্বরের সন্ধান করেন। ঈশ্বর থাকেন সহ¯্র গাধার মাঝে। তবু শক্তি অপ্রাপ্তির ক্ষোভ নিয়ে কেঁদে ওঠেন, প্রশ্ন করেন ‘কোথায় ঈশ্বর? কিংবা কোথা সেই অবিনশ্বরতা?/ যার কোনো মার নেই- বুঝি সেইই বিদ্রƒপ মারের।’ (শক্তি ও তাঁর পরবর্তী কবিরা)

শক্তি তাঁর কবিতা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার পন্থী ছিলেন না। ‘তুমি’ ‘আমি’ বারেবারে এসেছে, কবিতাতে গেঁথে রেখেছেন নিজের স্বপ্ন প্রেম, আঘাত ও অপ্রেমগুলো। তাই তো অনায়াসে লিখে ফেলেন, “সে-সময় তোমাদের বাড়ির কাউকে দেখা গেলে/(এমনকি অতিচেনা রোমশ বিড়াল!)/সিন্দুরের ফোঁটা তার কপালে দিতাম এঁকে,তবে/ তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিতে সময়সংকেত-’/ সেই লোকটির হাত এ-ফোঁটা পরানো হয়েছিলো। (বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে)

প্রেম ও মুক্তির সাধনাকে স্বেচ্ছাচারের ক্যানভাসে রাঙাতে চেয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু আজীবন মৃত্যুর সংলগ্ন থেকে তিনি আসলে দোলাচল কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এই মৃত্যুর কথা তাই বারেবারে এসেছে তাঁর ‘পদ্যে’ ও ‘গদ্যে’। জীবনের অন্তিমে এসে তিনি যেন সেই মৃত্যুর গান শুনতে পাচ্ছিলেন জীবনের দগ্ধ প্রান্তর থেকে। মানুষ তখনই স্বপ্নের কষ্ট পায় যখন মৃতু্যু তার চেতনায় হানা দেয়, শক্তিকেও দেখি তাই, ‘স্বপ্নে আমার করতলের মতন জমির/দুদিক বন্ধ,/স্বপ্নে আমার সব ঠিকানায়/একটি অন্ধ/নিদেন পক্ষে.../ স্বপ্ন আমার উল্টোপালটা চারটি কক্ষে!’ অথবা ‘মরে যেতে ইচ্ছা করে- কিন্তু মৃত্যু আর ফিরবে না :/ নতুন প্রাসাদ গড়ে ওঠে তিক্ত পুরাতন ভিতে / মৃত্যু কি ভিত্তিও নয়? মৃত্যু কি নিশ্চিন্ত ভালোবাসা!/একে নিতে চায়- অন্য নয়- অন্যে নিতে পারে কাম/কামও তো যথেষ্ট, তাতে যোগাযোগ আছে, গ্লানি আছে।’ এভাবেই আমরা দেখি এক অশান্ত আত্মার অনন্তের পথে পাড়ি দেওয়া, যার প্রস্তুতি তিনি নিজেই নিয়েছিলেন জীবনভর।

একটি সীমায়িত আলোচনায় শক্তির মত কবির বহুস্বরিক পাঠকৃতির বিপুল বিস্তারকে তুলে ধরা সম্ভব নয়। সমকালীন সময়ের সার্বিক কূটাভাষ নিয়ে শক্তি বাস্তব থেকে পরাবাস্তবের দিকে যাত্রা করেছেন, উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্তার ভার নিজস্ব পরিসর খুঁজে পেলে ক্রমশ বাস্তবের উপকূলে হারিয়ে সে ভেসে যায় এক পরাবাস্তব জগতের দিকে। কবিতার ভাষা তো আসলে সংকেতের ভাষা। সক্ষম কবি পারেন আশ্চর্য ও অভাবনীয় শব্দ-সম্মন্ধ তৈরি করে বাড়িয়ে দিতে শব্দের সীমানা ও তার অর্থের বলয়। যে কোনো কবির মূল্যায়নে তাই গুরুত্বপূর্ণ তাঁর কবিতার ধারাবাহিক পাঠ, শক্তির ক্ষেত্রে হয়তো এই যাত্রাপথের বিভিন্ন পর্যায় সমগুরুত্বের নয়, অনেক অপ্রধান ও দুর্বল উচ্চারণে ভারাক্রান্ত তার যাত্রাপথ, কিন্তু শব্দ থেকে নৈঃশব্দ্যে এবং নৈঃশব্দ্যথেকে শব্দে প্রত্যাবর্তনের বহুমুখী পথরেখা নির্ণয়ের জন্য ধারাবাহিক পাঠ অত্যন্ত জরুরি। তখনই কেবল বুঝতে পারব, কীভাবে কবির পর্যায়ক্রমিক আত্মবিনির্মাণ এবং তার উচ্চাবস্থা, সাফল্য ও ব্যর্থতা। বুঝতে পারবো শক্তির কবিতার ভাষা কীভাবে ‘চলতি আধুনিকের ছাঁচটা ভেঙ্গে” এগিয়ে যিচ্ছিলেন, শঙ্খ ঘোষের কথায় যেটা, “আধুনিকের বাইরের চেহারা ভেঙ্গে দিয়ে ভেতরের দিকে যাওয়ার কাজ”। এই ভাঙ্গনের কাজ শুধু একা শক্তি নয়, সে সময়ের অনেক কবিই কোনো না কোনোভাবে করেছিলেন। তবে শক্তির কবিতায়, তা এসেছিলো স্পষ্ট ও প্রায় যেনো কোনো বিষয়হীন অস্পষ্ট গোচর বহুবিচ্ছুরণময় চেতনার ¯্রােত চলেছে তাঁর কবিতায়”।

শক্তির কবিতাতেও আমরা দেখি তেমনই সমস্ত সৃষ্টিশীল প্রতিবেদন যেভাবে ধরে রাখে সময়ের স্বর ও অন্তঃস্বরের নক্সিকাথা।

এই সময়ের পাঠক কবিতা পাঠে কবির স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান খোঁজেন, সে খুঁজে নেয় কবিতায় বিচ্ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিবাচনিকতাকে। এই খোঁজের মধ্যদিয়েই পাঠক এগোয়। প্রবাহমানতাকে অবলম্বন করে কবি এগিয়ে চলেন, যেমন : ‘ভাসমান নদী ভাসাও নৌকা চালাও নৌকা।/ যৌবন যায়, চ’লে যাবো আমি; চাষী বা ডুবুরি”, যে প্রবাহমানতাকে টমাস মান তার গধমরপ গড়ঁহঃধরহ গ্রন্থে ‘ংঃৎবধস ড়ভ ষরভব’ বলেছেন। সেই প্রবাহমানতাকেই শক্তি বলেছেন ‘চলে যাবো আমি; চাষী বা ডুবুরি’। এই প্রবাহমানতার ¯্রােতে থেকেও কবি ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন আত্মরতি মগ্ন, প্রথম বই ‘হে প্রেম’-এ লিখেছিলেন ‘তীব্র ফল’-এর ভেতর সে একটি ‘ক্ষুদ্র, কৃষ্ণ নয়ন তা¤্রবর্ণ কীট’, ক্রমশ এই কীট তার ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধি করে কবিকেই ধ্বংসের কাছে নিয়ে যায়। শক্তির সনেটগুলো পাঠ করলে দেখা যায় কী অসীম ক্ষমতা ছিলো তাঁর, বন্ধু কবি শামশের আনোয়ার, যিনি এই আত্মরতিতে মগ্ন হয়ে একসময় আত্মঘাতী হয়ে উঠেছিলেন, তিনি শক্তির প্রসংগে লিখেছিলেন’, কবিতার ছায়ামারীচে শব্দের ‘মঞ্জুরীর অস্বচ্ছ আলোছায়ায়’ তিনি যে ইন্দ্রজাল রচনা করতে সক্ষম, শক্তির সনেটগুলোতে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রয়েছে’। শব্দকে তার সীমার ঊর্ধে নিয়ে যায় ‘যাদু’, ‘চতুর্দশ কবিতাবলী’তে শক্তি সেই ‘যাদু’ দেখিয়েছেন। গান বা সুর শ্রোতাকে যেভাবে আচ্ছন্ন করে সেভাবেই শক্তির এই কবিতাগুলো আচ্ছন্ন করে। নিজের প্রতি উদাসীন, বাউ-ুলে স্বভাবে শক্তির অপচয়ে করে তার ‘যাদুকরি’ ক্ষমতার প্রয়োগ অসম্পূর্ণ রেখেই যাত্রার বৃত্ত স্মপূর্ণ না করেই চলে গেলেন ‘বিষাদমাখা সুন্দরের এই ডাকহরকারা’।