সাদ্রি: বাংলাদেশের চা-বাগানের অদৃশ্য সেতুবন্ধন

শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার) : সাদ্রি ভাষার চা শ্রমিক -সংবাদ

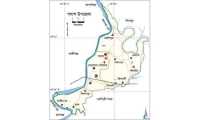

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ চা-বাগানে প্রতিদিনই প্রতিধ্বনিত হয় এক অদৃশ্য ভাষার সুর-সাদ্রি। শুধু সিলেট নয়, উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর ও জয়পুরহাটেও ওরাঁও, সাঁওতাল, মাহাতো, পাহানসহ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এ ভাষা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লাখ চা-শ্রমিকের একটি বড় অংশ তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সাদ্রিকে প্রধান যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন।

সাদ্রি ভাষার উৎপত্তি ভারতের ঝাড়খণ্ডের ছোট নাগপুর মালভূমি অঞ্চলে। এটি ওরাঁও, মুন্ডা, সাঁওতাল, খড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের সাধারণ ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠে। পরে ঔপনিবেশিক যুগে হাজার হাজার আদিবাসী শ্রমিককে চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য আসাম, ত্রিপুরা ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গে নিয়ে আসা হলে সাদ্রিও ভ্রমণ করে নতুন ভূখণ্ডে।

আজ পৃথিবীতে আনুমানিক ৫০ থেকে ৭০ লাখ মানুষ সাদ্রি ভাষায় কথা বলেন। এর বিস্তৃতি সবচেয়ে বেশি ভারতের ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা জুড়ে। এছাড়া নেপালেও ছোট ছোট সাদ্রি ভাষাভাষী সম্প্রদায় রয়েছে। বাংলাদেশে এর ব্যবহার মূলত সীমাবদ্ধ চা-বাগান সমাজে।

বাংলাদেশের ১৫০টিরও বেশি চা-বাগানে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিক উপনিবেশিক যুগে আনা আদিবাসী শ্রমিকদের বংশধর। এরা ওরাঁও, মুন্ডা, খাড়িয়া (খারিয়া), মাল পাহাড়িয়া ও সাঁওতালসহ বহু জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষা থাকলেও, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাদ্রি হয়ে উঠেছে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার অর্থাৎ সকলের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম।

বিয়ের অনুষ্ঠান, অন্ত্যেষ্টি, লোরি, আড্ডা কিংবা মাঠের কাজ—সব জায়গাতেই সাদ্রির সুর শোনা যায়। অনেক পরিবারে মাতৃভাষা হারিয়ে গেলেও সাদ্রি এখনো পরিচয়ের শেকড় হয়ে টিকে আছে।

সাদ্রি মূলত মৌখিক ভাষা। এর কোনো স্বতন্ত্র বর্ণমালা নেই। তবে ঝাড়খণ্ড ও ভারতের কিছু অঞ্চলে সাদ্রি লেখা হয় দেবনাগরী, রোমান এবং বাংলা লিপিতে। বাংলাদেশে এটি এখনও প্রধানত কথ্য রূপেই ব্যবহৃত হয়।

সাদ্রির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এর মৌখিক চরিত্র। লিখিত সাহিত্য নেই, স্কুলে পড়ানো হয় না, রাষ্ট্রের কোনো স্বীকৃতি নেই। ফলে নতুন প্রজন্ম বাংলা, ইংরেজি ও ডিজিটাল সংস্কৃতির প্রভাবে সাদ্রিকে অনেক সময় অতীতের ভাষা মনে করে। শহরমুখী অভিবাসনও এ ভাষাকে দুর্বল করে তুলছে।

সাদ্রিকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন সংগঠিত প্রচেষ্টা। সম্ভাব্য উদ্যোগগুলো হতে পারে- মৌখিক গল্প, গান, লোককথা ও আচার লিপিবদ্ধ ও ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ। কমিউনিটি-ভিত্তিক শিশুদের জন্য সাদ্রি শেখার উদ্যোগ। চা-বাগানের স্কুলে সাংস্কৃতিক শিক্ষায় সাদ্রির অন্তর্ভুক্তি। ভাষাবিজ্ঞানী ও গবেষকদের মাধ্যমে ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার নথিবদ্ধকরণ। উৎসব, নাটক, সংগীতের মাধ্যমে সাদ্রির সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ।

সাদ্রি কেবল চা-বাগানের শ্রমিকদের একটি ভাষা নয়—এটি একটি ঐতিহাসিক সেতুবন্ধন। ঝাড়খণ্ড থেকে যাত্রা শুরু করে ঔপনিবেশিক সীমান্ত অতিক্রম করে সাদ্রি আজও বাংলাদেশের চা-বাগানে বেঁচে আছে সংগ্রাম ও ঐক্যের প্রতীক হয়ে। এই ভাষা সংরক্ষণ মানে কেবল শব্দকে নয়, বরং সেই মানুষদের ইতিহাস ও কণ্ঠকে বাঁচিয়ে রাখা। যাদের কাছে সাদ্রি আজও অস্তিত্বের আশ্রয়, পরিচয়ের ভাষা।

-

ডিমলার তিস্তায় অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন বন্ধের দাবি

-

১০ লাখ গাছ লাগিয়ে গ্রীন চট্টগ্রাম গড়বো: মেয়র শাহাদাত

-

চসিকের অভিযান: প্রায় ৩ লাখ টাকার রাজস্ব আদায়

-

কুমিল্লায় যুবককে গলা কেটে হত্যা

-

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কালনী এক্সপ্রেসের কাপলিং হুক ভেঙে ৩ বগি বিচ্ছিন্ন

-

পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় বিআইডব্লিউটিএ- চট্টগ্রাম বন্দরের সমঝোতা স্মারক সই

-

বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ পোশাক শ্রমিকদের

-

একদিনে ডেঙ্গুতে বছরের সর্বোচ্চ ৬ জনের মৃত্যু

-

কুয়াকাটার মোকামে এক ইলিশের দাম ৮ হাজার ৮৫০ টাকা!

-

সবচেয়ে বেশি বেকার ঢাকা বিভাগে, স্নাতক ডিগ্রিধারীরা শীর্ষে

-

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের দাবি পূরণে ১০ অক্টোবরের মধ্যে প্রজ্ঞাপন না হলে লাগাতার কর্মসূচির হুমকি

-

নির্বাচনী আসন ফিরে পেতে ডাকা হরতালে বাগেরহাট সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন

-

ভূমি অফিসে হয়রানির অভিযোগে ক্ষুব্ধ সেবাপ্রত্যাশীরা

-

সৈয়দপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সঞ্চয়ের ৮ লাখ টাকা লোপাটের অভিযোগ

-

জাতীয়ভাবে পালিত হবে লালন তিরোধান দিবস

-

পাটগ্রামে ট্রাকের চাপায় বাইক আরোহীর মৃত্যু

-

সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ না থাকলে কোন সুফল আসবে না - প্রেস কাউন্সিল চেয়ারম্যান

-

ফরিদপুরে রেলপথ অবরোধ, ট্রেন চলাচল বন্ধ

-

ব্যাবসায়ী আলম হত্যার রহস্য উন্মোচন ছেলের হাতেই বাবা খুন

-

পুত্রবধূদের সাথে ঝগড়ার জেরে শাশুড়ির রহস্যজনক মৃত্যু

-

জয়পুরহাটে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তির চেক বিতরণ

-

চাটখিল পোস্ট অফিস কর্মচারীদের অবহেলায় দুর্ভোগে এলাকাবাসী

-

কলাপাড়ায় কন্যা শিশুদের গাছের চারা বিতরণ

-

দৌলতপুরে মাকে গলা কেটে হত্যা, ছেলে পলাতক

-

মহেশপুর সীমান্তে ১৩ বাংলাদেশি আটক

-

পলাশের জজ মিয়া নিজেই নির্মান করে দিলেন অবহেলিত গ্রামের রাস্তাটি

-

গৌরনদীতে বিনামূল্যে পিপিআর রোগের টিকা

-

ফসলের খেতে ইঁদুরের হানা, দুশ্চিন্তায় কৃষক