গাজায় ‘জাতিগত নির্মূল’ চালানোর ট্রাম্পের আকাক্সক্ষার বাস্তবায়ন কি সম্ভব!

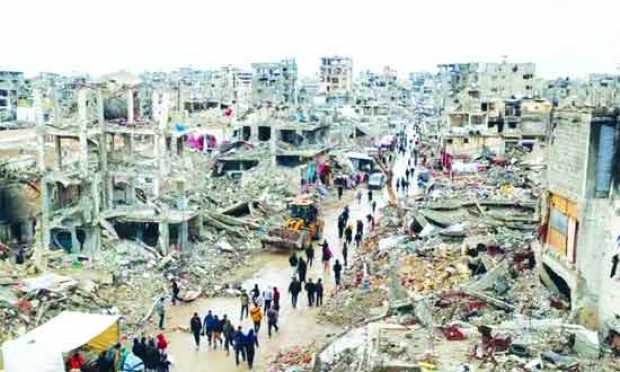

গাজা উপত্যকাজুড়ে কয়েক দিন আগে দেখা গেল, উদ্বাস্তু হওয়া প্যালেস্টাইনিদের উচ্ছ্বাস, সেই সঙ্গে পরিবার ও স্বজনের সঙ্গে অশ্রুসিক্ত চোখে পুনর্মিলনের অভূতপূর্ব সব দৃশ্য। গাজায় টানা ১৫ মাস ইসরায়েলের তান্ডব চলার পর হামাসের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতির সুফল হিসেবে উপত্যকার দক্ষিণ থেকে উত্তরে নিজেদের বিধ্বস্ত বাড়িঘরে ফিরতে পেরেছেন তারা।

প্যালেস্টাইনিদের ইতিহাসে বাস্তুচ্যুত হয়ে আবার নিজ বাড়িঘরে তাদের ফিরতে পারার এমন বিরল ঘটনাকে অভিনন্দিত করেছেন অধিকারকর্মীরা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প উল্টো অবস্থানে। তিনি গাজা খালি করে এখানকার সব বাসিন্দাকে প্রতিবেশী দেশ মিশর ও জর্ডানে পাঠাতে চান।

দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ২৫ জানুয়ারি ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘আমি চাই মিশর (গাজা থেকে) আরও মানুষ (প্যালেস্টাইনি) নিয়ে যাক। আপনারা সম্ভবত ১৫ লাখ মানুষের কথা বলছেন। তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গাজা খালি করতে হবে আমাদের।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘গাজার বাসিন্দাদের সাময়িক সময়ের জন্য বা স্থায়ীভাবে এসব দেশে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। সত্যিকার অর্থে এটা (গাজা) এখন একটি ধ্বংসযজ্ঞ। প্রায় সবই ধ্বংস হয়েছে। মানুষ মারা যাচ্ছে।’

বিশ্লেষকদের মত, ট্রাম্পের এমন প্রস্তাব জাতিগত নির্মূলের শামিল হতে পারে। কিন্তু এ অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে এর বাস্তবায়ন হওয়ার সম্ভাবনা কম। গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আরব সেন্টার ওয়াশিংটন ডিসির ফিলিস্তিন/ইসরায়েল কর্মসূচির প্রধান ইউসুফ মুনায়ার বলেন, সব নীতিনৈতিকতা ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করায় ট্রাম্পের ‘ভয়ানক’ বিবৃতির নিন্দা জানানো উচিত।

ট্রাম্পের এ বিবৃতিকে একধরনের সংশয়ের সঙ্গেও গ্রহণ করা দরকার বলে মন্তব্য করেন এই বিশ্লেষক। তিনি বলেন, গাজায় প্যালেস্টাইনিদের ওপর জাতিগত নির্মূল চালানোর ধারণাটা নতুন নয়। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই এমন ধারণার প্রচার চালানো হচ্ছে।

তবে গাজার সঙ্গে সীমান্ত থাকা একমাত্র আরব দেশ মিসর উপত্যকাটি থেকে প্যালেস্টাইনিদের সরিয়ে দেওয়া নিয়ে ট্রাম্পের বক্তব্যকে দ্রুতই নাকচ করে দিয়েছে। আবার, একই রকমের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে অধিকৃত পশ্চিম তীরের কাছের দেশ জর্ডানও। এতে ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে উভয় দেশের অবস্থান পরিষ্কার।

ইউসুফ মুনায়ার বলেন, দুই দেশের এ অবস্থান যে শুধু প্যালেস্টাইন বিষয়ে তাদের অনুভূতি বা তারা ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন সংকটকে যেভাবে দেখে থাকে, তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, তা নয়। তিনি বলেন, এটি দেশ দুটির জাতীয় নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের সঙ্গেও যুক্ত। এ নিয়ে তারা কোনো ছাড় দেবে না।

মিসর ও জর্ডানের ‘না’

২৯ জানুয়ারি মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, গাজা থেকে প্যালেস্টাইনিদের তাড়িয়ে দেয়ার কোনো প্রচারণায় তার দেশ অংশ নেবে না। তাদের বাস্তুচ্যুতিকে অবিচার আখ্যা দিয়ে মিসরের নিরাপত্তার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

প্রেসিডেন্ট সিসি বলেন, ‘মিসরের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘিœত হতে দেয়া বা এ ব্যাপারে নমনীয়তা না দেখানোর বিষয়ে মিসরের জনগণকে আমি আশ্বস্ত করছি।’ সিসি আরও বলেন, যদি বাস্তুচ্যুত প্যালেস্টাইনিদের তিনি গ্রহণ করতে চান, তাহলে মিসরের জনগণ তার এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামবেন। একই রকম বক্তব্য তুলে ধরে জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেছেন, এ বিষয়ে তার দেশের অবস্থান ‘অপরিবর্তনীয়’।

ইসরায়েলসহ কিছু মিত্রদেশের কাছ থেকে ডনাল্ড ট্রাম্প তার বক্তব্যের জন্য প্রশংসা কুড়ালেও বিশ্লেষকেরা বলছেন, মিসর ও জর্ডানের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রয়েছে, যা গাজা থেকে বাস্তুচ্যুত প্যালেস্টাইনিদের গ্রহণ করার সম্ভাবনা দূর করবে।

উভয় দেশের আশঙ্কা, বাস্তুচ্যুত প্যালেস্টাইনিদের গ্রহণ করলে নিজেদের জনগণের কাছ থেকেই প্রতিরোধের মুখে পড়বে সরকার। প্যালেস্টাইনিদের জাতিগতভাবে নির্মূলে যেকোনো ধরনের ভূমিকা রাখাকে দেশ দুটির জনগণ প্যালেস্টাইন ইস্যুতে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখবেন। আর প্যালেস্টাইন সংকট হলো মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রীয় ইস্যু।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, উপরন্তু, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধারাসহ বাস্তুচ্যুত লাখ লাখ প্যালেস্টাইনির ঢল মিসর ও জর্ডানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা অবকাঠামো অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

ন্যান্সি ওকাইল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ‘সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসি’র সভাপতি। তিনি বলেন, ট্রাম্পের মন্তব্য দৃশ্যত প্রকৃত কোনো কৌশলের ওপর ভিত্তি করে দেয়া নয়। তিনি বলেন, ‘মিসর সরকার, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট আল-সিসি এ বিষয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্যালেস্টাইনিদের বাস্তুচ্যুতি মেনে না নেয়ার ব্যাপারে অনড় তিনি। এটাই রেডলাইন (শেষ সীমা)। এটা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই।’

কুইন্সি ইনস্টিটিউট ফর রেসপনসিবল স্টেটক্রাফটের গবেষণা ফেলো অ্যানেল শেলিন বলেছেন, ট্রাম্পের প্রস্তাবে জনগণ উদ্বিগ্ন হতে পারেন, কিন্তু তিনি তার নীতির কারণে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হবেন, সেটি হয়তো পুরোপুরি বিবেচনায় আনতে পারছেন না।