উপ-সম্পাদকীয়

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও চেতনার অন্বেষণে

শেখর ভট্টাচার্য

আটচল্লিশ থেকে সূচিত হওয়া আন্দোলনের কী এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যে কারণে ভাষা আন্দোলনের আলোচনা শুরু করতে মানুষ আটচল্লিশকে ভিত্তি ধরে এগিয়ে যান?

ভাষা আন্দোলন নিয়ে অধিকাংশ আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৮ সাল থেকে; কারণ সেই বছর ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলন নিয়ে বাঙালি প্রথম রাজপথে নেমেছিল। বিশ্লেষক, গবেষকেরা এটারও পটভূমি অনুসন্ধান করে বেড়ান। পাকিস্তানের কাঠামোতে ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে বাঙালিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে আন্দোলনের সূচনা ঘটায় তারও একটি পটভূমি আছে। ইতিহাস অনুযায়ী শূন্যে বা অনন্তে কিছু ঘটে না, পটভূমির প্রয়োজন হয়। ভাষা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়ায় এ আন্দোলনের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটকে আমরা এড়িয়ে যাই, অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনালোচিত এবং অনালোকিত থেকে যায়।

ভাষা আন্দোলন অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা আন্দোলন নয়, এর প্রেক্ষাপট অত্যন্ত বিস্তৃত। এ আন্দোলনের বা ভাবাবেগের সূচনা যে মধ্যযুগ থেকে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। ভাষার জন্য বাঙালির ভালোবাসা অবচেতন মনে চিরকাল জাগ্রত ছিলো সেটি আমরা টের পাই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকশিত হওয়ার পথের বাঁকে বাঁকে। লেখাটিতে সাতচল্লিশ পূর্ব সময় অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকে পাকিস্তানের জন্মের অব্যাবহিত পূর্বের এবং পরের মাতৃভাষা আন্দোলনের পটভূমি নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আটচল্লিশ থেকে সূচিত হওয়া আন্দোলনের কী এমন বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যে কারণে ভাষা আন্দোলনের আলোচনা শুরু করতে মানুষ আটচল্লিশকে ভিত্তি ধরে এগিয়ে যান। একটি বিষয় আমরা খুব ভালো করেই জানি যে মধ্যযুগ থেকে বাঙালির মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা ছিলো সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। মা, মাতৃভূমি, মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার যে সংস্কৃতি, সে সংস্কৃতি বাঙালিকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে নিজেদের ভাষার ব্যবহার এবং এর সমৃদ্ধি সাধনের জন্য। ভাষার প্রতি ভালোবাসা যতটুকু বাঙালি জাতিসত্তার প্রতি ভালোবাসার আকরে পরিপূর্ণ ছিলো রাজনৈতিক অধিকারের হিসেবে ঠিক ততটুকু ছিলো না। সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে যখন রাজনৈতিক উপাদান যুক্ত হলো তখন ভাষার প্রতি ভালোবাসাকে বাঙালি তার আত্মাধিকার হিসেবে ভাবতে শুরু করলো। ভাষার সমৃদ্ধির জন্য বাঙালির সচেতনতার সাথে সাতচল্লিশ পরবর্তী সময়ে যখন রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টি যুক্ত হলো তখনই ভাষা কেন্দ্রিক ভাবাবেগের মোড় ঘুরে গেলো। অধিকার আদায়ের আন্দোলন তখন অনেকটা দৃশ্যমান হলো। মধ্যযুগ থেকে ১৯৪৭-এর পূর্ব পর্যন্ত সময়ে স্বজাতির জন্য ভূখ- কিংবা বাংলাকে রাজভাষা করার সুনির্দিষ্ট চিন্তার কোন প্রতফলন আমরা দেখতে পাই না।

বাংলা ভাষার প্রতি শাসকদের অবহেলা, অবজ্ঞার প্রমান বহু পূর্ব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষাকে অবহেলা করার যে প্রবণতা, তা যে শুধু ব্রিটিশ শাসিত ঔপনিবেশিক এবং পাকিস্তানশাসিত অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক যুগে সম্প্রসারিত হয়েছিল তা নয়। এর বহু পূর্ব থেকে, বিশেষ করে তুর্কি শাসনের সময় থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ ধারণা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। মধ্যযুগে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে কবি আবদুল হাকিম তার ‘বঙ্গবাণী’ শীর্ষক এক কবিতায় লিখেছেন : ‘যেসব বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী, সেসব কাহার জনম নির্ণয় ন জানি।’ এটি যে শুধু একটি ব্যঙ্গার্থক কথোপকথন বা কোনো রচনার পঙ্ক্তি ছিল তা নয়, এই কবিতাটি ছিল অপশাসন এবং বাংলা ভাষা অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও প্রতিবাদের সহজ প্রকাশ। মধ্যযুগ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ, ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে যখন বাঙালি স্বপ্নের স্বভূমি পাকিস্তানে প্রবেশ করে তখন রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্র দ্রুত বাঙালির সামনে উন্মোচিত হয় ভাষার প্রশ্নে। পাকিস্তান নামক অলীক স্বপ্ন ভঙ্গ এবং জাতিসত্তার ঐতিহ্য অন্বেষণের পরে বাঙালি সাংস্কৃতিকভাবে স্বভূমে ফিরে আসে। বাঙালি জাতি সত্তার স্বরূপ স্ফটিক স্বচ্ছভাবে নিজেদের সামনে উপস্থিত হওয়ার ফলে জাতি হিসেবে বাঙালি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। জাতিসত্তার গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে ফিরে আসাকেই ভাষা আন্দোলনের সবচেয়ে বড় গবেষক বদরুদ্দীন উমর বলেছেন বাঙালির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

বাঙালির মানস জগতে স্বদেশে প্রত্যবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো মধ্যযুগ থেকে কিন্তু যখন নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশীদার হওয়ার সময় বাঙালি ১৯৪৭ সালের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে সুসংগঠিত চিন্তার ফলে সংস্কৃতি এবং রাজনীতির স্বতঃস্ফূর্ত সমন্বয় ঘটে। ‘আমার রাষ্ট্র, আমার ভাষা, আমার মানুষ’ এরকম একটি বোধ পাকিস্তান আন্দোলনকারী বাঙালিদের একটি অংশের ভেতর জাগ্রত হয়ে ওঠে। পাকিস্তান লাভের অব্যবহির পূর্বে সাতচল্লিশের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ডক্টর জিয়াউদ্দিন দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করলেনÑ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। সেই সময়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেলেন যে, বাংলা রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। যুক্তিটা কি? যুক্তি হচ্ছে, পাকিস্তানি নাগরিকদের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। অর্থাৎ পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা। এ সময়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাই আটচল্লিশের ১১ মার্চের পটভূমি তৈরিতে সহায়তা করে। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সাতচল্লিশের পয়লা সেপ্টেম্বর ঢাকায় তমদ্দুন মজলিস নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা লাভ। তমদ্দুন মজলিস ভাষাকেন্দ্রিক বিতর্কের ভিত্তিতেই সৃষ্টি হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বর সাতচল্লিশে তমদ্দুন মজলিস একটা পুস্তিকা প্রকাশ করে। মূল বিষয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু। বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা লিখেছিলেন এই পুস্তিকাটিত। এই পুস্তিকাতে আবুল মনসুর আহমেদে বাংলা কেন মাতৃভাষা হবে এর পেছনের যুক্তি হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়গুলো উত্থাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘যদি পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষা চালু হয় তাহলে রাতারাতি বাঙালিরা অশিক্ষিত জাতিতে পরিণত হবে।’

ভাষা নিয়ে তমদ্দুন মজলিসের নানা গঠনমূলক আলোচনা, পুস্তিকা প্রণয়ন এবং যুক্তিসঙ্গত কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরা এর সাথে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সংহতি ঘোষণা করে কর্মসূচি প্রণয়নের কারণে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ তড়িত ঢাকা সফরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, এটি ছিল মুহম্মদ আলী জিন্নাহর শেষ ঢাকা সফর। জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে বলেছিলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কার্জন হলে ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ জিন্নাহর বক্তৃতা চলাকালে ছাত্ররা তার সামনে তীব্র বিরোধিতা করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তরুণ বয়সের ভাষা মতিন। তিনি ছোটোখাটো মানুষ, চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতে থাকেন। অন্যরাও সমস্বরে প্রতিবাদ করতে কুন্ঠিত হননি। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সেই সময়ে কয়েক মিনিট চুপ করে ছিলেন। তার মুখের ওপরে এমন প্রতিবাদ তিনি কোনোদিন দেখেননি। পরে তিনি বক্তৃতা শুরু করেছেন, তবে তার মূল বক্তব্যই ছিল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই হলো পাকিস্তান লাভের অব্যবহিত পরে এবং পাকিস্তান পূর্ব সময়ে ভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং মাতৃভাষার অধিকার আদায় আন্দোলনের অতি সংক্ষিপ্ত পটভূমি।

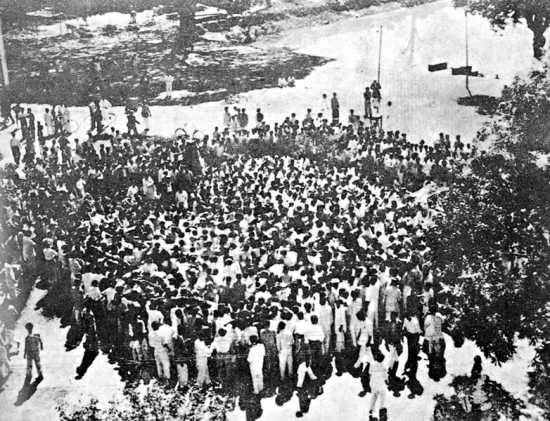

কী ঘটেছিলো ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। আন্দোলনের মাঠে তখন তুমুল জনপ্রিয় ছাত্র নেতা শেখ মুজিব। আন্দোলনের মোড় ঘোরানো ঘটনার শুরু তখন থেকেই। এ বিষয়ে সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য আমার পাই তার লেখা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সেই দিনটির এতো জীবন্ত বর্ণনা আমরা কোথাও খুঁজে পাইনি। ‘১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে বাংলা ভাষা দাবি’ দিবস ঘোষণা করা হলো। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ওই তারিখের তিন দিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম। ১১ মার্চ ভোরবেলা শত শত ছাত্রকর্মী ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করল। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে কোনো পিকেটিংয়ের দরকার হয় নাই। সমস্ত ঢাকা শহর পোস্টারে ভরে ফেলা হলো। অনেক দোকানপাট বন্ধ ছিল, কিছু খোলাও ছিল। সকাল আটটায় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে ছাত্রদের উপর ভীষণভাবে লাঠিচার্জ হলো। একদল মার খেয়ে স্থান ত্যাগ করার পর আরেকদল হাজির হতে লাগল। ফজলুল হক হলে আমাদের রিজার্ভ কর্মী ছিল। এভাবে গোলমাল, মারপিট চলল অনেকক্ষণ। নয়টায় ইডেন বিল্ডিংয়ের সামনের দরজায় লাঠিচার্জ হলো। খালেক নেওয়াজ খান, বখতিয়ার (এখন নওগাঁর অ্যাডভোকেট), শহর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ ওয়াদুদ গুরুতররূপে আহত হলো। অনেক কর্মী আহত হয়ে গেছে এবং সরে পড়ছে। আমি জেনারেল পোস্ট অফিসের দিক থেকে নতুন কর্মী নিয়ে ইডেন বিল্ডিংয়ের দিকে ছুটেছি, এর মধ্যে শামসুল হক সাহেবকে ইডেন বিন্ডিংয়ের সামনে পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। গেট খালি হয়ে গেছে। তখন আমার কাছে সাইকেল। আমাকে গ্রেফতার করার জন্য সিটি এসপি জিপ নিয়ে বার বার তাড়া করছে, ধরতে পারছে না। এবার দেখলাম উপায় নাই। একজন সহকর্মী দাঁড়ান ছিল তার কাছে সাইকেল দিয়ে চার পাঁচজন ছাত্র নিয়ে আবার ইডেন বিল্ডিংয়ের দরজায় আমরা বসে পড়লাম এবং সাইকেল যাকে দিলাম তাকে বললাম, শীঘ্রই আরও কিছু ছাত্র পাঠাতে। আমরা খুব অল্প, টিকতে পারব না। আমাদের দেখাদেখি আরও কিছু ছাত্র ছুটে এসে আমাদের পাশে বসে পড়ল। আমাদের ওপর কিছু উত্তম-মধ্যম পড়ল এবং ধরে নিয়ে জিপে তুলল।’

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছিলো ইতিহাসের গেইম চেঞ্জিং বা মোড় ঘোরানো একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন; তবে এ দিনটির ভেতরে ভাষা আন্দোলনের সম্পূর্ণ পটভূমি খোঁজা যুক্তিসঙ্গত নয়। মাতৃভাষা আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়েছিলো মধ্যযুগ কিংবা তারও পূর্বে বাঙালির ভাষা সংস্কৃতির প্রতি ‘ভালোবাসার সংস্কৃতি’ থেকে। তবে এ কথা সবাই মেনে নেন ভাষা আন্দোলনের চেতনাই পরবর্তীকালে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং এর মধ্য দিয়ে বাঙালি ক্রমান্বয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথে হাঁটতে শুরু করে। এ চেতনার বিকাশে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আকাক্সক্ষা হাজারগুণে বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির গণচেতনার সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার, স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ মাইলস্টোন।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক]

-

বই পড়ে কী হবে

-

জনস্বাস্থ্যের আরেক আতঙ্কের নাম ডিমেনশিয়া

-

ভারতে সঙ্ঘের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

-

রম্যগদ্য : “বঙ্গ হবে কলিঙ্গ”

-

আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণে উদ্যোগ নিন

-

প্রযুক্তি, জলবায়ু ও জনসংখ্যার মোকাবিলায় উন্নয়নশীল অর্থনীতির

-

চাই একটি জাতীয় ভাষানীতি

-

অস্বাভাবিকের চেয়ে অস্বাভাবিক বায়ুদূষণ

-

আদিবাসীদের কাঁটাতারে বন্দি জীবন

-

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজন : বাংলাদেশের কৌশল

-

শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে

-

আর জি কর ঘিরে শাসক কৌশল প্রসঙ্গে

-

নিজের পথে ইউরোপ

-

এই দাহ্য আগুন কি বিপ্লবী হতাশার বাহ্য রূপ

-

ভূমিজ বাঁওড় মৎস্যজীবীদের সমাজভিত্তিক সমবায় মালিকানা

-

মব থামাবে কে?

-

ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের সংস্কার

-

ফিরে দেখা বসন্ত উৎসব

-

এক যে ছিল স্বৈরাচারের আশির দশক!

-

রম্যগদ্য : কানামাছির রাজনীতি

-

চেকের মামলায় জেল খাটলেও টাকা আদায়ের আইনি প্রক্রিয়া

-

প্রতিক্রিয়াশীলতার ছায়াতলে কেবলই অন্ধকার

-

স্মরণ : গুরু রবিদাস জী

-

মাঘী পূর্ণিমা : সম্প্রীতির মধুময় স্মৃতি

-

ট্রাম্পের গাজা পরিকল্পনার বিপজ্জনক বাস্তবতা

-

পুলিশে কেমন সংস্কার চাই?

-

সত্যিই কি ইউএসএআইডি বন্ধ হয়ে যাবে

-

রম্যগদ্য: “গো টু দ্য ডেভিল”