সংবাদ-এর সঙ্গে সম্পর্ক

কাজী তামান্না

‘সংবাদ’ পত্রিকার সঙ্গে আমার আজীবনের সম্পর্ক। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই বাড়িতে সংবাদ পত্রিকার অবাধ দ্বার দেখে আসছি। এই একটি পত্রিকার সঙ্গে এ দেশের ইতিহাস জড়িত। দেশ ভাগের তৃতীয় বছরেই সংবাদের আবির্ভাব। প্রথমে এটা শাসকগোষ্ঠী মুসলিম লীগের পত্রিকা ছিল। পরে প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন খায়রুল কবির সাহেব পত্রিকাটি কিনে নেন। তখন থেকে এই পত্রিকার সঙ্গে এ দেশের সাধারণ মানুষের যেন আত্মার সম্পর্ক। পাকিস্তান আমলে মুষ্টিমেয় কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা ছিল- ইত্তেহাদ, পূর্বদেশ, ইত্তেফাক, ইংরেজি Pakistan Observer, Morning News, ট্রাস্টের দৈনিক বাংলা প্রমুখ। কিন্তু সব পত্রিকার সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, রিপোর্টার সব বিজ্ঞ, মানবতাবাদী সাংবাদিক ছিলেন। ইত্তেফাকের তোফাজ্জল হোসেন, সিরাজউদ্দিন হোসেন, Observer-এর আবদুস সালাম, ওবায়েদ-উল হক, পূর্বদেশের কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, মওলা চৌধুরী, মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী, সংবাদের জহুর হোসেন চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, সৈয়দ নুরুদ্দীন, রনেশ দাশগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত, বজলুর রহমান- এঁরা সবাই আমাদরে প্রণম্য। সত্যভাষণে কারও কলম কখনও কাঁপেনি। এদেশে যখনই বাঙালির বাঙালিত্বে আঘাত এসেছে, শাসকগোষ্ঠীর কালো হাতের থাবায় সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যে রূপ দিতে চেয়েছে- সংবাদপত্রের নির্ভীক সাংবাদিক সৈনিকরা মেরুদণ্ড সোজা করে জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছে। তাই দেশ স্বাধীনের প্রাক্কালে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এদের ওপর খড়গহস্ত হতে কার্পণ্য করেনি। পঞ্চাশ, ষাটের দশকের প্রগতিশীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য পাস করা মুক্তবুদ্ধির তরুণরা জীবনধারণের জন্য খণ্ডকালীন চাকরির সন্ধানে দৈনিক পত্রিকায় ধরণা দিতেন। এবং সংবাদ পত্রিকা প্রায় সবার জন্য খোলা থাকত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল প্রাণবন্ত যুবকদের পদচারণায় সংবাদ অফিস মুখরিত থাকত। পরবর্তীকালে তারা সমাজের স্ব স্ব স্থানে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

পত্রিকার সম্পাদকরা দিল খোলা, সকলকে হাতে-কলমে সাংবাদিকতা শেখানোর মনোবৃত্তি নিয়ে কাগজ সম্পাদনা করতেন। জাঁদরেল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সম্পাদকরা সকলের ধরাছোঁয়ার মধ্যেই থাকতেন। পত্রিকা অফিসে রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থার সুবাতাস বইত। সাধারণত মালিকপক্ষ, পত্রিকার পলিসির ওপর খবরদারি করতেন না। সম্পাদকের সেই স্বাধীনতা ছিল।

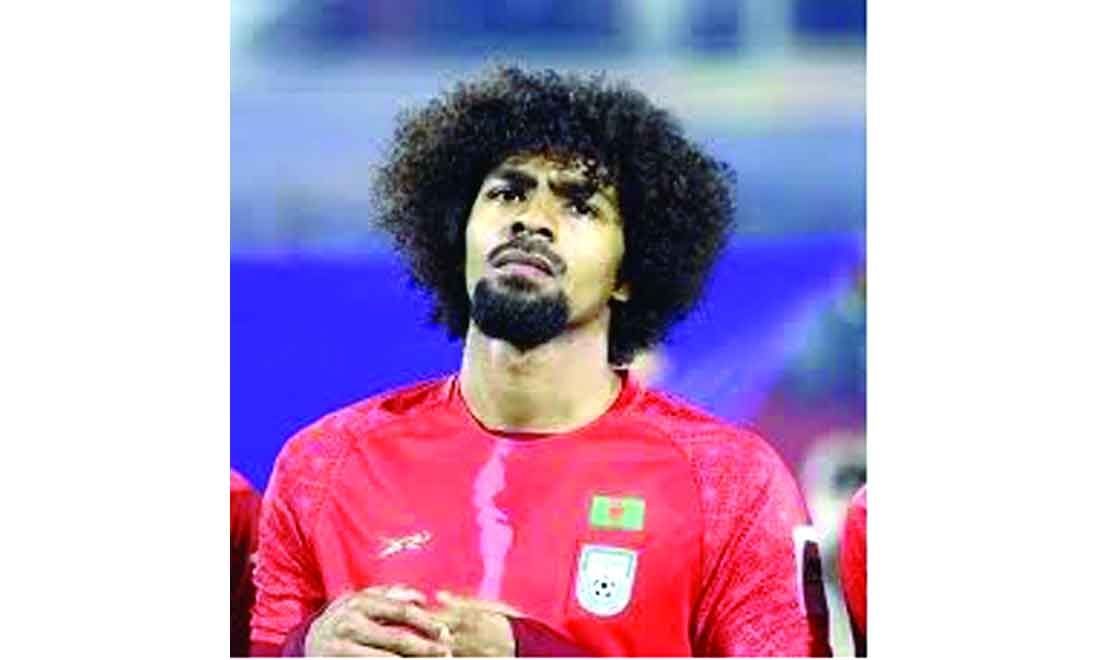

পূর্ব পাকিস্তানের তিন মহারথী সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, আবদুস সালাম ও জহুর হোসেন চৌধুরীর মাঝে প্রাণশক্তি ছিলেন জহুর হোসেন। আমার আব্বা সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের সুবাদে তাকে খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি তখন সংবাদের সম্পাদক। মাথাভরা এলোমেলো চুল, সাদাসিধে কাপড় পরা। হাতে সর্বক্ষণ সিগারেট। জহুর চাচাকে আমরা সব সময় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনেছি। কাপের পর কাপ চা খাচ্ছেন আর রসিকতার ছলে সমাজের কলুষতা কূপমণ্ডূতার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। অনেক কথার তোড়ে সব কিছু বলতে চাইতেন। কঠিন, অপ্রিয় সত্য কথা অনায়াসে বলতেন, সব কথা বুঝতে পারতাম না। একটা কথা তিনি প্রায় খুব জোর দিয়ে বলতেন, আমরা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করেছি। তার প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতেই হবে। এমন প্রাণখোলা মানুষ খুব কম দেখেছি।

১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর গুলিতে ছাত্র নিহত হওয়ার প্রতিবাদে সাংবাদিক কাজী মোঃ ইদরিস ২২ ফেব্রুয়ারি পত্রিকা বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ পত্রিকা প্রকাশ থেকে বিরত থাকেননি। পরদিন সাধারণ ক্ষুব্ধ জনতা বংশালে সংবাদ পত্রিকা অফিসে আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে দেয়। ১৯৭১-এর ২৬ শে মার্চ বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী সংবাদ ও ইত্তেফাক অফিস পুড়িয়ে একেবারে ছারখার করে দেয়। ইত্তেফাক অফিসে চারজন ও সংবাদে শহীদ সাবের দগ্ধ হয়ে মারা যান। স্বাধীনতার পর থেকে জহুর হোসেন চৌধুরী সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন এক অধ্যাদেশ বলে সংবাদ-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর এক ভয়ংকর রাজনৈতিক আলোড়ন ও পরিবর্তনের পর ওই বছর সেপ্টেম্বর থেকে ‘সংবাদ’ পুনঃপ্রকাশিত হতে শুরু করে। সংবাদ-এর সম্পাদক আহমদুল কবিরের একক চেষ্টায় সংবাদ তার আদর্শের পথে নতুন গতিবেগ খুঁজে পায়। পাঠক খুঁজে পায় এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নতুন রূপ। সম্পাদকের অনুরোধে জহুর চাচা ‘দরবার-ই-জহুর’ নামে একটি কলাম লিখতে রাজি হন। লেখার শিরোনামের সঙ্গে লেখকের আয়েশি ঢঙের একটি ছবি এবং একটি গড়গড়া থাকত। মজলিশি একটা ভাব আর কি। তবে হালকাভাবে গভীর সিদ্ধান্ত নিয়ে লেখাটা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তাঁর ‘দরবার-ই-জহুর’ বৈঠকি সুরে এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি, পকিস্তান নামক রাষ্ট্রের স্বরূপ আর তার পেছনে নবাব নাইট ধনিক মুসলিমদের মূল লক্ষ্য তিনি নানা উপলক্ষে তুলে ধরেছেন। ষাটের দশকে দ্রুত সংগঠিত রাজনৈতিক উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুুল দিনগুলোতে তার পাশাপাশি যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে সংবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন আরেকজন প্রগতিশীল সাংবাদিক তথা বামপন্থি রাজনৈতিক নেতা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ শহীদুল্লা কায়সার। রাজনৈতিক দিক থেকে সহযাত্রী এ দু’জনের আন্তরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল এবং বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংবাদের ভূমিকায় তার প্রতিফলন ঘটেছিল। শহীদুল্লা কায়সারের মতো এত সমাজ সচেতন সাহিত্যিক সাংবাদিক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে খুব কম এসেছেন। সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে এমন গভীর বোদ্ধা একজন মানুষ, লেনিন জন্মশত বার্ষিকীতে পল্টন ময়দানে নিজের লেখা এবং পরিচালনায় অভূতপূর্ব এক ছায়ানাট্য করিয়েছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তাতে অংশ নিয়ে দেখেছি, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে প্রায় একশ’ কলাকুশলী নিয়ে কী অসাধারণ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। সে এক সময় গেছে নিজস্ব স্বচ্ছ পরিষ্কার চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটত প্রকৃত প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে। আমরা তাঁদের হয়তো সঠিক মূল্যায়ন করতে পারিনি। শত্রুরা ঠিকই চিনেছে তাই স্বাধীন দেশের মাটিতে তার স্থান হয়নি। প্রগতিশীল লেখক ও কবি সৈয়দ নুরুদ্দিন এ দেশের সাংবাদিকতার পথিকৃৎদের অন্যতম এবং দীর্ঘকাল সংবাদের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য সমাজবাদী, সংস্কৃতমনা সকলের প্রণম্য রণেশ দাশগুপ্ত। যেমন রাজপুত্রের মতো চেহারা তেমনি মিষ্টি মনকাড়া কথাবার্তা। জানি না কী অজ্ঞাত কারণে ’৭৫-এ সংবাদ ছেড়ে আমৃত্যু পশ্চিম বাংলায় থেকে গেলেন। আমরা কেউ তাঁর অভিমানের জায়গাটা স্পর্শ করতে পারিনি। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদরিস সংবাদ পত্রিকায় নিয়মিত চাকরি করেননি- কিন্তু পঞ্চাশের দশকে সংবাদে তাঁর ক্ষুরধার সম্পাদকীয় এদেশের মানুষকে যে মুক্তির আস্বাদ দিয়েছিল, মধ্যবিত্ত জীবনধারার চলার পথকে মসৃণ করার প্রয়াস পেয়েছিল তা এ দেশের সংবাদপত্রে বিরল। সদ্যপ্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, তাঁকে একজন ‘রাগী সজ্জন’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি হাতে ধরে সাংবাদিকতার ভাষা, বিষয়, শব্দ চয়ন, গতিধারা তরুণ শিক্ষানবিশদের শিখিয়েছেন। মৃত্যুর নয় বছর পর ১৯৮৪ সালে ইসলামাবাদে নিযুক্ত বাংলাদেশের First Secretary প্রয়াত আনিস চৌধুরী কাজী ইদরিসের বড় মেয়ে কাজী মদিনাকে লেখা একটা চিঠিতে তার চরিত্রের একটা দিক চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। লিখেছেন, ‘সেতো প্রায় প্রাচীনকালের কথা। যখন চাকরি করতাম সংবাদে আর ইদরিস ভাই আমাদের সাক্ষাৎ গুরুজন। যে যার সম্পাদকীয় খসড়া নিয়ে হাজির হতাম তার কাছে। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ফজলে লোহানী এবং আমি। ইদরিস ভাই প্রথমেই চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলতেন না, না। এটা হলো না। আসল ব্যাপারটাই তোমরা বুঝতে পারনি। তারপর চশমা খুলতেন, পানের খিলি মুখে পুরতেন এবং অতিশয় স্নেহ ও সহানুভূতির আড়ষ্ট একটি জিজ্ঞাসা আমাদের হতবাক করে দিত; তোমরা খেয়েছ? এরকম যে হতো না, তা নয়। হোস্টেলে থাকতাম- পত্রিকায় চাকরি, অনিয়মিত বেতন- সুতরাং। তবু একদিন ছিল না, ইদরিস ভাই কুশল জিজ্ঞাসা না করতেন। নিজেই সিঙ্গাড়ার অর্ডার দিতেন। বলা বাহুল্য... প্রেসের ঘন ঘন তাগাদার ফলে রাত বারোটা অবধি ইদরিস ভাই-এর সংশোধিত সম্পাদকীয়টি যখন হাতে আসত প্রায় গোটাটাই লাল কালিতে জর্জরিত। ধরতে গেলে সবটাই ইদরিস ভাইয়ের লেখা। আমরা তিনজন তিনজনের লেখা মিলিয়ে দেখাতাম কারটা বেশি রক্তাক্ত মানে লাল কালির আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত। তবু সেই মানুষটির কাছে যে অপার স্নেহ, মমতা, দরদ পেয়েছি আজ পর্যন্ত কারও কাছে পাইনি। স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা মেশামেশি, এমন সুন্দর সম্পর্ক এখন কি আর দেখতে পাওয়া যায়?!’ সে এক যুগ গেছে। গুরু-শিষ্যের ঐশ্বরিক সম্পর্ক। সেসব এখন কোথায় পাব। সরকারি চাকরিরত অবস্থা কাজী মোহাম্মদ ইদরিস যেসব সম্পাদকীয় লিখেছেন তা দুঃসাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

পরবর্তীতে ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ‘গাছপাথর’ নামে ও আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, সংবাদ পত্রিকায় একাধারে বহু বছর উপসম্পাদকীয় লিখেছেন। ‘গাছপাথর’ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তিনি তার প্রতিটি লেখায় সংসদীয় গণতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন এবং একমাত্র সমাজতন্ত্রই যে এদেশের হতদরিদ্র মানুষের মুক্তির পথ সে কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন। ভাষার ওপর দখল এবং নিজ বিশ্বাসে অটল থেকে এখনো তিনি বিশেষ সংখ্যা সংবাদে নিবন্ধ লিখে পাঠককে উপহার দেন।

এদেশে যখনই বাঙালির বাঙালিত্বে আঘাত এসেছে, শাসকগোষ্ঠীর কালোহাতের থাবায় সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যে রূপ দিতে চেয়েছে- সংবাদপত্রের নির্ভীক সাংবাদিক সৈনিকরা মেরুদণ্ড সোজা করে জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন

আবু জাফর শামসুদ্দীন একজন সুলেখক: সাহিত্যিক। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর লেখা উপসম্পাদকীয় সংবাদ পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। আব্বার সুবাদে তাকে চাচা বলে ডাকতাম। এমন সাবলীল ভাষায় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি এঁকেছেন যা মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ-বেদনায় ভরা গার্হস্থ্য জীবনে ঠেলে নিয়ে যেত। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় মধ্যবিত্ত জীবনে যে ঝড়ো হাওয়ায় বাঙালির সহজ সাধারণ জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসে, তা একেবারে অন্যখাতে বইতে থাকে। দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা সমাজ জীবনে সহসা নাগরিক রূপায়নের নামে মানুষের রুচিজ্ঞান ও মধ্যবিত্ত জীবনে একরকম অবক্ষয় নেমে আছে সেই সময় আবু জাফর শামসুদ্দীনের লেখার আত্মোপলব্ধিতে আমরা নিজেদের স্বরূপ দেখতে পাই। সে সময়ে প্রায় সকলের লেখাই সংবাদকে সমৃদ্ধ করেছিল। এরা স্বাধীনতার পর নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত নিয়মিত কলাম লিখে গেছেন।

আমি সংবাদে অনিয়মিতভাবে নিয়মিত লিখতে শুরু করি সেটা হলো আশির দশকের শেষার্র্ধে। ’৭৫-এর পর পরই জনাব আহমদুল কবির সংবাদের সম্পাদকের ভার নেন। এমন সদালাপী এবং অমায়িক মানুষ সহসা দেখা যায় না। তিনি নিজে তেমন লেখালেখি করতেন না, কিন্তু পত্রিকার ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করতেন না। এখনও ‘সংবাদ’ পত্রিকায় সেই স্বাধীনতা আছে। সম্পাদকীয় পাতাটা দেখতে সাদামাটা হলেও লেখনিতে গঠনমূলক সমালোচনা ঠাঁই পায়।

আমাদের মাস্টার মশাই (সন্তোষ গুপ্ত) সংবাদ পত্রিকার একটি বিরাট সম্পদ ছিলেন। ক্ষণজন্মা এই মানুষটির এত কাছাকাছি এসেছিলাম, আমার চেয়ে তাঁকে এত ভালো আর কেউ চেনেননি। মাস্টার মশাই ঝড়ের বেগে পড়তেন, লিখতেন এবং চিন্তা করতেন। এবং আশ্চর্য স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন- যা পড়তেন তাই মস্তিষ্কের-আধারে কম্পিউটারাইজড হয়ে থেকে যেত। লেখার সময় কখনো কোনো উদাহরণের জন্য বই ব্যবহার করতে হয়নি। এবং তাঁর লেখার শিরোনামগুলো ছিল কাব্যিক। বিখ্যাত দুই লাইনের কবিতাটি ‘মৃত্যুর জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ/কবরেও ঘুম ভাঙে জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট’। এই লাইন দুটি কতভাবে এদেশের কত আন্দোলনে মৃত্যুর মিছিলের পর ব্যবহৃত হয়েছে, কজনে জানে এটা কার সৃষ্টি! সৃষ্টি ¯্রষ্টাকে ছাপিয়ে গেলে সেটার স্থায়িত্ব দীর্ঘতর হয়। সকলের সন্তোষদা আমাদের মাস্টার মশাই। আশির দশকের মাঝামাঝি পুরানা পল্টনে বংশাল থেকে সংবাদ অফিস স্থানান্তরিত হয়। এখানে দোতলায় বাঁ দিকে একটি বড় রুমে, ঢুকেই সামনের টেবিলে মাস্টার মশাই, ডানদিকে বজলুর রহমান, পাশে আরেকজন বসতেন নাম ভুলে গেছি- তারপর আব্দুল কাইয়ুম (মুকুল) পরে সোহরাব হোসেনকেও দেখেছি। আজীবন সংবাদ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবেই কাজ করে গেছেন। ‘অনিরুদ্ধ’ নামে সংবাদে প্রতি শুক্রবারের তাঁর লেখার জন্য পাঠক উন্মুখ হয়ে থাকতেন। বিষয় নির্বাচনে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। সরল, স্পষ্ট ভাষা কিন্তু তা একেবারে নিরাবরণ নয়, সংবেদনশীল মনে আবেগের প্রাধ্যান্যও ছিল তাঁর কলামে। কিন্তু যুক্তিকে অগ্রাহ্য করেননি কখনো। তাঁর ‘অনিরুদ্ধ’ নাম নেওয়া সার্থক হয়েছিল। রাজনৈতিক সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস, চলচ্চিত্র, নাটক, নৃত্যকলা, সাহিত্য, চিত্রকলা- সকল, সকল বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন অপ্রতিরোধ্যে। যা সত্য বলে জেনেছেন নির্ভীক চিত্তে তাই লিখে রেখে পেছেন। আমৃত্যু তাঁর কলম চলেছে, ‘অনরিুদ্ধ’ নামের সার্থকতা পাঠক উপলব্ধি করেছেন।

সেই নব্বইয়ের দশকে কতবার সংবাদ অফিসে গেছি লেখা নিয়ে। রুমের দরজা খুলেই মাস্টার মশাইকে দেখতাম, অনামিকা এবং মধ্যম আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ধরে মাস্টার মশাই গভীর মনোযোগ দিয়ে লিখে চলেছেন- আমি রুমে ঢোকার সাথে সাথে বজলু ভাই হেসে বলতেন- এই যে নন্দিনী এসেছে এবার সন্তোষদার কারিগরি শেষ। বজলু ভাই পরম স্নেহে আজীবন আমাকে নন্দিনী বলে ডেকেছেন। সেই ছোট্ট বেলা থেকে মাস্টার মশাইকে যেমনটা দেখেছি, সেরকমই আছেন- পাতলা, লম্বা দেহ মাথার পর্যাপ্ত চুলে শুভ্রতার ছোঁয়া লেগেছে- আমাকে দেখে বলতেন জানো আমাকে সবাই দুর্মুখ বলে। তবে ‘সবাই আমাকে ভয় পায় আর আমি তোমাকে ভয় পাই’। পরে সামনের দাঁত পড়ে গিয়েছিল- বজলু ভাই ঠাট্টা করে বলতেন সন্তোষদার কথা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায় শুধু ছাত্রীই মাস্টারের কথা বুঝতে পারে। বেশ একটা লঘু বাতাস খেলে যেত। নানা ধরনের গল্পগুজব হতো। চা পুরি, সিঙ্গাড়া আসতো, মাস্টারমশাইকে শাসনের সুরে সিগারেট খেতে বারণ করতাম। বলতেন দেখ আমার ‘সলিড বডি কিছু হবে না। আমি তো ভালোই আছি। সিগারেট খায় না আমার চেয়ে ছোট কতজন মারা গেছে।’ সত্যিই মৃত্যুর এক বছরই যা রোগের সঙ্গে যুঝতে হয়েছিল। সবসময় হাতের লেখায় লেখা নিয়ে যেতাম। মাস্টার মশাই যতœ করে বানান, যতি চিহ্ন, ভাষা শব্দচয়ন অথবা ভাষা গঠনে কিছু ভুল থাকলে পরম মমতায় ঠিক করে দিতেন। এমন স্নেহের হাত আব্বা ছাড়া আর কারও কাছে পাইনি। একদিন আমাকে বললেন তোমার লেখার শিরোনাম দেখে অনেকে অনুযোগ করে আমি নাকি এসব লিখে দিই। তা আমি বলেছি, আমাকে অনুসরণ করে কিন্তু অনুকরণ করে না। সেই ছাত্র শিক্ষকের স্নেহ-ভালোবাসা শ্রদ্ধাভক্তির দিনগুলি হারিয়ে গেছে। তখন লেখার জন্য তিনশো টাকা সম্মানী পেতাম। নিরহঙ্কার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বজলুর রহমান ছাত্র অবস্থা থেকে বজলু ভাই বলে ঢেকে এসেছি কত গল্প কত তর্ক-বিতর্ক অবলীলায় চলতো। বজলু ভাই খুব বেশি লিখতেন না- কিন্তু যা লিখতেন যুক্তি দিয়ে নিজের মতো করে সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল।