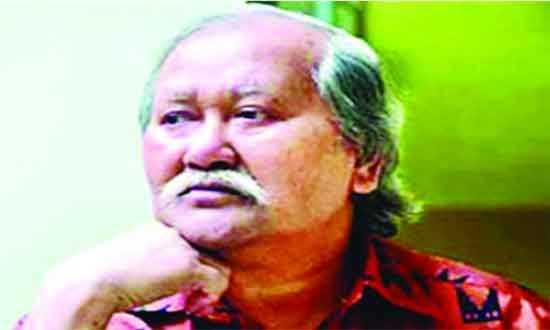

চৈত্রের কোনো এক মধ্যরাতে

দিলারা হাফিজ

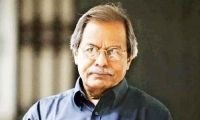

ঐতিহ্যবাহী ইডেন কলেজের স্বর্গোদ্যানে শিক্ষক হিসেবে জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে একবার যারা সেখানে পৌঁছেছে, কেউ তাকে ভোলেনি কোনোকালে।

আমি আর কী করে ভুলি!

জীবনের মূল ভূখণ্ডের ইজারা তো পেয়েছিলাম এই স্বর্গভূমির সৌভাগ্যে।

১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইডেন কলেজে যোগ দিয়েই অধ্যক্ষ আবেদা হাফিজের সুনজরে পড়ে যাই। তিনি কয়েকদিনেই জেনে যান, শ্রেণিকক্ষে জনপ্রিয় শিক্ষক আমি,তারুণ্যে ভরপুর চাপাফুলের মতো শিক্ষার্থী মাত্রই ভালোবাসে আমাকে এবং পছন্দ করে আমার টিচিং মেথট- অর্থাৎ বলা যায় শিক্ষণের কলা-শিল্প।

অধ্যক্ষ আবেদা হাফিজ একদিন ডেকে নিয়ে পুরোনো হোস্টেলের সহকারী সুপারের দায়িত্ব অর্পণ করলেন আমাকে।

বিনিময়ে দু’কক্ষ বিশিষ্ট আবাসন সুবিধা!

না চাইতেই এভাবে চলে এসেছিল সৌভাগ্যের বিবিধ নিমন্ত্রণ। এই হোস্টেলের সুপার-কোয়ার্টারে খুব নিভৃত আয়োজনে আমাদের বিয়ে হয় ১৯৮৩ সালের ১২ মে তারিখে। আমার বাবা-মা-ভাই-বোন-আত্মীয়সহ সাকল্যে ৮ জন। একমাত্র বান্ধবী ইডেনের কেমিস্ট্রি বিভাগের শিক্ষক লতিফা হক। বরযাত্রী বলতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কবির কবিতার ভক্ত, একমাত্র বন্ধু-সখা গোলাম মুস্তফা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু’দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিল ঢাকায়। দশ হাজার টাকার কাবিনে আমাদের দাম্পত্য বন্ধন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল প্রাচীন বৃক্ষে শোভিত নির্জন ছায়াঘেরা ইডেনের ঐতিহাসিক এক পুরোনো হোস্টেলের সুপার-আবাসনে।

১৯৮১ সালে এ কলেজে যোগ দেওয়ার পর থেকেই আমি ইডেনের পুরোনো হোস্টেলের সহকারী সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলাম বাড়তি কোনো ভাতা ছাড়াই। তবে হোস্টেলে ছাত্রীরা সূর্যাস্তের পরে বাঁধা সময়ের মধ্যে ফিরলো কি ফিরলো না- ঔপনিবেশিক আমলের এই আইন শিক্ষার্থীরা ঠিকঠাক মানছে কিনা- তা দেখভালের জন্যে এই ফ্রী আবাসন সুবিধা পেয়েছিলাম।

অন্তঃসারশূন্য এই দায়িত্ব ছেড়ে ওই বছরই জুলাই মাসের দিকে আজিমপুরের সরকারি পার্টি হাউজে এক রুমের বাসায় উঠে আসি কবিকে নিয়ে।

সমুখে বিশাল একটা সবুজ মাঠ ছিল বটে, কিন্তু বায়ু চলাচলহীন এক কামড়ার ঘরটি ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর, গুমোট ও বদ্ধ। গ্রীষ্মকাল এলে কবি বলতেন, এত গুমোট গরম যে, মনে হয় শরীরের চামড়াসহ খুলে ফেলি। শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আনন্দে রচিত এই ভালোবাসার ঘরেই দেবদূতের মতো আমাদের দুই পুত্র সন্তান অভিন্ন, অব্যয়ের জন্ম হয়।

অব্যয়ের জন্ম হলো ১৯৮৭ সালে ৩ ডিসেম্বরের এক শীতার্ত সন্ধ্যায়। ফলে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এ বাসায় ছিলাম আমরা।

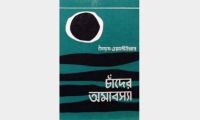

১৯৮৬ সালে ৪ জুন গরমে-ঘামে অসহনীয় এক নির্ঘুম রাতে কবি লিখলেন,

‘কোনো এক নারীর জন্যে’ শিরোনামের কবিতাটি। গুহাতুল্য এই ঘরের বর্ণনা আছে কবির রচিত উল্লিখিত এই কবিতায়, যে কবিতার নেপথ্যে ছিল, অসুন্দরকে সুন্দরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা- যার নিয়ামক কেবলই ভালোবাসা, ভালোবাসা আর ভালোবাসা। তার কয়েকটি চরণ উল্লেখ করছি:

“আমি অপেক্ষা করছিলাম চৈত্রের কোনো এক মধ্যরাতেদু’বাহু মেলে ধরে,বুকে টনটনে ব্যথা নিয়েএক পরিপূর্ণ নারীর জন্যে- যে নারী আমার ছোট এক কামড়ারগুহাতুল্য বায়ুচলাচলহীন ¤্রয়িমাণ ঘরেশতাব্দীর সুবাতাস বয়ে চলে আসবে অকাতরে;

তার গৃহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আলোরঝলকানি লেগে ঝলমল করে উঠবেঘরময় সকল আসবাব,

যার প্রতি পদপাতেসুরভিত রক্তপদ্ম ফুটে উঠবে,

আমার বিছানার প্রান্তরে বসার সঙ্গে-সঙ্গে তার নিতম্বের নিচেএকরাশ রজনীগন্ধা হেসে উঠবে-দীর্ঘদিন অবহেলা ও অযতেœ পড়ে থাকাআমার ক’টি তুচ্ছ বই সে স্পর্শ করামাত্র প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকেবসরাই গোলাপের গন্ধ বেরুতে থাকবে!

অবশেষে, এই চুম্বনরহিত ঠোঁটে সে তার ঠোঁট মেলাতেই সৌগন্ধম-িতআমার ওষ্ঠ থেকে অবিরল ধারায়নিঃসরিত হতে থাকবে গালিবের গজলের মতো কালজয়ী অনিঃশেষ পঙক্তিসমূহ”।

কবিতায় উদ্ধৃত এক কামড়ার বায়ুচলাচলহীন ¤্রয়িমাণ এই ঘরটি আমরা ছেড়ে এসেছিলাম ১৯৮৭ সালে ডিসেম্বরের শেষদিনটিতে। তখন আমার কোলের ছোট শিশু অব্যয়ের বয়স মাত্র ২৭ দিন। মোহাম্মদপুরের নূরজাহান রোডে তিন রুমের একখানা বাসা পেয়ে উঠে যাই সেখানে। তবে বহু কাঠ-খড় পুড়িয়ে কবির এক ভক্তপাঠকের বদৌলতে পেয়েছিলাম বাড়িটি। তিনি তখন গৃহায়ণেই সহকারী সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন বলে তাই সম্ভব হয়েছিল। সরকারি বাড়ি বরাদ্দ পাওয়া মানে সোনার হরিণ হাতে পাওয়া।

তবে, বর্ষাকাল আসতে না আসতেই বুঝে গেলাম ছাদে এক বিশাল ফাটল। সেখান দিয়ে ঝড়-বৃষ্টির হাওয়া-জল সবই ওপর থেকে ফ্লোরে চলে আসে দর দর করে। এ রকম ঝড়-বাদলে কবলে পড়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। কবে কোন ঝড়ে ছাদসমেত আমাদেরও উড়িয়ে নেবে- কে জানে। বসবাসের জন্যে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক।

যথারীতি সে কথা গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়কে জানালাম লিখে এবং বিকল্প বাসা বরাদ্দের মিনতিও রাখলাম পাশাপাশি। কিন্তু তারা কি আর সহজে নাক-কান নড়াতে চায় আমাদের মতো প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন কবি মানুষের কথায়। বার বার কড়া নেড়েও যখন কিছুহলো না তখন জীবন বিপন্ন হওয়ার ভয়ে, বাধ্য হয়ে আমার মাতৃকুলের পরম আত্মীয়ের শরাণাপন্ন হই। তিনি আমার খালাতো ভাই। বিচারপতি একেএম নূরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট এরশাদের মন্ত্রিসভায় তিনি তখন আইনমন্ত্রী। অন্যদিকে গৃহায়ণমন্ত্রী শেখ শহিদুল ইসলামের সঙ্গে যথেষ্ট বাহাস করে ধানম-ির বাসাটি আমাদের পাইয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়ে। বিশেষত, রফিক আজাদের মতো একজন মুক্তিযাদ্ধা কবির মুখ পানে চেয়ে। যে তার বোনের স্বামী।

ধানম-ির বাসাটি অস্থায়ী বরাদ্দ পেয়েও মনে হলো হাতে আকাশ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কবি-সাহিত্যিক মহলে রটে গেলো বাসাটি নাকি আমরা ৯৯ বছরের জন্যে লিজে পেয়েছি। আমাদের দু’জনের কারুকে মুখ ফুটেকোনোদিনও কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেটিই তারা বিশ্বাস করে গেলো। তার প্রমাণ পেলাম কবি রফিক আজাদের প্রয়াণের পরেও। টরন্টো প্রবাসী এক কবি তার বিরুদ্ধে সরকারি সুবিধা নেয়ার অভিযোগ তুলে ‘বাসা পাবার এই বিষয়টিকে’ উল্লেখ করে এরকম একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিল কবির প্রয়াণের ২/১ দিনের মাথায়।শোক-সন্তপ্ত কবি-পরিবারকে যখন মানুষ সমবেদনা জানিয়ে সান্ত¡না ও শোকবার্তা পাঠায়- তখন তিনি এভাবে আমার সন্তানদের শোকাগ্নিকে দ্বিগুণ করেছে।

যাকগে, যা বলছিলাম, নূরজাহান রোডের ভাঙা ছাদের সরকারি বাসা ছেড়ে ধানম-ির বাসায় বাস করতে শুরু করি ১৯৮৮ সালের জুলাই থেকে। তখন ছোট ছেলে অব্যয়ের বয়স আট মাস,অভিন্নের বয়স তিনের কাছাকাছি। এ বাসায় শোবার রুম দুটোই, কিন্তু বিশাল বড় একখানা ড্রইং রুম। ঠিক গ্রামের বাড়িতে আমার আব্বার বাংলা ঘরের মতো দৈর্ঘ্য প্রস্থ। তবে আমার জমিদার পিতার বাংলাঘর সাজানো ছিল জমিদারদের বৈঠকখানার মতো দুটো হরিণের শিঙে, বিশাল বড় মহিশের কালো শিঙ একখানা এবং বাঘ ও হরিণের চামড়াও ছিল তিনটে।

অন্যপাশে পেতলের শৌখিন ঢাল তলোয়ার। বর্তমান কালের সোফার মতো কোচ ছিলো ২/৩ সেট। গ্রামে বাস করলেও ড্রইং রুম মানে ছোটবেলা থেকে ওই রকম একটি দৃশ্যেই চোখ সাজানো ছিল। কিন্তু ধানম-ির এত বড় ড্রইং রুমে পাতার জন্যে কোনো সোফাসেট নেই আমাদের। গরিব কবির ঘরণী আমি, উপরন্তু নিজেও কবি। কাজেই আগের বাসা থেকে সঙ্গে করে যা নিয়ে এসেছি তাই সম্বল। চারখানা সাদা-কালো প্লাস্টিকের বেতের চেয়ার,একখানা টেবিলসহ। যা বড়লোকেরা গার্ডেন চেয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তাই আপাতত, পেতে রেখেছি। কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটটিতে আমার নিকট প্রতিবেশী হলেন একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি, তার স্ত্রীও চিটাগাংয়ের বড় ব্যবসায়ী পরিবারের কন্যা। ফলে তাদের শান-শওকতের পাশে আমাদের ড্রইংরুমটি নেহাইয়েত হতদরিদ্রের দাওয়াখানা।

এত দীনহীন যে, আমার নিজের মনে হতে থাকলো নিজেদের জন্যে না হলেও প্রতিবেশীদের জন্যে একসেট সোফা কেনা দরকার। কিন্তু টাকা পাবো কোথায়? কবির অবস্থা তো আমি জানি। তবু তার অনুমতি নিয়ে তার এক বড়ভাইতুল্য আত্মীয়ের কাছে ১০ হাজার টাকা ধারের জন্যে হাত পেতেছিলাম।

দেখি... বলেসেদিন তিনি চলে গেলেন। দীর্ঘদিন আর কিঁছুই জানালেন না। যদি ধার শোধ করতে না পারি, সে জন্যে হয়তো তিনি আমাদের ধার দিতে সাহস পাননি বলে ধরে নিলাম। কবিকে আর এ নিয়ে কিছু বললাম না।

পরের দিন এজি অফিসে গিয়ে আমার প্রভিডেন্ড ফান্ডে খোঁজ নিয়ে জানলাম, সেখানে ১১ হাজার টাকা জমেছে মাত্র। সেখান থেকে ৯ হাজার টাকা ঋণ তুলে পরের সপ্তাহে একসেট সোফা কিনে ফেললাম ঠিক ৯ হাজার টাকার মধ্যেই। ফজলে হাসান আবেদের আড়ংয়ে গেলাম একটা নকশীকাঁথা কিনে দেয়ালে টাঙাবো বলে। সেও দেখি আকাশ ছোঁয়া দাম। ফিরে এসে কালো একগজ কাপড় আর নানা রঙের সুতো কিনে বাসায় ফিরলাম। দুই/তিন মাস ধরে সেলাই করলাম নিজের আঁকা ছবি। পরে বাঁধাই করে টাঙালাম দেয়ালজুড়ে। অন্যপাশে শিল্পী কাজী হাসান হাবীবের কাছ থেকে উপহার পাওয়া তিনখানা সরাচিত্র ঝুলিয়ে দিলাম পাশাপাশি।

নিজের সূচিকর্মে নিজেই যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি কবি দম্পতির নতুন সংসারের রূপ-মাধুর্য। অর্থস্বল্পতা এবং প্রয়োজনের তাগিদ থেকে গৃহ-বিন্যাসের কলা-কৌশল পাল্টে যায় বটে, কিন্তু ইচ্ছে থাকলে স্বল্প সাধ্যের মধ্যেও যে তা সুচারুরূপে ফুটিয়ে তোলা যায়- তা নিজেকে দিয়েই বুঝেছিলাম। তবে অবশ্যইসেই সংসারখানা ভালোবাসার শিশিরে যদি সিক্ত থাকে- তবেই তা সম্ভব। তখন ভালোবাসার দিঘির জলেও অসংখ্য টলমল পদ্ম ফোটে।

কবি জীবনের শুরুতেই জানতাম, শিল্প ও শিল্পীর সঙ্গে অভাব-অনটনের বন্ধুত্ব চিরকালের। সেজন্যে কখনো দুঃখ ছিল না, কিন্তু লক্ষ্য ছিল দু’জনের অকৃত্রিম ভালোবাসায় মরু উদ্যানেও যেন ফুল ফোটাতে পারি। কবিরা যেমন ভবিষ্যৎ স্বপ্নদ্রষ্টা, তেমনি সংসার মোহিত করে স্বপ্নজাদু দেখাতেও অতুলনীয়। কবির স্বপ্নকে মন-প্রাণে বিশ্বাস করেই মূলত আমি বেঁচে ছিলাম সগৌরবে আমাদের সন্তানেরাও তেমনি।

এরকম নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সেই অভাব অনটনের সংসারে দেবদূতের মতো দু’জন সন্তান নিয়ে আমরা রচনা করেছিলাম এক স্বর্গোদ্যান।

আমি মেয়ে সন্তান বলেই কি না জানি না, খুব অল্পতেই তুষ্ট ছিলাম সারা জীবন। ছোট্ট একটা সাদা কালো টিভি, ছোট্ট একটা ফ্রিজ... তাতেই কত সুখ লুকিয়ে ছিল আমাদের জন্যে। সেই ফ্রিজের একটা তাকে এক ডজন ডিম রাখা হতো। সম্ভবত, সেদিন কাজের লোক ছুটিতে ছিল। রান্নাঘরে আমি নাস্তা তৈরি করতে করতে অভিন্নকে ডেকে ফ্রিজ থেকে ডিম আনতে বলেছি। আমার কথা মতো সেও দুটোডিম হাতে নিয়ে রান্নাঘর পর্যন্ত আসার আগেই ছোট্ট দুটো হাত গলিয়ে- পড়ে ভেঙে যায়। এই দৃশ্যে আমি আর রাগ সামলাতে না পেরে ধমক দিয়েছি ছেলেকে।

আর যায় কোথায়, কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তোলার জোগাড়। কবি তখন ডাইনিং টেবিলে বসে মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ছেলের কান্নার আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ছেলেকে সান্ত¡না দিতে দিতে বলছে-

শোন, বাবা, দুটো ডিম ভেঙেছো বলে মা বকা দিয়েছে তো!

এজন্যে এত কাঁদতে নেই।

কেঁদো না তুমি।

শোন্ বাবুন, আমার যখন অনেক টাকা হবে, তখন এক ঝাঁকা ডিম কিনে আনবো। তুমি আর আমি উঠোনের ওই সীমানা দেয়ালে ছুড়ে ছুড়ে সেগুলো ভাঙবো। তোমার মাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। কেমন? খুব মজা হবে তো তখন, তাই না?

কান্না বাদ দিয়ে অভিন্ন বিস্ময়ানন্দে আকুল। বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, হ্যাঁ, বাবা তাই কব্বো।চল তাহলে আজ আমরা দু’জনেই ডিম ছাড়াই আলুভাজি দিয়ে নাস্তা খেয়েনি। চল।এই ঘটনার পরে অভিন্ন প্রায়ই তার বাবাকে জিজ্ঞেস করতো, বাবা কবে তোমার টাকা হবে? আমরা কবে ডিম ভাঙবো, দেয়ালে ছুড়ে ছুড়ে। কখন?তর যেন আর সইতে না তার।

অভিন্নকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কবি বলতেন- হবে, হবে বাবা- নিশ্চয় আসবে সেরকম দিন আমাদের!এই তো আর ক’টা দিন অপেক্ষা করো।বাবার আশ্বাসে ঝলমল করে উঠতো তার চোখমুখ।যখন থেকে সংসারে বাবার বেকারত্ব এবং মায়ের অর্থকষ্ট বুঝতে পারার বয়স হয়েছে তার, তখন থেকে বোধ হয় এই প্রশ্নটি করতে ভুলে গেছিলো অভিন্ন নিজেও।

বিদেশে লেখাপড়ার বাসনাবোধ থেকে অভিন্ন যখন বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যায়গুলোতে আবেদন করতে শুরু করলো। সেই সব আবেদন করতে ক্রেডিট কার্ডে ১০০ অথবা ৫০ ডলার কোথাও কোথাও আগাম জমা দিতে লাগে। আমাদের কারও তো ক্রেডিটকার্ড নেই। কাজেই সমপরিমাণ টাকা নিয়ে অভিন্ন তার বড়লোক কোনো বন্ধুর বাবা বা ভায়ের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তা পরিশোধ করে। সেই রকম এক আবেদন করার সময় বাবার কাছে টাকা চেয়েছে একবার। উত্তরে বলেছে, ‘আমার কাছে তো টাকা নেই বাবা! কোথা থেকে দেবো?’

এই সময়ও সে বড় একটি ধাক্কা খেয়েছিল।

পরে আমার কাছ থেকেই টাকা নিয়ে আবেদন করেছিল। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত অভিন্নের মনে প্রশ্ন জেগেছিলো, তাহলে সব বাবাদের কাছে টাকা থাকে না কেন?বাবা, কবি বলে?এই কবি বাবা তার সন্তানের স্বপ্ন পূর্ণ করতে, সন্তানের মুখে হাসি ফোটাতেই তার শেষ সম্বল টাঙ্গাইলের ভিটে-বাড়ি বিক্রি করে অভিন্নকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন টরন্টোর স্যুলিখ বিজনেস স্কুলে। করোনাক্রান্ত এই সময়ে ঘটনাটি নতুন এক প্রসঙ্গান্তরে আবার সামনে এলো।

আমাদের ছোট ছেলে অব্যয় তখন নিজের সংসার স্প্যাডাইনাতে থিতু। দশ মিনিট হাঁটা পথের দূরত্বে অভিন্ন থাকে আইসবোট স্ট্রিটের ৪৫ তালার এক কন্ডোতে।অভিন্ন একাকী বলে তার সঙ্গেই থাকি আমি।

কিন্তু পুরো করোনাক্রান্ত সময়ে অব্যয় তার নিজ সংসারের বাজার, ভাই ও শাশুড়ির বাসার জন্যে কসকো থেকে এক যাত্রায় গ্রোসারি করে দিতো জীবনের ঝুঁকি নিয়েও। বড় লক্ষ্মী ছেলে আমার। পরোপকার করার জন্যে এক পায়ে খাড়া থাকে যেন।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের অনেককেই সে চাকরি পাইয়ে দিতে সহযোগিতা করেছে। এই করোক্রান্ত সময়ে একাই সব দায়ভার নিয়ে বাইরে যায় বিভিন্ন জনের বিচিত্র রকম কাজে। কাউকে সঙ্গে নেয় না। দোকান খোলার একঘণ্টা আগে গিয়ে সব ক্রেতার সঙ্গে অব্যয়ও লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তবে বাজার আনতে সক্ষম হয়। অভিন্নের লিস্টে সেদিন ২৪টা ডিম কেনার কথা বলা ছিল। অব্যয় ডিমের কর্নারে অবধি যেতে না যেতেই তা শেষ। তখন অব্যয় কসকো থেকে ফোন দিয়েছে অভিন্নকে।

দাদা, ওদের খুচরো ডিম শেষ। এখন ১৮০টি ডিম একসঙ্গে নিলে তবে ওরা দেবে, নচেৎ নয়। কী করবো বলো?অভিন্ন বললো, ঠিক আছে নিয়ে এসো।মা ছেলের সংসারে প্রোটিনের উৎস হিসেবে ডিমটা নিয়মিত খাই দু’জনেই। কাজেই হ্যাঁ বলা ছাড়া উপায়ও নেই। কে এনে দেবে আবার। রোজ রোজ বাইরে যাবার সুযোগ নেই, উচিতও নয়।

বাজার শেষ করে কন্ডোর নিচে এসে অব্যয় কল দিলে, অভিন্ন নিচ থেকে গ্রোসারিগুলো মস্ত এক ট্রলি করে ওপরে তুলে নিয়ে আসে। - স্নান শেষে শিশুদের মতো এক এক করে লাইসল দিয়ে মুছে নিয়ে, তবে প্রত্যেকটি আইটেম ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে।এই চিত্র করোনাকালে এখন নিত্য দিনের কর্মসূচি।আত্মঘাতী এই করোনার চাপে পিষ্ট হতে হতে ভাবি, আর নিজের মনকেই বলি যে, দুঃখ করো না মন, বাঁচো!ডিমের কার্টন থেকে ডিমগুলো ফ্রিজে তুলতে গিয়ে অভিন্ন তার ছোটবেলার সেই স্মৃতিকাত দিনে ফিরে গেলো মুহূর্তের জন্যে।বললো, মা, তোমার মনে আছে বাবার সেই ডিমভাঙা প্রতিশ্রুতির কথা? বাবার সেই এক ঝাঁকা ডিম বোধ হয় আজ কেনা হলো।মনে মনে ভাবলাম, হায়রে করোনা- তোমার কল্যাণে সুদূর শৈশবে সন্তানকে দেয়া তার কবি পিতার প্রতিজ্ঞা আজ পূর্ণ হলো মনে হয়।

চোখের জল চোখে লুকিয়ে রেখে, মুখে বললাম, বোধ হয় তাই।কবি পিতা তোমাকে ডিমভাঙা উৎসবের সে আনন্দ হয়তো দিতে পারেনি।কিন্তু আনন্দ-যাপনের জন্যে অপরূপ সব স্বপ্ন সৃষ্টি করে দিতে পেরেছে।ফড়িঙের ডানাভাঙার মতো শিশুকালে তোমার কল্পিত ডিমভাঙার স্বপ্ন পূরণ করে যেতে পারেননি বটে, অথবা ইচ্ছে করেই হয়তো এই অপচয়ের শিক্ষা তিনি দিতে চাননি- সন্তানদের।এক ঝাঁকা না হলেও ৪টি ডিম তো নিশ্চয় সন্তানের হাতে দিয়ে ভাঙাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি।

তবে অভিনব কৌশলে স্বপ্নময় এক অলৌকিক বিস্ময় জাগিয়ে সেদিনের মতো সন্তানের কান্না থামাতে পেরেছেন হৃদয়ের উষ্ণতায়।

এজন্যে বুঝি সন্তানের মনের মধ্যে শুকনো কিছু স্মৃতির পাপড়ির নিয়ে স্বপ্নফুলটি জেগে আছে বিস্ময়াভারাতুর। এর নামই কী তবে কবি-জীবন?