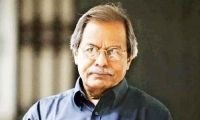

জরিনা আখতারের কবিতা আত্ম-আবিষ্কার ও মুক্তি

আমিনুর রহমান সুলতান

প্রতিটি দশকেই কবিতাকে জয় করার লক্ষ্যে কবিতার জগতে বিশেষ করে লেখালেখিতে ডুব দেন অনেকে। স্বপ্নও থাকে কবিতার জগৎকে কেন্দ্র করে। পূর্ববর্তী বা অগ্রজ কবিরা অনেকে সাফল্য অর্জন করে কবিতার বীজতলা রেখে যান। প্রেরণাদীপ্ত হন ওই বীজতলায় দাঁড়িয়ে নতুন প্রজন্মের কবিরা। নিজেকে, নিজের ভাবনাকে, অগ্রজের প্রতিষ্ঠিত কবিতার স্থাপত্যকে ভেঙেচুরে শিল্পময় করে তুলতে চান প্রতি কবিই। কিন্তু দশকের শেষ না হতেই অনেকে ঝরে পড়েন প্রাইমারি শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর মতো।

স্বমহিমায় কবিতার নদীতে পাকা সাঁতারুরূপে অগ্রসর হয়ে কবিতায় নিজের সামর্থ্যকে জানান দিয়ে যাচ্ছেন সত্তরের দশকে আবির্ভূত কবি জরিনা আখতার। বিষয় বৈচিত্র্যের প্রতিফলন রয়েছে জরিনা আখতারের কবিতায়। একটি কবিতায় জীবনের সমগ্রতাকে দেখা যাবে এমন নয়। তাৎক্ষণিক মুহূর্ত বা কোনো বিশেষ বিশেষ ঘটনার, উপলব্ধি সামগ্রিক বোধ হয়ে শব্দের শরীরে রূপ লাভ করে কোনো কোনো কবিতায়। এর মধ্যে তাঁর সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। গ্রন্থগুলো- ‘কালো ময়ূরের ডাক’ (১৯৮৬), ‘এই ছুরিই আরশি’ (১৯৮৯), ‘সেগুন মেহগনি ও অন্যান্য কবিতা’ (১৯৯৩), ‘এই আমি নিজস্ব আমি’ (২০০২), ‘জলের আরশিতে নির্নিমেষ চেয়ে থাকা একটি হিজলগাছ’ (২০১৭), ‘মৎস্যকুমারী’ (২০২১), ‘ভালো থেকো ঘুঘু পাখি’ (২০২৫)।

এছাড়া তাঁর কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ‘নির্বাচিত কবিতা’ (২০২৫) শিরোনামে।

কবিতার মধ্য দিয়ে যে অমরতা লাভ, নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে কবিতার আনন্দযাত্রায় শরিক হওয়া- তা সকল কবির পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। একাকিত্ব ঘোচানো সম্ভব করে তুলবার জন্যই জরিনা আখতার কবিতার ভেতর ডুব দিয়ে নিজের আত্ম-আবিষ্কারের সাধক হয়ে ওঠেন। আর এজন্যেই তিনি শিল্প ও কাব্যচর্চাকে আধ্যাত্মিকতায় নয়, বাস্তবতার আরশিতে নিমজ্জিত হতে চেয়েছেন। যে বাস্তবতা কবির অবস্থানের পক্ষে অনুকূল নয়, তাকেই জয় করতে চেয়েছেন। তাঁর ‘আরশিনগর’ কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কবিতাটির কয়েকটি পংক্তি তুলে ধরছি কবির কবিত্ববোধের অঙ্গীকারের অবস্থানকে বুঝবার জন্য-

অলংকার-সজ্জিত কবিতার মতো

আমার পাকঘরের জানালার পাশে

মঞ্জরি-শোভিত আমগাছটি

আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে বারবার-

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ভালোবাসার রেশ

... ... ...

একাকিত্বের বেদনা নিয়ে পাশাপাশি থেকে যায়;

... ... ...

না পারি সাজাতে সুস্বাদু খাবারে ভোরের টেবিল

না খুঁজে পাই আরশিনগর।

[আরশিনগর, জলের আরশিতে..., পৃ. ১২]

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কারণে কিংবা রাষ্ট্রীয় কারণে-‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’ এই শব্দ দুটির গুরুত্ব বেড়ে যায়। তবে যথাযথ ব্যবহার যে হয় এমন নয়। সমাজবাস্তবতার কারণে অনেক সময় ‘হ্যাঁ’-না সূচক হয় না বটে, অনেক ক্ষেত্রে ‘না’ হ্যাঁ সূচক রূপে ধরা দেয়। তবে ‘না’-এর ভেতর হ্যাঁ সূচককে খুঁজে নিতে হয়। ‘না’কে মুক্তি দিতে হয় ‘হ্যাঁ’-সদর্থক বাচকতায়। কাজটি সহজ নয়। কবির যে ‘আরশি’ এখানে ‘না’-এর বোঝাপড়া যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে কবিকে। ‘না’ হ্যাঁ হয়ে জিততে চায়। ‘না’ চিহ্নসূচক শব্দটির ভেতর হ্যাঁ-এর উল্লাসধ্বনি অনেকে শুনতে পারে না। সূক্ষ্মবোধের ভেতর দিয়েই তা আবিষ্কার সম্ভব। “‘না’ উচ্চারণের ভেতর” শিরোনামের কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য-

আমি যখন ‘না’ উচ্চারণ করি

সহস্র শক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহ আমাকে ঠেলে দেয় হ্যাঁ-এর দিকে

আমার অজান্তেই আমার ভেতরে বেজে ওঠে সদর্থক জীবন।

[‘না’ উচ্চারণের ভেতর, এই ছুরিই আরশি, পৃ. ১৩]

সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ কখনো ঘটে প্রত্যক্ষ কখনওবা পরোক্ষ। প্রতিকূল পরিবেশে সৌন্দর্য তখনই ধরা দেয় যখন সুন্দর স্বচ্ছতায় রূপ লাভ করে। স্বচ্ছতার সঙ্গে রয়েছে সততার স্বরূপ। কবি জরিনা আখতার গভীর উপলব্ধিতে আত্ম-আবিষ্কারের জন্য শুধু প্রত্যক্ষ সংযোগ নয়, পরোক্ষে সংযোগ স্থাপন করে উত্তীর্ণ হতে চান। আর সেজন্য তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন পরম নান্দনিকতার। নান্দনিক প্রকাশের ভেতর থেকে কবির প্রাণের উপলব্ধি মান্যতা পায়। ‘কাশফুল’ কবিতাটি এক্ষেত্রে আন্তরিক প্রকাশ-

বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে একটি কাশল

... ... ...

আলো-আঁধারির ভেতর থেকে দ্বিগুণ উজ্জ্বলতায় ফুটে ওঠা

শুভ্র কাশফুল!

[‘কাশফুল’, এই ছুরিই আরশি, পৃ. ১১]

আত্ম-আবিষ্কারের ও মুক্তির কথা বলা হয়েছে জরিনা আখতারের কবিতায়। সুন্দরের সংজ্ঞা কী বাহ্যিক সৌন্দর্যে নিহিত। সুন্দর তো গভীর অনুভবের ব্যাপার। ভেতরে অবগাহন করেই তার প্রাপ্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সৌন্দর্যের মুক্তি কবি খুঁজেছেন দাঁড়কাকের কৃষ্ণাঙ্গ দেহ ও কর্কশ কণ্ঠস্বরের ভেতর। নঞ্জর্থকতার ভেতর থেকে সদর্থকতার পরিণতি সুন্দর অস্তিত্বের জানান দেয়। মানবিকতারও মুক্তি ঘটে ‘সৌন্দর্য’ শব্দটির প্রতীকী অবয়বে। ‘সৌন্দর্য’ কবিতাটি মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখরিত-

এভাবেই তুমি সুন্দর

এই যে তোমার কণ্ঠস্বর থেকে বিচ্ছুরিত অমৃত আভা

এটাই সৌন্দর্য-

তুমি ভেতরে সুন্দর,

সৌন্দর্য শুধু অবলোকনের নয়

অনুভবেরও;

... ... ...

সৌন্দর্য কেবল দৃশ্যমান প্রতিভৃ নয়

অদৃশ্য অভিজ্ঞানও।

[সৌন্দর্য, ভালো থেকো ঘুঘু পাখি, পৃ. ১৭]

অস্তিত্বকে উপলব্ধি না করতে পারলে আত্ম-আবিষ্কার সম্ভব নয়। অন্ধকারে এক বিন্দু আলোর উপস্থিতি যে টের পায় তার পক্ষেই তা সম্ভব। একখ- কালোর পাশে একটুকরো আলোই পারে গন্তব্যের পথ দেখাতে। এখানে যে, মানুষই তা পারে খুঁজে নিতে হয়। আর ওই আলোর খোঁজেই পাখির মতো পারে না নিরুদ্দেশ হতে। বাঁচায়, বেঁচে থাকে। মানুষের লড়াইটা এখানেই, অস্তিত্বের তো বটেই। ‘একটি চিল উড়ে যেতে দেখে’ কবিতাটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক-

সন্ধ্যা নামলে চিলটি মিশে যাবে অন্ধকারে-

স্বপ্নদর্শী চিলগুলো এভাবেই হারিয়ে যায় একদিন;

মানুষেরা হারায় না-

... ... ...

তাকে প্রতিদিন নিয়ে যায় এক চিরহরিৎ বসতিতে-

যেখানে আকাশে এক খ- কালোর পাশে রয়েছে এক টুকরো

আলো।

[একটি চিল উড়ে যেতে..., পৃ. ৯]

সত্তা বিসর্জন হলে বা অস্তিত্ব ছিন্ন হলে- বাঁচা, আশা ও ব্যক্তিত্বের আলো নিভে যায়। কিন্তু বাঁচিয়ে রাখার কৌশলও আয়ত্ত করতে হয়। জরিনা আখতারের ‘সত্তা’ কবিতা পাঠে এমন উপলব্ধিই ঘটে। জলে মাছ থাকে, মাছ শিকারের জন্য জেলে জালের বিস্তার ঘটায় জলে। আর এটাকেই অশুভি শক্তি, অপশক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে প্রতীকী করেছেন কবি।

মাছের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মাছকেই টিকে থাকার উপযোগী করে তুলতে হয়-জালের বিস্তার থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করবে। তা না হলে যে সত্তা ছিন্ন হবে পরাশক্তির কাছে।

কবির ভাবনার জগতের আত্ম-আবিষ্কারের গুহ্য-রহস্যটি সত্তা কবিতায় সুপ্ত রয়েছে। সত্তাকে ধরে রাখবার জন্য ব্যক্তি থেকে সমষ্টি এবং সমাজের আত্ম-আবিষ্কারের পথের সন্ধান করার প্রতীকী রূপায়ন এই কবিতা।

রুপালি আবাস নামক জলে কবি বাস করবেন কিন্তু নিজেকে পিছল শরীরের মাছের মতো জেলের জাল থেকে রক্ষা করতে পারবেন না এমন হলে তো-অপশক্তিরই জয় হয়ে যায়, সমাজের পীড়ন স্থায়ী হয়ে যায়। সত্তা কবিতাটি হুবহু তুলে ধলা হলো এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতায়-

আমি আর কোনো জেলের জালেই পড়ব না ধরা-

ওদের যতই সুদৃঢ় জাল

আমার ততই পিছল শরীর।

এই উত্তাল জল আমার রুপালি আবাস

শরীরের সাথে মিশে আছে;

আঁশটে গন্ধে উথলে ওঠে সত্তার সুরভিত উচ্ছ্বাস।

তীরের জেলের লোভী হাত ছোঁড়ে জাল,

কিন্তু আমি তো আর নই রুগ্নে ভগ্ন মৃতপ্রায়

যে ঝোলের বাটিতে টুকরো টুকরো পরাধীনতা মেনে নেব!

আমার শক্তির কাছে পরাভূত ঐ জাল-

এই জল আমার।

[সত্তা, কালো ময়ূরের ডাক, পৃ. ৯]

জরিনা আখতারের ‘মাছ’ কেবল জেলের জালে আটকে পড়া মাছ নয়, পরাশক্তির কাছে পরাস্ত নয়, সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই, সামাজিক পীড়ন থেকে কীভাবে রক্ষা করে ব্যক্তিত্বের জাগরণকে ধরে রাখা যায়-তারই প্রতীকী রূপ।

সমাজের পীড়ন, অপশক্তির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তির জন্য আকাক্সক্ষা থাকলেই মুক্তির পরিপূর্ণতা আসে না। অপশক্তির চক্র থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ও খুঁজতে হয়। নিজের ভেতর আলোড়ন সৃষ্টি করে জানান দিতে হয় তার উপস্থিতি যা থেকে উদ্দীপনা বেড়ে যায় মুক্তির লক্ষ্যে। ‘সত্তা’ কবিতার আমরা মাছ, জেলে-জাল ও জলের উপস্থিতিতে আত্ম-আবিষ্কারের ও মুক্তির অন্বিষ্টকে খুঁজে পাই। আর ‘মৎস্যকুমারী’ কবিতায় মুক্তির অন্বিষ্টে পৌঁছলাম যথার্থতা প্রত্যক্ষ করি। কবি জরিনা আখতার তাঁর কবিতায় আত্ম-আবিষ্কার ও মুক্তির সংযোগ ঘটান গভীর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই-

সে আসবে

... ... ...

জানে না কেউ-

কবে কখন কীভাবে কোন ধীবরের জালে আটকাবে সে

তার আঁশটে শরীর থেকে ছড়িয়ে পড়বে কবিতার সুঘ্রাণ,

ধীবর-কবির জাল ছিন্ন করে এক সময় মূর্ত হয়ে উঠবে সেই মৎস্যকুমারী!

[মৎস্যকুমারী, মৎস্যকুমারী, পৃ. ৭]

নারী সমাজকে সামাজিক দায়বদ্ধতা নির্মাণে এগিয়ে আসা এবং ভূমিকা রাখার ব্যাপারে নারীবাদীরা কাজ করে আসছেন দীর্ঘ বছর থেকে। কবি জরিনা আখতারের সচেতনতা লক্ষ্যণীয় তাঁর ‘আমি’ শীর্ষক কবিতায়।

কবি তাঁর ভাবনায় কী চাচ্ছেন আর কী পাচ্ছেন না তাঁর সমকালের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। পাওয়া এবং না পাওয়ার মধ্যে যদি ফারাক বিস্তর হয়ে ওঠে, তাহলে কবি একা হয়ে যান সমকাল থেকে। কখনও কখনও কবি জরিনা আখতারকে মনে হয় এরকমই। ফলে তাঁর উচ্চারণ-

আমার কোনো নির্মোক নেই

আমি সেই আদি ও অকৃত্রিম-

ঐ যে অরণ্য পাতা ঝরায় চৈত্রের বিকেলে

সরীসৃপগুলো খোলস পাল্টায় ঋতুর আবর্তনে

আমি সেভাবে কোনো কিছু বর্জন করিনা

[আমি, সেগুন মেহগুনি ও অন্যান্য কবিতা, পৃ. ১০]

তবে নারী সত্তার ভেতর সাংসারিক সুখ-দুঃখ অনেক সময় নারীর আত্ম-আবিষ্কারকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। সীমিত পরিসরে নারীর পদযাত্রা সীমায়িত হয়ে যায়। একা হয়ে যায় নারীর সত্তা। একা হয়ে যাওয়া সময়ে আশাবাদে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নারীকেই সীমাবদ্ধতাকে মাড়াতে হয়। নারীর আত্ম-আবিষ্কারের পথটিকে কবি খুঁজে নেন এভাবে-

না, এখানেই শেষ নয়-

যুগে যুগে ব্যর্থতা বহন করে আমার পেশিগুলো কি সবল হয়ে ওঠেনি!

... ... ...

আর যুগে যুগে প্রশান্তির বল্কল ধারণ করে গৃহকে রক্ষা করি উত্তাপ থেকে

আনন্দের বেলাভূমি থেকে সুদৃশ্য নুড়ি এনে ভোরের টেবিল সজ্জিত করি

প্রতিদিন সন্ধ্যার আয়োজনে সঞ্চিত রাখি মমতা ও ভালোবাসা।

[আমি, সেগুন মেহগুনি ও অন্যান্য কবিতা, পৃ. ১০]

একজন নারী তার অন্দর মহলের খোঁজ যতটুকু রাখেন ততটুকুর খোঁজ রাখা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে নারীকেই সংগ্রাম করে নারীর কথা জানতে হয়, নারীর অগ্রযাত্রার পথের শামিল হতে হয়।

চাকু বা ছুরি কোনো কিছুকে কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। চাকু শব্দটির ব্যবহার চ-ীদাসের কাব্যেও আমরা পেয়েছি। ‘চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়া/তাহাতে বসাইল ছেন’। জরিনা আখতারের ছুরির ব্যবহার প্রতীকী অর্থে। ছুরি সাধারণত ধারালোই হয়। জরিনা আখতারের ছুরি কবিতার শক্তিমত্তার প্রতীক, মানবিক শক্তির প্রতীক। যদিও ‘ছুরি’ সাধারণ নঞ্চর্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-‘গলায় ছুরি দেওয়া’ অর্থাৎ ‘অতি বঞ্চনা করা।’

কিন্তু জরিনা আখতারের ছুরির ব্যবহার সার্থক। জরিনা আখতার তাঁর আত্ম-আবিষ্কারের পথ খুঁজে পেয়েছেন, মুক্তি অর্জন করেছেন তাঁর দৃঢ়তার জন্য, দৃঢ় মানসিক অবস্থার জন্য। কোনো অপশক্তি বা অন্যের পরাভকে পরাহত করার জন্য নিজের ভেতর যে চেতনা লালন করেন তা ছুরির ন্যায় ধারালো। ‘ছুরি’ কবিতাটি উল্লেখ করা হলো-

এই ছুরিই আরশি, প্রতিবিম্বিত লোক-লোকালয়

থেকে আমি সব পাঠ জেনে নেই।

হৃদয়ের নিভৃত নিবাসে এ ছুরির বরাভয়

এ ছুরি আমার কোমরে গোঁজা

চোখের মণিতে গাঁথা,

জিভের তীক্ষ্ণ ডগায় ছুরির ফলা;

... ... ...

[ছুরি, এই ছুরিই আরশি, পৃ. ১৫]

কবিতার শরীর ছুঁয়ে দেখার নয়, শরীরের ভেতরকার অন্তর্বোধকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে স্পর্শ করা হয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে কবি অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলেই পাঠকও অনিবার্য হয়ে ওঠে অনুসন্ধিৎসুর জন্য। কবিতার শরীর শব্দের দ্যোতনায়, ব্যঞ্জনায় প্রতীকে, রূপকে মোড়ানো থাকে, হয়তো এজন্যই কুয়াশাঘেরা মনে হয় কবিতার শরীর। তবে ওই কুয়াশাচ্ছন্ন আবহের ভেতর থেকেই সূর্যকণার আলো বের করে আনতে হয় পাঠককে। কবি অবশ্য শব্দের গহীন বোধের সূত্রটি কোনো না কোনোভাবে সুপ্ত রেখে দেন। আত্মোপলব্ধির সেতুপথেই আসে আত্ম-আবিষ্কার ও মুক্তির অন্বেষণ।