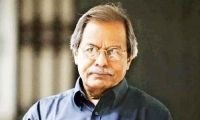

রবীন্দ্রগানে শঙ্খ ঘোষের মন

সাদ কামালী

সন্ধ্যা, ঘরের ভিতর আবছা অন্ধকার কতিপয় যুবক, তাদের কণ্ঠে ঔদ্ধত্য, নিজেদের শক্তির ওপর আত্মবিশ্বাস, সমকালীন, আধুনিক তারা। বিদ্যুৎ বিভ্রাট চলতে থাকলে হয়তো তাদের মুখ আমরা অনেকক্ষণ দেখব না। তবুও তারা অচেনা নয়, তাদের কথাতেই স্পষ্ট এরা সবাই কৃত্তিবাস পত্রিকার কবিদল। একজন বললেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি কিছু পাই না। কেউবা বলেন, পড়িনি রবীন্দ্রনাথ, সময় পেলে কখনো পড়ে দেখব। কেউ রবীন্দ্র রচনাবলিকে লাথি মেরে সরিয়ে দিতেও চান। এই ছায়া অন্ধকারে কবিকুলের ভিতর থেকে একজনকে আমরা এখন চিনব, তিনি এমন রবীন্দ্রবিরোধী আলাপে কোনো বিরোধ যোগ করেননি। অন্যদের যখন ফুরিয়ে আসে অথবা নীরবতা নামে রাত্রির মতো, তখন তিনি প্রস্তাব করেন, একটা গান হোক। আর আশ্চর্য অনিবার্যভাবেই গলায় উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের গান- ‘ওই আসনতলের মাটির ’পরে লুকিয়ে রব,/তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।’ ঠিক এরপরই কেউ একজন গেয়ে ওঠে ‘রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি,/ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী’। মজার ব্যাপার হলো গান দুটি প্রায় একই সময়ে লেখা ১৩১৬ সালের পৌষে। গীতাঞ্জলিতেও রবীন্দ্রনাথ গান দুটিকে পরপর সাজিয়েছেন। এই আবছা অন্ধকারে কবিকুলের কাব্যভাবনা কত ঘাটে ঘাটে ঘুরেফিরে, চেনা অচেনা ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দিয়ে হয়তো অবচেতন মন যেন সেই গানে কবিতায় উন্মুখ হয়ে ওঠে, ‘যে গান কানে যায় না শোনা সে গানই নিত্য বেজে চলে।’ আমাদের কবি যার কথা বলব বলে মনে মনে তৈরি হয়েছি তিনি হয়ে ওঠেন কালে কালে রবীন্দ্রমননজাত আধুনিক এবং শুদ্ধতম কবি, তাঁর মন কাব্যাদর্শে সমর্পিত হয়েও প্রগতিপন্থী। কবিতার শুদ্ধ আত্মার প্রশ্নে আপোসহীন হয়েও কবিতায়, গদ্যে এবং জীবনাদর্শে মানবিকতা ও মানবের প্রতি ভূমিকায় অকুণ্ঠ এই কবি শঙ্খ ঘোষ।

সেই পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি তাঁর বলিষ্ঠ দ্রাবিড় মুখাবয়বে পাতলা একটি হাসি সেঁটে থাকে, কেউ তা লক্ষ্য করে না, আর ওই গান সুর মনের মধ্যে নানা গুঞ্জরণ ঘটায়, অহংকারী তরুণ কৃত্তিবাসী কবিকুল নিজের অজান্তেই ‘তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর’ হবার আত্মনিবেদনই গাইলেন, বস্তু দুনিয়া ছেড়ে মন ডুব দিতে চায় অরূপরতনের আশায়। ফরাসি কবি-দার্শনিক পল ভেলেরির একটা কথা স্মরণ করে শঙ্খ ঘোষের মনে হয়, ‘আমি আর না-আমির মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায় সব ভিন্নতা। রবীন্দ্রনাথের গানও সেইরকম, এক মস্ত প্রাকৃতিক নিশিথিনী যেন, তার সামনে দাঁড়ালে বস্তুর ভার হালকা হয়ে যায় হঠাৎ, সরে যায় আমাদের সমস্ত মিথ্যে, সরে যায় সাজিয়ে কথা বলার সংসার।’ সুর, ধ্বনির বিমূর্ত আকুলতার সেই প্রাণের বীণা নিয়ে যাবে অতলের সভা-মাঝে। সেই সুর চিরদিনের। রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই সুর গান মানুষের গান নয়, তা সমস্ত জগতের, মহাজাগতিক। শঙ্খ ঘোষ সুর, সঙ্গীতের সেই মহাজাগতিক, কালোত্তীর্ণ কালের আবেদনটির কথা স্মরণ করবেন- যা রবীন্দ্রনাথই জানিয়েছেন, এক একটি রাগ-রাগিণী জগতেরই মনোভাব ‘পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন অন্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথ বিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা; মুলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।’

শঙ্খ ঘোষের মন সেই তরুণ বয়স থেকেই রবীন্দ্র-সুরের অপার্থিব আনন্দ রস উপভোগে অভ্যস্ত। পরিণত বয়সে এসেও তাঁর বহু গদ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের অনুভব রস লেখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের শতাধিক গান নিয়ে তাঁর বিভিন্ন গদ্যে যে গান-ভাবনা-বোধ স্বাদু গদ্য নির্মাণ করেছেন তা রবীন্দ্রনাথের গান ও শিল্প ভাবনারই অনুরূপ। সুর আমাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায় সমস্ত কথার বন্ধন থেকে সমস্ত দৈনন্দিন আবেষ্টন থেকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার কথার দিকে ভাষার দিকে ছবির দিকে ঘুরিয়ে আনেন কবি রবীন্দ্রনাথ- এই হলো তাঁর ধরন। শঙ্খ ঘোষ বলছেন, ‘সুরের সঙ্গে ছবি এমনভাবে মেলে তাঁর গানে, এমনভাবে এর মধ্যে যাওয়া-আসা চলে কেবলই যে-সব মিলিয়ে যে-কোনো শ্রোতার ব্যক্তিগত জীবন স্মৃতিতে লাগে টান। জেগে ওঠে আমাদের নিঃসীম আকাক্সক্ষা, আমাদের সমস্ত ভালোবাসা বুকের মধ্যে ঘনিয়ে আসে কখন, যুধিষ্ঠিরের রথের মতো জীবন থেকে সেই মুহূর্তে অল্প একটু উঠে যাই যেন।’ এরপরই এই অনুভবের সঙ্গে মিল রেখে শঙ্খ ঘোষ ছিন্নপত্রের একটি বাক্যকে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনেন, ‘পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে যেন একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে কেউ।’ তাঁর গানের কথাও যেন সেই সবুজ দৃশ্যাবলি, যার উপরে এক অশ্রুবাষ্পের আবরণ জড়িয়ে দেয় সুর।

অল্প কয়েকটি বাক্যের আগে দেখেছি তিনি বলেছিলেন, তাঁর গানে শ্রোতার ব্যক্তিগত জীবনস্মৃতিতে লাগে টান। সেই শ্রোতা পুরুষটি শঙ্খ ঘোষ নিজেও। এই গদ্যে তাঁর কিছু কথা তেমন এক স্মৃতির টানেই লেখা থেকে উদ্ধৃত। ছায়ানট-এর আমন্ত্রণে ১৯৭৫ সালে দুই সপ্তাহের জন্য ঢাকায় এসেছিলেন, তখনি তিনি কৃত্তিবাসের কবিদের স্মরণ করে এই গানের অনুভবের কথা লেখেন। ধীরে ধীরে আমরা দেখব সুরের অধরা অনুভব, অপার্থিব জগতের মায়া বা বিমূর্ত বোধের অনুরণন তিনি গভীরভাবে উপভোগ করেন। সুরের রসে মন উদাসীন, এবং সেই সব মানবীয় অনুভবের কথা পাঠকের সঙ্গে অংশভাগ করে নিতেও তাঁর উৎসাহের সঙ্কোচ নেই, লেখ্যরূপও বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রচুর গদ্যের মধ্যে গান নিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলেছেন। কারণ হয়তো, শঙ্খ ঘোষ বলেন, ‘এক-একটা মুহূর্ত আমরা পেতে চাই যেখানে আমরা নিজের মধ্যেই দেখতে পাব এই আরেকজন মানুষকে। ইনি কোনো ঈশ্বর নন, কোনো অতিমানব নন, এ হলো আমার আমিরই মূল কেন্দ্র। সেই আমির দিকে আমার যেতে চাওয়ার এই বেদনা রবীন্দ্রনাথ জাগিয়ে তোলেন তাঁর কত গানে।’ তাঁর গানে কবি শঙ্খ ঘোষের এক অন্তরমুখী ভ্রমণ আছে বলেই এই গান নিয়ে তাঁর এতো আসা যাওয়া, গোপনে হয়তো সুর তোলেন,

কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে,

আমি চলব বাহিরে

...

ওই স্বপ্ন পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি,

অথবা,

যার লাগি ফিরি একা একা- আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা

তারি বাঁশি ওগো তারি রাশি তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি মরি মরি

রবীন্দ্রনাথের গান শঙ্খের কাছে ‘বিরামহীন আত্মজাগারণের আত্মদীক্ষার গান;... দীক্ষার এই বেদি থেকে প্রতিদিনের আত্মচরিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখি।’ তাঁর মন তখন আত্মসমালোচনার জানালাগুলো দিয়ে দেখে তেমন ‘শ্রী সৌন্দর্য’ গড়ে ওঠেনি। এই বোধ থেকেই শঙ্খ ঘোষ বলছেন, ‘এই বোধ থেকে শুরু হলো কান্না, অপচয়ের অক্ষমতার অপূর্ণতার কান্না।... উত্তরহীন সমাধানহীন এক প্রশ্নব্যাকুলতার তীব্র স্বাদ তাঁর গানে এসে লাগে- কখনো। অন্ধকার পথে একলা পাগলের মুখে আর্তনাদ শুনি তখন : ‘বুঝিয়ে দে বুঝিয়ে দে’। শঙ্খ ঘোষের মনে গান ‘আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে।’ এমন একটি মনের ভাব থেকেই শঙ্খ ঘোষ বারবার তাঁর গানে কান রাখেন।

শঙ্খ ঘোষের সৃষ্টিশীলতার মূল যে ভূমি কবিতা- সেখানে তাঁর শিল্পবোধ ও মন, আলোড়ন-আশঙ্কা-আকাক্সক্ষার সঙ্গে পার্থিব জগত, মানুষ, সময় সমাজ-সংসার নিয়েই আবর্তিত। বস্তু পৃথিবী সেখানে উপেক্ষিত নয়, অনির্দিষ্টও নয়। তাহলেও তার কাব্যবোধ ও সংগীত বোধ দুই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য নয়। কবিতার উদাহরণ টেনে এই গদ্যকে বিস্তৃত করার প্রয়োজন কম, কারণ তাঁর পাঠকমাত্রই জানেন তাঁর কাব্যদুনিয়ার কথা। কবিতার শুদ্ধ স্বরে তিনি গভীর মানবিকতার চৈতন্য জড়িয়ে দেন। কবি শঙ্খ ঘোষের কাব্য ভাবনায় বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও মানবপ্রগতির দ্বন্দ্ব, সভ্যতার বিজ্ঞাপিত মুখ সবই তার মানস স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথের বহু স্তরীয় বোধের কাব্য শৈলী বা সৃষ্টিকর্মের আত্মায় মানুষরূপী জীবন দেবতার আসন উপেক্ষিত থাকে না। দুই কালের দুই কবি রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তির শুভ চৈতন্যের ও মঙ্গলাকাক্সক্ষায় একই সেতুর ওপর ভরসা করেন, সেই সেতুর নাম মানবসেতু; তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনায় বিশেষ একটি স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করতে পারেন শঙ্খ ঘোষ গীতাঞ্জলি পর্বের ওই ত্রয়ী গ্রন্থে- গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালি-তে। গ্রন্থনামের সঙ্গে ‘গান’ যুক্ত থাকলেও ঠিক সুরে বসানো গান নয় সব রচনা। গান এখানে কবিতারই অন্য নাম।

আমাদের এই কথকতার মর্মে কবি শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র গান অনুভবের ক্ষেত্রটিই মুখ্য, শঙ্খ ঘোষ বলছেন গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে- ‘এই বইটিতে কবি এসে পৌঁছলেন বাংলা কবিতার বিরলতম এক মুহূর্তে, যেখানে সনাতন গীতিসাহিত্য আর আধুনিক কাব্যসাহিত্য একটা বিন্দুতে এসে মিলেছে। ঐতিহ্য যেখানে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে নবীন এক আধুনিকতায়। এর সব রচনায় সুর নেই, কিন্তু যে কোনো রচনাই সুরবাহিত হবার যোগ্য, কবিতা এখানে তার সমস্ত মেদ ঝরিয়ে দিয়ে ছুঁয়ে আছে শুধু সারাৎসার, আর তাই তাকে দেখতে পাই কবিতার এক নতুন আদর্শে।’ কবিতার এই নতুন আদর্শ সরল বেদনাময় নিবিড় হলেও বিমূর্ত এক বোধ ভাবনার কাঠামোর মধ্যে খুব গভীর চৈতন্যে নীরব উদ্দীপনা জাগানো, অন্তর্দৃষ্টিতে কবি মন শঙ্খ ঘোষ আলোড়িত হন। তার উদ্ধৃত গানের পংক্তির মধ্যে আমরা দেখতে পাই অধিকাংশই গীতাঞ্জলি অথবা পূজা পর্বের। রীন্দ্রনাথের গানের রসনাভূতির কথায় শঙ্খ ঘোষ অপর অপর কবিদের মতো ছন্দ নিয়ে কাব্য শরীর নিয়েই সময় ক্ষেপণ করেন না, যদিও গীতকাব্যের বেদনাঘন আত্মকথনের নিবেদনের ভিতর সুরের মহিমা স্মরণ করেন ঠিকই ‘পূজা’র প্রথম বত্রিশটি রচনাই কোনো-না কোনোভাবে সুরের কথা বলে।... প্রেম অংশেরও প্রথম গানগুলি ওই একই রকম গানের গান, এরও প্রথম সাতাশটি রচনায় তৈরি হয়ে উঠেছে সুরের প্রসঙ্গ, গড়ে উঠেছে গানের রতনহার।’ শঙ্খ ঘোষ এই প্রেক্ষিতে সরল কিন্তু রবীন্দ্র অনুধাবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি প্রশ্ন তোলেন, ‘গানের পথে ধর্ম আর গানের পথে ভালোবাসায় পৌঁছাবার এক সাধনা করেন কবি? ধর্ম যেমন মানুষকে তার অহংসীমার বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়, ভালোবাসারও তো সেই কাজ।... ধর্ম আর ভালোবাসা এই যে চরিতার্থতা চায় ভেঙে দিতে চায় নিজের আবরণ, সেইখানেই তো নিয়ে যেতে চায় গান। যে গানের বিষয়ে বলা হয়েছিল গানে ‘চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় স্তব্ধ হয়ে’।

শিল্পী রোটেনস্টাইন গীতাঞ্জলি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, ‘অল্প লোকই আছেন যারা তোমার মতো সহজে থামতে জানেন’; আর শঙ্খ ঘোষ এই কথা মনে রেখেই বলেন, ‘শুধু গান নয়, গীতাঞ্জলি সেই সহজে থেমে যাওয়ার কবিতা।’ কারণ আমরা শঙ্খ ঘোষের মতো করে গীতাঞ্জলি পাঠ যদি করতে পারি দেখব, গান আর কবিতা যেখানে ভিন্ন দুই শিল্পরূপ নয় আর, হয়ে উঠেছে সাঞ্জস্যময় অচ্ছিন্ন এক অবয়ব।

ইওরোপে প্রতিবাদী কবিরা পেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন রোমান্টিকদের আত্মবিহ্বলতা, প্রতীকবাদী আঁদ্রে জিদ তৃপ্ত হয়েছিলেন থেমে যাওয়া ছোট আয়তন দেখে, কারণ গীতাঞ্জলির ভিতর তিনি দেখেছিলেন আলোর নানা স্তর, শুমান বা বাখ্-এর তুল্য কোনো সঙ্গীতের ধ্বনি। প্রতীকবাদে যাদের আগ্রহ জন্মেছিল তাদের সকলে প্রবন্ধ শিল্পের বলয়ে সাঙ্গীতিক আবহ, অল্প কথার মহার্ঘ অনুভব সৃষ্টির প্রতিই তাদের দুর্বলতা। গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ হয়ত প্রথমবারের মতো রোমান্টিক কলরোলময় থেকে প্রতীকী স্পন্দনে ধ্বনিত।

এই গদ্যে আমাদের লক্ষ্য ঠিক রবীন্দ্রনাথ নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানকে অনুসরণ করে কবি শঙ্খ ঘোষের উপলব্ধি ও অনুভব- কারণ রবীন্দ্রমননসিদ্ধ এই কবির অন্তর্জগত অনেকটাই রবীন্দ্র আলোকিত। প্রতীকবাদের লেখকদের মতোই তিনি স্বল্পবাক, চিন্তায় মননে ও অন্তরে অনুরণন সৃষ্টির সহস্র পংক্তি তিনি লিখেছেন, হয়ত সে কারণেই রবীন্দ্রনাথের গান এবং সেইসব গান যার সরল শুদ্ধ ও ছন্দে গভীর ব্যাঞ্জনা, অর্থের অধরা রহস্যময় জগৎ, যার মধ্যে কেউ খুঁজে পান ‘True flower of the Autumn of romance with hints of evenlasting faith’। কেউ বলছেন পরমার অপেক্ষায় নিবেদিত, পরমাত্মার প্রকৃতি অস্বীকার করে গীতাঞ্জলি পড়া শক্ত।

বাণীবিরল কবিতাশরীরের নীরব দেশের গীতাঞ্জলিতে তিনি সৃষ্টি করলেন শব্দমজ্জাগত নীরবতার সুর। প্রতীকবাদে আস্থাবানদের হয়তো এজন্যই গীতাঞ্জলি আকর্ষণ করে। গীতাঞ্জলির এই পর্বে তিনি পৌঁছেছিলেন কোনো চেতন চর্চায় নয়, বেদনাঘন মনের গভীর চাপে এমন ধরা অধরা শব্দমূর্তির শরীরে চড়িয়ে দিলেন সুর, কাব্যের এমন রূপে তখন শব্দের বাহুল্য নিতান্তই প্রয়োজনীয়। কবি শঙ্খ ঘোষের পাঠ আমরা আরও একবার দেখব, ‘গীতাঞ্জলির এই পর্বে তিনি পৌঁছেছিলেন যেন স্বভাবতই তার সত্তার ভিতরকার স্রোতেই যেনবা।... গীতাঞ্জলিতে এই বাহুল্য ঝরানো রূপ তাকে অনায়াসে এগিয়ে নিয়েছিল সুরের দিকে, আর শেষ চতুষ্কে তিনি ভাস্করের মতো খুঁড়ে তুলেছিলেন তার অভিপ্রেত অবয়ব। ছেনিতে বাটালিতে যেন স্পষ্ট করে তুলেছিলেন কবিতার চারপাশের রেখাগুলিকে। একটা জগৎ সুরে বাহিত, আরেকটা জগৎ ভাস্কর্যে কঠিন। কিন্তু এই দুই জগৎই আমাদের সামনে এনে দিচ্ছে এক শুদ্ধতা আর সরলতার আদর্শ।’ আদর্শের একটা কারণও খোঁজ করেন শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাথেরই কথা উদ্ধৃত করে, ‘এ কেবলমাত্র আমার নিজের মনের কথা, আমারি প্রয়োজনে লেখা।’ এই উদ্ধৃতি শেষে শঙ্খ ঘোষ বলেন, ‘কবিতা যখন এই বোধে এসে দাঁড়ায় আভরণহীনতা তখন তার পক্ষে সহজ।’ কিন্তু শঙ্খ ঘোষ নির্দিষ্টভাবে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর ভাবনার সঙ্গে নিজের মত জানিয়ে বলেন, তাঁর ভাবনার কথা। তিনি বলেন, ‘ধর্ম আর কবিতা যেখানে এক জায়গায় এসে মিশেছে আমাদের দেশে, গীতাঞ্জলি সেই চিরায়ত ঐতিহ্যের কবিতা। শুধু অধ্যাত্ম ধর্মীয় ম-লের মধ্যে ঘেরা থাকবে এর রচনা তাহলে আধুনিকদের কাছে তার আবেদন কতটুকু থাকে। বুদ্ধদেব বসু এর ছন্দ কাব্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন, আর আইয়ুব বলেছেন, ‘এর সেই গানগুলিই তাকে স্পর্শ করে যার মধ্যে আছে প্রেমের বেদনা বা প্রকৃতির টান।’ শঙ্খ ঘোষ তখন আইয়ুবের এই টান নিয়ে টান দেন, তিনি গীতাঞ্জলির পাঠ নিয়ে বলেন, ‘শুধু গীতাঞ্জলি বইটিকে যদি গণ্য করা যায় তো এমন রচনা বেশি মিলবে না। মেঘের পর মেঘ জমে উঠলে সেই আঁধারে যিনি প্রতীক্ষা করে থাকেন আর যার প্রতীক্ষা করা হয়, তাদের হয়তো মানবিক প্রণয় সম্পর্কে কল্পনা করা সম্ভব। প্রেমের গান হিসেবেই গাওয়া সম্ভব ‘আর নাই রে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে’। প্রকৃতিরই গান নিশ্চয় ‘আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে’। শঙ্খ ঘোষ বলেন, ‘এ রকম দুচারটি রচনাই এই বইয়ের বড়ো পরিচয় নয়।... ঐশ্বরিক বোধ তার আদ্যন্ত ছড়ানো।’ এই ঐশ্বরিকতার মধ্যে যে ঈশ্বর তা পুরোহিতের ঈশ্বর নয়, তার থেকেও সরল ও উপলব্ধিজাত এক ঈশ্বর। যে ঈশ্বর ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই সৃষ্টি করে নেন, তাই শঙ্খ ঘোষ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন এক, মৈত্রেয়ী দেবীকে বলা কথাটি ‘আমি কোন দেবতা সৃষ্টি করে প্রার্থনা করতে পারিনে, নিজের কাছ থেকে নিজের যে মুক্তি সেই দুর্লভ মুক্তির জন্য চেষ্টা করি।’ দুই, শঙ্খ ঘোষ খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাটি এখানে বলেন, ‘নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হবার একটা পথ আছে বলেই গীতাঞ্জলির আত্মিকতাও আমাদের তার মুঠোয় ধরতে পারে। ঈশ্বরের অর্থে নয়, ‘আমি’র অর্থেই। অনেক সময়েই আমরা এই সম্পর্কের কেন্দ্রের দিকে পৌঁছতে চাই না, ঘুরে বেড়াই শুধু পরিধির জৌলুসে...।’

রবীন্দ্রনাথের গান বিশেষ করে গীতাঞ্জলির প্রতি শঙ্খ ঘোষের বিশেষ দুর্বলতা নিশ্চয়ই এর আধ্যাত্মিক বা মরমিয়া ভাব বেদনা ও আত্মকথনের জন্য নয়। গীতাঞ্জলির আধ্যাত্মবোধের আধার কোনো ঈশ্বর নাও হতে পারেন, শঙ্খ ওই কবিতার ‘প্রাণসখা’, ‘অন্তর্যামি’, ‘নাথ’, ‘অন্তরতর’ ইত্যাদি শব্দের সনাতনি প্রয়োগ ও উচ্চারণ সত্ত্বেও তার কথাটি লেখেন- ‘ধর্মীয় কোন ঈশ্ব্র নাও হতে পারেন কারো কাছে। কিন্তু তিনি (মানে ঈশ্বর) ব্যক্তিগতভাবে যেন সকলেরই নিভৃত প্রাণের কোন দেবতা, আত্মশক্তি যেন সকলের। প্রাণের লক্ষ্য কোন দেবতা নন, প্রাণই এখানে দেবতা,... সেই দেবতাকে পাবার জন্য বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন কথা ওঠে না আর, কথা ওঠে শুধু অন্তমুখিতার আত্মদীক্ষার, সমস্যা সেখানে কেবল ধ্যান আর ধ্যানহীনতার।’

আমরা যদি কবি শঙ্খ ঘোষের জীবনবোধ, সময় রাজনীতির ভাবনা এবং সমগ্র সৃষ্টিকর্ম পড়ে দেখার সুযোগ পাই তাহলে দেখব ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাস গড়ে ওঠে কবিতা বা সৃষ্টিকর্মের ভিতর। তার কবিতামানস তার জীবন থেকে বিপরীত কোনো পথে নয়। অর্থাৎ শঙ্খের কবিতার শরীরে সময়ের প্রয়োজনীয় টুকরো উপলব্ধি বর্তমান থাকবে। তার ব্যক্তিগত জীবনের বাইরের কিছু নয়।

কবি চেতনা ও ব্যক্তি এখানে সাগর ও নদীর বাসিন্দা নন, লবণ ও মিষ্টি পানির বিপরীত স্রোত নেই সেখানে। তার কবিতা ও গদ্যের ভিতর তীব্রতা নেই, আবেগের উচ্ছ্বাসও নেই আছে শান্ত দৃঢ়তা। ভাষা বা আঙ্গিকে অতিআধুনিকতার চমক নেই, ছোট বাক্য, দুই একটি ইশারা, তির্যকভঙ্গি, সরল শব্দে গভীর ও স্তরীয় পংক্তির ভিতর কবিতা ও জীবন দেখেন।

‘আ, পৃথিবী! এখানো আমার ঘুম ভাঙেনি’ বা ‘ধ্বংস করে দেও আমাকে ঈশ্বর আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক’ বা ‘তোমার কোনো মিথ্যা নেই তোমার কোনো সত্য নেই কেবল দংশন’। খুব বিচ্ছিন্ন কয়েকটি পংক্তির উল্লেখের মধ্যে দেখব সরল শব্দবন্ধে সময়চেতনা এবং কাব্যবোধ, কাব্যাদর্শে সমর্পিত হয়েও মানবিক, জীবন ও কাব্য এখানে দিবা রাত্রি নয়, ঘড়ির ঘেরের ভিতর সময়ের দুটি কাঁটা অভিন্ন দিকেই ঘোরে। এই গদ্য যদিও শঙ্খ ঘোষের কবিতা নিয়ে নয়, আমাদের এই গদ্যের লক্ষ্য রবীন্দ্রমননসিদ্ধ আধুনিক, সচেতন, মানবিক কবি শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্র সৃষ্টিকর্মের কোন আলোতে এমন অনুপ্রাণিত হন। পঞ্চাশের দশক কেন কোনো দশকের কবিই পূর্বসূরি কোনো কবির সৃষ্টিকর্ম নিয়ে অন্তর প্রেরণায় এমন অজস্র বাক্যরাজি লিখে শ্রী ও রচনাবলির বৃহৎ পরিমাণ গড়ে তোলেননি। তবে নির্দিষ্টভাবে এই গদ্যে রবীন্দ্রগানে শঙ্খ ঘোষের রস উপভোগের ক্ষেত্রটিই বুঝে নেওয়া।

যাই হোক আমাদের পাঠ ও অভিজ্ঞতা বলে, কবিতা যেমন সময়ের সারাংশ তেমনি জীবনেরও সারাংশ। এই নিরীখে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রবীন্দ্র জীবনের সারাংশ। আরও বিশেষভাবে তার সঙ্গীত যেন জীবন ও মনের ভাব, চৈতন্য, দর্শন, বিশ্বাস, মানবিকতা আর সৌন্দর্যেরই অনুবাদ। আমাদের এই দুই কবি জীবনভাবনায় ও সৃষ্টিকর্মে সৎ ও আন্তরিক। শঙ্খ ঘোষের কবিতা নির্মেদ, আবেগ বর্জিত, বাহুল্য বর্জিত; গীতাঞ্জলির অন্তর্গত বোধ ও ভাবনা অধ্যাত্ম আলোড়নের সারৎসার। রবীন্দ্র গানের আলোড়ন, বাহুল্যবর্জিত পংক্তি ও সুরে মনের অন্তর্গত বেদনার নির্যাসে কবি শঙ্খ ঘোষের মন আলোড়িত।

শঙ্খ ঘোষকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও দেখছি সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনা, অনেকে যুক্ত আছে এর মধ্যে...? শঙ্খ ঘোষ বললেন- ‘দারিদ্র্যের সংকটকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য ধর্মান্ধতা সৃষ্টির একটা ব্যাপক আয়োজন যে এদেশে চলবেই, এ নিয়ে কোন সংশয় থাকবার কথা নয়। রক্তকরবী নাটকে রবীন্দ্রনাথকে তাই গুরুত্ব দিয়েই দেখাতে হয়েছিল, গোঁসাইজীর চরিত্র, অস্ত্রশালা, মদের ভা-ার আর জপের মালাকে দেখাতে হয়েছিল একেবারে পাশাপাশি। গোঁসাইজীরা যাতে সমাজে সফলতা না পান, তার বিশেষ আয়োজন আমরা রাখিনি, কোথাও আমরা অপেক্ষা করে থেকেছি কোনও ‘ক্রিয়া’ ঘটলে তার প্রতিক্রিয়ার জন্য...।