literature » samoeky

চিত্রাঙ্গদা: দ্বৈত সত্তার শিল্পস্মারক

সালাহউদদীন আহমেদ মিলটন

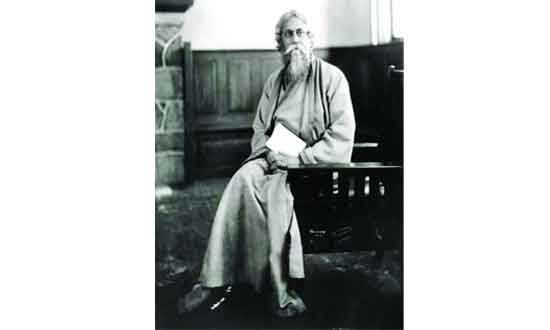

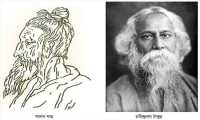

গভীর জীবনবোধের অসামান্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিজ্ঞ গবেষকেরা তাঁকে কবি কিংবা দার্শনিক যে অভিধায় অভিষিক্ত করুক না কেন, সর্বোপরি আমি তাঁকে শিকড়সন্ধানী চেতনালব্ধ তীর্থযাত্রী হিসেবেই মনে করি। তাঁর রচিত কবিতা, গল্প, নাটক কিংবা গান সবখানেই যেন পরিপক্ব মনোবিকাশ সঞ্চারী নিগূঢ়তম চাষাবাদের উর্বর ভূমিরূপে চেতনার বীজ রোপিত হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে আমি তাঁর নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গদা’ নিয়ে আলোচনা করবো।

রবীন্দ্রনাথ এ নাটকের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে দ্বৈত সত্তার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এক চরমতম সত্য আবিষ্কার করেছেন। এখানে তাঁর দার্শনিক জ্ঞান মানবমনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের প্রাচীর ভেঙ্গে শৈল্পিক ও নান্দনিক চেতনার এক বিশাল ক্যানভাস সৃষ্টি করেছে। তিনি মানুষের আপন সত্তা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানব মুক্তির উন্মুক্ত চেতনকে ধরতে চেয়েছেন।

মূলত মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান রূপক ধরে নৃত্যনাট্যটি লেখা হলেও এ যেন হয়ে উঠেছে মানবের অন্তর্দ্বন্দ্বের এক অনন্ত জিজ্ঞাসা। এ নাটকের প্রধানতম চরিত্র অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা। নাটকের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উল্লেখ করেছেন- মনিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও রাজকূলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হলো। তখন রাজা তাকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধর্নুবিদ্যা, শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদ-নীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মনিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ। অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি- চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীর নরম কোমল অসহায় রূপটাকে ভেঙেচুরে এক শক্তিমান উচ্চতায় উপস্থাপনার প্রয়াস পেয়েছেন। আর এ-জন্যই তিনি মহাভারতের বীর্যবান পুরুষ অর্জুনকে এ নাটকের নায়করূপে আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। নাটকটির ঘটনাক্রমে দেখা যায়- বালকবেশে একদিন চিত্রাঙ্গদা সখীদের সাথে শিকারে গভীর অরণ্যে এলে অর্জুনের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। একপর্যায়ে চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে যুদ্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু অর্জুন তাচ্ছিল্যছলে বলেন-

বালকের দল

মার কোলে যাও চলে- নাই ভয়...।

এ ঘটনায় চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের উপর তীব্রক্ষুব্ধ হলেও পরক্ষণেই তা যেন নারীত্বের এক মায়াময় প্রেমের প্রমত্ত ঢেউ এসে জাগিয়ে তোলে চিত্রাঙ্গদার অন্তর।তাই তো চিত্রাঙ্গদা বলে উঠলো-

একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে

যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান।

দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে গঞ্জরতান।

পরের দিন চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের নিকট প্রেম নিবেদন করলে অর্জুন বললো-

ক্ষমা করো আমায়-

বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে- ব্রহ্মচারী ব্রতধারী ॥

অর্জুনের প্রেমে প্রত্যাখ্যাত চিত্রাঙ্গদা যেন অনেকটাই মুষড়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি প্রেমের দেবতা মদন দেবের শরণাপন্ন হলে মদন দেব তাকে এক বছরের জন্য বর দিলেন। এতে চিত্রাঙ্গদা হয়ে উঠলেন এক অপরূপ রূপসী কন্যা। সেই রূপ দেখে সহসাই অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রগাঢ় প্রেমের বন্ধনের মোহজালে নিবদ্ধ হলেন। মোহাবিষ্ট অর্জুন চিত্রাঙ্গদার জন্য উদগ্রীব হয়ে বলে উঠলো-

এসো সখী, দুঃসাহসী প্রেম

বহন করুক আমাদের

অজানার পথে।

চিত্রাঙ্গদাও যেন অর্জুনের কাছ থেকে এমনই এক নিবেদন প্রত্যাশা করেছিলেন।

তাইতো চিত্রাঙ্গদা তার দ্বান্দিক চিন্তনে অকপটে বলে উঠলো-

তবে তাই হোক

কিন্তু মনে রেখো,

কিংশুকদলের প্রান্তে এই যে দুলিছে

একটু শিশির তুমি যারে করিছো কামনা সে এমনই শিশিরের কথা

নিমিষের সোহাগিনী ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি নাটকটি এখানেই শেষ করে দিতেন, তাহলে আমরা

একদিকে এমন একজন চিত্রাঙ্গদাকে পেতাম, যিনি কপটাতাশ্রয়ী লোভাতুর হিসেবেই বিবেচিত হতেন। অন্যদিকে শৌর্যবীর্যবান পুরুষ অর্জুনের প্রতিজ্ঞালব্ধজ্ঞানের মর্মমূলে যেন অনেকটাই কলঙ্কের চিহ্ন রোপিত হতো। কারণ এখানে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌনাকাক্সক্ষার চিরন্তন সত্যকেও উপস্থাপন করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু দর্শনতত্ত্বের সিদ্ধপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন মানুষ ও মননের আনন্দযাত্রার এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছাতে চান, তা একমাত্র আত্মিক মুক্তির সত্তায় পরিভ্রমণ করা সম্ভব। আর তাইতো তিনি নাটকের পটভূমিতে নিয়ে এলেন পরিবর্তন।

আমরা ক্রমশ চিত্রাঙ্গদার মধ্যে দ্বৈত সত্তার চরম দ্বন্দ্ব শুরু হতে দেখি। চিত্রাঙ্গদা অনুভব করেন- অর্জুন যেহেতু তার বাহ্যিক রূপের মোহে অনুরক্ত, সেহেতু এখানে তার প্রকৃত অস্তিত্ব অবহেলিত। এমন এক অন্তর্দ্বন্দ্বের দোলাচলে চিত্রাঙ্গদা যেন একপর্যায়ে নারীর আত্মঅধিকারে উদগ্রীব হয়ে উঠলো। চিত্রাঙ্গদা বুঝে যায়, চরিত্রশক্তিই যে প্রকৃত সৌন্দর্যের উজ্জ্বলতর পথ উন্মোচন করে। তাইতো চিত্রাঙ্গদার আত্মবোধে প্রজ্জ্বলিত অন্তর প্রদীপ এক ভিন্নরূপ শিল্পস্বরের জন্ম দেয়। যা হয়ে ওঠে মানব মুক্তিরঋদ্ধ অহংকার।

একসময় চিত্রাঙ্গদার অনুপস্থিতিতে মণিপুর রাজ্যে দস্যুদল হানা দিলে গ্রামবাসীরা যখন রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার খোঁজে উন্মাদ, তখন অর্জুন গ্রামবাসীদের কাছ থেকেই জানলেন, রাজ্যের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা স্নেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা। অতঃপর অর্জুন রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো।

আগ্রহ মোর অধীর অতি

কোথা সে রমণী বীর্যবতী

কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা

দারুণ সে, সুন্দর সে

উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে

নহে সে ভোগীর লোচনলোভা

ক্ষত্রিয়াবাহুর ভীষণ শোভা ॥

এ সময় প্রেমের দেবতা মদন দেবের বরপ্রাপ্ত রূপসী চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার রূপের দৈন্যের কথা উল্লেখ করলেও অর্জুন তাতে কর্ণপাত করলেন না। বরং সে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল-

আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে

ঝন নন ঝন নন ঝঞ্ঝা বাজে বাজে বাজে চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী

একাধারে মিলিত পুরুষ নারী ॥

এক বীরের প্রতি আরেক বীরের শ্রদ্ধাবনত ভালোবাসায় যেন চিত্রাঙ্গদার বুকের ভেতর এক অনন্য আত্মজাগরণ উন্মত্ত হয়ে উঠলো। তাইতো সে প্রাণোচ্ছলে বলে উঠলো-

ভাগ্যবতী সে যে

এতদিন তার আহ্বান এল তব বীরের প্রাণে।

অতঃপর চিত্রাঙ্গদা প্রেম ও যৌবনের দেবতা মদন দেবের নিকট থেকে তার পূর্বের রূপ ফিরে পেয়ে অর্জুনের সম্মুখে দাঁড়িয়েস্বগৌরবে বললো-

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী

নহি দেবী, নহি সামান্য নারী।

পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি

যদি পার্শ্বে রাখো মোরে সংকটে সম্পদে,

সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে

পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।

আজ শুধু করি নিবেদন-

আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জুন ধন্য ধন্য বলে উৎফুল্ল চিত্তে চিত্রাঙ্গদাকে বরণ করলেন।

পরিশেষে বলতেই হয়, চিত্রাঙ্গদা নাটকটির পরিমিতিবোধ ও প্রায়োগিক দিকটি বেশ শক্তিশালী। এখানে শৌর্য-বীর্য-ঐশ্বর্যকে ছাপিয়ে অন্তরের সত্যই যেন চিরকল্যাণকর রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ বৈদগ্ধময় বিশ্লেষণ প্রকৃতি ও মানবাত্মায় সৌন্দর্যের এক মায়াময় ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছে। নাটকটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌরাণিক কাহিনীর আড়ালে যেন বর্তমান সময়েরই নারী-পুরুষের মনোদৈহিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও পরস্পর শ্রদ্ধাবোধের অবস্থানকে পরিষ্কার করেছেন- যা প্রকৃতপক্ষে নারী-পুরুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে চারিত্রিক শক্তিকেই অনিবার্য সত্য হিসেবে অন্বেষণ করে। অতএব বলতেই হয়- অবচেতনের সত্তা সন্ধানী নিমগ্নধ্যান যেন মানবীয় ঘূর্ণাবর্তে নারীত্বের আত্মমর্যাদা, প্রেম ও মুক্তি চিত্রাঙ্গদা নাটকের এক নান্দনিক ভাষ্য হয়ে উঠেছে।

-

সুকান্ত ভট্টাচার্য: বহুচর্চিত, বহুপঠিত এক অনন্য কবি

-

খালেদ হামিদীর দৌত্যে ওরহান পামুক

-

সাময়িকী কবিতা

-

মেঘলা আকাশ বৃষ্টি

-

পোয়েমস দ্যাট কেম টু মি

-

লালন ও রবীন্দ্রনাথ অন্তর্জগতের আলাপন

-

বংশধারা

-

অনন্ত নক্ষত্র বিথিতে এক নির্বাসিত কবির যাত্রা

-

‘প্রান্তিক মানুষের হারানোর কিছু নেই’

-

ভাঙা ছাদ

-

চন্দ্রাবতী : মধ্যযুগের প্রথম মহিলা কবি

-

আধুনিক-উত্তর সময়ের নির্মিতি