নির্মলেন্দু গুণের রাজনৈতিক বলয় অতিক্রমের ক্ষমতা

কাঙাল শাহীন

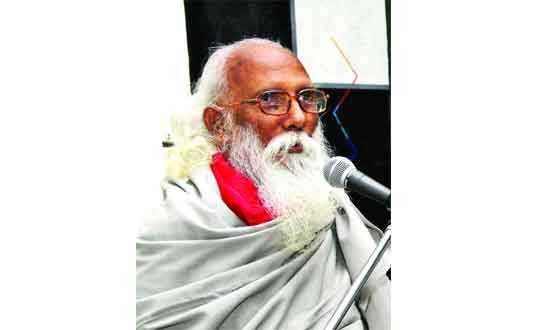

নির্মলেন্দু গুণ

বাংলা আধুনিক কবিতার প্রবাহে নির্মলেন্দু গুণ এমন এক কণ্ঠস্বর, যার স্বরে গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ, মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিশপথ, শহুরে ক্লান্তির বিরুদ্ধে মাঠপথের বাতাস, এবং মানুষের প্রতি একটানা অনুরাগ প্রতিধ্বনিত হয়। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয়- এ যেন কেবল কোনো ব্যক্তির আত্মকথা নয়, বরং জাতির অভিজ্ঞতার দীর্ঘ বার্তাপত্র, ইতিহাসের ভেতরে মানুষ হয়ে ওঠার অনুশীলন। সেই অনুশীলনই তাঁকে রাজনীতির দৈনন্দিন বলয় ছাড়িয়ে এমন এক সর্বজনীন উচ্চতায় দাঁড় করায়, যেখানে মানুষ ও মানবতার প্রশ্নটাই প্রধান। তাই নির্মলেন্দু গুণকে বোঝা মানে কেবল একজন কবিকে বোঝা নয়, বরং বোঝা- কীভাবে কবিতা সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস, স্মৃতি ও ব্যক্তিসত্তার ভেতর দিয়ে আমাদের মানবিকতাকে জাগিয়ে তোলে।

এই সর্বজনীনতার উৎস তাঁর ভাষায়। নির্মলেন্দু গুণের ভাষা কখনো অভিনবত্বের বাহারে গ্রস্ত নয়, কখনো অলঙ্কারের বাড়াবাড়িতে ভারি নয়। সাদামাটা, দৈনন্দিন, স্পষ্ট- তবু গভীর। তাঁর পদ্যে যে সরলতা, তা কোনো সস্তা সহজ-সরলতা নয়; বরং সচেতন নন্দনতত্ত্ব। কারণ তিনি জানেন, জটিল সত্যকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হলে ভাষাকে হতে হয় সৎ, দৃঢ়, কৃপণ- অথচ উষ্ণ। সেই উষ্ণতার ভেতরেই আছে স্মৃতির অন্ন, অভাবের ধোঁয়া, মাঠের সবুজ, নদীর ¯্রােত, শ্রমিকের ঘামে পাকা রুটির গন্ধ। তাঁর কবিতায় এইসব দৃশ্য কেবল পটভূমি নয়- এগুলোই অর্থের উৎস, নৈতিকতার ভিত্তি, এবং মানবিক দায়বদ্ধতার মানচিত্র।

নির্মলেন্দু গুণের কবি-সত্তার এক বড় শক্তি হলো আত্মজীবনের সত্যকে অস্বীকার না করা। তিনি নিজের শৈশব, পরিবার, শিক্ষা, অভাব-অনটন, স্বপ্ন-ভাগাভাগির কথা বলেছেন অকুণ্ঠভাবে। এই ব্যক্তিগত উচ্চারণ কোনো সংকীর্ণ অভিমান নয়; বরং মানুষের অভিজ্ঞতার সাধারণ সত্যে পৌঁছানোর সেতু। ফরাসি দার্শনিক পল রিক্যুর স্মরণ করিয়ে দেন- মানুষ হওয়া মানে নিজের জীবনকে বলার সক্ষমতা অর্জন করা। নির্মলেন্দু গুণ সেই বলার কৌশলকে কবিতার ছন্দে, জীবনের বাস্তবতায়, নৈতিক দায়বোধে রূপ দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতি যে-কারণে পাঠকেরও স্মৃতি হয়ে ওঠে, কারণ তিনি স্মৃতিকে কখনো কেবল স্মরণে আটকে রাখেন না; বরং তা দিয়ে বর্তমানকে বোঝেন, ভবিষ্যৎকে দিশা দেন। এ কারণেই তাঁর আত্মবৃত্তান্তমূলক অনুষঙ্গগুলো কেবল তাঁকে ‘আমি’তে আটকে রাখে না; বরং ‘আমরা’-র বৃহত্তর বৃত্তে মিশিয়ে দেয়।

এই ‘আমরা’-র পরিসরেই তাঁর প্রেম। নির্মলেন্দু গুণের প্রেম কেবল রোমান্টিক অপূর্বতার ভেতর আটকে থাকে না; বরং মানবিক মর্যাদার শর্ত হয়ে ওঠে। প্রেম মানে তাঁর কাছে নিজেকে এবং আর-একজনকে সমান সম্মানে দেখা, মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকার করা। ওয়াল্ট হুইটম্যানের “ও বীরংঃ ধং ও ধস, ঃযধঃ রং বহড়ঁময”-এই উচ্চারণের মতোই নির্মলেন্দু গুণের প্রেমও আত্মমর্যাদার ভিত রচনা করে। তাঁর কবিতায় প্রেম মানে কেবল দুজন মানুষের অন্তরঙ্গতা নয়; এটি বেঁচে থাকার নৈতিক ন্যূনতম, অন্ধকারে আলো ধরার অভ্যাস। তাই তাঁর প্রেমের কবিতা পাঠককে একদিকে ব্যক্তিগত স্পর্শ দেয়, অন্যদিকে সমাজের সঙ্গে দায়বদ্ধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আহ্বান জানায়।

তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ বাংলা কবিতায় এক স্বতন্ত্র সুর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, রাষ্ট্রগঠনের টানাপোড়েন, গণতন্ত্রের সংকট, ক্ষমতার দুর্বৃত্তায়ন- সব কিছুর সামনে নির্মলেন্দু গুণ কখনো নীরব থাকেননি। কিন্তু তাঁর রাজনীতি স্লোগানে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও ন্যায়বোধের রাজনীতি। তিনি দেখান- স্বাধীনতা কেবল রাষ্ট্রের বিষয় নয়, এটি অন্তরেরও বিষয়। স্বাধীনতা মানে নিজের কণ্ঠের অধিকার, নিজের স্বপ্নের ন্যায্যতা, নিজের শ্রমের মর্যাদা। এখানেই তাঁর কাব্যসত্তা রাজনৈতিক বলয়কে অতিক্রম করে। কারণ ক্ষমতার পালাবদল, দলের চিহ্ন বা মতের বিভাজন- এসব অস্থায়ী; অথচ মানবিক মর্যাদার প্রশ্ন চিরন্তন। তাঁর কবিতায় এই চিরন্তন প্রশ্নই বারবার সামনে আসে- কেন আমরা মানুষ, কেন আমাদের মুক্তি জরুরি, কেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা নৈতিক কর্তব্য।

এই নৈতিক কর্তব্যবোধ তাঁকে বিশ্বকবিতার বড? ধারার সঙ্গে সংলাপে বসায়। পাবলো নেরুদা লাতিন আমেরিকার সংগ্রামকে যেভাবে কবিতায় অমর করেছেন, নির্মলেন্দু গুণও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী বাস্তবতার ভিতর দিয়ে মানুষের স্থায়ী আশাকে জাগিয়ে তোলেন। নেরুদার আশ্বাস- “ণড়ঁ পধহ পঁঃ ধষষ ঃযব ভষড়বিৎং নঁঃ ুড়ঁ পধহহড়ঃ শববঢ় ংঢ়ৎরহম ভৎড়স পড়সরহম”- আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাসে যত দমনের কৌশলই থাকুক, মানুষের বসন্ত থেমে থাকে না। ভøাদিমির মায়াকোভস্কির বিপ্লবী তেজ, ফয়েজ আহমদের প্রতিবাদের সুর- এসব নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় স্থানীয় মাটি ও স্মৃতির সঙ্গে মিশে নতুন রূপ পায়। আবার ব্রেখটের তত্ত্ব- “শিল্প বাস্তবতার আয়না নয়, সমাজ গড়ার হাতুড়ি”- এই ধারণাও তাঁর কবিতায় অনুরণিত হয়; তিনি কবিতাকে ন্যায়ের হাতিয়ার বানান, মানুষকে নিজের ভেতরের শক্তি চিনতে শেখান।

তবে এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। নির্মলেন্দু গুণের কবিতা কোনো দলীয় প্রচারপত্র নয়। তিনি যখন প্রতিবাদ করেন, তখন স্লোগান দেন না; বরং মানুষের বেঁচে থাকার ক্ষুদ্র অথচ গভীর উপকথা বলেন। এক কৃষকের ঘামের হিসাব, এক শ্রমজীবী নারীর দিনশেষের হাঁসফাঁস, এক পথশিশুর চোখে শহরের নীলাভ সন্ধ্যা- এগুলো তাঁর কাছে বড় রাজনৈতিক পাঠ। কারণ এদের অন্যায়ে ভারসাম্যহীন জীবনের মধ্যে যে-ব্যথা, সেটিই রাষ্ট্রনীতির প্রকৃত অভিধান। তাই তাঁর কবিতায় রাজনীতি অর্থনীতি-সমাজতত্ত্বের ভাষা পায় না; বরং মাটির ভাষা পায়- যে ভাষায় মানুষ আর মানুষের জীবন কথা বলে।

এই মাটির ভাষার সঙ্গে জুড়ে আছে লোকজ চিত্রকল্প- ধানক্ষেত, নদী, পাখি, কাদামাটি, বন্যা, শীতের কুয়াশা, বর্ষার ছাতা। নির্মলেন্দু গুণ এসবের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য-রোমান্টিসিজম খোঁজেন না; বরং বাস্তব জীবনের টান দেখান। শহরের কৃত্রিমতার বিপরীতে এই বাস্তবতা তাঁর কবিতায় নন্দন আর নৈতিকতার যৌথ ভিত্তি। ফলে তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে আমরা বুঝতে শিখি- কবিতা শুধু ব্যক্তিগত আবেগ নয়; এটি সমাজের কাঠামো বোঝবার প্রয়াস, ইতিহাসের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গি, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর ভাষা।

নির্মলেন্দু গুণের কাব্যরূপের আরেকটি লক্ষণীয় দিক তাঁর সুরসজ্জা- ছন্দ-ভাষার মিতব্যয়িতা। তিনি অপ্রয়োজনীয় বাগবিত-া এড়িয়ে ছোট বাক্যে, চেনা শব্দে, স্পষ্ট ইঙ্গিতে অর্থকে দানা বাঁধতে দেন। এই দানাবাঁধা অর্থ পাঠককে ভেতর থেকে নাড়া দেয়- কারণ আমরা দেখি, তাঁর শব্দ আমাদেরই দৈনন্দিন জীবনের শব্দ। এই ‘চেনা’র মধ্যে যে অনন্যতা, সেটাই তাঁর কবিতাকে সহজে মনে গেঁথে দেয়। তিনি মন কেড়ে নেওয়া শব্দ-খেলা করেন না; বরং মনে ছাপ ফেলে এমন দৃশ্য-খেলা করেন। আর তাতেই পাঠকের সঙ্গে তাঁর টেকসই সম্পর্ক গড়েওঠে- যেখানে পাঠকের অভিজ্ঞতা ও কবির উচ্চারণ এক লয়ে মিশে যায়।

তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে আসে স্মৃতি ও সময়। স্মৃতি তাঁর কাছে কোনো স্যাঁতসেঁতে আর্কাইভ নয়; বরং সময়কে বোঝার আলোকবিন্দু। যুদ্ধ-পরবর্তী হতাশা, পুনর্গঠনের ব্যথা, গণতন্ত্রের টানাপোড়েন- এসব স্মৃতি তিনি বুক পকেটে রেখে চলেন; কিন্তু সে স্মৃতি তাঁকে তিক্ত করে না, বরং জাগিয়ে রাখে। নাজিম হিকমতের সতর্ক উচ্চারণ- “জীবন হাসির বিষয় নয়; তবে বাঁচতে হয় মহান গুরুত্ব নিয়ে”- এই দর্শন নির্মলেন্দু গুণের কাব্যে নতুন করে প্রাণ পায়। তিনি শেখান- আশা কোনো বিলাস নয়; এটি লড়াইয়ের শৃঙ্খলা। ন্যায় কোনো স্লোগান নয়; এটি প্রতিদিনের আচরণ। আর মুক্তি কোনো স্মারক নয়; এটি মানুষের ভেতরের সৎ সাহস।

এখানেই তাঁর রাজনৈতিক বলয় অতিক্রমের ক্ষমতা আরও স্পষ্ট। কারণ তিনি যে রাজনীতি করেন, তা ক্ষমতা-কেন্দ্রিক পরিসংখ্যানের রাজনীতি নয়; এটি মানুষকেন্দ্রিক নৈতিকতার রাজনীতি। তিনি জানেন- কোনো কবিই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়। টি. এস. এলিয়টের ধর্মীয় টানাপোড়েন, ইয়েটসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, মায়াকোভস্কির বিপ্লবী আনুগত্য- সবই তাঁদের কবিতায় স্পষ্ট। তবু বড় কবিরা তাঁদের বিশ্বাসকে কাব্যিক সততার মধ্যে রাখেন; তাঁদের পক্ষপাত ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, নৈতিক সত্যে। নির্মলেন্দু গুণও এই ধারাতেই দাঁড়ান। তিনি নিজের বিশ্বাসের কাছে সৎ, আর সেই সততাই তাঁর কবিতাকে দীর্ঘকাল প্রাসঙ্গিক করে রাখে।

নির্মলেন্দু গুণের পাঠপ্রবণতা ও বিশ্বদর্শন তাঁকে আন্তর্জাতিক সাহিত্য-আলোচনার সঙ্গেও যুক্ত রাখে। তাঁর কবিতায় যখন আমরা প্রেম, প্রতিবাদ ও মানবিকতার সমবায় দেখি, তখন মনে পড়ে- পার্সি বিসি শেলির বিখ্যাত উক্তি, কবি “ঃযব ঁহধপশহড়ষিবফমবফ ষবমরংষধঃড়ৎং ড়ভ ঃযব ড়িৎষফ”- অঘোষিত আইনপ্রণেতা। এই আইনপ্রণয়ন কোনো আইনি বিধির কথা নয়; বরং মানুষের নৈতিক সংবিধান রচনা। নির্মলেন্দু গুণ সেই সংবিধানের ধারক, কারণ তিনি ভাষাকে কেবল শিল্পে থামিয়ে রাখেন না- ভাষাকে জীবনের নান্দনিক দায়বদ্ধতায় যুক্ত করেন। ফলে তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে শুধু ‘ভালো লাগা’ নয়; এটি ‘ভালো হওয়ার’ও আহ্বান।

এই আহ্বানের মধ্যে আছে শিক্ষার দায়, সংস্কৃতির দায়, নাগরিকতার দায়। আমরা যখন তাঁর কবিতায় স্কুল, শিক্ষক, পাঠ, গাছতলায় বসে শিখে নেওয়া ছোট ছোট জীবনের নীতিগুলো দেখি- তখন বুঝতে পারি, তিনি শিক্ষা বলতে কেবল ডিগ্রি বোঝেন না; বোঝেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার দীর্ঘ অনুশাসন। সমাজের ভাঙন, রাজনীতির ঔদ্ধত্য, অর্থনীতির অসমতা- এসবের বিরুদ্ধে টেকসই প্রতিরোধ গড়তে হলে দরকার এমন শিক্ষা, যা মানুষকে মানবিক করে তোলে। নির্মলেন্দু গুণের কবিতা সেই মানবিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক বলেই মনে হয়- যেখানে পাঠ্যসূচির বাইরে থেকেও জীবন শেখা যায়।

আধুনিকতার আলো-আঁধারি, প্রযুক্তির জবরদস্তি, শহরের বিচ্ছিন্নতা- এসব সময়ে তাঁর কবিতা আমাদের জন্য সমকালীন। কারণ তিনি আমাদের দেখান, ‘উন্নয়ন’ নামের চকচকে সাইনবোর্ডের ভেতরে লুকিয়ে থাকে শ্রমের ঘাম, নদীর মৃত্যু, গ্রাম থেকে শহরে ছুটে আসা মানুষের দীর্ঘ ক্লান্তি। এই দেখাটাই রাজনীতির অন্দরে পৌঁছে দেওয়া এক নৈতিক আলো। আর এখানেই তাঁর কবিতা কেবল দেশের কবিতা নয়- বিশ্বেরও কবিতা। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে মানুষের জীবন-সংগ্রাম, মর্যাদার প্রশ্ন, ন্যায়ের আর্জি- এসবের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ জুড়ে যায়। ফলে তিনি যখন বলেন, তখন বাংলাদেশের সীমান্ত ভেঙে একটি বৃহত্তর মানবসভ্যতার স্বর শোনা যায়।

নির্মলেন্দু গুণের কাব্যবিশ্বে নারীচরিত্রও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত, কলকারখানা, শহুরে অফিস, কিংবা গৃহস্থালির নিঃশব্দ শ্রম- যেখানেই হোক, নারীর জীবনযুদ্ধ তিনি উপেক্ষা করেন না। ভালোবাসা, সঙ্গ, সংগ্রাম- এই ত্রিভুজে নারী তাঁর কবিতায় কেবল অনুপ্রেরণা নয়; তিনি সহযোদ্ধা, সহমানুষ। এই স্বীকৃতিই তাঁর মানবতাবাদের শক্তি বাড়ায়, কারণ মানবতাবাদ যদি লিঙ্গ-শ্রেণি-ধর্ম-ভাষা দিয়ে বিভক্ত হয়ে যায়, তবে তা আর মানবতাবাদ থাকে না। নির্মলেন্দু গুণ এই ভাঙনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষকে এক সত্তা হিসেবে দেখার শিক্ষা দেন।

শৈল্পিকভাবে তিনি মুক্ত ছন্দ এবং মৃদু অন্ত্যমিল দুই-ই ব্যবহার করেন- কবিতার প্রয়োজন অনুযায়ী। গদ্যভঙ্গির সন্নিকটেও যান, কিন্তু গদ্যে গড়িয়ে পড়েন না; বরং কবিতার ছন্দ ও দোল বজায় রাখেন। তাঁর চিত্রকল্প প্রায়ই দৃশ্যত, স্পর্শত, ঘ্রাণে- যেন পাঠক শুধু পড়ছেন না; দেখছেন, ছুঁচ্ছেন, শুঁকছেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা তাঁর কবিতাকে পাঠকের শরীরেও অনুভবযোগ্য করে তোলে। আর তাতেই কবিতার বার্তা কেবল মস্তিষ্কে নয়, সারা দেহ-মন জুড়ে নাড়ি ছুঁয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে আসে- তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে যে বিতর্ক, সেটি কি তাঁর কবিতার সর্বজনীনতাকে খর্ব করে? ইতিহাস বলে, বড় কবিরা তাঁদের সময় থেকে পালিয়ে যান না; তাঁরা সময়ের সঙ্গে দাঁড়ান, কথা বলেন, ভুলও করেন, ঠিকও করেন- কিন্তু নীরব থাকেন না। নির্মলেন্দু গুণের ক্ষেত্রেও এই সত্য প্রযোজ্য। তাঁর পক্ষপাত কোনো সংকীর্ণ দলের প্রতি আনুগত্য নয়; বরং মানুষের প্রতি পক্ষপাত। যে-পক্ষ মানুষের মর্যাদা বাড়ায়, শ্রমের মূল্য দেয়, স্বাধীনতার চর্চা করে- তিনি সেই পক্ষেই কাব্যকণ্ঠে শক্তি দেন। ফলে তাঁর কবিতার বিবাদ যদি থেকেও থাকে, সেটি শেষাবধি মানবিক সত্যের পক্ষে। সময়ের সঙ্গে বদলায় দৃষ্টিভঙ্গি, কিন্তু ন্যায়ের পক্ষে উচ্চারণ- সেটি বদলায় না, বরং আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

আজকের বাংলাদেশ- এবং বিস্তৃতভাবে আজকের বিশ্ব- যখন বিভাজনের রাজনীতি, তথ্যযুদ্ধ, অ্যালগরিদমিক মেরুকরণের চাপে মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, তখন নির্মলেন্দু গুণের কবিতা আমাদের শেখায়: মানুষের প্রতি আস্থা হারানো যাবে না। সত্যকে বলার সাহস হারানো যাবে না। শ্রমের মর্যাদা ভুলে যাওয়া যাবে না। ভাষাকে দূষিত হতে দেওয়া যাবে না। কবিতা এ কারণেই কেবল সাহিত্য নয়; এটি নাগরিক চেতনার টিটেনাস। তাঁর কবিতা পড়ে আমরা বুঝতে পারি- কলরবের ভেতরে কীভাবে শান্ত কণ্ঠে সত্য বলতে হয়, ভয় দেখানো রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি কীভাবে কাঁপা-হাতেও ধরা রাখতে হয় কলম।

শেষত, নির্মলেন্দু গুণকে ধরে রাখার সবচেয়ে সুন্দর উপায় হলো তাঁকে পড়া- বারবার, নতুন চোখে। তাঁর কবিতার প্রতি প্রত্যাবর্তন আসলে নিজেদের প্রতিই ফিরে যাওয়া। আমরা যে-মানুষ হতে চাই, যে-সমাজ গড়তে চাই, যে-দেশে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চাই- তার নকশা তাঁর কবিতার পাতায় পাতায় ছড়ানো। শেলির কথায় কবিরা যে ‘অঘোষিত আইনপ্রণেতা’, নির্মলেন্দু গুণ তাঁর কবিতায় এই অনুলিখিত সংবিধান ধারাবাহিকভাবে লিখে চলেছেন- স্বাধীনতার, প্রেমের, ন্যায়ের, মর্যাদার, এবং সর্বোপরি মানুষের। এই কারণেই তাঁর কাব্যসত্তা রাজনৈতিক বলয় অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। কারণ ক্ষমতার পালাবদল, মতের দ্বন্দ্ব, সময়ের কোলাহল- সব কিছুর ওপর দিয়ে যে-কথা থাকে, সেটি মানুষের কথা। নির্মলেন্দু গুণ সেই মানুষের কবি- বাংলাদেশেরও, বিশ্বেরও।

তাঁকে পড়তে পড়তে আমরা শিখি- কবিতা কোনো ভঙ্গিমা নয়; এটি এক ধরনের জীবনচর্চা। যেখানে সত্যকে বলার ঝুঁকি আছে, সেখানে কবিতা হলো সাহসের আরেক নাম। যেখানে বিভেদ ঘনীভূত, সেখানে কবিতা হলো মানবিকতার নীরব সেতু। যেখানে আশাহীন রাত দীর্ঘ, সেখানে কবিতা হলো ভোরের প্রতীক্ষা। নির্মলেন্দু গুণের কবিতা এইসব অর্থেই আমাদের কাছে অনিবার্য- আজও, আগামীতেও। তাঁর শব্দ আমাদের নাগরিক বিবেককে জাগায়, আমাদের লোকজ স্মৃতিকে মর্যাদা দেয়, আমাদের প্রেমকে ন্যায়ের সঙ্গে বাঁধে। তাই বাংলা সাহিত্য যখনই সর্বজনীনতার দিকে পা বাড়ায়, নির্মলেন্দু গুণ সেখানে একটি স্থির আলো- যে আলোতে আমরা নিজেদের, আমাদের সমাজকে, আমাদের ইতিহাসকে, এবং বিশ্বমানবতাকে আরও স্পষ্ট ও সাহসীভাবে দেখতে পাই।

-

কেরাসিন বাত্তি ও লালচুলা মেয়েটি

-

তাঁর সমকালীনদের চোখে

-

নিজের মতো করেই সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে

-

সুকান্ত ভট্টাচার্য: বহুচর্চিত, বহুপঠিত এক অনন্য কবি

-

চিত্রাঙ্গদা: দ্বৈত সত্তার শিল্পস্মারক

-

খালেদ হামিদীর দৌত্যে ওরহান পামুক

-

সাময়িকী কবিতা

-

মেঘলা আকাশ বৃষ্টি