অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধানে

সফিক ইসলাম

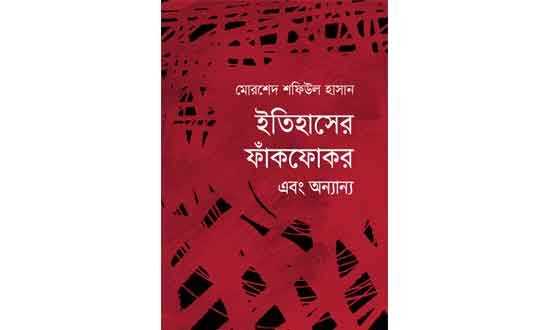

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও গবেষক মোরশেদ শফিউল হাসানের নতুন গ্রন্থ ‘ইতিহাসের ফাঁকফোকর এবং অন্যান্য’ সম্প্রতি প্রকাশ করেছে ‘পুণ্ড্র প্রকাশন’। গ্রন্থটি আকারে ছোট হলেও বিষয়বস্তুতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ১১২ পৃষ্ঠার এই বইটি হাতে নিলে মনে হতে পারে অল্প সময়েই পড়া শেষ করা যাবে, কিন্তু পড়তে শুরু করলে স্পষ্ট হবে যে কাজটি ততটা সহজ নয়। কারণ এর প্রতিটি প্রবন্ধে নিহিত রয়েছে চিন্তার বহুমাত্রিকতা, ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন দিক এবং গভীর তাৎপর্য।

প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম ‘ইতিহাসের ফাঁকফোকর এবং সরল বা একপার্শ্বিক বয়ান’। এই প্রবন্ধটিতে লেখক দেখিয়েছেন, ইতিহাস আসলে সরলরেখায় চলমান কোনো বিষয় নয়। বরং ইতিহাস বলে আমরা যা জানি তার ভেতরে রয়ে গেছে অনেক কানাগলি। অতীতের অনেক কাহিনি ও ঘটনাকে আড়ালে রাখা হয়, কিন্তু আসলে এই অব্যক্ত ও অপ্রকাশিত ঘটনাই ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করে। লেখক ইতিহাসের এই না-বলা ঘটনাকেই মনে করেন ইতিহাসের ফাঁকফোকর। যেমন ইতিহাসের পাতায় ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের ঘটনার কথা বলা হয় বেশ জোরোশোরে। কিন্তু এর আগের বছরে ঘটে যাওয়া কলকাতা ও নোয়াখালীর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক ঘটনার কথা মানুষ মনেই রাখেনি। লেখক সঙ্গত কারণেই তাই প্রশ্ন তুলেছেন, ‘সেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যদি না ঘটতো, তারপর প্রতিবেশী প্রদেশ বিহারেও যদি তা সম্প্রসারিত না হতো, ১৯৪৭-এ ভারত বিশেষ করে বাংলা ভাগের ঘটনা কি ওভাবে ঘটতো?’ প্রশ্নটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এমন আরো অনেক উদাহরণ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে এই না-বলা ঘটনাগুলো রাষ্ট্র ও সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্মাণ করে।

‘তাজউদ্দিন আহমদ: দিনলিপির দর্পণে’ নামক প্রবন্ধে অন্তত দুটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এর একটি হলো তাজউদ্দিন আহমদের ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত আর অন্যটি হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব। লেখকের ভাষায়, ‘তাজউদ্দীনের আদর্শবাদী চরিত্র, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রচারবিমুখ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তরুণ বয়সে লেখা তাঁর ডায়েরিগুলোতে।’ সঙ্গত কারণেই তাজউদ্দীনের দিনলিপি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী এবং তাঁর ‘সীমান্ত’ পত্রিকা নিয়ে লেখা প্রবন্ধটি বেশ গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রারম্ভিক পর্বকে নতুন আলোয় হাজির করা হয়েছে এবং একই সাথে দেশের এই অস্থির পরিবেশে দাঙ্গা ও যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গঠনে পত্রিকাটির নিরলস প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকবর আলি খানকে নিয়ে তাঁর লেখা ‘সীমাবদ্ধতা মেনেও সৎ যে আত্মকথন’ আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও দারুণ অর্থবহতার সাথে তাঁকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হলো ‘ইতিহাস যখন কথাসাহিত্যের বিষয়’। প্রবন্ধের শিরোনাম অনেক বিস্তৃত এলাকা সম্পর্কে জুড়ে হলেও এর মূল বিষয় মূলত ভাষা সংগ্রামী মমতাজ বেগমকে নিয়ে সৃষ্ট কথাসাহিত্য। প্রবন্ধের শুরুতে দুটি উপন্যাসের ধারণা দেয়া হয়েছে। একটি বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসনাত আব্দুল হাইয়ের লেখা ‘কল্যাণী/মমতাজ’ আর অন্যটি মনি হায়দারের লেখা ‘ফাগুনের অগ্নিকণা’। কিন্তু প্রবন্ধজুড়ে রয়েছে কেবল একটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা। লেখক যুক্তি, রেফারেন্স এবং প্রমাণসহ কড়া ভাষায় হাসনাত আব্দুল হাইয়ের লেখা ‘কল্যাণী/মমতাজ’ উপন্যাসটির দুর্বলতা তুলে ধরেছেন। সমালোচনার দৃঢ়তা একে নিঃসন্দেহে পাঠযোগ্য করেছে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক আরেকটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা না-থাকায় লেখাটিকে অসম্পূর্ণ মনে হতে পারে কারো কারো কাছে।

‘চট্টগ্রামের যুদ্ধ শুরুর দিনটি’ শিরোনামের প্রবন্ধটি মূলত লেখকের স্মৃতিকথা হলেও তা মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্ন বোঝার এক মূল্যবান দলিল হয়ে উঠেছে। তবে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে একটি জায়গায়। লেখক স্বীকার করেছেন, সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে গাওয়া ‘দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া’ গানটি তিনি শুনেছেন এবং মনে রেখেছেন, কিন্তু মেজর জিয়ার রেডিওতে দেওয়া ঘোষণাটি, যা বারবার প্রচারিত হয়েছিল, তিনি শোনেননি। বিষয়টি আরও বিস্ময়কর মনে হয় যখন তিনি নিজেকে একজন রাজনীতি-সচেতন ও সক্রিয় কর্মী হিসেবে উল্লেখ করেন। যদিও একইসাথে তিনি স্বীকার করেছেন যে বাবার অসুস্থতার কারণে সে সময় সক্রিয় রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে সরে যেতে হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘ক্রুশ্চেভের স্মৃতিকথায় পাস্তারনেক, লেখকের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ’ শিরোনামের প্রবন্ধটিতে লেখক দেখিয়েছেন, ক্ষমতায় থাকাকালীন স্বাধীনতার প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা ক্রুশ্চেভ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর উপলব্ধি করেন স্বাধীনতার অপরিহার্যতা। এই প্রবন্ধ রা, ক্ষমতা ও সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে গভীর ভাবনার খোরাক দেয়।

‘ঊনসত্তরের গণআন্দোলন ও ড. জোহা’, ‘পঙ্কজ ভট্টাচার্য: সংগঠন ছাড়িয়ে যাঁর পরিচয়’ এবং ‘সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতিসমগ্র’ প্রবন্ধগুলো পাঠককে এই তিন কর্মবীর সম্পর্কে জানতে পারবেন, জানতে পারবেন তাঁদের কর্ম, দর্শন ও জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কেও। ‘যুক্তি ও ভক্তি’ প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তিবাদী মনন ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এর ভক্তিমূলক দর্শনের তুলনা বাংলা চিন্তাধারার বৈচিত্র্যকে নতুনভাবে অনুধাবন করার সুযোগ দেয়।

লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও বন্ধুত্ব নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলো (হাসু ফাটিয়ে দিতে জানে, প্রিয় বন্ধু: ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি, আবু করিম: প্রিয় পুরাতন বন্ধু) কেবল অন্তরঙ্গ সম্পর্কের দলিল নয়, বরং সেগুলো থেকে উঁকি দেয় ’৬৯, ’৭১-এর মতো জাতীয় ইতিহাসের পর্বগুলো। কৃতজ্ঞতা ও আবেগের সুরে লেখা এসব প্রবন্ধ লেখকের মানবিকতাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

‘ওমর আলী: তাঁর স্বনির্ধারিত নিয়তি’ শিরোনামের প্রবন্ধে লেখক চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন মানুষের স্মৃতি থেকে প্রায় বিস্মৃত এক গুরুত্বপূর্ণ কবির কবিতার শক্তি ও তাঁর সময়োপযোগী প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি। এই প্রয়াসে তিনি কেবল উপেক্ষিত এক কবিকে পুনরায় পাঠকের সামনে হাজির করেননি বরং নিজের মননশীলতা ও দায়বদ্ধতারও পরিচয় দিয়েছেন।

সবমিলিয়ে বলা যায় লেখকের এই গ্রন্থটি নিছক একটি প্রবন্ধগ্রন্থ নয়; বরং এটি ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত দলিলও। এর প্রতিটি প্রবন্ধই পাঠযোগ্য এবং চিন্তাশীল। এর লেখার ধরন সহজ ও সাবলীল, কিন্তু গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই বইটি পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠক ইতিহাসের প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করার, বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করার এবং ইতিহাসকে নতুনভাবে ভাবার একটি দারুণ সুযোগ পাবে।

প্রকাশক: পুণ্ড্র প্রকাশন, প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫, মুদ্রিত মূল্য: ৩২০ টাকা।

-

অধুনাবাদী নিরীক্ষার অগ্রসাধক

-

‘বায়ান্নর আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ধারাকে বহন করতে চেয়েছি’

-

জাতীয় চেতনার অমলিন ধারক

-

নক্ষত্রের অনন্ত যাত্রা

-

আহমদ রফিক ও ভাষামুক্তি সাধনা

-

কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা হলো না তাঁর

-

জীবনবোধের অনবদ্য চিত্ররূপ ‘স্বপ্নছোঁয়ার পদযাত্রা’

-

কবিরের দোঁহা

-

আকবর হোসেন ও ‘যৌবনটাই জীবন নয়’

-

স্বোপার্জিত

-

সংগ্রামের অগ্নিশিখা থেকে হেলাল হাফিজ

-

কোনো এক শরৎসন্ধ্যা : কোথায় পাব তারে

-

বিশাল ডানাওলা এক থুত্থুরে বুড়ো মানুষ

-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার

-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন

-

কেন তিনি লালনকন্যা