শোক ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

আহমদ রফিক ও ভাষামুক্তি সাধনা

সোহরাব হাসান

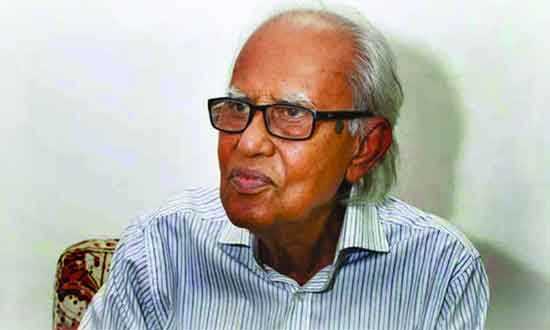

আহমদ রফিক / জন্ম : ১২ সেপ্টম্বর ১৯২৯; মৃত্যু : ২ অক্টোবর ২০২৫

আহমদ রফিক বায়ান্নর ভাষাসংগ্রামী; কিন্তু এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি ভাষা আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করেছেন, সেই আন্দোলন যে ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল না, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেসবও উঠে এসেছে তাঁর লেখনীতে। আহমদ রফিক ভাষা আন্দোলনকে দেখেছেন বৃহত্তর গণমানুষের সংগ্রামের অংশ হিসেবে।

১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি ইতিহাসের বাঁক ফেরানো ঘটনা যখন ঘটে আহমদ রফিক তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। ভাষা আন্দোলনে যোগদানের কারণে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে। ফলে পড়াশোনায় সাময়িক বিরতি ঘটে। পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি নিলেও চিকিৎসা সেবাকে পেশা হিসেবে বেছে নেননি। তিনি সমাজের আরও বৃহত্তর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন, যার নাম মানবমুক্তি। ছাত্রাবস্থায়ই আহমদ রফিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন; আত্মগোপনে থেকে কাজ করেন, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা যুবলীগের ব্যানারে কাজ করেন, পরে ন্যাশনাল পার্টির ছত্রচ্ছায়।

আহমদ রফিক ছিলেন সৃজনশীল মানুষ, তিনি করিতা লিখতেন, স্বাধীনভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো বিশ্লেষণ করতেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ অনেক সময় পার্টির নীতির সঙ্গে মিলত না; এক পর্যায়ে তিনি পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন; কিন্তু সাম্যবাদী বা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি নিজেকে স্বাধীন বা নির্দলীয় কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় দিতেন।

ষাটের দশকে আইয়ুবের সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর যখন দেশবাসীর ওপর চেপে বসল, যখন শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল সর্বত্র, তখনই আরও অনেকের সঙ্গে আহমদ রফিক রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের উদ্যোগ নেন; লেখালেখি ও ঘরোয়া সভাসমাবেশের মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্তার বিষয়টি সামনে আনেন। আহমদ রফিক চিন্তা চেতনায় বামপন্থী হলেও রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে ছিলেন আপসহীন। পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখানে যারা লেখালেখি করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের অগ্রগণ্য। আহমদ রফিক কেবল রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেননি, তাঁর নামে সংগ্রহণ করেছেন, পাঠচক্রের আয়োজন করেছেন।

আমাদের দেশের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা যেমন বারবার মত ও পথ পরিবর্তন করেন, ব্যক্তিস্বার্থের জন্য চরম বাম থেকে ডানে যেতেও দ্বিধা করেন না, সেখানে আহমদ রফিক আজীবন একই নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চিন্তা-চেতনায় বামপন্থার অনুসারী হলেও তিনি ভিন্নমতের প্রতি বরাবরই সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এসেছেন। তাঁর জন্ম ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। সেই হিসেবে নব্বইয়ের কোঠায় পা রেখেছেন। এই বয়সেও মানবকল্যাণে অবিচল থাকা এবং লেখালেখি চালিয়ে যাওয়া আমাদের দেশে বিরল ঘটনাই বটে।

আহমদ রফিক যখন স্কুলের ছাত্র তখন ভারতবর্ষ ভাগ হয়। তিনি কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের ছাত্র সংগঠনে যোগ না দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক স্টুডেন্ট ফেডারেশনের মধ্যেই নিজের ঠিকানা খুঁজে নেন। দেশ বিভাগের পর তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, চিকিৎসক হবেন সেটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন তাঁর কর্মপরিসর আরও বাড়িয়ে দেয়। তখন আহমদ রফিক তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে সময়মতো পরীক্ষা দিতে পারেননি। তাঁকে বেশ কিছুদিন আত্মগোপনে থাকতে হয় ।

ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন ধীমান প্রাবন্ধিক, প্রতিশ্রুতিশীল কবি এবং কুশলী সম্পাদক হিসেবে। চিকিৎসা তাঁর পেশা হলেও নেশা ছিল সাহিত্য সাধনা। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কিন্তু পার্টির অনেক সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হতে পেরে রাজনীতিতে আর সক্রিয় থাকেননি। লেখনীই হয়ে ওঠে দেশ ও মানব সেবার প্রধান হাতিয়ার। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর নিরলস গবেষণা দুই বাংলার বোদ্ধা মহলেই প্রশংসিত ও সমাদৃত।

আহমদ রফিক শুধু লেখেননি; সংগঠন করেছেন, অনেক লেখক তৈরিও করেছেন। ১৯৬৪ সালে তিনি প্রকাশ করেন নাগরিক নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা, যাতে বাম ও প্রতিবাদী চিন্তার ছাপ ছিল। এই পত্রিকায় তাঁর সহযোগী হিসেবে ছিলেন আবদুল আলীম চৌধুরী (একাত্তরের শহিদ), শাহাবুদ্দীন আহমদ, আহমদ কবির, জিয়াউল হক, পরে এসে যুক্ত হন সৈয়দ আবুল মকসুদ ।

‘নাগরিকের আসা যাওয়া’ শীর্ষক স্মৃতিচারণায় আহমদ রফিক লিখেছেন,

‘পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকের কথা। আমাদের রাজনীতি তখন আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় স্তরেই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার পরিণতি বহন করে চলেছে। এবং এর প্রভাব সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও কম পড়েনি।... লেখাজোখার পরিকল্পনা নিতে নিতে মনে হলো একটা কাগজ বের করলে কেমন হয়। সাহিত্যের কাগজ। মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক। মেডিকেল কলেজের প্রথম দিকে আহমদ কবির ও আলীম চৌধুরী পাক্ষিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে ভোলে না। মনে করিয়ে দেয় মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা করার কথা।... শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়েই পরিকল্পনা একটা ছকে ফেলা গেল। এমনকি সেই সঙ্গে জুতসই আধুনিক ধরনের নামও। সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট মনে রেখে।’

পত্রিকার নাম কেন নাগরিক রাখা হলো তাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন আহমদ রফিক। তাঁর ভাষায়, “শহর ঢাকার চেহারা তখন বড় একটা আধুনিক না হলেও তার চরিত্রে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে শুরু করেছে। এক পা দু’পা করে সেদিকেই তার যাত্রা শুরু। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা এতটা জমজমাট হয়ে ওঠেনি। গাছগাছালি ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে দিলকুশা নবাব বাড়িটা তখনো শেওলা ধরা আভিজাত্য নিয়ে টিকে আছে। সেই উঠতি ঢাকার বর্ধমান নাগরিক চরিত্রের কথা মনে করিয়ে পত্রিকার নাম দাঁড়াল নাগরিক।

আহমদ রফিক এই পত্রিকার পরিচালক হলেও রাজনৈতিক কারণেই তার নামে ছাড়পত্র পাওয়া গেল না। সরকারের খাতায় লাল কালিতে তাঁর নাম লেখা। অতএব কৌশল হিসেবে কস্মিনকালেও সাহিত্যের ত্রিসীমানায় দাঁড়াননি এমন একজন- বোরহানউদ্দীন ভূইয়ার নামে ডিক্লারেশনের জন্য আবেদন করে সদুত্তরও পাওয়া গেল। নানান অসুবিধা সত্ত্বেও ‘নাগরিক’ তার সাহিত্য বৈশিষ্ট্য হাতে তুলেছিল প্রধানত প্রবন্ধ ও সমালোচনা বিভাগের মাধ্যমে। তখনকার মননশীল লেখক-পাঠক মহলেও এর কদর বেড়ে যায়। কেন? আহমদ রফিক আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন, ‘আমরা লাইনচ্যুত হইনি। নিজেদের রচনার ওপর লেখা কঠোর সমালোচনাও আমরা পত্রস্থ করেছি।’ এ কারণেই ‘নাগরিক’ হয়ে উঠেছিল ঢাকা তথা বাংলাদেশের নাগরিক সংস্কৃতির দর্পণ ও মুখপত্র। সমকালীন প্রায় সব লেখকই এ পত্রিকায় লিখেছেন ।

আহমদ রফিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হলেও তাঁর নাম ছাপা হতো না। পরবর্তীকালে সহযোগী সম্পাদনা পরিষদে তাঁর নামটি গুঁজে দেওয়া হয়। ‘নাগরিক’-এর সঙ্গে সৈয়দ আবুল মকসুদের যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে আহমদ রফিক লিখেছেন, ‘মকসুদ নাগরিকের সান্নিধ্যে প্রথম আসে কুকুর হইতে সাবধানতা নিয়ে।... প্রয়োজনীয় দরজাটি নাগরিকই তার জন্য খুলে দিয়েছিল। সাহিত্যের টানে সরকারি চাকরি ছেড়ে ভেসে পড়া, নাগরিক সম্পাদনার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া এবং চার বছরের সেখানে লেগে থাকা ইত্যাদি আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মকসুদের জীবনে পটপরিবর্তনের সূচনা। জীবনে প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্যে সম্পৃক্ততার জন্য যে নিরন্তর লড়াই তাঁকে চালিয়ে যেতে হয়েছে সে কাহিনি আর কেউ জানে না।’

সে সময়ের সাহসী লেখক আবদুল হকের বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশ করে নাগরিক। একটি প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল “সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম মুহূর্তে।” তিনি এমনভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন, যাতে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক ও তার অনুগ্রহপ্রার্থী লেখক-বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র উঠে আসে। তিনি লিখেছেন,

‘কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যত দিন তার পদানত দেশে ক্ষমতাসীন বলে তত দিন প্রবল প্রতিরোধের মুখেও তার মনে হয় সে সর্বেসর্বা, সেই পদানত জাতিকে শাসন করাই তার স্বাভাবিক অধিকার। প্রজ্ঞার উদয় না হওয়া পর্যন্ত এই রকম মনে হয় এবং প্রজ্ঞার উদয় কখনো হয়, কখনো হয় না। হলে সময় থাকতে কেটে পড়ে, না হলে শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত হয়। আবদুল হকের এই লেখায়ই ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সমকালীন লেখক-সংস্কৃতিসেবীদের কাপুরুষতা ও অদূরদর্শিতার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি লিখেছেন, “তথাপি শুধু বিদেশি শাসক নয়, কখনো কখনো কিছুসংখ্যক দেশি মানুষও ভরসা পায় না, তাদের দেশে একদিন স্বাধীনতার সূর্যের উদয় হবে। দাস মনোভাবাপন্ন কেউ কেউ স্থায়ীভাবে স্বদেশকে চিরস্থায়ী বিদেশি শাসক কামনা করে। যেমন অবিভক্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা করত। ব্রিটিশরা তাদের স্বধর্ম এবং তাদের সময়ের রক্তের একাংশ ওই ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের অবদান, এই হিসাবে ব্রিটিশদের তারা মনে করত স্বজাতি। আর এই কারণে তারা অবিভক্ত ভারতে চিরস্থায়ী শাসন কামনা করত। স্বধর্ম রক্তের ঈষৎ সংমিশ্রণের জন্য স্বদেশ বিদেশি শাসন কামনা এই প্রথম নয়, শেষেও নয়।’ এই নিবন্ধে আবদুল হক পাকিস্তানি শাসক ও তার অনুগত লেখক-বুদ্ধিজীবীদের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। তাঁর এই লেখাটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। এর কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্তান ভেঙে যায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

৩.

আহমদ রফিক ছিলেন বহুমাত্রিক মানুষ। তিনি একাধারে লেখক গবেষক রাজনৈতিক কর্মী ও কবি। এসব সত্তার সমন্বয় খুব কম মানুষই করতে পারেন। কিন্তু আজীবন জ্ঞানান্বেষী আহমদ রফিক পেরেছেন। তিনি নিজেকে কোনো বৃত্তে বন্দী করেননি। সবার আপনজন হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে মনে হতো একজন দেবদূত বসে কথা বলছেন, সমাজের কথা বলছেন। স্বপ্নের কথা বলছেন। মনে আছে, একবার রফিক ভাইকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম প্রচীন যুগ থেকে বাঙালির জীবন সংগ্রামের কাহিনী কিশোরোপযোগী করে কয়েক খ-ে বের করা যায় কিনা। তিনি বললেন, কারও সহযোগিতা পেলে কাজটি করতে রাজি আছি। সপ্তাহে অন্তত দুতিন দিন তাঁর ওখানে বসে কাজ করতে হবে। আমি রাজিও হয়েছিলাম। কিন্তু পরে আর কাজটি হয়নি। করোনা কালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমিও জীবিকার নিষ্ঠুর তাগিদে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

আহমদ রফিক তাঁর ছিয়ানব্বই বছরে একটি কর্মমুখর ও সৃজনশীলল জীবন কাটিয়েছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এ দেশের প্রতিটি গণসংগ্রামে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সেই সঙ্গে লেখালেখিও করেছেন। বাংলাদেশের অনেক প্রগতিশীল লেখক বুদ্ধিজীবীকে দেখিছি, মসনদ বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বদল করে নিয়েছেন। রাষ্ট্র থেকে নানা রকম সুযোগ সুবিধা নিয়েছেন। কিন্তু আহমদ রফিক বরাবর নিজের অবস্থানে অনড় থেকেছেন। তাঁকে কোনোভাবে ব্রাকেটবন্দী করা যায়নি। যদি আমরা তাঁর লেখালেখি ও কাজের বিচার করি দেখব তাঁর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা সদা জাগরূক ছিল; যদি অনেকের মতো উচ্চকিত নয়। তিনি নিজেকে প্রগতিশীল প্রমাণ করতে অন্যকে গালাগাল করেননি।

আহমদ রফিক ও তাঁর সহযাত্রীরা বাংলাকে কেবল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, তারা চেয়েছিলেন এটি সর্বস্তরে এটি ছড়িয়ে যাক। প্রাথমিক থেকে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হোক। ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে থাকতে পারে; চাইলে কেউ সেই ভাষায়ও পড়তে পারেন। কিন্তু বাংলা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার স্তরে নিয়ে যেদে হবে, সেটা হতে পারে প্রকৌশল, বিজ্ঞান কিংবা কারিগরী শিক্ষারও।

আহমদ রফিক জিকিসৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, ছেলে মেয়েরা বাংলা ভাষায় এই শিক্ষা নিলে অধীত বিদ্যার মর্ম আরো বেশি উপলব্ধি করতে পারবে। বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানোর উদ্দেশ্য আহম রফিক বাংলা একাডেমি থেকে মেডিকেল পরিভাষা নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আমাদের সরকারি দপ্তরের কাজকর্ম ইংরেজিতে হতো। স্বাধীনতার পর সেটা বাংলায় চালু হয়। প্রশাসনিক পরিভাষা নামেও অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞান না অন্যান্য বিষয়ে কেন বাংলায় পড়ানো যাবে না। এই তাগিদ থেকে আহমদ রফিক বন্ধু সাঈদ আহমদ ও শুভাগত চৌধুরীকে নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ করলেন। বই দুটো হলো ডেভিডসনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলসূত্র ও প্রয়োগ এবং কাপলিং হানের প্রাকটিকাল অ্যানাটমি ম্যানুয়েল।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের মেডিকেল শিক্ষার অভিভাবকেরা বাংলায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানোর বিষয়টি অগ্রাহ্য করে গেছেন। মেডিকেল কলেজের একাধিক প্রাক্তন অধ্যক্ষের কাছে ধরণা দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। আহমদ রফিকদের করা অনুবাদ গ্রন্থদ্বয় হয়তো বাংলা একাডেমির মাহফেজ খানায় ধুলোর আস্তরে আকীর্ণ হয়ে আছে। এভাবেই একজন ভাষা সংগ্রামীর উচ্চস্তরে বাংলা ভাষা তথা সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বাস্তবায়নের স্বপ্নকে হত্যা করা হলো।

আহমদ রফিকের সমস্ত সংগ্রাম, কাজ ও সাধণার পেছনে ছিল মানবমুক্তির আকাক্সক্ষা, যা তিনি প্রজন্মান্তর থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি আজ শারীরিকভাবে আমাদের কাছে কিন্তু থাকবেন তাঁর লেখায়, চিন্তায় ও কর্মসাধনায়।

-

অধুনাবাদী নিরীক্ষার অগ্রসাধক

-

‘বায়ান্নর আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ধারাকে বহন করতে চেয়েছি’

-

জাতীয় চেতনার অমলিন ধারক

-

নক্ষত্রের অনন্ত যাত্রা

-

কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা হলো না তাঁর

-

জীবনবোধের অনবদ্য চিত্ররূপ ‘স্বপ্নছোঁয়ার পদযাত্রা’

-

অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধানে

-

কবিরের দোঁহা

-

আকবর হোসেন ও ‘যৌবনটাই জীবন নয়’

-

স্বোপার্জিত

-

সংগ্রামের অগ্নিশিখা থেকে হেলাল হাফিজ

-

কোনো এক শরৎসন্ধ্যা : কোথায় পাব তারে

-

বিশাল ডানাওলা এক থুত্থুরে বুড়ো মানুষ

-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার

-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন

-

কেন তিনি লালনকন্যা