ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক

নক্ষত্রের অনন্ত যাত্রা

আরণ্যক শামছ

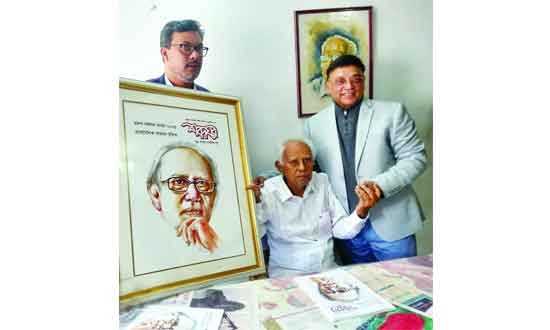

মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে ইউনিমেড-ইউনিহেলথ ও শব্দঘর পত্রিকার পক্ষ থেকে ই.ই.-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শাফায়েত মাহমুদ ও শব্দঘর সম্পাদক-কথাসাহিত্যিক মোহিত কামাল আহমদ রফিকের খোঁজখবর নেন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। ইউনিমেড-ইউনিহেলথ তাঁকে আমৃত্যু ওষুধ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়

বাংলাদেশ এক গভীর শূন্যতায় নিমজ্জিত। চলে গেলেন আমাদের সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, ভাষাসৈনিক, কবি, প্রাবন্ধিক এবং রবীন্দ্র-গবেষক ডা. আহমদ রফিক। এক বর্ণময়, সংগ্রাম ও সাধনায় ঋদ্ধ জীবনের অবসান ঘটিয়ে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন অনন্তের পথে। তাঁর এই বিদায় কেবল একজন ব্যক্তির প্রয়াণ নয়, এ এক ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের সমাপ্তি; এক বাতিঘরের নিভে যাওয়া, যা দশকের পর দশক ধরে বাঙালি জাতিকে পথ দেখিয়েছে। যে শরীর একদিন ভাষার জন্য রাজপথে হেঁটেছে, বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছে, সে শরীর তিনি দান করে গেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য। মৃত্যুর পরেও যিনি রেখে গেলেন জ্ঞানের আলো বিতরণের এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। আজ যখন জাতি শোকে মুহ্যমান, তখন তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনকে স্মরণ করা এবং তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারকে অনুধাবন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

আহমদ রফিকের জীবন ছিল এক বহুমাত্রিক মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের প্রথমপর্ব রচিত হয়েছিল ভাষার সংগ্রামে, মধ্যপর্ব বিকশিত হয়েছিল তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে, কাব্য ও প্রবন্ধে, আর অন্তিম পর্বের গৌরব রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সৃষ্টি জগতের নিবিড় অনুসন্ধানে। তিনি ছিলেন একাধারে ইতিহাসের সাক্ষী ও নির্মাতা, দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। তাঁর প্রয়াণে আজ বাংলাদেশের আকাশ বিষণœ, বাতাস ভারাক্রান্ত। এই শোকের মুহূর্তে অশ্রুসিক্ত চোখে ফিরে দেখা যাক সেই গৌরবময় অতীত, যে অতীত আহমদ রফিককে অমরত্ব দান করেছে।

ভাষা ক্রমেই প্রাণহিংসার এক জনদায়ী অবস্থা হয়ে ওঠে যদি তাকে মৃতপ্রায় রাখা হয়, অথচ ভাষা হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ স্বর, অস্তিত্ব ও অহংকারের স্পন্দন। বাংলা ভাষাকে আমরা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম বলি না, এটি আমাদের আত্মার কথা, সংগ্রাম, বেদনা ও আশা। সেই ভাষার জন্য এক মানুষের জীবনকে উৎসর্গ করা অনেক বড় বিষয়। এটাই ছিল আহমদ রফিকের জীবনানুভূতির মূল।

তাই, ভাষার অকুতোভয় সৈনিক আহমদ রফিকের পরিচয়ের অগ্রভাগে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ‘ভাষাসৈনিক’। ১৯২৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করা তরুণ আহমদ রফিক ঢাকায় এসেছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধ্যয়নের জন্য। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে তিনি কেবল পাঠ্যপুস্তকেই নিমগ্ন থাকেননি, বরং দেশের ক্রান্তিকালে, ইতিহাসের বাঁকবদলের মুহূর্তে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা।

১৯৫২ সাল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিমাতাসুলভ আচরণে পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস তখন বিক্ষুব্ধ। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাঙালি জাতিসত্তা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। সেই সংকটকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস হয়ে উঠেছিল ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। আহমদ রফিক ছিলেন সেই কেন্দ্রের এক উদ্যমী ও সচেতন সংগঠক। তিনি কেবল মিছিলে হাঁটেননি, বরং সহযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছেন, লিফলেট লিখেছেন, রাতের আঁধারে পোস্টার লাগিয়েছেন। তাঁর চেতনায় ছিল প্রগতিশীল রাজনীতির গভীর ছাপ, যা তাঁকে মানুষের অধিকারের সংগ্রামে নির্ভীক করে তুলেছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। দিনটি কেবল একটি তারিখ নয়, বাঙালির আত্মপরিচয়ের রক্তাক্ত স্বাক্ষর। সেদিন সকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জড়ো হয়েছিলেন ছাত্র-জনতা। সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি হবে না, এ নিয়ে যখন নেতাদের মধ্যে দ্বিধা, তখন আহমদ রফিকের মতো টগবগে তরুণদের দৃঢ়তায় ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত হয়ে যায়। তিনি নিজেও সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করেছেন একাধিকবার। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, “ভাষা আন্দোলনের দুটো মাইলফলক। প্রথমটি ১৪৪ ধারা ভাঙা। ১৪৪ ধারা না ভাঙলে একুশে একুশ হতো না। দ্বিতীয়টা হলো, যদিও এটা অপ্রিয় কথা, ২১ তারিখ দুপুরে পুলিশ গুলিবর্ষণ না করলে আন্দোলন এতটা তীব্রতা, এতটা ব্যাপকতা এবং প্রদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ত না।”

পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ছাত্ররা যখন এগিয়ে যায়, তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে আহমদ রফিক ছিলেন মিছিলের সামনের সারিতে। ব্যারাকের কাছে পুলিশের নির্মম গুলি বর্ষণ শুরু হলে তিনি প্রত্যক্ষ করেন ইতিহাসের সেই নৃশংসতম অধ্যায়। আহতদের আর্তনাদ, গুলিবিদ্ধ বরকতের লুটিয়ে পড়া- এসব তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল। একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী হিসেবে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন আহতদের সেবায়। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রক্তাক্ত সহযোদ্ধাদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছেন, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। সেই ভয়াল দিনের স্মৃতি তাঁর লেখায় বারবার ফিরে এসেছে, পরিণত হয়েছে ইতিহাসের জীবন্ত দলিলে। তাঁর লেখা ‘ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য’ এবং ‘একুশের দিনলিপি’ নিছক গবেষণামূলক গ্রন্থ নয়, এ যেন এক প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি, যা ইতিহাসের প্রতিটি স্পন্দনকে ধারণ করে আছে।

ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়েন তিনি। তাঁর নামে জারি হয় গ্রেফতারী পরোয়ানা, তাঁকে সহ্য করতে হয় জেল-জুলুম। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। ভাষার প্রতি, দেশের প্রতি তাঁর যে অঙ্গীকার, তা ছিল পর্বতের মতো অটল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভাষা আন্দোলন কেবল ভাষার অধিকারের লড়াই নয়, এ ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সূচনাবিন্দু। যেমনটা তিনি বলেছিলেন, “যখন আমি বলি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, তখন কিন্তু সমগ্র জাতির সামগ্রিক অধিকারের বিষয়টি সামনে আসে।” এই গভীর উপলব্ধিই তাঁকে সারাজীবন এক নির্ভীক, আপসহীন বুদ্ধিজীবী হিসেবে বাঁচতে শিখিয়েছে।

আহমদ রফিকের সত্তায় চিকিৎসক ও সংগ্রামী পরিচয়ের পাশাপাশি সমানভাবে প্রবহমান ছিল এক সংবেদনশীল কবির আত্মা এবং এক যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিকের মনন। তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু হয়েছিল ছাত্রজীবনেই, যা সময়ের সাথে সাথে হয়ে উঠেছিল গভীর ও ব্যঞ্জনাময়। পেশায় চিকিৎসক হয়েও তিনি আত্মার খোরাক খুঁজে পেয়েছিলেন সাহিত্যের বিশাল ভুবনে। তাঁর নিজের কথায়, তিনি মানুষের শরীরের চিকিৎসার পাশাপাশি সমাজের মানসিক চিকিৎসার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

আহমদ রফিকের কবিতা ছিল তাঁর জীবনবোধ, সংগ্রাম ও অন্তর্গত রক্তক্ষরণের শৈল্পিক প্রকাশ। তাঁর কাব্যভাষা উচ্চকিত নয়, বরং মৃদুভাষী কিন্তু গভীর ও তীক্ষè। তাঁর কবিতায় বারবার উঠে এসেছে দেশ, মাটি, মানুষ, নির্বাসন ও সময়ের যন্ত্রণার কথা। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘নির্বাসিত নায়ক’ (১৯৬৬), ‘বাউল মাটিতে মন’ (১৯৭০), ‘রক্তের নিসর্গে স্বদেশ’ (১৯৭৯) এবং ‘বিপ্লব ফেরারী, তবু’ (১৯৮৯)।

‘নির্বাসিত নায়ক’ কাব্যগ্রন্থে তিনি যেন নিজেরই প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন, যে একজন সংবেদনশীল মানুষ যিনি সমাজের নানা অসঙ্গতি ও ভ-ামির ভিড়ে নিজেকে নির্বাসিত মনে করেন। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতার সঙ্গে মিশেছিল সমাজমনস্কতা, ব্যক্তিগত অনুভূতির সাথে একাত্ম হয়েছিল সমষ্টির বেদনা। তিনি কবিতাকে কেবল শিল্পের জন্য শিল্প হিসেবে দেখেননি, বরং একে সামাজিক দায়বদ্ধতার এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।?

প্রাবন্ধিক হিসেবে আহমদ রফিকের বিচরণ ছিল আরও বিস্তৃত ও প্রভাবশালী। তাঁর গদ্য ছিল নির্মেদ, যুক্তিনিষ্ঠ এবং স্বচ্ছ। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সুবাদে তাঁর লেখায় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের যে গভীরতা পরিলক্ষিত হয়, তা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রখ্যাত সমালোচক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, “বিজ্ঞানের গুণ হচ্ছে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ, সে গুণ দুটিকে তিনি নিয়ে এসেছেন তাঁর সাহিত্যচর্চায়। তাঁর সাহিত্যে দেখি নান্দনিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিকতা।” এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়েই তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছেন সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সাহিত্যের নানা জটিল প্রসঙ্গ। তাঁর প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ ‘শিল্প সংস্কৃতি জীবন’ (১৯৫৮) প্রকাশের সাথে সাথেই বিদগ্ধ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর একে একে প্রকাশিত হয় ‘আরেক কালান্তরে’ (১৯৭৭), ‘বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি’ (১৯৮৬), ‘ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য’ (১৯৯১), ‘একুশ থেকে একাত্তর’, ‘বাংলাদেশ: জাতীয়তা ও জাতিরাষ্ট্রের সমস্যা’ (২০০০)-এর মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তাঁর প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে গভীর ইতিহাসবোধ, রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা। তিনি সংস্কৃতির সংকট, বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব, সাম্প্রদায়িকতার বিপদ এবং জাতিরাষ্ট্রের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে নির্ভীকভাবে লিখেছেন। তাঁর লেখা ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের চেতনায় এক ঝাঁকুনি দেওয়ার মতো। তিনি প্রশ্ন করেছেন, উত্তেজিত করেছেন এবং সর্বোপরি, ভাবতে শিখিয়েছেন।

রবীন্দ্র-গবেষণার ক্ষেত্রে আহমদ রফিক ছিলেন এক অতলস্পর্শী সাধক। তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো তাঁর রবীন্দ্র-গবেষণা। ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার যখন বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে উদ্যত হয় এবং রবীন্দ্রচর্চাকে সংকুচিত করার অপচেষ্টা চালায়, তখন যে কজন বুদ্ধিজীবী সাহসের সঙ্গে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, আহমদ রফিক ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রবিরোধিতার সেই কালপর্বেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে আরও নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরেন। তাঁর জন্য রবীন্দ্রচর্চা কেবল সাহিত্য পাঠ ছিল না, এটি ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের এক হাতিয়ার।

তিনি রবীন্দ্রনাথকে কোনো দেবতাজ্ঞানে পূজা করেননি, বরং একজন যুক্তিবাদী গবেষকের নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞকে বুঝতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্রকলা, রাজনীতি, অর্থনীতি, গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবনা- কোনো কিছুই তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি প্রায় ৩০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। ‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ও বাংলাদেশ’, ‘রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প’, ‘রবীন্দ্রভুবনে পতিসর’, ‘রবীন্দ্রসাহিত্যের নায়িকারা: দ্রোহে ও সমর্পণে’- এরকম প্রতিটি গ্রন্থই তাঁর গভীর গবেষণার স্বাক্ষর বহন করে।

বিশেষ করে, নওগাঁর পতিসরে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি ও গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মকা- নিয়ে তাঁর গবেষণা এককথায় পথিকৃতের কাজ। তিনি সরেজমিনে পতিসরে গিয়ে, সেখানকার মানুষের সাথে কথা বলে, নথিপত্র ঘেঁটে এক অনালোকিত রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ কেবল কল্পনাবিলাসী কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন গ্রাম ও কৃষকের এক দরদী বন্ধু এবং আধুনিক সমবায় ভাবনার এক রূপকার।

তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বহুখণ্ডের ‘রবীন্দ্রজীবন’ রচনার কাজে নিজেকে যুক্ত করা। আবদুশ শাকুরের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি এই অসমাপ্ত বিশাল কর্মযজ্ঞের হাল ধরেন এবং ৯০ বছর বয়সেও অক্লান্ত পরিশ্রমে এর তৃতীয় ও চতুর্থ খ- রচনা করে আমাদের উপহার দেন। এ কেবল গবেষণা নয়, এ ছিল এক সাধনা, এক দীর্ঘ তপস্যা। ?তাঁর এই অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছেন। কলকাতা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তাঁকে ‘রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য’ উপাধিতে ভূষিত করেছে, যা তাঁর গবেষণার আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ। তিনি পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৭৯) এবং দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা একুশে পদক (১৯৯৫)। কিন্তু পুরস্কারের চেয়েও বড় ছিল তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও সততা।

সাহিত্যিক বিচারে এক নক্ষত্রের মহাপ্রয়াণ

আহমদ রফিক কোনো দলের বা গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন জনতার বুদ্ধিজীবী, বিবেকের কণ্ঠস্বর। যখন যা সত্য বলে জেনেছেন, তা বলতে কখনও দ্বিধা করেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন, ভেবে গেছেন দেশ ও জাতিকে নিয়ে। বার্ধক্যের শারীরিক সীমাবদ্ধতা তাঁর মননকে দমাতে পারেনি। নিউ ইস্কাটনের একটি ভাড়া বাসায় প্রায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করলেও তাঁর চিন্তার জগৎ ছিল মহাবিশ্বের মতো বিস্তৃত।

আজ তিনি শারীরিকরূপে আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর কর্ম, তাঁর চিন্তা, তাঁর আদর্শ আমাদের মাঝে রয়ে গেছে। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ভাষার জন্য লড়তে হয়, কীভাবে যুক্তির আলোয় সমাজকে বিচার করতে হয়, এবং কীভাবে শেকড়ের সন্ধান করে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে হয়। তাঁর জীবন এক সংগ্রামের ইতিহাস, এক সাধনার প্রতিচ্ছবি, এক অঙ্গীকারের দলিল। ?ভাষার মাসে যে সংগ্রামের সূচনা তিনি করেছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই সংগ্রামেরই একজন একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যু নেই, কারণ তাঁর মতো মানুষেরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে অমরত্ব লাভ করেন। তিনি মিশে থাকবেন একুশের প্রভাতফেরির প্রতিটি স্লোগানে, বাংলা একাডেমির বইমেলার প্রতিটি নতুন বইয়ের ঘ্রাণে, এবং রবীন্দ্রপ্রেমীর হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে।

মহাকালের রথে চড়ে আহমদ রফিক আজ পাড়ি জমিয়েছেন এক নতুন ‘আরেক কালান্তরে’। কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া আলোয় আমাদের পথচলা থামবে না। হে আমাদের কালের সারথি, হে ভাষাসৈনিক, হে রবীন্দ্র-সাধক, আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন। আপনার জীবন ও কর্ম হোক আমাদের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস। বাংলাদেশের ইতিহাসে আপনার নাম লেখা থাকবে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে, যে নক্ষত্র কখনও অস্তমিত হয় না।

-

অধুনাবাদী নিরীক্ষার অগ্রসাধক

-

‘বায়ান্নর আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ধারাকে বহন করতে চেয়েছি’

-

জাতীয় চেতনার অমলিন ধারক

-

আহমদ রফিক ও ভাষামুক্তি সাধনা

-

কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা হলো না তাঁর

-

জীবনবোধের অনবদ্য চিত্ররূপ ‘স্বপ্নছোঁয়ার পদযাত্রা’

-

অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধানে

-

কবিরের দোঁহা

-

আকবর হোসেন ও ‘যৌবনটাই জীবন নয়’

-

স্বোপার্জিত

-

সংগ্রামের অগ্নিশিখা থেকে হেলাল হাফিজ

-

কোনো এক শরৎসন্ধ্যা : কোথায় পাব তারে

-

বিশাল ডানাওলা এক থুত্থুরে বুড়ো মানুষ

-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার

-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন

-

কেন তিনি লালনকন্যা