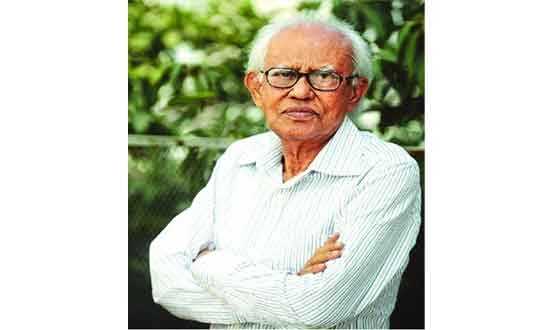

আহমদ রফিক

জাতীয় চেতনার অমলিন ধারক

কাঙাল শাহীন

যখনই আমরা ভাষার ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই, তখনই চোখে ভেসে ওঠে কিছুসংখ্যক মানুষের মুখ- যাঁরা বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। সেই মুখগুলোর ভিড়েই দেখা মেলে এক প্রজ্ঞাময়, সংগ্রামী এবং সৃষ্টিশীল মানুষের, যাঁর নাম আহমদ রফিক। তিনি কেবল একজন সাহিত্যিক নন, তিনি ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী, গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক এবং জাতীয় চেতনার এক অমলিন ধারক।

আহমদ রফিকের নাম উচ্চারণ মানেই মনে পড়ে যায় এক সংগ্রামী প্রজন্মকে, যারা ভাষার অধিকারকে স্বাধীনতার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন, যিনি মাঠের আন্দোলনে যেমন সক্রিয় ছিলেন, তেমনি পরবর্তী সময়ে কলমের মাধ্যমে সেই আন্দোলনের ইতিহাসকে সুসংহতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর লেখনী আমাদের শিখিয়েছে- ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই কেবল রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটি এক জাতির আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রাম।

কবি আহমদ রফিকের কাব্যভাষায় যেমন ধরা পড়ে সময়ের বেদনা, তেমনি গবেষক আহমদ রফিক আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন রবীন্দ্রনাথসহ বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভুবন। তিনি দেখিয়েছেন, সাহিত্য কেবল রস¯্রষ্টা নয়; এটি ইতিহাসের সাক্ষ্য, সময়ের দলিল। অনুবাদের মাধ্যমে তিনি বিশ্বসাহিত্যের দিগন্ত খুলে দিয়েছেন বাঙালি পাঠকের সামনে। আর প্রবন্ধ ও গবেষণায় তিনি আমাদের সংস্কৃতি ও সমাজকে নতুন করে পড়ার এক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন।

তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় আমাদের বলে দেয়, একজন মানুষ কীভাবে বহুমাত্রিক অবদান রেখে একটি জাতির ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠতে পারে। তিনি যেমন কবিতায় মানবিক অনুভবের বয়ান লিখেছেন, তেমনি প্রবন্ধে উচ্চারণ করেছেন মুক্তচিন্তার আহ্বান। আবার গবেষণায় উন্মোচন করেছেন সাহিত্যের গভীর সত্য, আর অনুবাদে এনে দিয়েছেন বৈশ্বিক সাহিত্য-অভিজ্ঞতা।

সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছিলেন জাতীয় চেতনার ধারক। অসাম্প্রদায়িকতা, মানবতাবোধ ও বাঙালিত্বের প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি। তাঁর চিন্তাধারা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সাহিত্য কেবল শব্দের শিল্প নয়, এটি সমাজ-সংস্কৃতির দায়বদ্ধতার প্রতিফলন।

তাই আহমদ রফিককে একক কোনো পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তিনি কবি, ভাষাসৈনিক, গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক- সব মিলিয়ে তিনি এক পূর্ণাঙ্গ বাঙালি মনীষী। তাঁর নাম উচ্চারণ মানেই ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের দর্শন, মুক্তচিন্তার সাহস এবং বাঙালিত্বের অবিচল অঙ্গীকারকে স্মরণ করা।

বাংলা ভাষার ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন একটি অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এটি কেবল একটি ভাষার স্বীকৃতির দাবি নয়, বরং সমগ্র জাতির আত্মপরিচয় রক্ষার সংগ্রাম। ভাষার অধিকারের প্রশ্নটি যখন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অবহেলা ও নিপীড়নের মুখে বিপন্ন হয়ে উঠেছিলো, তখনই প্রজন্মের পর প্রজন্ম বুকের রক্ত দিয়ে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলো। সেই অগ্নিঝরা দিনে যাঁরা সরাসরি মাঠে নেমেছিলেন, আহমদ রফিক তাঁদেরই একজন। তিনি কেবল অংশগ্রহণকারী নন, বরং আন্দোলনের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা অমর করে রেখেছেন।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে ছাত্ররা মাতৃভাষার অধিকারের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। তরুণ আহমদ রফিক তখন সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী। তাঁর চোখের সামনে ঘটেছিলো ইতিহাসের এক অভাবনীয় অধ্যায়। সেই সময় তিনি কেবল দর্শক হয়ে থাকেননি, বরং সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন মিছিল, মিটিং, স্লোগান এবং সংগঠনে। ফেব্রুয়ারির উত্তাল দিনগুলোতে তিনি অংশ নিয়েছিলেন বহু সভা-সমাবেশে, যেখানে ছাত্রসমাজ “রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই” স্লোগান দিয়ে মাতৃভাষার দাবিতে অবস্থান নিয়েছিলো। পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি এবং গ্রেপ্তারের ভয় তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে তিনি রাস্তায় নেমেছিলেন, মিছিলে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন এবং বাঙালির আত্মপরিচয়ের জন্য তাঁর জীবন ঝুঁকিতে ফেলেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে যেসব তরুণ, প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আহমদ রফিক ছিলেন অন্যতম।

ভাষা আন্দোলনের দিনগুলো ছিলো ভয় ও সাহসের দ্বন্দ্বে ভরা। রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হলেও তরুণেরা পিছপা হননি। আহমদ রফিক নিজেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন পুলিশের গুলি বর্ষণ, শহিদদের নিথর দেহ এবং আহত ছাত্রদের আর্তনাদ। এই অভিজ্ঞতা তাঁর মানসপটে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়ে রয়ে গেছে। পরবর্তীতে তিনি বারবার স্মরণ করেছেন সেই দিনগুলোকে। তাঁর বর্ণনায় উঠে এসেছে কেমন করে ছাত্ররা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজপথে নেমেছিলো এবং কীভাবে ঢাকার প্রতিটি রাস্তায় স্লোগানগুলি প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো। তাঁর চোখে ভাষা আন্দোলন ছিলো কেবল ভাষার দাবি নয়, এটি বাঙালির আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার এক ঐতিহাসিক যাত্রা।

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আহমদ রফিকের সবচেয়ে বড় অবদান হলো স্মৃতিচারণ ও দালিলীকরণ। তিনি কেবল অংশগ্রহণ করেই থেমে যাননি, তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইতিহাসের দলিলে পরিণত করেছেন। তাঁর লেখা স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধগুলোতে আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উজ্জলতা এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের নির্ভরযোগ্যতা। এতে করে ভাষা আন্দোলনের অভ্যন্তরীণ ঘটনাপ্রবাহ, শহিদদের বলিদান, ছাত্রদের সংগঠন এবং আন্দোলনের গতিধারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। তাঁর প্রবন্ধগুলো গবেষক, ইতিহাসবিদ এবং নতুন প্রজন্মের জন্য এক অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু বহুমাত্রিক। তিনি দেখিয়েছেন, ভাষার দাবি কেবল সাংস্কৃতিক নয়, এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। তিনি লিখেছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছিলো, তা কেবল ভাষাগত বৈষম্য নয়, ছিলো এক ধরনের রাজনৈতিক দমননীতি। এছাড়াও, তিনি বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে ভাষা আন্দোলন জাতিকে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত করেছিলো এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে ভূমিকা রেখেছিলো। তাঁর প্রবন্ধগুলো কেবল স্মৃতিচারণ নয়, এগুলো জাতির ইতিহাসকে বিশ্লেষণমুখীভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করে।

ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আহমদ রফিকের পরবর্তী সাহিত্য ও গবেষণায় গভীর ছাপ ফেলেছে। তিনি সবসময় বিশ্বাস করেছেন, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি জাতির আত্মার প্রতীক। ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা মানে জাতির মর্যাদা রক্ষা করা। তাই তাঁর লেখা, গবেষণা এবং প্রবন্ধে বারবার উঠে এসেছে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, ভাষার উন্নয়ন এবং তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করার আহ্বান। তিনি দেখিয়েছেন, মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা মানে জাতির ইতিহাসের প্রতি অবহেলা। ভাষা আন্দোলন তাঁর চিন্তাধারায় কেবল অতীতের ঘটনা নয়, এটি এক অবিনশ্বর শিক্ষণ ও প্রেরণার উৎস।

আহমদ রফিকের সাহিত্যচেতনা শুধু কাব্য বা প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না; তা বিস্তৃত হয় গবেষণা, অনুবাদ এবং জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশ্লেষণে। তিনি একাধারে কবি, গবেষক এবং রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী, যার ফলে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি তাঁর নিবেদন এক গভীর সমৃদ্ধি দিয়ে ভরা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, প্রবন্ধ ও নাটক নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ কেবল পাঠককে তথ্যপূর্ণ ধারণা দেয়নি, বরং সাহিত্য ও দর্শনের গভীরে প্রবেশের এক পথও খুলে দিয়েছে।

রবীন্দ্রগবেষক হিসেবে আহমদ রফিক তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকেই বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধে কেবল রস নয়, আছে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার এক গভীর স্তর। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ, জাতীয় সচেতনতা এবং সংস্কৃতির প্রতিফলন তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নয়, তিনি ছিলেন বাঙালির চিন্তা ও অনুভূতির প্রতিফলক, যার মধ্যে ইতিহাস, সমাজ এবং ধর্ম-বিশ্বাসের সর্বস্তর মিশে আছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কেবল সাহিত্যিক নয়, বরং সমাজ-সংস্কৃতির স্থপতি ও চিন্তাবিদ হিসেবেও পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

আহমদ রফিকের গবেষণার অন্যতম গুরুত্ব হলো তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনার নান্দনিক ও ভাবগম্ভীর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যে স্বাধীনতা ও মানবিকতার আহ্বান, তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতিফলন নয়, বরং জাতির সামগ্রিক চেতনারও দ্যোতক। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রবন্ধে প্রমাণ করে, কীভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমাজ ও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কীভাবে সৃজনশীলতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি একসাথে মিলিত হয়ে একটি জাতির চেতনা গড়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাকে তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের “জাতির জন্য শিল্প” ধারণার ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন এমনভাবে, যা কেবল শিল্পের স্বাদ দেয় না, বরং জাতির জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির দায়িত্বকেও স্পষ্ট করে। তাঁর বিশ্লেষণে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমাজের সকল স্তরকে স্পর্শ করেছে, আর আহমদ রফিক সেই স্পর্শকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

কেবল গবেষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি আহমদ রফিক। তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও সাহিত্যকে বাংলার সাধারণ পাঠক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন অনুবাদের মাধ্যমে। বিদেশি সাহিত্যকর্ম অনুবাদ করে যেমন তিনি নতুন চিন্তাভাবনা বাংলার পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে আরও সুগভীরভাবেবোঝানোর জন্য প্রবন্ধ ও প্রামাণ্য বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর অনুবাদ ও গবেষণার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

সাহিত্যিক হিসেবে আহমদ রফিকের নিজস্ব কাব্য ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় যেমন দেখা যায় সমাজের চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ এবং স্বাধীনতার আকাক্সক্ষা, তেমনি প্রবন্ধে উঠে আসে ইতিহাস, সমাজ এবং সংস্কৃতির গভীর বিশ্লেষণ। এই মিলিত গুণাবলির কারণে তিনি কেবল রবীন্দ্রনাথের একজন গবেষক নন; তিনি তাঁর চেতনার ধারক। এছাড়াও তিনি আধুনিক বাংলার এক শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী হিসেবেও পরিচিত।

আহমদ রফিক কলমের মধ্য দিয়ে জাতির চেতনা, ইতিহাস এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতা কেবল রসিকতার আনন্দ নয়, বরং এটি গভীর বৌদ্ধিক ও সামাজিক প্রতিফলন। যেমন তিনি একটি কবিতায় লিখেছেন:

“ভাষা আমাদের বুকের রক্ত, / লড়াই তার জন্য, শপথ চিরন্তন। / কলমে লেখা ইতিহাসও / যুদ্ধের চেয়ে কম নয়।”

এই কয়েকটি লাইনই আমাদের দেখায় কীভাবে রফিক ভাষা আন্দোলনের চেতনা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কবিতায় ভাষার মর্যাদা রক্ষা করা শুধু কাব্যিক দাবি নয়, এটি বাঙালির আত্মপরিচয় রক্ষার লড়াই- এটি তিনি পাঠককে অনুভব করিয়েছেন।

তাঁর কবিতার আরেকটি দিক হলো মানবিক দৃষ্টিকোণ। তিনি সমাজের অসঙ্গতি, মানুষের যন্ত্রণার প্রতি সহমর্মিতা এবং সংগ্রামের মানসিক দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন: “যেখানে মানুষ হারায় আশা, / সেখানে কবিতার আলো পথ দেখায়। / অন্ধকার যত ঘন, / সাহসের দীপ উজ্জ্বল হয়।”

এই লাইনগুলোতে স্পষ্ট, আহমদ রফিকের কবিতা পাঠককে শুধু অনুভূতি দেয় না; এটি তাদেরকে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, কবিতা হলো আন্দোলন এবং আত্মপরিচয়ের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

আহমদ রফিকের সাহিত্যচর্চা বিশ্বসাহিত্য এবং দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, তিনি প্রায়ই সেনেকা এবং রালফ ওয়াল্ডো এমারসনের চিন্তাধারাকে উল্লেখ করেছেন। এমারসনের মতো তিনি মনে করতেন,

“ঞযব সরহফ, ড়হপব ংঃৎবঃপযবফ নু ধ হবি রফবধ, হবাবৎ ৎবঃঁৎহং ঃড় রঃং ড়ৎরমরহধষ ফরসবহংরড়হং.”

(মনের সীমা একবার নতুন ধারণা দ্বারা প্রসারিত হলে, তা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না।)

এই ভাবনাটি আহমদ রফিকের লেখায় স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, যেখানে কবিতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি পাঠকের মানসপট প্রসারিত করেছেন। একইভাবে, সেনেকার ংঃড়রপ নীতি অনুযায়ী, তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সাহস, ন্যায়বোধ এবং স্ব-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজকে সচেতন করা যায়।

আহমদ রফিকের গবেষণা ও কবিতা মিলিত হয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ তৈরি করেছে, যেখানে জাতীয় চেতনা, ইতিহাস এবং বিশ্বসাহিত্যের সংযোগ স্পষ্ট। যেমন, তিনি রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধকে আলোচনা করেছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যচেতনার সঙ্গে বিদেশি দার্শনিকদের চিন্তাকে মিলিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

“মানবতার চেতনা, যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, সে চেতনা শুধু ব্যক্তির নয়, এটি জাতির, সভ্যতার, পৃথিবীর।”

এই ধারণার সঙ্গে মিল রেখে, তিনি এমারসন এবং হেনরি ডেভিড থোরোর দার্শনিক শিক্ষা পাঠকের সামনে এনেছেন, যেখানে ব্যক্তিগত জাগরণ আর সামাজিক দায়িত্ব একসাথে যুক্ত।

তাঁর কবিতা সামাজিক সচেতনতার মাধ্যম হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ- “নীরবতার মধ্যে পড়ে ইতিহাসের ছায়া, / যারা লড়েছেন অজ্ঞাতভাবে, তারা আজও বলি। কলমের শব্দও যুদ্ধের মতো, / প্রতিটি লেখা রাষ্ট্রের চেতনা ধরে রাখে।”

এই লাইনগুলো থেকে বোঝা যায়, তাঁর সাহিত্যচর্চা কেবল সৌন্দর্যের জন্য নয়; এটি রাষ্ট্র ও জাতির ইতিহাস, সমাজ সচেতনতা এবং মানবিক মূল্যবোধের ধারক।

আহমদ রফিকের কবিতার শক্তি তার সংযোগের ক্ষমতায়। তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতি, ভাষা আন্দোলনের চেতনা এবং আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারাকে একত্রিত করেছেন। যেমন, তাঁর গবেষণায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম ও এমারসন-সেনেকার নীতিবোধ একসাথে আলোচিত হয়েছে। ফলে পাঠক কেবল কবিতার রস অনুভব করেন না, বরং মানবিক, সামাজিক এবং জাতীয় দায়িত্বের চেতনা অর্জন করেন।

-

অধুনাবাদী নিরীক্ষার অগ্রসাধক

-

‘বায়ান্নর আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ধারাকে বহন করতে চেয়েছি’

-

নক্ষত্রের অনন্ত যাত্রা

-

আহমদ রফিক ও ভাষামুক্তি সাধনা

-

কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা হলো না তাঁর

-

জীবনবোধের অনবদ্য চিত্ররূপ ‘স্বপ্নছোঁয়ার পদযাত্রা’

-

অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধানে

-

কবিরের দোঁহা

-

আকবর হোসেন ও ‘যৌবনটাই জীবন নয়’

-

স্বোপার্জিত

-

সংগ্রামের অগ্নিশিখা থেকে হেলাল হাফিজ

-

কোনো এক শরৎসন্ধ্যা : কোথায় পাব তারে

-

বিশাল ডানাওলা এক থুত্থুরে বুড়ো মানুষ

-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার

-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন

-

কেন তিনি লালনকন্যা