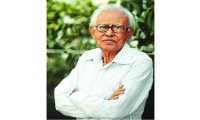

আহমদ রফিকের সাক্ষাৎকার-

‘বায়ান্নর আধুনিকতা ও প্রগতিশীল ধারাকে বহন করতে চেয়েছি’

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ওবায়েদ আকাশ

ওবায়েদ আকাশ : প্রথম যৌবনে আপনি ভীষণ কবিতাক্রান্ত ছিলেন। কবিতা নিয়ে খুব উন্মাতাল সময় কাটত। আপনার সেই কবিতামগ্ন দিনগুলি সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। সে-সময়ের কথা, বন্ধুদের কথা।

আহমদ রফিক : তখন হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ আমার প্রিয় বন্ধুদের একজন, সে তখন প্রায়ই আমার হোস্টেলে আসতো। বিশেষ বিশেষ ছোট্ট সময়পর্বে কবিতা নিয়ে উন্মাদনা। প্রথম কবিতা ‘সংকেত’ ছাপা হয় ১৯৫০-এ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রথম ম্যাগাজিনে। ‘যাত্রিক’ সাহিত্য পত্রিকাটিতে পর পর তিন/চারটি কবিতা ছাপা হয় (১৯৫৩-৫৪)। এরপর তো রাজনীতির ডামাডোল পর্বে কবিতা অনেক দিনতক নির্বাসনে। আবার কয়েক দশক পর কবিতা লেখা- নতুন করে ভিন্ন ধারায় বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

ও. আ. : তখনকার আপনাদের যে সাহিত্য আন্দোলন ছিল সেটা মূলত কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়েছিল? নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে আপনাদের আন্দোলনটা ঠিক কী রকম ছিল?

আ. র. : সাতচল্লিশ থেকে একান্ন পর্যন্ত যে পাকিস্তানবাদী সাহিত্য ধারার চালু হয়েছিল, তালিম হোসেন বা গোলাম মোস্তফারা যে ধারার প্রবর্তক ছিলেন, বায়ান্ন সালে এসে কিন্তু সেই ধারা একেবারে পাল্টে গেল। আধুনিকতা ও প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চার ধারাটা শুরু হলো। আমাদের লক্ষ্য ছিল সেই ধারাটাকে বহন করে চলা। তার পরিপুষ্টি ঘটানো।

ও. আ. : সেসময় বিশ্বসাহিত্যের কারা আপনাদের সামনে আদর্শ হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন?

আ. র. : আমরা তখন বেশি গুরুত্ব দিয়েছি বাম ধারার লেখকদের। অডেন, লোরকা, নেরুদার মতো কবিদের। এলিয়ট মূল্য পাননি, কারণ তিনি শেষ পর্যন্ত ক্রিশ্চিয়ান মূল্যবোধের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। বন্ধ্যাভূমি চাষ করে শেষ পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যবাদী সেকথা বিষ্ণু দে’র কবিতাতেও উল্লিখিত। একসময় ব্রেখ্টের কয়েকটি কবিতার অনুবাদও করেছিলাম। বিশ শতকের ফরাসি কবিদের মধ্যে পল এলুয়ার ও লুই আরাগঁ আমার প্রিয় কবি। নেরুদা, লোরকার কথা আগে বলেছি।

ও. আ. : তিরিশের দশক সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কেমন ছিল।

আ. র. : তিরিশ সম্পর্কে আমরা পজিটিভ ছিলাম এ-কারণে যে, তারাও আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতাকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই কবিতা, আমি কামারের,... আমি মজুরের... নজরুলের পর এই ধারাটাকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। সমর সেনের কবিতা, সুভাষ, সুকান্ত, মঙ্গলাচরণের কবিতা... এগুলোকে আমরা গ্রহণ করেছিলাম। আমার ‘নির্বাসিত নায়কের’ মূল কথাই ছিল, উঠতি পুঁজিবাদকে আঘাত করা। এই নির্বাসন মানে গ্রামে ফিরে যাওয়া নয়। মানে ব্যাক টু ভিলেজ। মানে গ্রামের মানুষকে অর্থনৈতিক মর্যাদায় সামনে তুলে আনা। রবীন্দ্রনাথ তো বলেছিলেন, গ্রাম পড়ে আছে মধ্যযুগে, শহর আধুনিক যুগে, দুইয়ের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান, এ ব্যবধান ঘুচাতে হবে। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ সেই ১৯০৫ সালে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ক্ষুদ্র ঋণ ও সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। যে ভাবনা থেকেই নোবেল পুরস্কার এলো বাংলাদেশে। এ দুটোই ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রাম উন্নয়নের মাইলস্টোন।

ও. আ. : রবীন্দ্রনাথের ভাষা এবং উপস্থাপনা কি সেই সময়ে আপনাদের মধ্যে কোনো বিরূপ প্রভাব বা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল? কারণ আপনারা তো ভাষায় এবং চিন্তায় চেঞ্জ হয়ে গেলেন।

আ. র. : না তা করেনি, তবে চিন্তায় কিছুটা বিরোধিতা দেখা দিল যখন তিনি উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত অনেকটা ভক্তিবাদী ধারায় ফিরে গেলেন। সেই ধারাটা আমরা সমর্থন করতে পারিনি। কিন্তু ১৯১৪ সালে ‘সবুজপত্রে’ প্রমথ চৌধুরী যখন চলতি ভাষায় লেখা পদ্ধতি প্রকাশ করতে শুরু করলেন, তখন তার পিছনে রবীন্দ্রনাথেরই কিন্তু বেশি উৎসাহ ছিল। সেখানে তিনি নবীনের বন্দনা করলেন, সবুজের অভিযান লিখলেন : ‘আয়রে নবীন আয়রে আমার কাঁচা’ লিখলেন। ‘বলাকা’য় এসে সে পরিবর্তন আরো স্পষ্ট হলো। ‘বলাকা’র প্রথম কবিতাই তো ‘সবুজের অভিযান’। এই সবুজের অভিযানই তো ‘সবুজপত্রে’র প্রথম সংখ্যায় বেরুল। এখানে এসে রবীন্দ্রনাথ আরো আধুনিক হয়ে উঠলেন: “বীরের এ রক্ত¯্রােত, মাতার এ অশ্রুধারা / এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা। / স্বর্গ কি হবে না কেনা? / বিশ্বের ভা-ারী শুধিবে না এত ঋণ? / রাত্রির তপস্যা সে কি আনবে না দিন? / নিদারুণ দুঃখরাতে / মৃত্যুঘাতে / মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা / তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?”

বলাকায় রবীন্দ্রনাথের এই যে ধারা, এই ধারার পরিবর্তন কিন্তু ভাষার দিক দিয়েও পরিবর্তন। এখানে তিনি চলতি ভাষার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথের শেষ দশক বা ত্রিশের দশকের কবিতাকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করি। ত্রিশের দশকে তাঁর রাশিয়া সফর, তাঁর ‘রথের রশি’, ‘তাসের দেশ’ এই সব নাটকের মধ্য দিয়ে যে প্রগতিযাত্রা, এটা কিন্তু ত্রিশের দশকেই ঘটল। তাঁর কবিতায় ব্যাপক পরিবর্তন আসলো। শিলাইদহে এসে বাউল সাধনা, গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাবো তারে / আমার মনের মানুষ যে রে’ গানের প্রেমে পড়ে গেলেন।

ও. আ. : আপনি কোন জায়গাটা থেকে রবীন্দ্রচর্চা শুরু করলেন? কীভাবে?

আ. র. : ১৯৪৮ সালে যখন ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি হার্ড লাইন নিল : ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হায়, লাখো ইনসান ভুখা হায়’ এই স্লোগানটা সঠিক ছিল কিন্তু সময়োপযোগী ছিল না। স্লোগানটা সময় উপযোগী ছিল না এই কারণে যে, দেশ কেবল পরাধীনতামুক্ত হয়েছে। আমরা যদিও বলি যে, দেশ পুরোপুরি স্বাধীন নয়। তখন কম্যুনিস্টরা এবং অন্যরাও বলেছে যে, ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ক্ষমতার হস্তান্তর। ব্রিটিশরা সমঝোতা ও সংলাপের মাধ্যমে লীগ এবং কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়ে তাদের কমনওয়েলথের গোয়ালে ঢুকিয়ে চলে গেল। আমি এইখানে বলবো যে, এত বিপ্লব হলো, বিপ্লবীরা ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিল, দ্বীপান্তরে জীবন দিল তবু কিন্তু তারা স্বাধীনতা আনতে পারলো না। স্বাধীনতা এলো সমঝোতাএবং সংলাপের মাধ্যমে। কিন্তু এটা তো হয় না। তবু স্বাধীনতা নিয়ে তখন হিন্দু মুসলমান সবার মধ্যে উন্মাদনা। এই সময় যদি বলি যে, এটা স্বাধীনতা নয়, মানুষ শুনবে? এই জন্যই বললাম যে, স্লোগানটা সময় উপযোগী ছিল না। সেই সময় কম্যুনিস্টরা খুব বিপর্যয়ের মুখে পড়লেন। সেই ধারাবাহিকতায় তারা রবীন্দ্রথানকে বর্জন করলেন, রামমোহন, বিদ্যাসাগরকেও বর্জন করলেনই, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বললেন যে, রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট মাত্রায় প্রগতিশীল নন। সেই ধারা বহন করলেন আমাদের এখানে আখলাকুর রহমান, মুনীর চৌধুরীরা। কলকাতার আদলে এখানে গঠিত প্রগতি লেখক সংঘ একই পথে। অজিত গুহ মাঝামাঝি অবস্থান নিয়েছিলেন বলে তাকে বহিষ্কার পর্যন্ত করলো। তা অবশ্য বেশি দিন টেকেনি। বছর দুয়েক টিকেছিল। পরে অবশ্য অনেকে পাপ মোচন করেছেন, মুনীর চৌধুরী পাপ মোচন করে পরে বললেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের চলেই না। তো সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এমন বিতর্ক আমাকে তাকে নিয়ে লেখালেখি করতে উদ্বুদ্ধ করে। পরে যখন পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হলো, জন্মশতবার্ষিকী পালনে বাধা দেওয়া হলো, তখন থেকে পুরো মাত্রায় আমি রবীন্দ্র গবেষণা ও তাঁকে নিয়ে লেখালেখি শুরু করি।

ও. আ. : মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শুনতে চাই।

আ. র. : মাইকেলকে আমি আধুনিক কবি মনে করি। পরিবর্তন ঘটালেন তিনি আঙ্গিকে এবং বিষয়ে। তিনি রাবণকে বীরের মর্যাদায় দাঁড় করিয়ে একটি বিপ্লবী কাজ করলেন। তিনি রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক উভয় দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ একজন কবি।

ও. আ. : আপনি সাহিত্যের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে দেখেছেন, সাহিত্যের একটা শাশ্বত স্বর থাকে, তবু সাহিত্য বিভিন্ন দশকে বদলায়। এখনকার সাহিত্যও বদলেছে। তো আপনি বর্তমান সময়ের সাহিত্য সম্পর্কে কী বলবেন?

আ. র. : হ্যাঁ, আমি বিভিন্ন সময়ের বাঁকবদলগুলো দেখেছি। চল্লিশের দশক ছিল একটা দামাল দশক, বাম সাহিত্য রাজনীতির উত্থানের দশক। সেই থেকে এখনো পর্যন্ত দেখছি। এখনকার সাহিত্য অনেক বেশি বিচ্ছিন্নএবং মেইনস্ট্রিম থেকে আলাদা মনে হয়। ইংরেজি সাহিত্যেও এখন মেইনস্ট্রিম বলে কিছু নেই। সবাই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে। সামাজিক রাজনৈতিক সাহিত্যিক দায়কে তারা নিজের মতো করে মেনে নিয়েছে। সেখান থেকেই তারা আলাদা একটি ধারা তৈরি করছে।

ও. আ. : পোস্টমডার্ন চিন্তাবিদরা সব কিছুর ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের শক্তিমত্তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আ. র. : হ্যাঁ, এটার যেমন ইতিবাচক দিক আছে, তেমনি নেতিবাচক দিক আছে। যেমন ফরাসি দেশেও একদল শিল্পী আছেন, যারা মেইন স্ট্রিম থেকে বের হয়ে তাদের নিজেদের মতো করে ছবি এঁকেছেন, এবং তার দায় তারা স্বীকার করে নিয়েছেন।

ও. আ. : ভিন্ন দেশের উন্নত সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সাহিত্যের মান এখন কোন পর্যায়ে বলে মনে করেন?

আ. র. : এখন সারা পৃথিবীতে যে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, সেখানে ইংরেজি সাহিত্যের অবস্থান তেমন আশাব্যাঞ্জক নয়। আমরা আসলে ইউরোপীয় ভাবধারায় এখনো সাহিত্য করে যাচ্ছি। ইউরোপের সাহিত্যই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের আইডল। আমার অবজার্বেশন থেকে বলতে পারি এখন পৃথিবীতে ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য ও কিছুটা আফ্রিকান সাহিত্য মানুষের সবচেয়ে বেশি কাছে যেতে পারছে এবং গুণগত মানে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। যেমন আজকে মার্কেজের কথাই ধরো, সে আজ কেন এত আলোচিত? কারণ সে তার সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছে তার হাতের কাছ থেকে। নিজের মাটি নিজের দেশ থেকে। এখন সাহিত্যকে উপরে তুলে নিয়ে যেতে হলে তাকে স্থানীয়করণ করতে হবে। নিজের দেশের প্রকৃতি, নিজের দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ-জীবনাচারকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ কথা শুধু বাংলা সাহিত্যের বেলায় নয়। পৃথিবীর যে কোনো দেশের সাহিত্যের জন্যই এ কথা অবশ্য পালনীয়।

ও. আ. : কবি-লেখক-শিল্পীদের সামাজিক দায় সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

আ. র. : বিশ শতকের শেষের দিক পর্যন্ত যে প্রতিবাদমুখর বিশ্ব, তখনকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে রোলা বার্বুস, আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল, বার্নার্ড শ এবং রবীন্দ্রনাথও যে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই ঘোষণাপত্রের প্রথম কথাটা?ই ছিল : বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সেই সন্ধিক্ষণে নীরবতার অর্থ পাপ। আমি এই কথাটাই আবারো উচ্চারণ করবো যে, আমাদের ও বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বসহ সকল মহলের নীরব থাকাটাই পাপ। কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীদের শুধু লেখার টেবিলে থাকলে চলবে না। তাদের বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে। ঘরে বাইরে একত্রে সোচ্চার হতে হবে। সমাজের দায় তাদের বহন করতে হবে।

- সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ৭ মে, ২০১৭

-

অধুনাবাদী নিরীক্ষার অগ্রসাধক

-

জাতীয় চেতনার অমলিন ধারক

-

নক্ষত্রের অনন্ত যাত্রা

-

আহমদ রফিক ও ভাষামুক্তি সাধনা

-

কবি আসাদ চৌধুরী : ঘরে ফেরা হলো না তাঁর

-

জীবনবোধের অনবদ্য চিত্ররূপ ‘স্বপ্নছোঁয়ার পদযাত্রা’

-

অনালোকিত ইতিহাসের সন্ধানে

-

কবিরের দোঁহা

-

আকবর হোসেন ও ‘যৌবনটাই জীবন নয়’

-

স্বোপার্জিত

-

সংগ্রামের অগ্নিশিখা থেকে হেলাল হাফিজ

-

কোনো এক শরৎসন্ধ্যা : কোথায় পাব তারে

-

বিশাল ডানাওলা এক থুত্থুরে বুড়ো মানুষ

-

খুদে গল্পের যাদুকর ওসামা অ্যালোমার

-

নিমগ্ন লালন সাধক ফরিদা পারভীন

-

কেন তিনি লালনকন্যা